两汉黄河水患特点与治理制度的变迁

牛政威

(包头师范学院 历史系,内蒙古 包头 014000)

《汉书·沟洫志》视黄河为四渎之宗、百川之首,言“中国川原以百数,莫著于四渎,而河为宗”[1]1698。纵览华夏历史,确如班固修史所言,五帝时代黄河文明已始兴起,后经历秦汉,直至北宋,黄河流域均是中国政治、经济、文化中心,于古代中国而言,黄河的重要意义可见一斑。然而长期以来,黄河都因易塞、易决导致易徙而著称,因此,黄河水患的治理成为农业文明时代,统治者执政生涯中的重点工作。据史料记载,两汉以前黄河已有决、溢之患,如:《竹书纪年》记周显王十年(前359年),“楚师出河水以水长垣之外”[2]59;周赧王六年(前309年),“十月,大霖雨,疾风,河水溢酸枣郛”[2]69;《史记》记始皇八年(前239年)“河鱼大上”[3]225,司马贞注曰“河水溢,鱼大上平地,亦常遭水害也”[3]226。但这一阶段,面对黄河水患,统治者并未组织过统一、规模性的治理,原因“一方面是由于那时地广人稀,人民的耕地居处一般都选择高地,虽有决溢而不成灾害之故。再有一方面也不容否定,那就是森林、草原、支津、湖泊还很多,事实上在一般情况下,也确乎不会轻易决口改道”[4]。也正由于先秦至秦朝期间,统治者普遍对黄河水患疏于治理,黄河河道日渐积淤,沿线生态环境持续恶化,到两汉时,黄河进入水患频发期。据《史记》《汉书》《后汉书》统计,两汉之际发生的黄河水患多达18次,平均20余年就发生1次,且均涉地范围广、规模大。面对黄河水患的肆虐,两汉政府对之态度与此前各王朝不同,政府曾多次统一治理,且在治河方法上有过多种尝试、数次转向,正得益于此,汉政府逐渐积累起治河经验,也为后世王朝治理黄河水患提供了借鉴。关于两汉黄河水患问题,许多前辈学者进行过一定探讨,主要集中于两汉政府对于黄河水患的赈灾政策、西汉黄河水患的防治制度、东汉王景治河后黄河安流的原因等方面①(1)①针对两汉黄河水患问题,此前有学者做出讨论,他们探讨的主题主要有:一是两汉政府对于黄河水患的赈灾政策,这部分成果主要体现在学者分析两汉政府对所有灾害的赈灾政策时,会涉及黄河水患,可参见:丁光勋《两汉时期的灾荒与荒政》(发表于《历史教学问题》1993年第3期第17-21页),赵沛《试论东汉的赈灾政策》(发表于《河南师范大学学报·哲学社会科学版》2000年第1期第1-4页)等;二是西汉黄河水患的防治制度,学者主要认为西汉黄河防治经历了创新、均衡、僵化三个阶段,制度也在前两个阶段随之创立,但成帝以后,制度僵化,河患无法得到有效防治,可参见:段伟《西汉黄河水患与防治制度的变迁》(发表于《安徽大学学报·哲学社会科学版》2006年第4期第98-103页)等;三是东汉王景治河后黄河安流的原因,学者通常认为东汉王景治河后,黄河长期安流的原因主要有王景系统修整了河道,扩充了黄河河床行洪能力、东汉后气温转寒、黄河中游植被得到恢复等。可参见谭其骧《何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面》(发表于《学术月刊》1962年第2期第23-35页),邹逸麟《东汉以后黄河下游出现长期安流局面问题的再认识》(发表于《人民黄河》1989年第2期第60-66页)等。,笔者认为,两汉时期黄河水患频发,要解释两汉黄河水患防治制度的变迁,这一阶段的河患特点同样值得重视,故不揣浅见,敬请方家指正。

一、两汉黄河水患的特点

两汉时期黄河水患频发,动辄决、溢的黄河,常导致数郡遭患,给时人带来深痛灾难。纵览两汉之际的18次水患,明显具有爆发地点集中于黄河下游②(2)②黄河中游是指今内蒙古自治区托克托县河口镇至河南省荥阳市桃花峪,下游是指桃花峪至入海口。这在新中国以来出版的《中国水利史稿》(水利电力出版社1979年版,第5-7页)《黄河年鉴·1990》(水利部黄河水利委员会黄河年鉴社1993年版,第129-131页),以及2008年国务院批复同意的《黄河流域防洪规划》(黄河水利出版社200年版,第2-5页)等文献中都明确指出过。、爆发时间呈季节性分布、灾害规模大等特点。

(一)水患多发于黄河下游

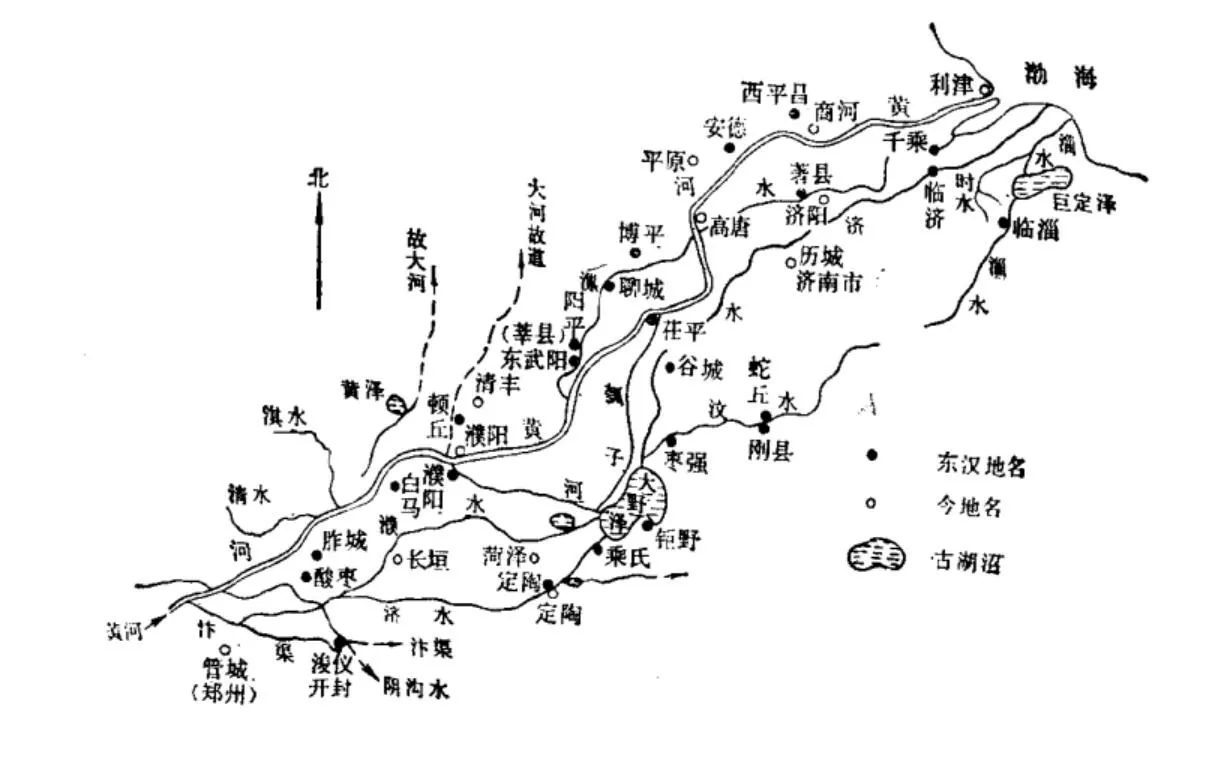

发生于两汉时期的18次黄河水患中,史料明确记载爆发地点的共有12次,其中除灵帝光和六年(公元183年)“金城河溢,水出二十余里”[5]3312,地处黄河上游外,其余11次河患都于黄河流域下游爆发。此外,其余6次史料未明确记载爆发地点的河患中,平帝元始年间“河、汴决坏”[5]2464,殇帝延平元年(公元106年)“六州河、济、渭、雒、洧水盛长,泛滥伤秋稼”[5]3309,按照汴水、济水的地理位置,亦可推断其爆发地点是在黄河下游。故可概括为:两汉时期,黄河水患主要发生于自桃花峪至黄河入海口近700公里的下游区域。但作为中国第二长河,黄河流经地区地形复杂、地势多变,尤其是下游地区,黄河河道宽浅散落、河床逐渐升高,按其地质特点,下游的黄河又常被分为上、中、下三段讨论。两汉间,黄河下游地区水患的爆发明显集中在桃花峪至濮阳(特指汉濮阳县,其地理位置于今濮阳市北部)上段和濮阳至平原郡中段,自平原郡至黄河入海口的下段,仅成帝鸿嘉四年(前17年)时发生河患一次,时“勃海、清河、信都河水湓溢”[1]1690。

黄河下游水域中,自桃花峪至濮阳上段区域,两汉共发生水患3次,且都是决口之患,分别是:文帝十二年(前168年)“河决酸枣”[1]1678、武帝元光三年(前132年)“夏五月……河水决濮阳”[1]163以及成帝永始三年(前14年)“河水大盛,增丈七尺,坏黎阳南郭门”[1]1695。酸枣、濮阳、黎阳三地相距不足100公里,黄河水患密集于这一区域爆发,正与此处的地理环境息息相关,参照谭其骧先生所绘《中国历史地图集》,黄河至迟于春秋时期就已在濮阳境内瓠子一带形成“几”字河湾(图1),自桃花峪流至下游后,平原地区地势低平,黄河河面平缓,泥沙运动也随之减弱。和缓的河水流至濮阳一带,河道突然拐弯,大量泥沙便会在此处囤积起来,河床随之升高,形成河决隐患。自濮阳至平原郡的黄河下游中段,地理环境更为复杂,水患也更易发生,此区域在两汉时期爆发8次水患,分别是:武帝建元三年(前138年)、成帝河平三年(前26年)平原郡2次,武帝元封二年(前109年)、成帝建始四年(前29年)馆陶2次,武帝元光三年顿丘、元帝永光五年(前39年)灵县、成帝鸿嘉四年(前17年)清河郡与王莽朝(公元7年)的魏郡。黄河下游地区,长约240公里的中段河道间,短时间内集中爆发了8次水患,且平原郡与馆陶段的黄河各发生决口2次,特别是武帝元光三年、元封二年的两次河决,不仅规模巨大,还导致黄河河道出现不同程度改易,使民众受灾严重。参照两汉时期黄河下游水系图(图2),黄河下游中段区域虽是平原,但河道弯拐较多,馆陶、平原郡等地都有接近90度的急湾,这样特殊的地理环境,自然导致这段黄河更易生患。流过这片区域的黄河,会到达入海口前最后一段,下段河道平直,黄河顺流入海,故而水患较少,史料亦鲜有记载。

(二)水患多呈季节性爆发

黄河流经区域广阔,水源主要来自巴颜喀拉山冰川融化和自然降水,两汉之际,人力还不足以在黄河上建造蓄水坝等大型工程改善水源补给,因此,彼时的黄河具有流量时空分布不均等季节性河流的特点。两汉的冬、春,黄河流域降雨甚少,水源常得不到持续补给,因此,河水流量时常较小又携带大量泥沙,伴随流水,泥沙一路沉积,下游的黄河河床日渐抬高,枯水、断流等现象时常出现;待到夏、秋季节,黄河流域降雨增多,河水得到补充,但这也恰好成为黄河水患爆发的原因之一。已经在冬、春经历了泥沙沉积而升高的下游黄河河床,不再足以承受骤增的流水,滔滔黄河水变得极易从河岸决、溢而出,水患随之而来,如:武帝元光三年夏五月,“河水决濮阳,泛郡十六”[1]163;成帝建始四年秋天,“河果决于馆陶及东郡金堤,泛滥兖、豫,入平原、千乘、济南,凡灌四郡三十二县,水居地十五万余顷,深者三丈,坏败官亭室庐且四万所”[1]1688;成帝河平三年秋天,“河复决平原,流入济南、千乘,所坏者半建始时”[1]1689;殇帝延平元年九月,“六州河、济、渭、雒、洧水盛长,泛滥伤秋稼”[5]3309等数次水患都与黄河的季节性补水密切相关。

图1 春秋时期濮阳瓠子一带黄河流向图

图2 两汉时期黄河下游水系图

此外,两汉之际恰是我国气候史上的温暖期,相较那些处于寒冷期的朝代,两汉的夏、秋本就多雨、潮湿,这也催生了黄河水患在此期集中爆发。我国近代著名气象学家竺可桢先生曾结合史料记载的多种“物候现象”①(3)①“物候现象”是指自然环境中动植物生命活动的季节性现象和在一年中特定时间出现的某些气象、水文现象,如植物抽叶、开花、落叶;动物蛰眠、交配、迁徙;始雪、结冻、解冻等气象现象,均与节候有密切关系,都可称为物候现象。可参见《资源科学技术名词》(科学出版社2008年版,第282页)。研究中国气候变迁后,指出:在先秦时期,“周朝的气候,虽然最初温暖,但不久就恶化了”[6],寒冷的气候一直持续两个世纪,直到战国时代,气温才开始回升。到了秦和两汉,我国继续处于温暖期,彼时,华夏大地降雨亦随之增多,“大雨”“霖雨”“急雨”等记载频繁出现于《史记》《汉书》等史料中。同时,在这一时代,我国关中、山东等黄河中下游地区水稻种植时间也较寒冷期提前,“三月种粳稻,四月种秫稻,冬至后一百一十日可种稻”[7]21成为战国末暖湿气候开始影响农业生产的真实写照。《史记·平准书》载:“燕、秦千树栗……陈、夏千亩漆,齐、鲁千亩桑麻,渭川千亩竹”[3]3272;《南都赋》载:“梬枣若留,穰橙邓橘”[8]107等文献中关于两汉经济作物地理分布的记载,也证明,此时因为气候温暖,经济作物的分布范围较寒冷期更北。正因黄河的季节性河流特点,本就易在夏、秋时节发生水患,再加上两汉处于气候温暖期,在此二者同时作用下,黄河自然更易生患,时间也更为集中。

(三)黄河水患多为大灾

两汉时期水患众多,除黄河外,睢水、泗水等河流都发生过水灾,甚至大雨致灾也是常有之事。然纵观两汉频发的水灾,其规模有大有小,民众受灾程度也轻重不一,如果把明确记载有伤民庐舍、河决泛滥的水患视作规模较大,那么两汉间18次黄河水患都是大灾。如:成帝建始四年黄河决口,“凡灌四郡三十二县,水居地十五万余顷,深者三丈,坏败官亭室庐且四万所”[1]1688;安定永初元年(公元107年)“郡国四十一县三百一十五雨水。四渎溢,伤秋稼,坏城郭,杀人民”[5]3238等多次黄河水患,都给农业生产造成不同程度的灾难,导致饥荒爆发,民众相食、流民增多等问题随之出现,这都给两汉社会造成一定影响。此外,武帝时期“瓠子决口”和平帝时期“河汴块坏”两次黄河水患,还具有持续时间久的特点:武帝元光三年夏五月,“河决于瓠子,东南注巨野,通于淮、泗”[1]1679,受灾地区多达十六郡,武帝虽立即命汲黯、郑当时等征发十万余徒治理水患,但结果是“徒塞之,辄复坏”[1]1679,此后更因田蚡等人托天命称“江河之决皆天事,未易以人力为强塞,塞之未必应天”[3]1409、武帝连年战与匈奴造成财政匮乏等故,长达23年未再治理此次河决,以至于造成“及岁不登数年,人或相食,方二三千里”[1]1172的恶果①(4)①针对武帝元光三年黄河瓠子决口初次治理转即复坏后,持续23年久未得到彻底治理的原因,此前有学者做出讨论,他们的观点主要有:首次治河方法不当,对武帝积极性造成打击、持续对外征战导致财政不足、武帝对河决实际情况掌握不详等。可参见史真《汉代的瓠子大决口及其治理》(发表于《郑州大学学报·哲学社会科学版》1992年第6期第46-49页),段伟《汉武帝财政决策与瓠子河决治理》(发表于《首都师范大学学报·社会科学版》2004年第1期第14-17页)等。;平帝元始年间,黄河在汴地附近南决,“漭瀁广溢,莫测圻岸,荡荡极望,不知纲纪”[5]116,持续60余年之久,使得“兖、豫二州之人,多被水患”[5]116。

综上所述,发生于两汉之际的黄河水患,规模普遍较大且集中于夏、秋两季,多于下游爆发为其主要特点,造成上述问题的原因则多是气候、地形等自然条件所致。针对这些规模较大、频繁发生的黄河水患,两汉政府曾集中人力、物资,展开过大力治理。

二、两汉黄河水患治理制度变迁

先秦至秦朝以来的黄河水患,普遍规模较小,致灾程度不重,所以,统治者层面并未针对河患进行过系统化治理,这一阶段,黄河流域的防护工程主要是一些被动建立的简单堤坝。它们的来源主要有两种,一是由于黄河含沙量大,河水流过时常冲击出大片肥沃滩地,当地民众会在冲积滩上生息而居,“居民又逐渐修了很多民埝(类似于堤坝)来保护田园,远的距水面几里,近的只有几百步距离”[9]33;二是春秋、战国间,各诸侯国出于军事防御原因修筑堤坝,如:《管子》载公元前656年,楚伐宋、郑“要宋田,夹塞两川,使水不得东流。东山之西,水深灭垝,四百里而后可田也”[7]86。进入汉代后,国家一统,社会稳定,但此前疏于治理的黄河也日渐多发水患,针对此,汉政府曾多次投入人力、物力,展开系统化、规模化治河。随着河患的逐渐发生,两汉政府治理黄河水患的制度随着实践,经历了核心领导群体、河道疏浚方法、选择劳工策略等多方面变迁。

(一)核心领导群体的变迁

(1)治河主导力量从地方变为中央。《汉书·沟洫志》载:西汉“孝文时河决酸枣,东溃金堤”[1]1678,这是史料中关于两汉黄河水患的首次记载。本次河患致灾地区相对较少,受灾地酸枣属东郡管辖,河患的治理主要由东郡地方政府负责,当地组织人员对黄河决口进行堵塞:“于是东郡大兴卒塞之。”[1]1678经过治理,水患问题很快得到解决,这标志着中国古代自先秦以来,政府层面大规模治理黄河水患的开始。酸枣河决得到治理后的36年间,黄河未再发生水患,一直到武帝朝,建元三年“河水溢于平原”[1]158,元光三年“河水徙,从顿丘东南流入勃海”[1]163,黄河水患又再次接连爆发。但关于这两次河患的治理,史料并未明确记载是由中央政府还是地方政府组织进行,究其原因,我国古代史学家修史时常秉承“常事不书”的主导思想,清华大学侯旭东教授研究日常统治史就尝言“这样一套机制乃是古已有之的老传统”[10]78。如若彼时黄河水患爆发后受灾地区较少,且地方政府简单处理即取得收效,恐怕治水过程就成为“常事”。这种“常事”自然无法得到史家青睐,史料也就不会记载。这样的推测可与同是武帝朝的元光三年“河决于瓠子”[3]1049在史料中的记载对比印证,关于黄河瓠子决口及其治理,史料中浓墨重彩,记载详实,两汉时期治河主导力量也正是此时发生转向。

元光三年,“河水决于濮阳,泛郡十六”[1]163,此次河患规模空前,按当时行政区划估算,受灾之县过百,且都是关东人口密集地区,波及范围广泛。武帝经过综合考虑后,当即组建起由中央政府领导的治河班子,命令汲黯、郑当时等官吏“兴人徒塞之”[1]1679,劳工总数达数十万,但此次治理很快以“辄复坏”[1]1679告败。由于天命观念、财政倾斜等故,针对治而复坏的黄河瓠子决口,中央政府未再集中人员统一治理,因此,地方政府便成为治河主力。“先是十余岁,河决,灌梁、楚之地,固已数困,而缘河之郡堤塞河,辄坏决,费不可胜计”[1]1161,综观各地政府的多次治河,“费不可胜计”[1]1161不说,取得的成效也并不显著,其中的主要原因在于,黄河水患的治理是公共事业,需投入大量人力、物力资源。而彼时,农业文明下的汉代社会是小农经营模式,每家每户耕地有限,无法聚集过多财富,这直接导致各地方政府治河时可供组织和投入的资源不足,且没有中央政府的统一调拨,各地政府也无法紧密配合、协调联动。所以此后23年间,地方政府对黄河瓠子决口的治理出现了屡治屡败,又屡败屡治的现象,直至元封二年,武帝封禅途中亲视河患,才言“不封禅兮安知外”[3]1682,并亲自监督治理。最终,在汲仁、郭昌等中央官员“发卒数万人塞瓠子决”[3]1412,“群臣从官自将军以下皆负薪窴决河”[3]1413的情况下,自元光三年起已持续23年的黄河水患彻底平息。通过对黄河瓠子决口始末分析,可以清楚洞悉两汉时期中央政府与地方政府在组织治理河患时所扮演角色:作为最高权力机构,中央政府可运用绝对权力对治河所需资源统一调筹,治理效果自然更佳;地方政府作为地方权力机构,只能统筹当地资源,无法展开全域联动,故而治河能力相较更弱。因此,当汉政府注意到此问题后,再爆发的大规模黄河水患,都由中央政府统一治理。

(2)治河领导者从“业余”逐渐“专业”。两汉治理黄河水患时,核心领导群体的发展除表现在领导权由地方转向中央外,政府对治河领导者的选择也发生了转向。从西汉到东汉,水利官署设置复杂且时有改变,太常、大司农、少府、内史以及三辅等机构都曾设置过主管“陂池灌溉”[11]770的都水长丞。这些都水长丞中或有不少水利人才,但他们主要负责灌溉各自辖区内的苑囿、农田等,并不专治水患,更无人专理黄河。这一阶段,治理黄河水患虽从地方政府转为中央政府负责,但每次治河时中央政府所任命的领导者都是临时性的差遣官吏,他们并非原本掌管水利之官,其官职甚至与水利行业无关。这些临时召集来的官吏多为朝中重臣,他们或许为政颇有建树,但并非人人都有专业的水利知识。笔者将两汉之际具有代表性的治河领导者进行梳理,发现汉政府对他们治河才能的要求经历了“业余”到“专业”的逐次递进,按时间顺序,他们依次是汲黯与郑当时、汲仁与郭昌、许商、王景。元光三年时,汲黯任主爵都尉掌列侯,郑当时任詹事掌皇后、太子家,此二人本身的官职都与治水无关,纯粹是临时从首都长安派遣至濮阳治理黄河瓠子决口;汲仁与郭昌的情况与他们类似,武帝元鼎五年(前112年),汲仁在兄长汲黯去世后始列九卿,负责复治瓠子决口时,依然为九卿之一,郭昌则是在元封二年平定西南夷后临时受命以校尉从大将军之位治水;许商更为特殊,他是西汉著名数学家、儒学家,以治《尚书》著称,且著有《许商算术》等数学著作,成帝选他是认为他“善为算,能度功用”[1]1688,但其数学才华并不能转化为水利知识;王景是东汉明帝时期的治河领导者,帝曾“问以理水形便。景陈其利害,应对敏给”[5]2464,这说明到明帝时期,中央政府已经侧重考虑治河领导者的水利知识和治水经验。

领导者的专业素养,对于黄河水患能否快速、全面治理至关重要,西汉武帝朝,对于黄河瓠子决口的两次治理,都是武帝使汲黯等领导者组织堵塞黄河。这些领导者都是在已有既定治河方略的前提下,奉命完成任务,所需的水利知识较少,更需要的是他们的领导、组织能力,所以朝中重臣执行治河任务尚且得心应手,能取得一定成效。但到西汉中后期时,统治者在选出治河领导者后,不再拟定具体方略,而是令领导者自行定策治理河患,这时,治河领导者的身份便从执行者变为创造者,他们有无水利知识就显得尤其重要。元帝永光五年未系统治理的“河决清河灵鸣犊口”[1]1687之患,在成帝时期风险依旧,时任清河都尉的冯逡向成帝上奏:黄河于清河灵鸣决口后所建的防护堤坝土壤松脆,容易崩塌,这样的堤坝“犹不能为魏郡、清河减损水害”[1]1687,若当地遭持续降雨,黄河必将再次决口。故其建议疏通已安流七十余年但日渐淤塞的屯氏河河道,以便黄河流量激增时为其泄洪,“以屯氏河通,两川分流也”[1]1687,并指出:“不豫修治,北决病四五郡,南决病十余郡,然后忧之,晚矣。”[1]1687冯逡之奏立即引起成帝重视,博士许商被丞相、御史等重臣以“善为算,能度功用”[1]1688,推荐前去巡视治理。许商虽为时之大儒、著名数学家,但其水利知识匮乏,经过对清河灵鸣一带巡视后,他“以为屯氏河盈溢所为”[1]1688,流量本就应该如此,无需疏通治理,奏言“方用度不足,可且勿浚”[1]1688,故朝廷对冯逡的建议不了了之。成帝建始四年,因降雨增多,黄河水骤增,久未疏通的屯氏河无法大量行洪,许商以为不足为患的屯氏河爆发恶果,黄河“决于馆陶及东郡金堤,泛溢兖、豫,入平原、千乘、济南,凡灌四郡三十二县”[1]1688。此次河决后,成帝并未意识到许商无治河能力,反而再次令其担任河堤都尉前去治河,果然,许商无水利知识的特点再次淋漓尽致地体现,其按《尚书·禹贡》所载黄河走向言“今河虽数移徙,不离此域”[1]1690,认为妄加治理就是“失水之迹”[1]1690。所幸最终成帝不再听信其言,放任河患,当即重新安排人员堵塞河决,并对灾民救济。

两汉时期对黄河的大规模治理,发生于东汉永平十二年的王景治水背景与前次均不相同,具有代表性。东汉以前朝代对黄河的治理,都是河患爆发后被迫进行,而此次却是主动为之:西汉末期,由于国力衰微等缘故,数次黄河水患政府都未综合处理,以致东汉建立后,黄河沿线地区虽无大灾,但隐患重重。得益于西汉多次治河提供借鉴作用,东汉朝决定防患于未然,故明帝在选择此次治河领导者时格外慎重,经朝臣推荐后,曾与将作谒者王吴治水,采用“墕流法,水乃不复为害”[5]2464的王景,因“广窥众书,又好天文术数之事”[5]2464,当选为治河领导者。明帝“乃赐景《山海经》《河渠书》《禹贡图》,及钱帛衣物”[5]2465,可见东汉政府对王景治河的要求明显与许商不同,儒术、数学等无关水利的知识变得次要。本次治河历时一年,用“卒”数十万,取得的成效比较突出,“景乃商度地势,凿山阜,破砥绩,直截沟涧,防遏冲要,疏决壅积,十里立一水门,令更相洄注,无复漏之患。景虽简省役费,然犹以百亿计”[5]2465,王景对黄河的治理虽耗资巨大,但后世获利无数,此后,黄河500余年间都得安流。自西汉至东汉,从“业余”到“专业”,汉政府对黄河水患治理领导者的选择,正是两汉治河制度发展的缩影。

(二)河道疏浚方法的演进

(1)重“塞”到重“疏”。西汉初期对于黄河水患的治理,历来承袭的是《尚书·禹贡》所载上古时共工“壅塞百川”之法,在黄河决口等水患时用树枝、柴草等物辅以土块堵塞、覆盖决口处,这在水患规模较小且范围不大时的确有用,因此,顾颉刚先生尝言“汉人治水,用了它作依据,在没有科学的地理学和河海工程的时候,也不失为一个办法”[12]56。文帝十二年,西汉建立后的首次黄河水患即是以“壅塞百川”之法治河的实践,当时“河决酸枣,东溃金堤”[1]1678,东郡地方政府征发大量“卒”来堵塞黄河决口,取得一定成效。到武帝元光三年时,黄河于瓠子又生决口之灾,此时,齐人延年曾提出疏导河道以治理黄河决口:“河出昆仑,经中国,注勃海,是其地势西北高而东南下也。可案图书,观地形,令水工准高下,开大河上领,出之胡中,东注之海”,但武帝以“河乃大禹之所道也,圣人作事,为万世功,通于神明,恐难更改”[1]1686拒绝。针对此次河患,武帝仍以堵塞之法治理,但收效不佳,堵塞的决口很快复决,黄河水患久不得治。转瞬23载,武帝封禅东巡,“巡祭山川……自临决河,湛白马玉璧,令群臣从官自将军以下皆负薪填决河”[1]1683,持续旷久的黄河瓠子决口终被治理。从文帝到武帝,不难看出“壅塞百川”的治河策略始终占据主导地位,虽然这一阶段,有类似延年之臣提出了疏通河道、综合治理之法,但终未被统治者采纳。类似于“壅塞百川”的简单堵塞虽可解决小范围的河患,也节省成本,但长此以往,黄河问题得不到系统治理,待到河患再次爆发,政府就需投入更多精力、资源进行治理,花费更大。

昭宣之际,黄河未再发生水患,得以安流30余年,待到元帝、成帝间,河患又开始频发。成帝建始四年,馆陶、东郡金堤段的黄河发生决口,32县受灾,此时丞相史孙禁提出“今河溢之害数倍于前决平原时。今可决平原金堤间,开通大河,令入故笃马河。至海五百余里,水道浚利,又干三郡水地,得美田且二十余万顷,足以偿所开伤民田庐处,又省吏卒治堤救水,岁三万人以上”[1]1690,但时河堤都尉许商却以《尚书·禹贡》所载九河为根据,得出“孙禁所欲开者,在九河南笃马河,失水之迹,处势平夷,旱则淤绝,水则为败,不可许”[1]1690。这样只讲求通经致用的思维也体现在谷永、李寻等时之重臣身上,“河欲居之,当稍自成川,跳出沙土,然后顺天心而图之,必有成功,而用财力寡”[1]1691成为当时众多朝臣的观点。如此情境,加之政府财政不足,无法投入大量资源疏通河道,孙禁之法并未实行,河堤使者王延世终以“竹落长四丈,大九围,盛以小石,两船夹载而下之”[1]1688,对河患进行治理。但正如文帝、武帝时期的尝试,“壅塞百川”并不能使黄河问题得到长效解决,成帝鸿嘉四年时,黄河再次泛滥,此后,成帝永始、元延间,黄河又爆发水患两次,治理方法不外乎还是简单堵塞,甚至陷入“复堵复决”之境。这一时期,虽然不乏有贾让等有识之士多次提出应疏通黄河河道,“徙冀州之民当水冲者,决黎阳遮害亭”[1]1694,并引黄北流入海,但因西汉末吏治腐败、内忧外患,综合疏导的治河理念始终不得实践。相较西汉初期而言,到西汉中后期治理黄河水患时,已有多人提出疏通河道、综合治理等方法,虽因种种缘故,终未实践,但这却是两汉时期治河策略转向的萌芽。

到东汉建立之初,黄河水患在西汉未得综合治理的弊端很快显现出来,建武十年(公元34年)阳武令张汜言于光武帝:“河决积久,日月侵毁,济渠所漂数十许县。修理之费,其功不难。宜改修堤防,以安百姓”[1]2464,但此时,东汉王朝新立,财政不足,只得暂缓。到明帝永平十二年,社会经济得到一定发展,东汉政府对黄河问题重新重视,时人王景因博览众书,又好天文术数之事,且曾参与浚仪渠的设计与修筑,具有一定治水经验,得到明帝青睐。时明帝问以“理水形变……景陈其利害,应对敏给,帝善之。又以尝修浚仪,功业有成,乃赐景《山海经》《河渠书》《禹贡图》及钱帛衣物。夏,遂发卒数十万,遣景与王吴修渠筑堤”[1]2465。需注意的是,东汉政府此次对黄河的治理,并非因黄河决、溢等故被动治河,故王景深思熟虑后,采取了“凿山阜,破砥绩,直截沟涧,防遏冲要,疏决壅积,十里立一水门,令更相洄注”[1]2465等法,对黄河进行了疏淤、拓宽河道等综合治理。次年夏,治河告一段落后,明帝亲巡视察治河成果,并“诏滨河郡国置河堤员吏,如西京旧制”[1]2465,永平十五年(公元72年),明帝巡狩至无盐,再次看到王景治河成果时,“美其功绩,拜河堤谒者,赐车马缣钱”[1]2465。可见明帝对王景治河的成果十分满意。更难能可贵的是,王景治河后,黄河也得到长期安流,诸多史家对此曾撰文究故,此处不再赘述。《中国水利史稿》记载,王景治河的成就主要体现在:“对河道淤积部分进行了彻底疏通,系统修筑了千里黄河大堤,同时修整了汴渠,这些措施确为此后黄河安流起到了决定性作用”[13]188,也恰从侧面反映出两汉治河策略的转向。

(2)随“道”到固“道”。汉时治理黄河水患策略的转向,除体现在由简单堵塞到疏通河道外,还体现在对黄河流向人工干预。下游黄河,历来走向多变,春秋时期,黄河基本遵循《尚书·禹贡》所载的故道:“东过洛汭,至于大伾,北过降水,至于大陆,又北播为九河,同为逆河,入于海。”[1]1534进入战国后,黄河沿线的诸侯国修筑“堤防之作……雍防百川,各以自利”[1]1692,将黄河下游河道改变成由今河南省荥阳市北、濮阳市西南,流至河北省大名县东、山东省冠县西后,再由德州市东流至河北省沧州市黄骅县入海,时所筑的堤防距离河床较远,具有一定防洪拦沙作用,使黄河河道基本固定。随着西汉建立,经济发展、气温持续升高,黄河流域河决、河溢之患渐多爆发,战国故道沿线的济阴郡、东郡等地频遭水患,黄河多次出现短时间改道现象。最突出的一次当数武帝元光三年黄河瓠子决口,此次河决,武帝虽立即命令治理,但转而复决。再次决口的黄河向东南先注入巨野泽,再并入泗水沿淮河入海,决堤后的黄河水携带大量泥沙,濮阳瓠子一带的农田被迅速冲毁,泥沙持续沉积,原本的河道日益干涸,基本处于废弃状态。23年未彻底复治的黄河决口,即使在日后水流略减时,也没能回到旧道,依然流入东南巨野泽,直待复治。另外元帝永光五年,“河决清河灵鸣犊口”[1]1687等也导致黄河不同程度的改道。河流河道改易,本是自然现象,但若不采取科学的人工干预,便会对沿线聚落原有生活形态造成影响,甚至使沿线民众无田可依,变为流民。

两汉间,针对久成弊病的黄河易道问题,在王景治水时期开始着手人工干预。明帝永平十二年,王景受命治河, 除疏通河道淤积、拓宽河道外,他还系统整修汴渠,实现汴水与黄河分流,因势利导,着力整修黄河堤坝。由其设计、整修的从荥阳东至千乘入海口的黄河大堤,使黄河有了新的走向,一路避开过急弯道。“这条黄河已较西汉大河偏东,经今黄河和马颊河之间至利津入海”[14],《水经注》《元和郡县志》等史料中记载的黄河走向即王景治水后的黄河流向(图3)。此期,王景治河所建的黄河堤坝“高四五丈”[1]1695,换算成今制达9—10米,这种规模已与当代大部分地区的黄河大堤相差不远,故王景所建之堤成为防范黄河决、溢之患的重要保障。王景治河后,统治者从其所建堤坝中享受到人工固定河道的益处,故常效法其治河之策。安帝永初七年,朝廷就曾于石门(今河南省郑州市古荥镇)一带“积石八所,皆如小山,以捍冲波,谓之八激堤”[15]92,以固定黄河河道。所以,正是由于王景治河时对黄河河道的系统整修与固定,“更使得河床行洪能力比以前扩大了,下游河床也不再高出两岸平地了”[16],这为此后黄河安流500余年,无大规模水患提供了保障。

图3 王景治河后黄河下游走向图

故综论之,观西汉至东汉,统治者在对黄河水患的治理过程中,发生了思维上的转向,即从最初只追求短时间治理到着眼长久。两汉间,多次对黄河水患的治理,使得黄河河道畅通、河堤坚固、走向科学,河患治理意识由“治标”到“治本”,由“被动”到“主动”。

(三)选择劳工策略的转变

黄河水患的治理除需中央政府组织、专业领导者制定治河方略外,也离不开治河劳工的执行,若治河劳工有一定技术,便可保证治河时事半功倍,两汉黄河水患治理制度的变迁,在政府对治河劳工选择的转向上同样体现。纵观两汉政府组织的数次大规模治河,劳工的选择经历了从“徒”到“卒”,那么,这两个群体在两汉时期所指什么?二者又有什么差异?两汉的“徒”,指的是被判处一至五年劳役之人,也常被称作“徒隶”,本质属于囚犯;而“卒”是指由政府征发,自服兵役或力役之人,其本质是平民。据史料记载,汉政府治理黄河水患时,常需组织数万、数十万不等的人员,此时,若选择“徒”或“卒”承担治河任务,会有何区别呢?这得从“徒”与“卒”的日常工作说起。不谈“徒”“卒”身份上的根本差异,单论二者日常从事的“役”就可见端倪,“徒”主要从事的“劳役”多为无技术含量的苦差,如:城旦、舂,“男髡钳为城旦,城旦者,治城也。女为舂,舂者治米也”[17];鬼薪(男),于山中砍柴供宗庙祭祀所用,白粲(女),择米以供祭祀;司寇(男),前往边疆伺察寇贼,作如司寇(女),则在内地从事同强度的劳役;斥侯,发往边地刺探敌情;隶臣妾,“男子为隶臣,女子为隶妾”[1]1100,由官府管理,成为奴婢。

相比于“徒”的工作内容,“卒”所担任的“兵役”与“力役”则更多技术含量与专业技能。对此,日本学者藤田久胜指出:“早在战国时代,军队即已拥有军事土木工程的技术及组织形态,其工程内容有构筑城郭、修筑长城、挖掘堑壕、建设道路、营造池陂等”[18],可见,战国时期“卒”所从事的本职工作,除作战、戍边外,已包括水利、土木等技术性工程操作。到两汉时期,军队又有了具有隶属关系的专业水工,他们主要为军队提供水利技术指导。长期从事技术性工作的“卒”,相较只从事体力劳动的“徒”,在治理黄河水患时便是“熟手”,能更容易执行既定治河方略,同时,经历过严格的军事化管理和军旅生活,也使得“卒”在贯彻、落实治河方略时更易接受和操作。“卒”的军事劳工身份,使得他们承担的数次治河工作都取得了较好的成效。正如武帝元光三年黄河瓠子决口,初治之时,武帝“兴人徒塞之”[3]1409,或因“徒”对塞河流程和执行方略不能完全领悟和执行,他们修建的堤坝很开再次崩决,待到23年后复治此患时,武帝转而用“卒”。至此以后,由“卒”担任治河劳工的主力成为后世治河的常制,成帝、明帝时期选择治河劳工时,都以“卒”作主力。

三、结 语

存续400余年的两汉王朝中,史料明确记载的黄河水患共有18次。相比于先秦至秦朝时期,这一阶段爆发的黄河水患,具有多发于下游地区、时间集中在夏秋之际、灾害规模大等特点,给两汉王朝带来诸多问题,“一方面,其间发生频率比春秋战国时期和东汉王景治河后至唐初500余年间都高;另一方面,此时期发生的一些河决造成的灾难丝毫不亚于唐以后的各代河决”[19]。正是因此,两汉政府开始随着黄河水患的渐次爆发,尝试制度化治理河患,核心领导群体、河道疏浚方式、选择劳工策略等多方面的黄河治理制度出现转变,终使得黄河治理取得一定成效,东汉王景治河后黄河得以长期安流。这对于我国古代黄河水患的治理,具有奠基与开创意义,同时,也为当今黄河水域的治理与保护提供借鉴之用。党的十九大以来,习近平总书记多次实地考察黄河流域的生态保护和发展情况,并指出黄河的长治久安,与当今生活息息相关,因此,黄河的治理与保护,值得每个人重视。