基于数据挖掘技术探讨姜良铎教授治疗胃食管反流病用药规律的研究

郭 宙,薛 丹

(1.北京市昌平区中西医结合医院,北京 102208;2.北京中医药大学东直门医院,北京 100007)

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是消化系统常见病,典型症状包括胃灼热、反流,胃灼热为胸骨后烧灼感,反流指胃内容物向咽部或口腔方向流动的感觉[1]。胃内容物反流所致的食管黏膜慢性炎症是食管腺癌发生的重要危险因素。GERD的部分症状不典型,可表现为胸痛、上腹痛、上腹部烧灼感、嗳气,部分无胃灼热和反流症状,根据GERD的症状表现,可将其归于中医“反酸”“胸闷”“嗳气”等范畴。

姜良铎教授为北京中医药大学东直门医院主任医师、教授、博士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。姜良铎教授从医近50年,对发热性疾病、病毒性疾病、哮喘、功能性胃肠疾病等有丰富的诊疗经验且疗效显著,本研究基于数据挖掘技术分析姜良铎教授治疗GERD的用药规律,现报道如下。

1 基本资料

1.1 一般资料 病例资料均来源于2010—2020年姜良铎教授在北京中医药大学东直门医院门诊诊疗的GERD临床病例,共计285例,其中男100例,女185例,年龄27~84岁,平均(53.32±14.73)岁。

1.2 诊断标准 符合《胃食管反流病中西医结合诊疗共识意见(2017)》中的GERD诊断标准:存在胃灼热、反酸、上腹不适或胀痛、胸痛或胸骨后疼痛等症状,或经胃镜确诊[1]。

1.3 纳入标准 选取符合上述诊断标准的临床病例,剔除复诊数据后纳入研究。

2 研究方法

2.1 中药术语规范化 参考2020版《中华人民共和国药典》,对中药名称和性味归经进行术语规范,并将处方中的饮片名改为中药名,如将“麸炒枳壳”改为“枳壳”,“炒枳实”改为“枳实”,“姜半夏”“清半夏”“法半夏”统一为“半夏”,“炒薏米”改为“薏苡仁”,“炒酸枣仁”“炒枣仁”统一为“酸枣仁”,“生白术”“炒白术”统一为“白术”,“炙吴茱萸”“制吴茱萸”统一为“吴茱萸”,“苏子”和“紫苏子”统一为“紫苏子”等。

2.2 数据挖掘方法 选用R 4.02软件统计中药使用频率并进行数据挖掘,应用arules和arules Viz软件包的Apriori算法,对中药组方进行关联规则分析;应用igraph软件包的自旋玻璃法进行社群分析,并绘制关系图;再在Python语言环境下应用sklearn软件包中的Tfidf Vectorizer函数提取关键词,进行矩阵化后再进行相关系数的计算,最后通过ward's method算法进行凝聚法层次聚类分析。

3 结果

3.1 中药使用频率统计结果 中药使用频率统计结果见图1。本研究共纳入中药处方285首,涉及中药63味。其中枳壳、枳实、黄连、吴茱萸、白芍、厚朴、赤芍、紫苏梗、前胡、黄芩、白术、浙贝母、半夏、海螵蛸、紫苏子、柴胡、瓜蒌、丹参、石斛、九香虫、三七、砂仁的使用频率较高(使用频率>35%),为高频中药。

图1 中药使用频率图

3.2 中药关联规则分析结果 统计支持度>80%,置信度>70%的2味或3味药的组合,剔重后获得16条关联规则。分别为:枳实-枳壳、吴茱萸-黄连、黄连-枳壳、吴茱萸-枳壳、白芍-枳壳、黄连-枳实、黄连-吴茱萸-枳壳、赤芍-白芍、吴茱萸-枳实、黄连-吴茱萸-枳实、黄连-吴茱萸-枳壳、赤芍-枳壳、吴茱萸-枳实-枳壳、白芍-赤芍-枳壳、白芍-枳壳、厚朴-枳壳。其中黄连和吴茱萸可组成左金丸,具有泻火、疏肝和胃、止痛功效,常用于治疗肝火犯胃之口苦反酸。枳壳、枳实可宽中理气、行滞消胀。古人用芍药不分白芍、赤芍,姜良铎教授常将二者共用以缓急止痛。姜良铎教授认为GERD的病机为少阳枢机不利、肝火旺兼太阴脾虚,枳壳、枳实、白芍、赤芍为畅通少阳枢机的关键药物,黄连、赤芍泻肝火,而补太阴之药在关联规则分析中未能体现。

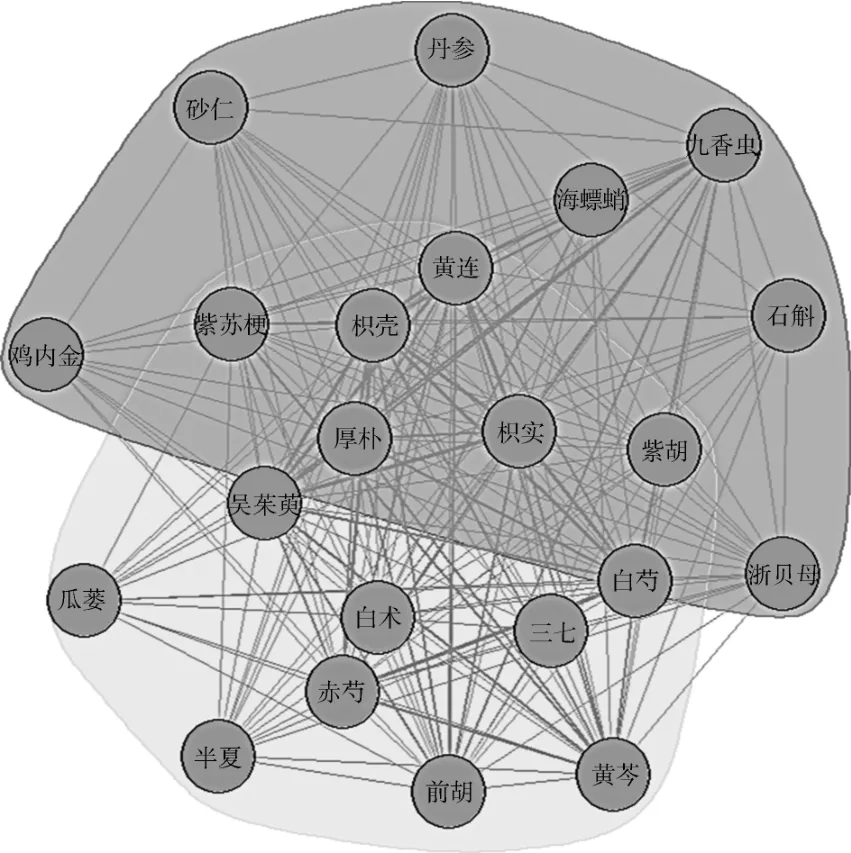

3.3 中药社群网络分析结果 采用自旋玻璃法进行社群分析并绘制关系图,中药仅统计高频中药。结果显示,中药可分成2个社群,社群一为吴茱萸、半夏、黄连、厚朴、枳壳、枳实、赤芍、白芍、前胡、白术、三七、紫苏梗、瓜蒌、黄芩、柴胡,社群二为石斛、海螵蛸、鸡内金、九香虫、丹参、砂仁、浙贝母,见图2。社群一为姜良铎教授治疗肝胃不和证的常用中药群,主要功效为清热除痰、疏肝理气,用于病在气分、正虚不明显者[2];社群二的主要功效为活血化瘀散结、抑制胃酸、滋阴,主要用于病久入血入络、正气已虚者。姜良铎教授认为GERD患者肝火旺盛日久则太阴脾虚,可出现胃阴不足的证候,与社群二相对应。

图2 高频中药社群网络图

3.4 中药层次聚类分析 层次聚类分析结果显示,高频中药可聚为6组,见图3。组一为浙贝母、海螵蛸,组二为瓜蒌、白术、石斛、砂仁、三七、丹参、九香虫,组三为柴胡、黄芩、半夏、厚朴,组四为白芍、赤芍、枳壳、枳实,组五为黄连、吴茱萸,组六为前胡、紫苏子、紫苏梗。其中组三至五为核心用药,为左金丸加大柴胡汤加减,甘者令人中满,故去人参、甘草、大枣等甘味药,患者无明显便秘,故去大黄。此外,组一为抑制胃酸的对症用药,组二可以制酸止痛、活血祛痰、补脾除湿,组六为苏子降气汤的主要成分,用于降上逆之胃气。

图3 高频中药层次聚类图

4 讨论

关联规则分析、社群分析、层次聚类分析这3种分析方法在用药规律研究方面各有优缺点。关联规则分析的特点是能较好地分析方剂中的“药对”,对于3种以上药物的关联就显得力不从心,属于微观分析层面。社群分析是一种追踪各个社交个体之间相互关系的分析工具,本研究尝试性地将其应用于用药规律研究,可以从相对宏观的角度分析疾病的治则治法,以药测证。聚类分析擅于拆方研究,可以把常用药物拆成若干个小方。本研究将以上3种方法结合,从不同角度分析姜良铎教授治疗GERD的用药规律。

本研究结果显示,姜良铎教授治疗GERD时枳壳、枳实、黄连、吴茱萸、白芍等药物的使用频率较高,中药关联组合包括吴茱萸-黄连、枳实-枳壳、黄连-枳壳等16条,常用中药可分为2个社群,常用中药可聚成6组,表明姜良铎教授治疗GERD时以左金丸加大柴胡汤为核心处方以调节肝脾,再辅以浙贝母、海螵蛸制酸,九香虫、刺猬皮活血止痛,紫苏子、瓜蒌化痰,丹参、三七活血化瘀,白术安中除湿。相关研究表明,左金丸可能通过参与调控炎性反应、细胞增殖和凋亡等途径发挥治疗GERD的作用[3]。左金丸可以和柴胡疏肝散[4]、麦门冬汤[5]、旋覆代赭汤[6]、柴芍六君汤[7]、半夏厚朴汤[8]、小柴胡汤[9]、四逆散[10]、大柴胡汤[11]等方剂联合应用于GERD的治疗。可见左金丸联合柴胡汤类方是治疗GERD的重要方向。

姚乃礼教授认为气机失于调畅贯穿GERD始终,脾胃气机失调是其病理基础,在治疗中注重调畅脏腑气机,体现在健运脾气、润降胃气、疏理肝气、畅通腑气、肃降肺气、清化痰气[12]。刘绍能教授认为GERD的病位在食管,主要病机为胃失和降,而与脾、胃、肝等脏腑关系密切,在病变过程中可合并气虚、痰湿、瘀血、寒热错杂等因素,主要分为肝胃不和、脾虚胃热、脾虚胃弱、痰热互结、瘀热互结5型,治疗中常加入和胃降逆、制酸抗损的药物,以消除胃酸对食管的损害[13]。刘启泉教授认为GERD的基本病机在于气机升降出入失常,和胃降逆佐以清热活血为GERD治疗大法[14]。朱生樑教授认为GERD的病因为肝胆失于疏泄,胃失和降,胆热上逆,“热”和“逆”是本病主要的病理因素,治疗以疏利肝胆、通降和胃为基本原则[15]。

综上所述,GERD的病机为少阳枢机不利、肝火旺兼太阴脾虚,用药以左金丸加大柴胡汤加减为主方,左金丸佐金平木,大柴胡汤泻胆胃之实,太阴虚时则常以滋胃阴法治疗。