文化自信视域下图书馆典籍推广思维模式创新

黄 凌

(惠州慈云图书馆,广东 惠州 516003)

习近平总书记系列重要讲话中指出,“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴[1]”“中国特色社会主义文化,源自于中华民族5000多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化[1]”。党的十八大以来国家对中华传统文化的发展传承非常重视,2017年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》[2]提出了总体目标:“到2025年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成,研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果,具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富,文化自觉和文化自信显著增强……”。

1 文化自信视域下典籍推广的现实意义

用文字写就、流传下来的各种历史文化典籍浩如烟海,积淀着中华民族最深层的精神追求,蕴含着丰富的思想道德资源,为我们以文化人、以文育人提供了丰厚滋养[3]。对于物质文化而言,典籍可以弥补文物传承受时间限制和战乱损毁的缺憾,可以完整记录已经损毁的物质文化;对于非物质文化而言,典籍可以记载最完整的思想价值和知识体系,以供后世通过读书学习了解并传承优秀的传统文化[4]。近几年以传统文化为载体的电视节目成为社会关注的热点:如《百家讲坛》通过系列讲座的方式在专家、学者和百姓之间架起一座桥梁;《中国诗词大会》用益智竞赛的形式重温经典诗词;《经典咏流传》用诗词唱经典;《典籍里的中国》以“文化节目+戏剧+影视化”的方式,讲述典籍的成书、核心思想以及流转中的闪亮故事。“国学热”反映出这样一个现实:中国人越来越迫切需要了解自己民族的历史,越来越需要可以展现自己民族所具有的独特价值的作品。在快餐文化充斥的环境下,我们更应该保持对中华传统文化的追求与理想。因此典籍学习不能仅限于浅层次的阅读,而是可以借助更加生动、丰富的推广模式来使“古籍里的文字活起来”,应立足于“增强文化自信”这一指导思想,让群众在学习中领悟中华经典的精髓,领悟中华文化的魅力,从而提升人们对中国传统文化的认同感以及对民族文化的自豪感。

2 研究现状调查

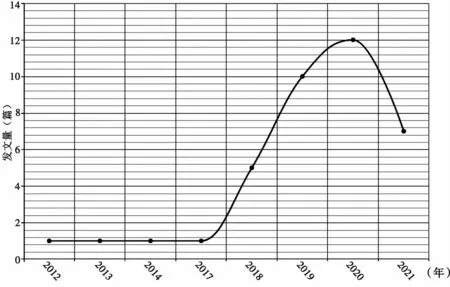

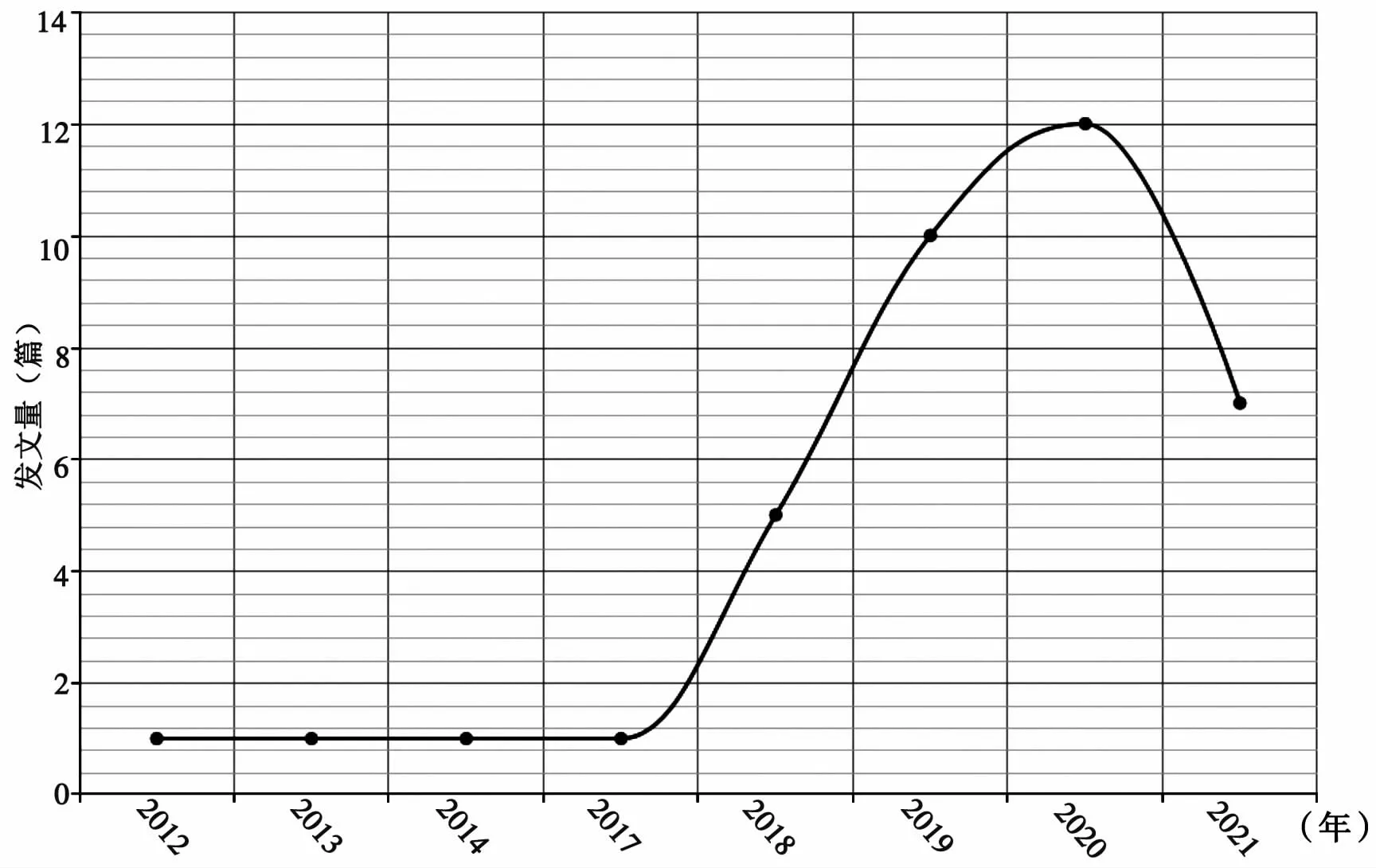

最近几年不论是经典阅读还是文化自信相关研究都是学术热点,以“文化自信+经典阅读”交叉研究为视角的课题亦方兴未艾,其中以大学生(高校读者)为对象的学术研究是主要研究方向之一[5]。刘捷、王智芹[6]通过调研发现研究内容主要集中在阅读推广与古籍保护相结合的相关实践案例和策略研究上,另外一部分是有关阅读方法、高校图书馆阅读推广、文化传承与发展等方面的研究。张宁等人[7]调查结果表明:大多数图书馆对古籍的研究多存留于对形态上的研究,而非对古籍内容的挖掘与利用。基于以上研究成果,笔者采用文献计量法,于2021年10月6日,以“文化自信、古籍、图书馆”“古籍、阅读推广”作为检索词,发表年限不限,在中国知网数据库中进行检索,分别获得38条和168条检索结果。发文趋势分别如图1、图2所示。

图1 以“文化自信、古籍、图书馆”为关键词

图2 以“古籍、阅读推广”为关键词

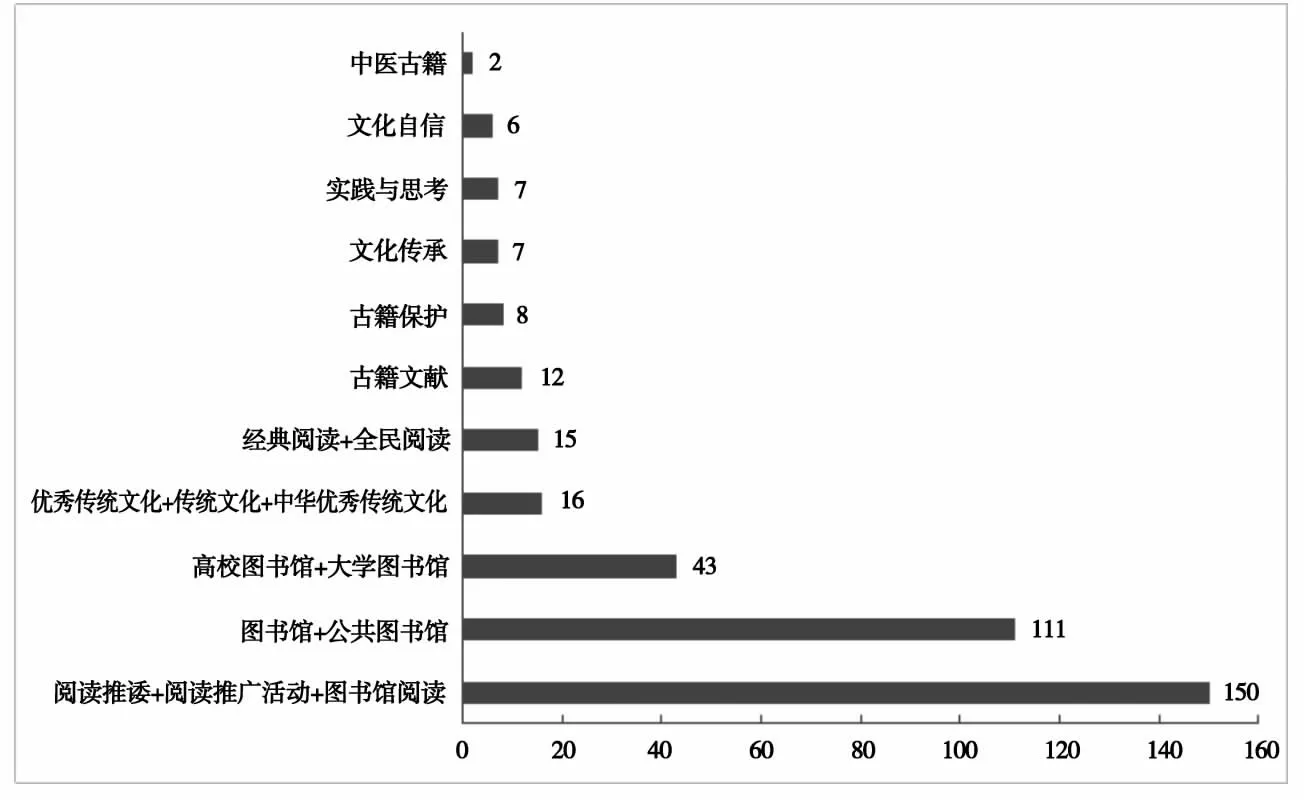

对相关研究文献发布的主题词分布情况进行统计分析,经过去重、综合相似项目和去掉内容不相关论文,整理结果如图3所示。

图3 主题词分布

从整体来看,两个主题的研究高峰都在2019—2020年间;从数量上来看,研究“古籍+阅读推广”的数量远大于“文化自信+古籍”的数量;从主题词分布来看,研究“阅读推广”的论文很多,但将古籍和文化自信相结合的研究很少;从内容上来看,关注点主要在两个方面:一是探讨图书馆在典籍文化传承中的重要性,或者典籍在阅读推广中的价值。这几乎在每一篇论文当中都有体现。二是研究阅读方式的变革。如张宁等[7]归纳出“VR+古籍”推动古籍阅读与传统文化传播的6个显著改变。四川大学图书馆利用“古小微”微信平台进行古籍特藏文献阅读推广[8]。王彦力等人[9]梳理研究了中国传统典籍推广现有模式及案例,面向不同阅读群体提出各具特色的推广模式。桑丽影[10]通过调查全国具有代表性的32家图书馆古籍阅读推广活动的现状,提出一些推动古籍阅读推广的建议。大多论文内容虽有提及古籍阅读推广和文化自信的关系,但能将“增强文化自信”这一理念贯穿于图书馆古籍阅读推广的研究非常少,仅有以下两篇较为突出:韩永进[4]从文化自信、文化自觉、文化强国3个方面来论述典籍文献的魅力与力量;踪凡[11]指出,研究经典古籍文献,挖掘其中可资借鉴的因素,对增强“四个自信”具有积极意义。因此有必要创新古籍推广的思维模式,加强关于文化自信与古籍阅读推广相结合方面课题的研究。笔者尝试从“文化自信”这一视域出发,探讨图书馆如何转变典籍推广的思维模式,为图书馆更好地开展典籍推广工作献一家之言。

3 图书馆典籍推广存在问题分析

王彦力等[9]通过调查发现,作为拥有图书馆强大知识储备与数据支撑的高校学生群体古籍阅读水平不容乐观,广大社会群体的古籍阅读状况更是堪忧。笔者认为当前图书馆古籍推广更大的任务是让典籍深入人心,让学习经典融入群众生活,真正成为“文化自信的源泉”。基于这样的现实任务和目标,图书馆典籍阅读推广工作仍面临很多现实问题。

一是内容缺乏吸引力,推广内容趋于简单化。阅读推广的核心目标应指向对文献及其所含价值的推广[12],而当前大多推广内容对古籍仅作概括性描述,对古籍所承载的核心价值提炼较少,尤其是能突出当地特色的内容还比较欠缺。可以说有许多古籍推广内容对读者缺乏足够吸引力。

二是典籍推广与当代生活相结合的活动案例少。以惠州慈云图书馆的雕版印刷、线装书装订体验活动为例,读者往往是抱着好奇而来,过后却缺乏进一步了解的愿望。笔者认为主要原因在于馆员的解说工作不到位,仅仅靠简单的文字描述,却没能紧扣社会现实来做进一步说明,比如雕版印刷术与现实生活的关联等。如果不能在活动中让读者体会到古老中华文化的价值和魅力,则可以说活动效果并不理想。

三是以读者为主体的意识不强。典籍推广大多以图书馆主观意愿来开展,真正能够站在读者立场,充分考虑读者体验效果的推广并不多见。图书馆员很容易陷入“知识的诅咒”。就拿最常见的查书找书来说,对于熟悉分类和排架的人来说是非常简单的事,可对于不熟悉这一套专业流程的读者来说却是困难重重。同样,典籍推广者往往认为自己的说明已经非常到位了,可读者还是不理解。我想是由于缺乏对阅读群体的分析,没有考虑不同层次人群的阅读习惯和需求,因此在一定程度上仍存在古籍阅读门槛过高的问题。

四是典籍推广范围较为狭窄。刘捷,王智芹[6]经过调研发现,地市级及以下图书馆通过微信平台进行古籍阅读推广的数量很少,主要原因是古籍资源不丰富,人才配备不足,缺乏推广的源动力。惠州市也不例外,笔者通过调查发现除了2019年惠州慈云图书馆联合博罗图书馆共同开展过一次雕版印刷体验活动之外,惠州市其余5家区县图书馆至今还没有在当地开展过古籍推广相关活动。尽管这不能代表其他地区的状况,但能从一个侧面反映出古籍推广工作主要集中在国家、省、市各级古籍保护中心,基层图书馆参与积极性不高。

如何将优秀传统文化与时代所要倡导建构的民族共有精神家园、社会主义核心价值观贯通起来,才是图书馆典籍推广工作的重中之重。

4 图书馆典籍推广思维模式的创新

2021年的教育“双减”政策与国家新闻出版署出台的限制未成年人玩网络游戏时间政策几乎同时出台,笔者认为这正是公共图书馆大力开展典籍推广的好时机,因为典籍传承、传播的关键是年轻一代的接纳、参与和介入。然而由于疫情的反复,图书馆许多线下的体验活动不得不有所限制。面对进馆人数受限,线上推广活动又很容易被大量的广告和传媒信息所湮没,难以脱颖而出的现实环境,图书馆如何转变思维模式,发挥好中华优秀传统文化传播阵地的作用?笔者结合自身工作实际,总结出以下几种方法,以资借鉴。

4.1 内容模式创新

4.1.1 对典籍内容进行拆解,让典籍阅读由难变易

从“国学热”的现实看来,实际上民众有对传统文化的热爱与需求,而现实中典籍文献却大多晦涩难懂,难以接触。因此可以将典籍按内容进行分解,挖掘典籍中反映美好、善良、正向的内容编辑成不同的专题资源,用通俗易懂的故事思维模式让典籍阅读“由厚变薄,由难变易”。选取的内容最好能切合社会热点以增加关注度:如国家图书馆的“GIF动图首秀!一起听典籍故事,学防疫妙招”活动,既结合了当前的社会热点,又将典籍知识、居家操作的防疫小妙招推介给读者[6]。重庆图书馆微信公众号在中秋节前夕适时推出《旧时明月照伊人——戏曲古籍里的中秋之夜》一文,选取了馆藏典籍中与中秋有关的篇章与插图进行推送,让读者从中感受到中华文化的魅力,同时对中华典籍产生亲切感。

4.1.2 从不同侧面彰显典籍的内在价值

通过深入挖掘典籍背后的故事来推广本土文化,构建地方特色专题,也是内容模式创新。尽管很多典籍从内容上来看大同小异,缺乏特色,然而每一本典籍仍自带使命,因为每一本典籍都见证了一段历史。正如《国家宝藏》的开篇所说:我们现在的每一件文物都经历过流转,因为每一代人都有对文化的追索,即便经历战乱灾荒,这也是中国文化得以延续的缘由[13]。因此除了内容本身,典籍背后流传的故事也同样具有强大的魅力。图书馆可以结合自身的收藏特点,从不同侧面彰显典籍的内在价值。以惠州为例,惠州历史名人梁鼎芬先生在丰湖书院建“丰湖书藏”的典故;民国初年惠州因战乱遭到炮火轰击,丰湖书藏被焚烧有关人士保护藏书的典故;惠州慈云图书馆所收藏古籍字画的来历等,都是不错的内容素材。

4.2 策略模式创新

4.2.1 重视前期宣传

典籍推广前期宣传主要包括介绍组织活动的意义和所推荐典籍的价值,主要目的是抓住读者的注意力,让读者有参与的愿望。这就需要图书馆员认真思考推广的目的是什么?读者能通过推广内容收获什么?也就是要把推广内容中最有价值的部分先展示出来。如果以增强文化自信为目标,在前期宣传中就要设法激发读者的好奇心,才能吸引更多人来关注中华典籍。分析阅读群体也是前期宣传必不可少的一个环节。针对不同的阅读群体采取不同类型的推广策略,这在《中国传统典籍的分类指导阅读推广模式研究》[9]等文章中已有详细分析,此处不再赘述。

4.2.2 重视活动体验

活动体验的目的是让读者在参与过程中能获得好的感受。这里要强调的是应更多关注典籍对不同人群尤其是年轻人的吸引力和共振美。如辽宁大学图书馆通过“给你一平方米的寂静”古典诗词立体阅读体验活动,同时举办相关主题征文和“古典诗词随写美拍”作品征集活动[14],让参与者收获了更为生动的体验效果,很好地引导了年轻的读者感受典籍之美。

4.2.3 重视读者反馈

典籍推广要想获得长久的生命力,必须重视读者反馈,因为反馈也是我们改进服务质量的重要环节。及时获取读者对活动及相关内容的反馈意见,能够及时了解活动开展的成效、读者的关注点和需求,便于调整和改进推广策略,与读者之间形成良好的互动。

4.3 推广模式创新

4.3.1 培养图书馆员对典籍的讲述能力

目前典籍推广形式大多以文字和图片为主,VR技术在古籍推广上的应用尚未成熟,应用范围还有较大局限性。就目前条件而言,可以先尝试增加听典籍、看典籍的环节。有研究表明,品牌影响力取决于55%的视觉语言、38%的声音表情和7%的文字语言内容。通过听书、短视频等方式不仅能从多个角度来呈现典籍之美,也更能适应年轻人快节奏的阅读习惯,还能照顾到老幼以及特殊人群看文字的不便。因此有必要培养图书馆员对典籍的讲述能力,把文字描述变成更贴近大众的口语化描述,降低典籍阅读的门槛。

4.3.2 调动基层图书馆的积极性

建议不定期地对基层图书馆开展典籍推广基础培训,增强基层图书馆从业人员对古籍保护与利用的宣传意识。同时共享各级古籍保护中心已有资源与开发研究成果,有选择地提供给基层图书馆自主加工、自主创新,以更为灵活的形式进行推广。这样既能在更大程度上利用古籍保护中心资源,又能充分调动基层图书馆的参与能动性,在更大范围内普及群众古籍保护与传承的意识。

4.3.3 借助知名平台扩大传播范围

除了利用图书馆自身的微博、微信等平台进行推广,还可以借助今日头条、抖音、小红书、喜马拉雅等知名平台的用户优势,或者是当地的一些论坛如惠州的西子湖畔,从中发掘更多热爱典籍、传播典籍的潜在用户,把典籍推广内容在更大范围传播出去。

4.3.4 尝试建立典籍推广志愿者团队

近年来,我国志愿服务事业不断发展,志愿讲解员已逐渐成为文博场馆讲解服务的重要力量。典籍推广是否也可以参考这种模式,面向社会招募志愿者,让其参与不同专题的体验活动并且完成分享任务。这种方式不仅能避免后疫情时代参与活动人群过于密集,也能有效扩展典籍推广的区域,而且能让参与者尤其是学生志愿者更加真切地感受到中华典籍的魅力,从典籍中汲取精神力量,引领更多现代年轻人共同参与典籍文化的传播。

5 结语

历史文化的传承仅靠少数人的努力远远不够,因为文化的最终成果,是集体人格[15]。文化自信视域下典籍推广工作依然任重而道远,图书馆要真正成为“滋养民族心灵、培育文化自信的场所”[16],必然要转变典籍推广的思维模式,让中华优秀传统文化深入民众,形成全社会的精神价值认同以及鲜明的文化自豪感,为我们的强国自信提供更基本更深沉更持久的力量。