三孩政策背景下公共图书馆儿童混龄阅读模式实践探索

赵文萱 冯川玉

(金陵图书馆,江苏 南京 210019)

2021年7月20日,中共中央国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出促进人口长期均衡发展,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策,配套实施积极生育支持措施,大力发展多种形式的普惠服务[1]。全面三孩政策实施以来,社会反响不一。一方面,二孩三孩数量的逐年增长,有利于改善人口结构,落实积极应对人口老龄化国家战略,有利于巩固全面建成小康社会成果,促进人与自然和谐共生;另一方面,多子女的教育及孩子间的交往沟通成为了新的问题,引起了社会和学者们的广泛关注。同时独生子女政策的弊端也逐步显现:生活单一、社交面狭窄等,这种半封闭状态在社会性及人格发展方面产生了许多问题。

在全民阅读浪潮席卷全国的今天,儿童阅读的重要性不言而喻。国务院颁布的《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》中明确提出,为儿童阅读图书创造条件,在设施、设备、服务、空间等方面保证儿童优先获得公共服务。随着国家“双减政策”的实施,社会教育需求发生了改变,老师和家长回归教育初心,聚焦孩子的全面发展,公共图书馆作为儿童的第二课堂,成为了课余时间的最佳去处。在公益普惠的原则下,为平衡家庭和学校教育负担,公共图书馆实施混龄阅读模式,旨在模拟一种多子女的家庭环境,对家庭教育起到延伸、补充作用,促进三孩政策稳健过渡。公共图书馆积极实践落实政策,顺应社会发展需要,培养儿童阅读素养和综合能力,促进图书馆事业的转型。

1 混龄教育的内涵及理论基础

混龄教育的定义有狭义和广义之分。广义的混龄教育是指把不同年龄的幼儿集中在一起进行教育;狭义的混龄教育则是制度化教育成熟以后的产物,并已成为专门的教育术语,根据不同年龄段幼儿身心发展的规律和特点,制定相应的教育目标,有计划、有组织地把不同年龄(主要是3-6岁)儿童按照一定的比例和数量集中在一起,共同进行教育的活动[2]。由于不同年龄的儿童在个人背景、能力、兴趣、个性、经验和知识等各个层面均存在差异,因此异质性构成了混龄教育的重要特征。

混龄教育有着广泛的理论基础作为支撑。皮亚杰(JeanPiaget)把儿童的智力发展描述为3个基本过程:同化、顺应和平衡化,通过同化和顺应,把外界新的信息整合进原有的认知结构,为适应外部信息使得知识结构重新获得平衡。儿童与外界环境的持续互动是其学习的主要方式,同伴则是儿童学习互动的重要对象,由于彼此知识经验不同,产生认知冲突,以接纳和获得新的知识经验,实现自身认知的发展[3]。前苏联著名心理学家维果茨基(LevVygotsky)的“最近发展区”理论认为,幼儿的发展首先是社会文化环境(学校、社区)、他人(家长、同伴)互动的结果,有效的教育是为幼儿提供具有一定难度和挑战性的经验,激发潜能[4]。美国心理学家班杜拉(AlbertBandura)提出了社会学习理论,他认为个体通过观察学习和自我调节来获得发展,个体行为习得主要通过两种方式:一是通过亲身体验获得,即直接经验的学习;另一种是通过观察、模仿示范者的行为而习得行为过程,即间接经验的学习[5]。而系统提出混龄教育的教育家蒙台梭利(MariaMontessori)指出:“按年龄实现隔离教育是一个人能够做的最残酷最不道德的事情之一,对儿童也是如此。”蒙台梭利关于“儿童之家”的教育方法从儿童教育的指导思想、儿童教育组织、儿童教育的内容、儿童教育的方法、儿童教育的评价等构成了第一个完整的混龄教育的体系[6]。

2 国内外开展混龄教育的实践研究

混龄教育在加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、西班牙等国的实施过程中,主要采用“垂直式”的混龄编班模式。德国的森林幼儿园一度风靡欧洲,森林幼儿园招收3-6岁幼儿,采用混龄编班教学,由两位教师带领,幼儿园在上午的大多数时间里,幼儿可以在任何一个活动室里活动,或画画、阅读、表演,以兴趣相同或能力相近为一组,同伴不固定[7]。2011年9月英国为所有中小学设置必修课—PSHE课程,为配合该课程的有效进行,不同年级间的学生们组成混龄配对阅读,构建“孩子社会”,并雇用成人助教与孩子配对阅读,组织成人与孩子配对阅读[8]。芬兰的教育理念是“不让一人落后”,在低人口密度地区开展混龄教学也体现了此理念的精髓,这些学校规模很小,有些小到全校只有十几名学生。儿童在十岁前成长的关键时期既可以得到足够的家人陪伴,在学校里又可以拥有与同龄、异龄人共同成长的机会[9]。日本的“Kids Labo南流山园”,一共可容纳80个孩子,其中0岁占6个,1岁和2岁各占12个,3岁占16个,4岁和5岁各占17个,0-5岁的孩子是一起玩耍和学习的。学校没有封闭的教室,只是简单分成几个不同的功能区域。透明的大玻璃门,提供了开阔的视线,学校重视大运动,倡导户外游戏和散步[10]。

近年来,我国也积极引入混龄教育的先进理念,打造有中国特色的混龄教育模式,上海、厦门、成都等地进行了混龄教育的尝试与改革,且具有一定的影响力。各专家学者的实践研究为我国混龄教育提供了理论指导。例如,陈汝男通过对国内有关混龄教育文献的梳理,总结了国内学者对混龄教育概念、内容、价值、影响因素、教育对策等方面的研究成果[11]。李慧、叶存洪借鉴英国的成功经验,呼吁我国可以充分利用混龄教育的方式实现学前教育与小学教育的科学融合,并通过变革教育要素满足不同年龄段儿童的教育需求[12]。杨印提出应重视混龄游戏对幼儿社会性发展的价值,从教师、家长、社区角度为幼儿整合游戏资源,提供混龄游戏机会[13]。

目前分级阅读和分龄阅读理念已成为国内少儿阅读领域的新热点和新趋势,大多数公共图书馆将阅览室分为低幼区(0-6岁)和青少区(7-15岁)两部分,并倡导亲子阅读、馆员导读等多元阅读活动。如何做到分中有合,和而不同,满足不同阅读需求,既强化阅读效果,又能充分发挥儿童阅读的内在驱动力,实施混龄阅读模式为提供这一精准有效的阅读服务提供了可行性依据。公共图书馆应改变“守株待兔”的模式,主动而为,用前瞻性的教育理念,系统性地打造终身学习的课堂,做儿童阅读的引领者,这是公共图书馆人的使命、责任与担当。

3 混龄阅读模式在公共图书馆实施的必要性

研究表明,混龄模式对儿童的学习与发展具有特殊意义,从社会性、认知和情感等方面均可促进儿童全面发展,符合儿童自我发展、与自然和谐共生、与社会自然融合的内在精神需求。

3.1 层次性符合儿童性格和行为特征

儿童性格好动,求知欲旺盛,自我控制约束力差,其形象思维和知觉思维占主导,以往封闭统一的空间无法满足混龄群体的活动需求,混龄阅读对空间提出更高要求,要求设计出层次多样的开放空间环境,提供多元化的阅读材料。在这一开放的空间系统中,儿童自由利用空间内的各种设施、书籍等资源,主动构建自身的认知结构,感受更多的爱和被爱,获得更多的来自同伴的关注,激发不同年龄阶段幼儿的潜能,呈现出自然成长、自由成长的良好势态。

3.2 交互性有利于打造阅读生态

教育生态学中,儿童的发展依赖于各生态因子的相互作用,与周围环境进行物质、能量和信息的交换。其中最主要的限制因子是能量流和信息流。同龄阅读中儿童的年龄和能力是相当的,在一定的时间和空间中,其大小的排序是几乎不变的,能量流不足,出现了“花盆效应”——因封闭和制约的生长环境,儿童与周围环境发生较少联系和作用,降低了生长力,生命的质量大打折扣[14]。混龄阅读的生态环境丰富多元,各因子相互关系动态发展,有效克服了”花盆效应”,儿童接触到多方面的刺激,与同伴进行充分的物质、能量和信息的交换,促使阅读生态系统达到动态平衡,还原了儿童生命存在最真实的状态。

3.3 社会性促进儿童全面发展

皮亚杰认为,同伴对儿童的认知发展有着重要的贡献,儿童需要与同伴和环境互动以促进他们的学习,相较于同龄群体的结构单一,混龄阅读环境中的群体即是社会的雏形,儿童有机会在同一情境中扮演不同角色,为儿童的社会性发展提供了多样化的交往平台。一个儿童在混龄班的角色是动态的,不断发展变化的,在互动过程中他们成为彼此发展的“脚手架”,从最初的被照顾发展到照顾他人,从一个弱者努力地学做强者,发展成为强者。这种良性的角色循环促使儿童形成更为完整的人格,发展共情能力。通过彼此学习、思考、示范和模仿,促进其认知的发展和社会性的发展,获得良好的交往态度和技能,回归儿童本体,回归社会本体,学会生活。

4 公共图书馆混龄阅读实施框架

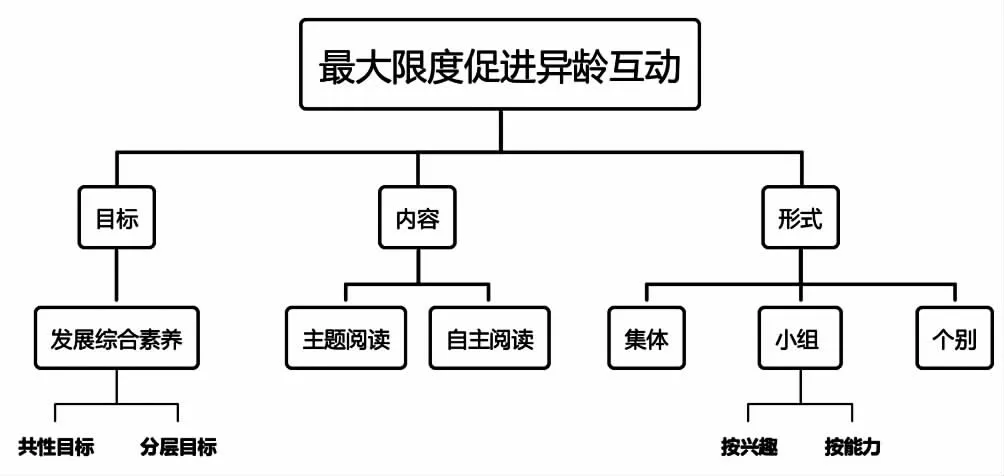

双减政策的全面落地,为素质教育开创了条件,“以培养学生的创新精神和实践能力为重点”“尊重学生身心发展特点和教育规律”“把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中”[15]。素质教育强调儿童综合素养的提高,是一个长期涵养的过程,公共图书馆秉持着这一宗旨,让素质教育扎根生长。在混龄阅读活动组织实施的具体阶段,公共图书馆持续推进顶层设计,搭建阅读有效框架,有助于阅读结构化、系统化。首先确定目标,关注不同年龄阶段儿童的特点,以兴趣、特长和综合素质为培养方向,促进其个性化发展,开发潜能;其次选择阅读内容遵循逻辑顺序和心理顺序,而非绝对的生理年龄。逻辑顺序是依据阅读材料的内在联系,培养高阶阅读思维。心理顺序是以适合儿童心理发展特点的方式。两者结合,分类设计(见图1),让儿童做阅读真正的主人。

图1 混龄阅读实施框架

4.1 混龄阅读目标

阅读目标分为共性目标和分层目标,体现层次性和差异性,目标之间良好衔接。共性目标是培养阅读习惯,提升阅读素养,激发阅读兴趣。分层目标则是分龄目标,根据不同年龄的儿童的认知领域、经验范畴和思维特征设置。总的来说,基于儿童不同身心发展的连续性和阶段性阅读目标,应遵循以下原则:

(1)分合性:儿童间的年龄差异决定阅读活动有分有合,既要保证充分的异龄互动,也要有针对性的分层阅读,既要有共同阅读材料和阅读活动,也要体现不同层次目标的递进性,需要辩证地把握递进性和共同性,帮助儿童朝着最近发展区迈进。

(2)交替性:儿童神经系统发育不完善、易疲劳等特点决定了阅读过程需动静结合、劳逸结合。具体形式可以是脑力与体力活动的结合或是室内阅读活动和室外阅读活动的结合等,以帮助儿童形成一种适宜而稳定的节律。

4.2 混龄阅读活动

美国教育家布鲁姆认为,学习的最大动力是对所学材料的兴趣。混龄阅读游戏是重要组织形式,以促进综合素质的提高为宗旨,将德育、智育、体育、美育等有机结合。具体阅读主题内容和活动可分为:

(1)艺术类阅读活动:阅读美术、音乐和各种艺术元素的书籍,开展树叶拼贴画、传统节日体验(包饺子、搓元宵、挂灯笼、放纸鸢)等活动,在同伴交流互助中创设阅读氛围,增强语言表达和动手能力,使得互助关爱成为一种习惯。

(2)科学类阅读活动:阅读生物、物理等书籍,展开对未知的事物和现象的探究,开展培育植物、饲养动物、参观科学昆虫博物馆等丰富知识和概念的阅读活动。

(3)语言类阅读活动:通过模仿、讨论,主动运用且发展听说读写的能力,开展大手牵小手共同阅读一本书、手拉手讲故事等活动,促进大小孩子间互动学习。

(4)社会类阅读活动:涉及自身和社会的关系,人际交往和自我价值等,通过义务小馆员、导读员、集体生日制作祝福贺卡等活动,培养健康积极的社会态度和情感,感受集体温暖。

(5)生活类阅读活动:通过对体育活动、安全教育等书籍阅读,开展消防演练、运动比赛等活动,提高生活技能水平,关心保护自己,养成良好的生活习惯。

4.3 混龄阅读组织形式

在具体实施的过程中,混龄阅读应鼓励和允许儿童合作阅读、同伴辅导和游戏互动,可以用灵活的分组方式,充分考虑以下原则:一是促进每个儿童最大程度的发展;二是将能力强的儿童和能力弱的儿童搭配在一起,以“大带小”的形式;三是各年龄层次儿童相处和谐、互不排斥[16]。在阅读中开启畅读模式,打破原有集体阅读的束缚,《阅读的力量》一书的作者斯蒂芬?克拉生教授证明了自由阅读的重要性,自由阅读是无压力阅读,为了兴趣而阅读,在张弛有度的引导中,给予他们自主阅读的精神空间。

(1)结伴式自主阅读:给予儿童自主选择的机会,儿童根据自身兴趣和爱好,确立结伴阅读对象,与同伴互动学习中,观察模仿年长儿童的阅读过程,在隐性的混龄互动中得到学习经验。

(2)小组合作阅读:小组依据活动内容,或按年龄分组,或按能力分组,或按兴趣分组。阅读小组可以是混龄小组,也可以是同龄小组。在活动中,通过讨论、交互合作开展活动,年幼儿童提出问题,年长儿童解决问题,共同分享经验。

5 公共图书馆混龄阅读实施策略

公共图书馆实施混龄阅读模式,强调儿童的发展需要,坚持发展适宜性和整体发展观,一方面从内部着手,改变阅读格局和样态,增加趣味性和知识性;另一方面主动走出去,形成区域广覆盖,汇聚能量,协同发展。

5.1 打造图书馆阅读之家

混龄教育的基本理念之一,是营造类似一个温馨的家庭氛围,在这样一个家庭中,有不同年龄的孩子,他们像兄弟姐妹般的生活在一起,一起游戏、一起学习[17]。蒙台梭利曾提出“有准备的环境”教育观点,有准备的环境能够促使儿童按照自己的节奏、需要、特点去行动,这对儿童之间存在较大发展阶段和差距的混龄阅读来说尤为重要。公共图书馆打造儿童阅读之家,一切以孩子为中心,在一个更贴近于现实生活和自然的环境里,由专业馆员有计划和步骤地引导,守护儿童精神胚胎,发展内在自我,找到阅读能力的最佳生长点。

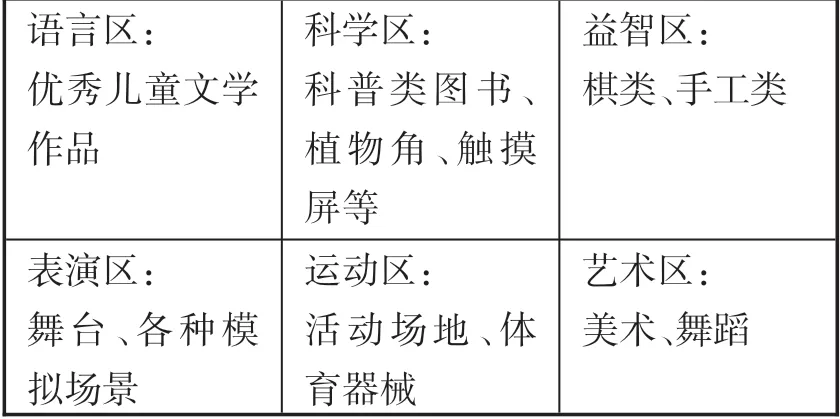

阅读之家“有准备的环境”包括开放的物理环境和宽松的心理环境。在物理环境创设上应支持异龄互动,体现启发性、层次性、合作性、便捷性,在空间设计和细节上使得混龄阅读顺利进行,儿童随时可读,随处可学。如儿童阅览室的桌椅尺寸可以根据不同年龄儿童身高调整,便于不同身高儿童的使用,设置儿童专用厕所等。并将阅览室分割成若干不同的阅读活动空间,全面均衡发展(见图2)。

图2 混龄阅读空间分布

5.2 设置特色智慧阅读空间

新型的智慧少儿阅览室可以借助第五代通讯技术、VR等先进技术实现新阅读,为读者构建沉浸式阅读空间,更具体验性、趣味性和知识性。例如,新建成的苏州博物馆西馆设置了探索体验馆,总面积4501m2,分为“我的姑苏城”“金色童年”“艺术作坊”“好奇柜”和“自然探索”5个展项,采用声光电多媒体结合的展示方式,把时令风物、民俗、园林、书画等苏州特色元素展现出来,每个年龄阶段的孩子都可以找到适合自己的玩法。年龄较大的孩子通过模拟考古项目掌握考古知识;年龄较小的聆听苏州童谣和民间传说,体验饮食文化和岁时节令的民俗等,打造国内首家“博物馆学校”,吸引了众多儿童前往[18]。英国某小学的操场中放置由废弃的双层巴士改造而成的“故事巴士”,该“故事巴士”是学生们午休期间的阅读场所,可容纳15人,“故事巴士”成为了同年级的孩子和不同年级的孩子“配对阅读”的读书场[8]。

5.3 形成支架型阅读样态

“支架”是建筑业中用语,也叫“脚手架”或“鹰架”,根据维果茨基的“最近发展区”理论,差异正是最近发展区的外显。在混龄儿童的阅读活动中,馆员善于发现和利用这种差异性,根据儿童现有的发展水平搭建支架,围绕阅读主题,通过创设问题情境,启发式提问、开放式讨论对阅读支持,设计有挑战性和层次性的阅读活动和任务,如设计问题有深有浅、提供阅读材料有难有易等。在“最近发展区”内提供支架,促进“现有水平”向“潜在发展水平”转化。同时馆员从不同角度搭建认知支架和情感支架,引导儿童积极参与阅读过程,不断展开思维活动,潜能得以开发、个性得到发展;并对儿童之间的偏见及时纠正干预,强化对同伴群体的正向引导,促进不同发展水平的儿童借助同伴群体而获得充分发展。在阅读指导中要把握好“为”与“不为”的分寸,馆员适宜性退位,发挥儿童主观能动性,充分运用“儿童教育儿童”的方法,如同龄促进、异龄促进、角色换位等。

5.4 构建协同发展共同体

公共图书馆以多维度、立体化的活动形式,以儿童身心健康的成长、核心素养的培养为价值导向,以公共图书馆混龄阅读活动为横轴,以混龄儿童所处时空为纵轴,建立线上线下阅读推广项目,形成区域活动广覆盖,紧紧抓住“资源共享”和“协同发展”两条主线,成为混龄阅读的推动者和促进者。

首先与教育部门和学校形成紧密合作。如,南京博物院在江苏率先开展博物馆的“种子教师”培训,归纳出“成语故事和语文学科的结合”相关专题,用展览中的知识对中小学教师进行培训,形成课程单,学校教师利用这些教学资源,通过主题活动传授给学生,该课程还被纳入教育局教师发展中心的常态化培训课程,南京许多中小学都开设了成体系的博物馆课程,将知识体系结构化[18]。

其次开展家庭社区辅助阅读。三孩政策以来,家庭结构发生改变,以家庭为核心,以社区为半径,开展家庭成员的阅读,可以是亲子阅读或是兄弟姐妹的合作阅读。通过追踪观察、记录、调整,直到家庭组合能够真正促进每个成员的发展。为保障亲子阅读有效开展,图书馆应建立线上阅读互动平台,开发阅读推广项目,开展阅读培训与指导,为家庭阅读提供动力。一方面,利用线上教育平台的打卡功能,开展阅读打卡、选评阅读之星等活动,提高家庭阅读的积极性;另一方面,通过开展云端的亲子故事表演大赛、故事创作大赛等丰富的线上阅读活动,提高家庭阅读的趣味性。

6 结语

蒙台梭利说:“教育就是激发生命,充实生命,协助孩子用自己的力量生存下去,并帮助他们发展这种精神。”双减的最终指向是培养全面发展的人,这也是教育的宗旨和使命。混龄阅读模式较于传统阅读模式更体现了阅读的生态性和多元化,激发阅读的内在动力,有效促进儿童社会化素养的形成。公共图书馆要顺应形势,追随图书馆学科发展前沿,探索实践科学的服务模式,不断推动图书馆事业高质量发展。