家庭农场信用评价研究——基于6个省份或金融机构的实践案例总结

陈秀凤 郭冬泉 杨紫凡 李永红

一、研究背景

2008年党的十七届三中全会决定中明确提出“有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。”时隔5年,2013年中央一号文件指出,要扶持发展专业大户、家庭农场和农民专业合作组织等经营主体,并鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。之后,家庭农场得到快速发展,数量增长明显。根据农业农村部2021年6月发布的数据,截至2020年,全国家庭农场名录系统填报数量超过300万个,创建县级及以上示范家庭农场数量达11.7万个。农业农村部跟踪监测显示:家庭农场年平均纯收入远高于普通农户,是新型农业经营主体的重要力量,家庭农场生产经营是现代农业的主要经营方式。

不过,家庭农场仍存在发展质量不高、带动能力不强的问题,还面临政策体系不健全、管理制度不规范、服务体系不完善等问题。为此,2020年1月,中央农办、农业农村部等11部门和单位联合印发《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》,在建立健全金融和保险服务政策体系方面,意见要求开展家庭农场信用等级评价工作,鼓励金融机构对资信良好、资金周转量大的家庭农场发放信用贷款。2021年5月18日,中国人民银行、中央农办、农业农村部、财政部、银保监会和证监会联合印发《关于金融支持新型农业经营主体发展的意见》,要求对家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体加快推动农村信用体系建设,并提出多渠道整合新型农业经营主体信用信息,用3年时间基本建成比较完善的新型农业经营主体信用体系。如何建立与家庭农场特征相适应的信用评价体系是金融机构迫切需要研究的课题。本文通过对我国中东西部五省和邮政储蓄银行对新型农业经营主体的信用评级文件和打分表研究,总结家庭农场信用评级一般模型,供各级金融机构和相关管理部门参考。

二、相关文献回顾

家庭农场不同于一般工商企业市场经营主体,黄仕伟、王钰(2014)归纳了现阶段中国特色家庭农场的特征有五:农户家庭为主体,生产经营规模适度,生产活动集约化,生产经营商品化,农业收入可提供“体面的收入”。也有学者总结为三个特征:一是以农户为生产经营主体,二是以经营方式是适度规模,三是以生产目标为利润最大化(王春来,2014)。在实际工作中,陈培磊、郭沛(2020)的研究显示,我国各地区对家庭农场的认定标准主要包括以土地面积为衡量指标的经营规模、土地流转年限和劳动力来源及数量等方面做出要求。

家庭农场的固有特征决定了其独特的信用风险。郭伊楠等(2014)认为,家庭农场经营面临自然风险、市场风险和社会风险。倪旭(2018)指出,信用风险来自非自愿性信用风险形成的内源性影响因素和非自愿性信用风险形成的外源性影响因素两个方面,前者包括生产风险、经营风险和投资风险,后者包括市场风险、自然灾害风险和政策风险。对授信银行而言,评估新型农业经营主体的经营状况、还款能力、资金用途及事后履约状况是对融资增信项目各环节风险防范体系的加强(申云、李京蓉、吴平,2019)。新型农业经营主体信用体系构建,特别是科学的信用评价,能够有效降低交易人的契约成本、信息成本和控制成本(王建华,2017),而滞后的信用评级和征信工作制约了包括家庭农场在内的新型经营主体信贷可得性(董明,2021)。

一些学者基于各自研究构建了针对新型农业经营主体信用评价体系(方焕、孟枫平,2015;倪旭,2019)。朱明(2016)的研究表明,涉农信用评级评价指标缺乏科学性、适用性;指标注重理论,忽略可操作性;专业风险控制人员缺乏阻碍了家庭农场信用评级体系建设。王英姿、马军伟(2021)进一步指出,农业领域存在信用信息基础设施建设薄弱以及信用评价体系缺乏实施细则等问题,未来仍有优化空间。

前人的研究基于评价理论和新型农业经营主体信用评级特点展开,本研究从6个省份或机构对家庭农场或新型农业经营主体的信用评级实践视角,分析不同地区信用评级体系的指标构成、定义以及权重的选择,以丰富本领域研究。

三、家庭农场信用评级案例研究与分析

信用评级是以结果为导向的信用评价。家庭农场信用评价,可由商业银行、农村信用社、农业融资担保公司等涉农金融机构、第三方信用评级机构或政府相关部门组织实施,是就家庭农场对其所负债务偿还风险的综合评价(倪旭,2018)。实践中,信用评级由信用评级表开发与构建、信用评级数据采集、信用评级及结果运用等活动组成。本研究主要定位为信用评级表开发与构建活动,这一过程体现了一般信用评价理论与家庭农场特征的有机结合,决定着信用评级结果的科学性和结果运用的有效性,是最为关键的一环。

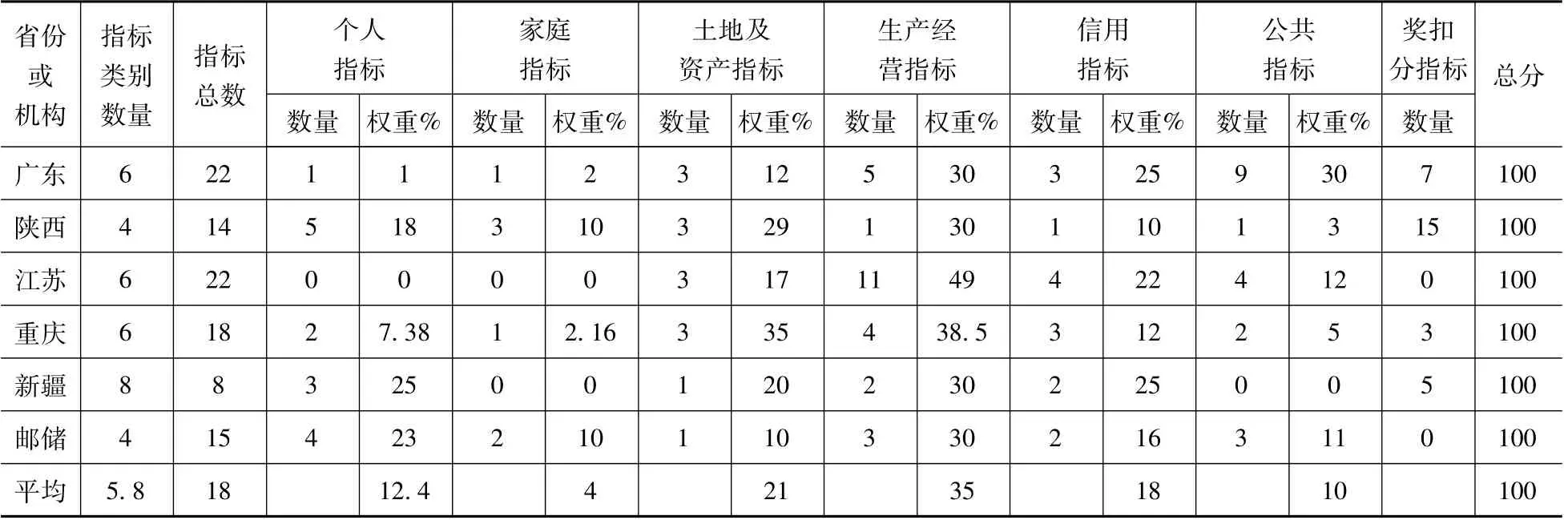

本文收集了东中西部5个省份的县市和邮政储蓄银行发布的新型农业经营主体信用评级办法或工作方案,将其作为原始案例研究资料,着重对信用评级的指标设计、指标类别、指标定义以及权重选择进行对比研究。6份案例资料均开发并使用新型农业经营主体信用评价表作为收集信息和评价信息载体,且对评价表所列指标进行了分类整理,得到表1情况。

(一)评级指标类别分析

Loree J W,Bashforth G(1992)构建了家庭农场决策模型,指出家庭农场会持续考虑同时解决生意和家庭生计问题。这就意味着通常适用于一般企业或个人的信用评价模型,可能不能完全照搬到家庭农场信用评价中。比如应用最为广泛的5C要素分析法进行信用评级时,需要评价借款人资产抵押(Collateral)、资本(Capital)、经营能力(Capacity)、品德(Character)、经济环境(Condition)5个方面,显然,该模型未包含家庭要素。而且一般借款人的经济环境(Condition)与家庭农场所处环境也有所不同,如农场家庭或农场主所在村或乡镇的口碑或荣誉对信用评级至关重要。

通过对表1信用评级实践的数据统计研究发现,不同省份或机构均在指标类别的设计中体现了农场的主要资产要素、农场经营要素、农场主和家庭成员信用要素;有5个评价主体设置了农场主个人要素和公共指标要素类指标,而农场家庭要素类指标在4个评价主体中有所体现。另外,有的省份还设置了奖励指标和红线指标(或扣分指标),但分值计算设在基础分100分之外。

(二)评级指标构成分析

按照一般评价模型,指标类别确定后,模型还需要设置各类别具体指标,不同类别可能包含不同数量的评价指标。表1显示,6个评价主体使用的评价模型平均设置了5.8个大类、18个具体指标。

表1 不同省份或机构新型农业经营主体信用评价指标分析

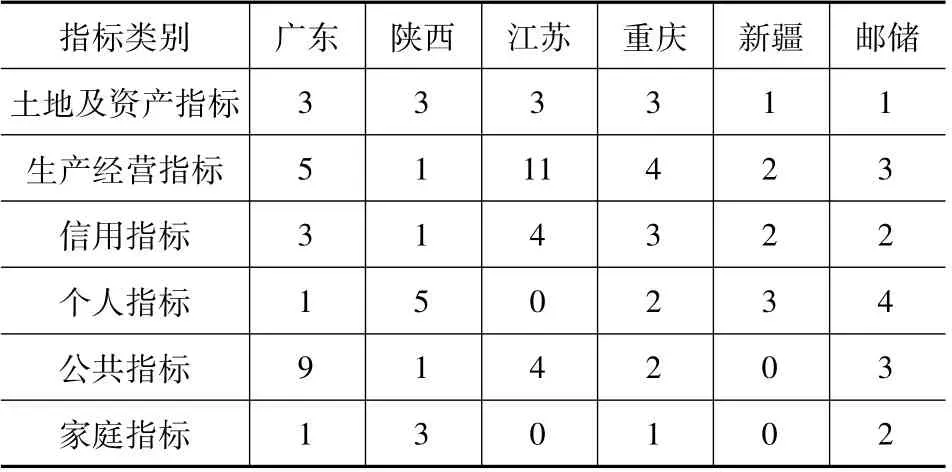

从表2中可知,6个评价主体对不同类别设置了不同数量指标,具体来看,大多数评价主体为土地及资产大类设置了3个具体指标,房屋价值、车辆价值、生产设备价值、土地权证或流转合同是该类别下最常使用的评价指标。生产经营类指标数量最多,有的评价主体将其做了非常详细的再分类设置,包括产业、行业、市场类指标,经营制度类指标,经营效果类指标,甚至生产经营产品“三品一标”建设类指标。其中,经营效果类指标是各个评价主体共同关注的最重要指标,该指标是还款能力的重要体现。信用指标则重点关注家庭农场主的银行征信、是否为其他经营主体或个人担保、是否有银行不良贷款记录等。以上三类指标被所有评价主体所选用,是家庭农场信用评级不可或缺的要素。另外三类指标为大多数评价主体所选用,其中:个人指标指的是家庭农场主的基本信息和人品指标,年龄、文化程度、婚姻、健康状况、是否拥有新型农民证书(或其他资格证书)是评价主体最关注的个人基本信息,品质或人品、甚至家庭责任感、个人生活习惯都可能被设为人品类评价指标。公共指标则会包含社会信誉、邻里关系、社会公共义务履行情况、是否“五好家庭”等。家庭指标侧重在家庭成员数、家庭劳动力数、家庭成员素质或技能、家庭须抚养人口数等,体现家庭农场的“生计”所在。

表2 6 个评价主体不同类别指标设置数量

(三)评级指标定义分析

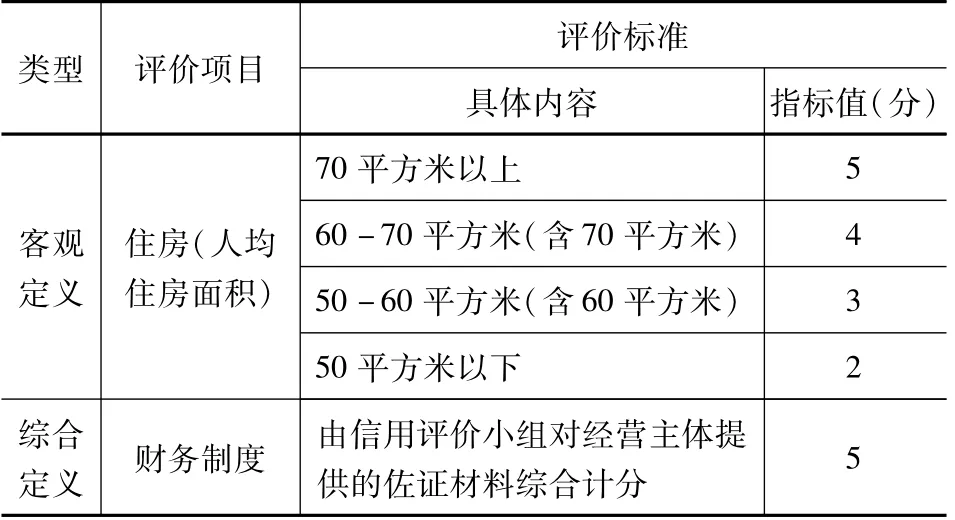

信用评级模型设定的各个具体指标必须有明确的定义,才能在面对具体被评价新型农业经营主体时获得一个确定的数值。指标定义包括指标具体含义、指标如何度量、指标具体单位等规定。总体来说,6个评价主体对指标采用了两种定义类型。一是客观定义,指标定义下设指标具体内容分类及与分类相对应的标准(如表3所示)。比如在土地及资产指标下设置“住房”作为具体指标之一,对住房的定义是“人均住房面积”,具体分为四类“70平方米以上”、“60-70平方米(含70平方米)”、“50-60平方米(含60平方米)”、“50平方米以下”,对应的标准评价值是5分、4分、3分和2分,本项目最高为5分。二是综合定义,指标定义中规定被评价主体须提供的相关佐证资料,由评价主体或了解实际情况的公共部门(如乡镇或村委会、各级农业农村管理部门等)根据材料进行判断,并在该项目总分值的约束下进行打分。第一种类型的指标定义相对比较客观,其科学性在于指标具体内容的分类是否合理、分类相对应标准是否适当。第二种类型的指标定义则较为主观,被评价主体的得分情况取决于本身提供资料的全面性和完整性,也取决于评价主体的专业性。

表3 指标定义类别

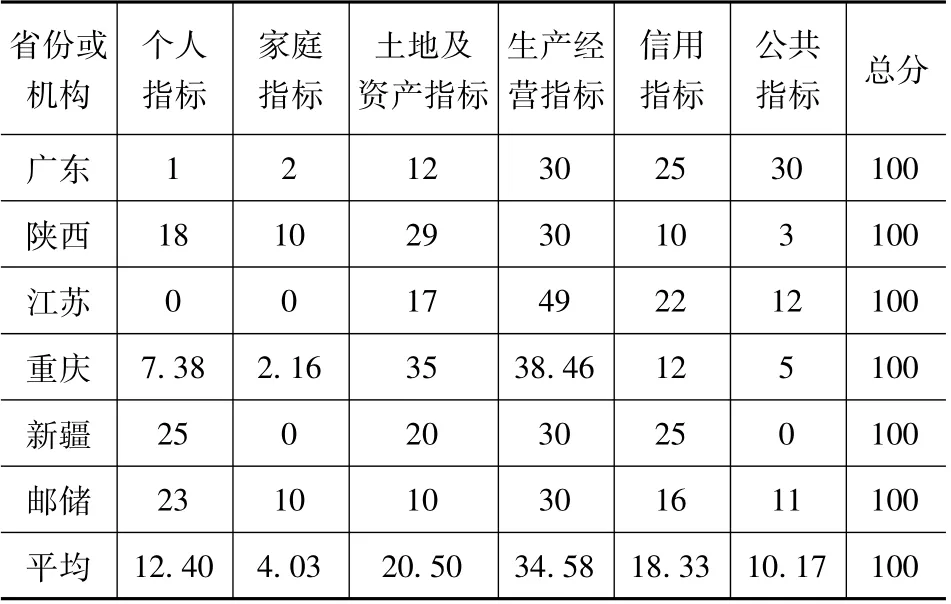

(四)评级指标重要性程度分析

评价主体对具体评级指标设置了不同的分值,赋予了不同的权重,区分了不同指标的重要程度。表4显示,所有的案例评价主体为生产经营类指标设置了最高的分数,平均34.58,在百分制下占比超过了1/3,说明这一代表被评价主体还款能力的指标受到普遍重视。土地及资产类指标和信用指标在分数设置方面分列第二和第三位。以上三类指标平均占比约为73.4%,是信用评级的主要影响因素。

表4 案例评价主体评级指标分值权重表 单位:分

从分值权重来看,个人类指标、公共类指标和家庭类指标占比较小,重要性程度较低,尤其是家庭类指标在新型农业经营主体信用评价中体现的重要性最低。但个人指标和公共指标在不同地区反映了较大的重要性差别,比如广东将公共指标分值设为30分,而新疆则未设置该类指标。

四、家庭农场信用评级模型构建

(一)准则层设置

倪旭、张峭(2019)指出,对新型农业经营主体的信用评价应遵循全面性、系统性、综合性原则,综合性原则下考虑动态变化、地区差异和代表性指标。学者对一般信用评价还强调了可操作性、可度量性或可行性原则(黄强等,2019;彭张林等,2017)。家庭农场信用评级准则层既要设置家庭、个人类准则,也要设置生产经营类准则;既要设置已拥有资产、财产类存量准则,也要设置经营效果类流量准则;既要设置经营主体类准则,也要设置社会环境类准则。

6个不同省份及金融机构评价主体的案例实践表明,家庭农场信用评级模型准则层设计一般包括:家庭信息、家庭农场负责人信息、生产经营信息、土地财产信息、信用信息、社会公共信息6个方面。其中家庭信息、家庭农场负责人信息可通过基本信息项进行收集,相关证照作为佐证材料。生产经营信息主要应通过财务报告获取,重要的合同、生产经营制度、农业项目等作为财务报告的佐证材料。土地财产信息以权证、合同材料为准,信用信息依金融机构记录结果确定,社会公共信息需提供村、乡镇及其他相关部门证明材料。

(二)指标设置

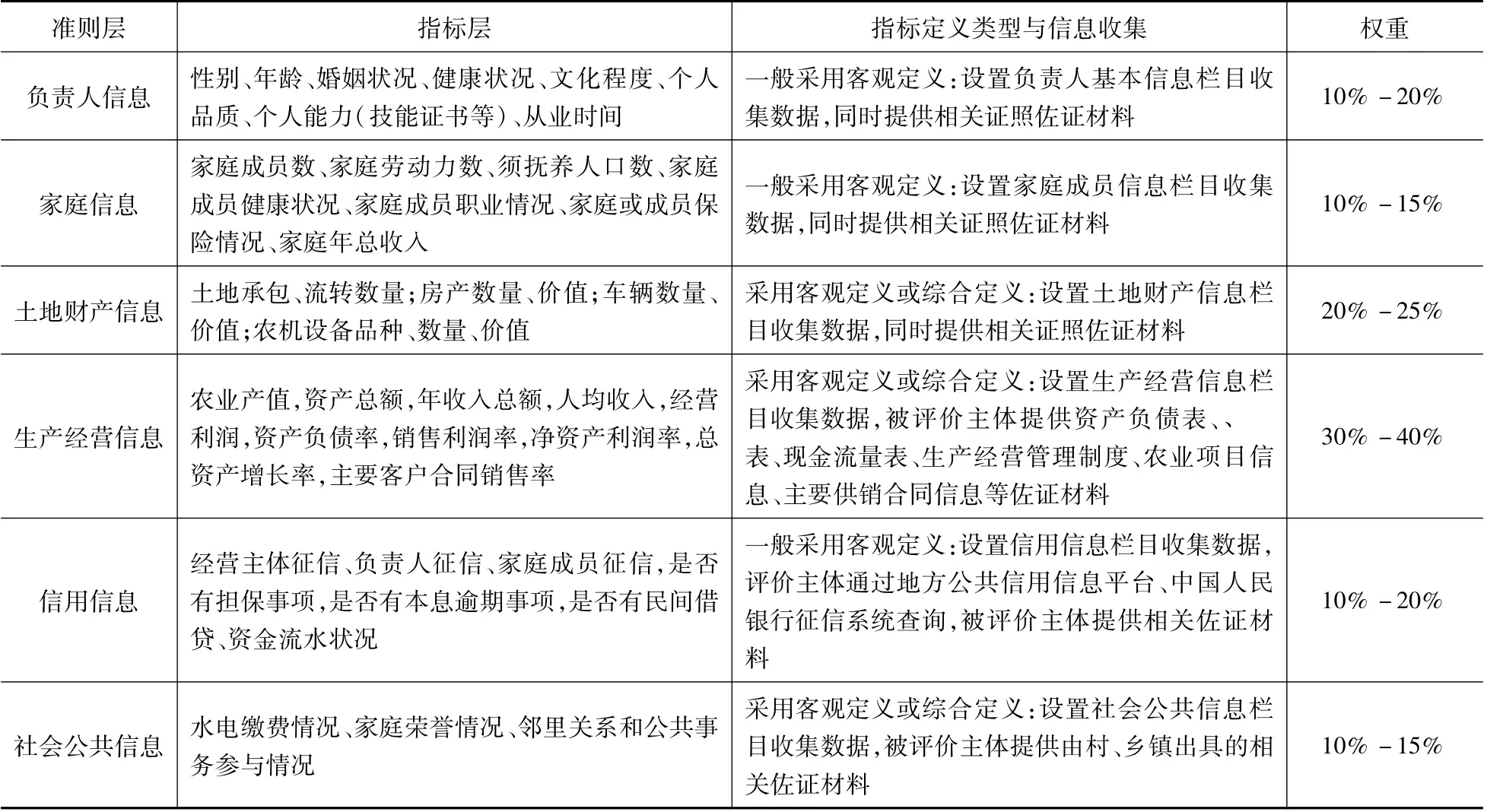

在6个准则层下设置指标,对各指标进行定义、区分指标定义类型,以及规定指标信息收集获取渠道和佐证材料(如表5所示),是信用评价模型设计的主要工作内容,对评级结果产生关键影响。评价指标需要获得确切的指标值,指标值可能为“是”或“否”的类别变量值,也可能是“高中低”的顺序变量值,更多的则是数值型变量值。指标值的获得可以客观定义,也可以由评价主体综合定义。不管何种定义,信息收集渠道和佐证材料都应做出明确规定,以保证指标值的真实、客观。

表5 指标层设置内容

(三)权重设置

权重设置可以反映准则层指标类别和指标层内个体指标的相对重要性。家庭农场信用评价目标归根结底是支持农业生产经营发展,其生产经营准则层所包含的指标是重要性最高的,此类指标是还款能力的重要体现;信用评价结果应反映金融风险情况,那么土地财产信息往往反映被评价主体的抵押物信息,从风险规避视角,对评价主体的重要性可定位在20%-30%;家庭农场负责人信息、社会公共信息是判断被评价主体还款意愿的重要依据,家庭信息对还款能力和还款意愿均有一定影响,信用信息则是被评价主体历史信用的判断依据,四个准则类别重要性程度总体应为40%-50%。

五、研究结论与建议

通过对6个不同评价主体对家庭农场信用评价实践的研究,本文得到如下结论。

第一,家庭农场信用评价模型设计和应用基于一般主体信用评价理论,同时必须与家庭农场经营特征有机结合。

第二,家庭农场信用评级模型准则层设计一般包括与家庭密切相关的指标类别:家庭信息、家庭农场负责人信息;也包括家庭经营类指标:生产经营信息、土地财产信息;还包括社会表现类指标:信用信息、社会公共信息等。

第三,家庭农场信用评价模型指标层包含的指标个数以及指标权重反映评价主体对还款能力、风险控制和还款意愿的判断和重视程度,指标值的获取通过客观评价和综合评价两种方式完成。

基于以上结论,对评价主体的建议有两点:一是科学设计评估模型,具体来讲,准则层要全面、指标层要准确、权重设计要适当;二是充分考虑家庭农场的家庭特征,家庭特征可从客观基本信息得到体现,也可以从社会表现类指标得到反馈。