经胫骨隧道前交叉韧带双束八股解剖重建的临床研究

陆 叶, 蒋仕林, 袁 锋

(上海交通大学附属第六人民医院运动医学科,上海 200233)

前交叉韧带是人体一种重要的膝关节稳定结构,可防止胫骨前移位,维持膝关节的旋转稳定性,一旦撕裂损伤,会对膝关节的前向稳定性造成重要影响。从而会造成膝关节半月板甚至软骨的进一步损伤。前交叉韧带损伤目前公认的处理措施是早期行前交叉韧带重建手术,从而再次恢复膝关节的稳定性。而关节镜下取腘绳肌肌腱(hamstring tendon, HT)(半腱肌和股薄肌肌腱)重建前交叉韧带,目前已成为主流方法之一。前交叉韧带重建,目前主流方法有单束重建和双束重建,上海交通大学附属第六人民医院是国内最早的从事前交叉韧带双束重建的医院之一,也是目前国内前交叉韧带双束重建最多的医院之一。目前上海市第六人民医院临港院区每年前交叉韧带重建约1 000例左右,绝大部分都是进行经胫骨隧道双束八股解剖重建。2018年12月至2020年1月,选取前交叉韧带重建中103例患者,进行临床随访,效果非常满意,报告如下。

1 资料与方法

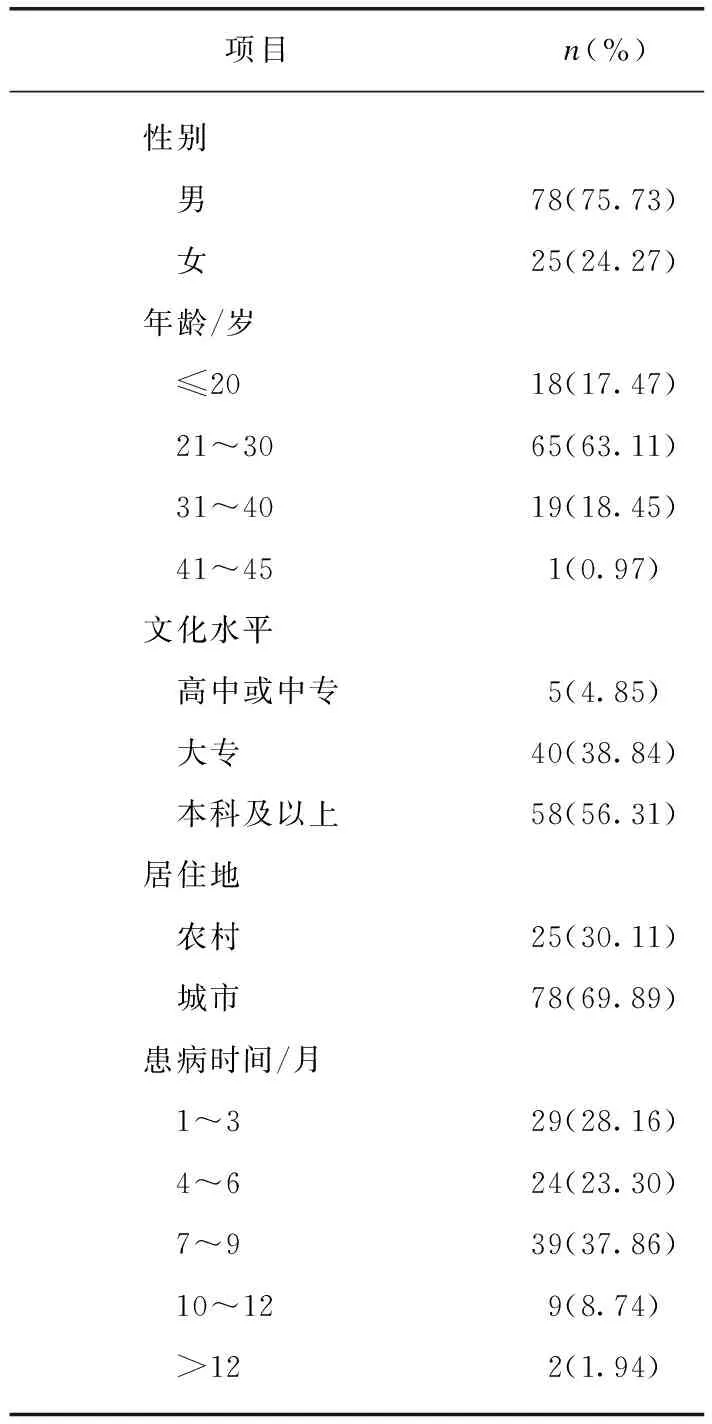

1.1 一般资料

选取2018年12月—2020年1月上海市交通大学附属第六人民医院临港院区运动医学科就诊的前交叉韧带重建患者103例。其中男性患者78例,女性患者25例,年龄18~45岁,平均(26.8±5.86)岁,左侧47例,右侧56例,前交叉韧带损伤病程1~15个月,平均(6.2±3.08)个月,所有患者均在关节镜下行经胫骨隧道前交叉韧带双束八股解剖重建。术前每位患者都行磁共振检查,显示前交叉韧带完全撕裂,典型病例见图1,无多发韧带断裂。关节镜下探查证实所有前交叉韧带均完全撕裂。病例纳入标准: (1) 年龄18~45岁,骨骺已闭合;(2) MRI显示ACL完全断裂;(3) 术中查体轴移试验阳性,关节镜下证实ACL完全断裂;(4) 膝关节疼痛、不稳,有运动需求或影响正常生活。排除标准: (1) 年龄<18岁,>45岁,(2) 膝关节多发韧带损伤;(3) 既往患侧膝关节手术史;(4) 术中发现发现前交叉韧仅一束断裂,重建单束者;(5) 术中肌腱取除HT外,还取其他肌腱者。本研究获本单位伦理委员会批准(伦理编号: DY-KY-2019006),所有患者均知情同意并签署知情同意书。

图1 右膝术前MRI图像显示前交叉韧带断裂Fig.1 A: Preoperative MRI image of the right knee showing rupture of the anterior cruciate ligamentA: 右膝术前MRI白色箭头显示前交叉韧带信号紊乱,连续性中断,提示ACL完全中断,五角星标识显示关节腔内大量积液,提示急性损伤;B: 蓝色箭头显示后交叉韧带弯曲角度异常,是前交叉韧带断裂间接征象

1.2 手术方法

1.2.1 关节镜探查 全身麻醉或蛛网膜下腔阻滞麻醉,麻醉满意后,取仰卧位,大腿最近段绑上止血带,大腿外侧远近端各放置挡板,使膝关节屈曲时保持中立,膝关节操作时可协助维持内翻位。小腿中段下方放置一沙袋,要求膝关节屈膝90°时,踝关节背伸足正好踩于沙袋上。常规消毒铺巾。驱血后上止血带,屈膝90度下依次建立高位的膝关节镜前外、前内入路,置入关节镜器械,系统检查髌上囊,内、外侧沟、髌股关节、髁间窝的交叉韧带、内外侧半月板等。

表1 研究对象一般资料Tab.1 General information of the study subjects

1.2.2 取腱及编织 屈膝90°,患肢外侧依靠挡板,缩窄点至胫骨前棘连线中点向下切取约3~4 cm纵形切口,找寻半腱肌及股薄肌肌腱后将两者从胫骨附着部向胫骨前棘方向连带骨膜附着部分一同撕下,以确保长度。取下肌腱后,半腱肌和股薄肌分别折叠成四股。半腱肌股骨端一般在25 mm处、股薄肌股骨端在20 mm处用可吸收缝线缝扎作为标志,典型病例见图2。

图2 编织切取的腘绳肌腱成双束八股后外观Fig.2 Appearance of braiding the cut hamstring tendon into double bundles and eight strands

1.2.3 镜下操作及建立骨隧道 关节镜下彻底检查后,发现病变相应处理,如滑膜清理、半月板损伤成形或修补、前交叉韧带残端清理保残,髁间凹成形等。因为肌腱移植物总体占位较大,采用八股HT重建,可能会有患者发生髁间凹外侧壁撞击,一般需要提前成形,髁间凹外侧壁在外侧髁间棘顶点外侧旁开5 mm为标准用磨钻成形。

建立前内侧和后外侧胫骨隧道时,采用3 mm偏心距指向孔部胫骨隧道定位器,前内隧道与矢状面成5°~15°,与胫骨纵轴成45°~55°,后外隧道与矢状面成45°,与胫骨纵轴成30°~45°。

建立股骨隧道的次序是先建立PL束股骨隧道,后建立AM束股骨隧道。PL束股骨隧道内口的定位为外侧壁最低点正前侧5 mm,PL束股骨隧道内口的定位为外侧壁最低点与髁间凹后缘最高点连线的中点,分别用等离子电刀烧灼标记,钻入导针及股骨钻头建立股骨隧道。

1.2.4 移植物的植入和固定 通过带线导针桥接,AM束移植物自前内侧胫骨隧道,引入远侧AM束股骨隧道,同样方法拉入PL束移植物,接近伸膝位,确认无髁间凹撞击,于股骨端完成翻袢操作后,钢板贴附于股骨隧道外口,完成近段固定(先AM束再PL束)。

然后进行胫骨端固定,拉紧移植腱的尾端编织缝线,反复屈伸膝关节数次。接近伸膝位,将2束移植物拉紧,于前内侧胫骨隧道内移植物后方放入挤压螺钉导针,再置入可吸收挤压螺钉。将2束移植物的尾端编制缝线分别穿入外排钉,于前内侧胫骨隧道外口下方1 cm处分别建立外排钉孔洞并丝攻,最后用外排钉双重加强固定尾端编制缝线,典型病例见图3~5。最后伤口冲洗,放置引流,关闭切口。患肢棉纸弹力绷带加压包扎。

图3 关节镜下前交叉韧带双束八股重建外观Fig.3 Arthroscopic appearance of double-bundle ACL reconstruction with eight strands箭头A所指前内侧束(AM),箭头P所指后外侧束(PL)

图5 ACL双束八股重建术后CT图像Fig.5 CT images double-bundle ACL reconstruction with eight strandsA: 白色箭头所指胫骨端隧道外跨皮质外排钉无线结技术钻孔位置;B: 黑色箭头所指经胫骨隧道股骨外髁钻孔位置

1.3 术后处理

术后膝关节支具固定保护固定,根据耐受性,患者部分至完全负重,术后第1天开始股四头肌等长收缩,直腿抬高试验等肌肉力量训练,术后2周髌骨推动训练,单纯前交叉韧带重建,术后即刻开始关节活动度,伴有半月板损伤者4周限制90°内,6周达120°。术后2个月内休息时将患膝支具固定在伸直位,防止伸直受限,负重时用支具将患膝固定在0°位,防止膝关节过伸损伤。术后3个月拆除支具,开始跑步和其他灵活性训练。术后6个月进行对抗性训练。

1.4 疗效观察指标

随访由1名非手术医师对患膝关节功能进行术前、不少于12个月的随访,内容包括Lysholm评分、国际膝关节评分委员会(International Knee Docume-ntation Committee Subjective Knee Form, IKDC)膝关节评分、Tegner膝关节评分标准和膝关节自我效能量表(K-SES),以及单腿跳跃功能检查。

1.5 统计学处理

采用SPSS 25.0软件进行数据录入和分析。根据数据的分布情况采用均数、标准差进行一般描述;手术前后评分采用成对样本t检验进行手术前后Lysholm评分、IKDC评分、Tegner膝关节评分标准、K-SES量表比较,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料

2018年12月至2020年1月的103例ACL断裂患者资料,其中男性78例,女性25例,年龄18~45岁,平均(26.8±5.86)岁;左侧47例,右侧56例,在关节镜下经胫骨隧道双束八股ACL重建,患者手术时间为50~90 min,平均(60.2±8.49) min。住院时间4~8 d,平均(5.2±0.81) d。所有患者获12~42个月随访,平均(24.5±8.18)个月。

2.2 并发症

1例患者术后3周门诊复查发现伤口渗液,考虑脂肪液化,予充分引流换药后愈合。1例患者出现关节严重粘连,ROM 0~60°,术后6个月行关节镜下松解术,术后积极康复,接近正常膝关节活动度。

2.3 活动度随访

9例患者术后6周复查膝关节屈膝活动度小于90°,行门诊手法松解,其中5例患者手法松解失败,改静脉麻醉下行手法松解成功。1例患者出现严重关节粘连,术后6个月行关节镜下松解术,术后关节活动度恢复,接近正常。3例患者有5°伸直受限,5例患者有5°过伸欠缺,其他患者伸膝活动无异常。

2.4 稳定性随访

末次随访,103例患者前抽屉试验阴性,轴移试验阴性。98例(95.1%)Lachman试验阴性,5例(4.9%)Lachman试验1°阳性。

2.5 单腿跳跃功能检查

末次随访,99例(96.1%)患者单腿跳跃功能正常,4例(3.9%)患者接近正常。

2.6 膝关节整体功能情况

手术前,末次随访评分比较,Lysholm评分、IKDC评分、Tegner评分、膝关节自我效能量表K-SES量表2组比较差异均有统计学意义(P<0.001),见表2,典型病例见图6。

表2 术前、术后末次随访Lysholm评分、IKDC评分、Tegner评分和K-SES量表比较Tab.2 Comparison of preoperative and postoperative Lysholm score, IKDC score, Tegner score and K-SES scale

图6 术后24个月右膝关节屈伸关节功能(右膝ROM5-0-150°)Fig.6 Right knee joint function at 24 months after operation(ROM5-0-150°)A: 完全下蹲动作;B: 完全下跪动作;C: 右膝关节过伸5°

3 讨 论

前交叉韧带在对膝关节稳定,限制胫骨前移、膝关节过伸、内外翻、内外旋等方面起非常重要作用。ACL损伤是运动医学最常见的损伤诊断之一[1],可能导致复发性膝关节不稳定、半月板撕裂和关节软骨退化[2]。人们普遍认为ACL由2种不同工作方式的纤维束组成: 前内侧束(anteromedial, AM)和后外侧束(posterolateral, PL)。虽然这两束都为膝关节提供了前向稳定性和旋转稳定性,但提供的稳定性取决于屈膝角度。屈膝60~90°时,ACL的AM束主要起作用,阻止胫骨前移位。相反,当膝关节伸展或接近伸展时,ACL的PL束维持膝关节的前向和旋转稳定性[3-4]。生物力学研究表明,胫骨前向负荷下,PL束在膝关节完全伸直时受力最大,随着屈曲角度增加而降低,AM束在完全伸直位受力低于PL束,随着屈曲角度增加而增加,这也说明PL束的重要性。关节镜单束(single bundle, SB)重建技术是通过创建一个单一的股骨隧道和一个单胫骨隧道[5],这样的技术可能很好恢复前后向ACL损伤后的稳定性,但旋转功能不一定最佳方案。1983年Mott[6]首次描述和复制复杂解剖结构的技术的双束ACL重建,之后也增加了许多技术变体[7-9]。本研究采用解剖双束(double bundle, DB)重建技术,同时恢复AM和PL束,其次在两束定位方面恢复ACL的解剖附着,第三通过移植物的直径选择来恢复移植物对足印区的覆盖,第四,恢复两束的正常张力特性。本研究采用的是经胫骨隧道建立股骨隧道方法,要求前内隧道与矢状面成5°~15°,与胫骨纵轴成45°~55°,后外隧道与矢状面成45°,与胫骨纵轴成30°~45°,同时注意建立胫骨隧道时时刻考虑股骨隧道的定位,需要空间想象和空间定位感,这样才能做到解剖定位,解剖重建,从而更接近正常地恢复前后向和旋转稳定性。Fernandes等[4]认为ACL解剖重建优于非解剖重建。

许多研究报道单束重建和双束重建临床和功能结果无显著性差异[7,10-12],然而这些研究中双束重建的肌腱移植物,如腘绳肌腱仅使用4~5股[10,13-14],在移植物股数、直径方面是不够的。Yasuda等[15]报道采用6股HT重建ACL,患者都获得了双束后正常或接近正常的稳定性。Zhao等[9]报道双数八股四隧道重建ACL技术获得正常或接近正常稳定性。可进一步研究探索这些发现是否是由于双束ACL重建技术还是因为增加每一束的腘绳肌数量。Yasuda等[16]基于KT-2000和轴移试验发现6股HT双束较单束重建明显更好,Zhao等[17]基于KT-1000和临床效果,比较双束八股ACL重建优于双束四股ACL重建,四股双束重建ACL失效率15%,采用八股双束重建失效率<3%,临床效果明显优于四股双束。这可能提示双束重建优势在于初始足够的移植物总股数和初始强度[18]。患者腘绳肌是一定的,选择八股则需要一定手术技巧,取得足够长度的肌腱,在胫骨端附着处采用钝性剥离方法,尽可能长带骨膜条,一般能比锐性剪除长2~4 cm,这样保证半腱肌肌腱长度>24 cm,能编织成4股长于6 cm的重建移植物前内侧束(隧道内至少20 mm),保证股薄肌肌腱长于22 cm,能编织成4股长于5.5 cm的重建移植物前后侧束(隧道内至少18 mm)。可以说双束八股重建,在保证移植物足够股数,足够直径前提下,才能更好恢复力学稳定性。术中如果肌腱过短,不能编织成八股重建,必须采用其他方法增加肌腱的股数,如采取取同侧腓骨长肌腱前侧半来增加肌腱量,本组病例并未涉及。Seppänen等[19]随访至少2年,认为在恢复膝关节松弛度和主观结果方面,双束重建优于单束重建。另一些报道显示双束ACL重建提供了更好的旋转稳定性,如轴移试验、客观IKDC等有差异[17,20-21]。双束ACL重建一般认为存在缺点,技术要求高,操作时间长,若ACL再次破裂的情况下进行手术翻修难度大[22]。然而技术要求高,操作时间长,是相对的,本组病例50~90 min,平均(60.2±8.49) min,并未明显延长手术时间。目前随访并未出现双束八股重建失败,需要翻修病例。

病程长短和重建效果也有关系。Karikis等[23]比较早期(5个月内)和晚期(超过24个月)ACL重建10年长期随访,发现早期ACL重建患者,术中切除半月板量显著减少(20%vs52%),膝关节内侧骨关节炎(OA)发生率显著减少。Miura等[24]利用CT-骨吸收法,发现ACL损伤组胫骨平台后内侧区域软骨下骨密度较对照组显著升高,也提示ACL一旦损伤,尽快重建恢复稳定性,否则增加OA发生率。王健等[25]发现10年以上病程的ACL损伤患者,87.7%发生软骨损伤,97.9%合并半月板损伤。本组病例超过12个月病例较少,呈非正态分布,根据术后随访评分,大致判断随着病程延长,术后功能有下降趋势,分析原因可能是病程延长,膝关节慢性不稳,引起半月板、骨关节软骨副损伤增加引起。后期应更多收集长病程ACL重建患者数据,提高分析准确度。

胫骨端固定方式文献报道有多种选择,最常见的是悬吊固定,如袢钢板、钮扣钢板等。由于悬吊固定需要大量不可吸收线打结固定,一般皮下6~8个大线结固定,因为患者存在个体差异,据前期经验,较大量的不可吸收线裸露,造成部分患者存在线结排异反应,初步统计发生率5%~15%左右,本研究将胫骨隧道外口剩余编织肌腱不可吸收线采用隧道外跨皮质外排锚钉无线结技术固定,外排锚钉,又称为无结锚钉(Knotless Anchor),胫骨骨皮质外允许不留线头的方法显著减少不可吸收线线头外露量,减少线结排异的概率,减少伤口并发症。相比悬吊固定,此方法并未增加额外费用,同样起到双重固定效果,伤口并发症发生率则大大降低,随访仅1例患者(1.07%)术后3周发现伤口渗液,考虑脂肪液化,予充分引流换药后愈合。

手术操作注意事项: (1) 双束八股移植物总体占位较大,存在发生髁间凹外侧壁撞击的可能,手术须早期判断,提前成形,外侧髁间棘顶点为参考,旁开5 mm为标准将髁间凹外侧壁磨钻成形,汽化电刀灼烧,减少髁间凹再狭窄可能;(2) 一般来说,ACL完全断裂患者都有手术指征进行经胫骨隧道前交叉韧带双束八股解剖重建,本组1例骨架偏小患者,髁间凹成形后,行双束重建。若髁间凹成形后容量仍有限,相对双束移植物过小,则采用单束重建技术;(3) 建立胫骨隧道次序是先AM束隧道,后建立PL束隧道,本步骤最关键的是建立AM束胫骨隧道,导针定位时需要时刻考虑隧道延伸方向和预计建立的近侧股骨隧道位置,所以,要保证导针矢状面和胫骨纵轴有相对较大的成角,约45~55°;(4) 建立股骨隧道的次序是先建立远侧(PL束)股骨隧道,后建立近侧(AM束)股骨隧道,这样操作顺序,即股骨AM束隧道建立后直接将较粗的AM束移植物拉入股骨隧道,效率更高,同时避免较粗AM束移植物因阻挡等原因无法拉入隧道可能性;(5) 建立近侧(AM束)股骨隧道时,要参考远侧(PL束)股骨隧道位置,预留2 mm以上宽的隧道壁,比如两束移植物测量直径8 mm,6 mm,相应半径4 mm和3 mm,为保证2隧道壁2 mm以上宽,则两隧道中心点间距9(4+3+2) mm,但通常隧道内口类圆形,可适当再宽1 mm,则两中心点间距11 mm,这样有效保证两隧道互不相通,同时也要充分考虑PCL位置,若预判有PCL撞击可能,可适当微调近侧(AM束)股骨隧道,向近侧调整,避免与PCL撞击;(6) 胫骨端固定,充分伸屈膝关节数次后,于接近伸膝位,拉紧移植物,保持AM束最高张力情况下,一枚挤压螺钉拧入固定两束。当螺钉到达隧道内口时阻力明显增加,用关节镜镜头插入胫骨隧道,移植物尾端与挤压钉尾端平齐,即可判断螺钉置入深度恰当。

本研究尚存在一些不足: (1) 纳入患者受伤至手术的时间有差别,尤其病程长患者纳入量少,降低病程对比统计功效。(2) 纳入样本量相对少,可能会减少统计功效。(3) 随访时间较短,远期疗效不确定。(4) 缺乏对照组,不能直接比较该手术方法和其他治疗方法(如单束重建、非经胫骨隧道建立股骨隧道方法)的效果。今后的研究需要扩大样本量,并进行前瞻性长期对照研究,同时尽量消除可能的影响或进行独立因素的研究。

综上所述,采用关节镜下经胫骨隧道前交叉韧带双束八股解剖重建是治疗前交叉韧带断裂的一种有效方法,自体腘绳肌腱取腱过程安全、简单,通过取腱技巧可取得具有足够的长度,可以作为前交叉韧带重建的一种可靠自体韧带材料。