老年人BMI与高血压发生风险的相关性研究

汪佳璐, 唐墨莲, 周一泉, 陈之琦, 蒋晓敏, 万燕萍, 徐仁应

(上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科,上海 200127)

中国社会老龄化进程迅速且老年人慢性疾病多病共存的现象普遍存在。调查显示,我国60岁及以上居民高血压、糖尿病、高胆固醇血症患病率分别为58.3%,19.4%和10.5%,75.8%的居民患1种及以上的慢性病。慢性疾病负担重,严重影响生活质量[1]。预防和控制慢性疾病的发生发展是推进健康老龄化的重要措施。

超重和肥胖是高血压、糖尿病、心血管疾病等多种慢性病发病的危险因素[2-4],维持合理体质量是老年人防治慢性疾病及健康管理的基础,中国肥胖问题工作组将我国成人体质量指数(body mass index, BMI)正常范围定为18.5~23.9 kg/m2[5],但老年人BMI的适宜范围存在很大争议。研究发现,以老年人为研究对象时,BMI与全因死亡率之间呈“U”形关系,最低点反而是那些BMI处于超重或轻度肥胖(BMI为24.9~30.9 kg/m2)的老年人[6],这一现象被称为“肥胖悖论(obesity paradox)”[7]。依据“肥胖悖论”的相关研究老年人BMI似乎应处于超重和轻度肥胖,但超重和肥胖对老年人慢性疾病、致残率和生活质量的影响不应受到忽视。每4名中国老年人中就有1名存在不同程度的功能障碍,而功能丧失的累计时间达到1 489.1年/10万人[8]。把老年人BMI控制在适宜范围对降低慢性疾病发生和继发的功能障碍至关重要。

高血压是老年人最常见的慢性疾病之一,可导致缺血性心脏病、心力衰竭、卒中等多种心脑血管疾病及慢性肾脏病的风险增加[9-10]。本研究以体检老年人群为研究对象,观察老年人BMI与高血压发生风险之间的关系,从慢病防治的角度,探讨老年人适宜BMI范围。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2014年—2019年上海交通大学医学院附属仁济医院体检中心的老年人体检资料。研究对象入选标准: (1) 年龄≥60周岁;(2) 2014年—2019年体检数据齐全。排除标准: (1) 排除2014年基线自我报告有高血压的老年人;(2) 排除2014年基线收缩压(systolic blood pressure, SBP)≥140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和(或)舒张压(diastolic blood pressure, DBP)≥90 mmHg的老年人。研究方案经上海交通大学医学院附属仁济医院医学伦理委员会通过(仁济伦审KY-2019-112号)。具体筛查过程见图1。

图1 随访人群样本筛查图Fig.1 Sample screening chart of follow-up population

1.2 方法

1.2.1 BMI计算与分组 老年人穿轻便的衣服,不穿鞋,测量体质量和身高。体质量精确至0.1 kg,身高精确至0.5 cm(双佳SK-CK超声波体检机,中国)。计算BMI: BMI=体质量(kg)/身高(m)2。参照WHO亚洲人BMI参考标准,将人群分为5组。偏瘦组(G1组): BMI<18.5 kg/m2;正常组(G2组): BMI为18.5~22.9 kg/m2;偏胖组(G3组): BMI为23.0~24.9 kg/m2;肥胖组(G4组): BMI为25.0~29.9 kg/m2和重度肥胖组(G5组): BMI≥30.0 kg/m2。

1.2.2 血压测定 老年人静坐至少10 min后,使用自动血压计(HBP-9020,欧姆龙,中国)测量血压。若血压高于正常值,则休息10 min后重复测量,并记录2次测量的平均值以供进一步分析。通过问卷形式收集基线高血压病史。SBP≥140 mmHg和(或)DBP≥90 mmHg为高血压的诊断标准[11]。

1.2.3 生化指标测定 所有指标均在仁济医院检验科完成。老年人禁食≥8 h,空腹采静脉血后,输注到含有EDTA的静脉试管中。空腹血糖、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇的测定采用酶联免疫吸附法(cobas c 701生化分析仪,罗氏)。糖化血红蛋白测定采用高效液相色谱法(Variant Ⅱ自动糖化血红蛋白分析仪,伯乐,美国)。肾小球滤过率的估算采用慢性肾脏病流行病学协作(CKD-EPI)方程[12]。

1.3 统计学分析

所有统计均采用SAS 9.4版(美国北卡罗来纳州SAS研究所)完成。非正态分布计量资料采用中位数加四分位数间距表示,组间比较采用Wilcoxon秩和检验。年龄、体质量、血压之间两两相关性的检验采用Spearman相关系数检验。BMI与高血压发生风险的关系及敏感性分析采用Cox比例风险回归模型。控制变量的选择采用单因素线性相关分析,年龄、性别、空腹血糖、糖化血红蛋白、总胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和肾小球滤过率与基线收缩压或舒张压明显相关,故作为控制变量纳入回归模型,并检查各个自变量之间的交互作用,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般情况

本研究共收集22 198名老年人,排除2014年基线自我报告有高血压病史的老年人5 869名、2014年基线SBP≥140 mmHg和(或)DBP≥90 mmHg的老年人6 840人以及2014年—2019年5年失随访15名后,最终共9 474名无高血压老年人纳入研究,其中男性5 337名,女性4 137名,样本筛查图见图1。年龄中位数63(61~67)岁,BMI中位数23.7(21.8,25.7) kg/m2,收缩压中位数124(116,132) mmHg,舒张压中位数73(67,79) mmHg。除收缩压(P=0.176)和糖化血红蛋白(P=0.198)无性别差异,其余各项指标均差异均有统计学意义(P<0.001),见表1。

表1 9 474例老年人群一般情况描述Tab.1 General information of 9 474 elderly people

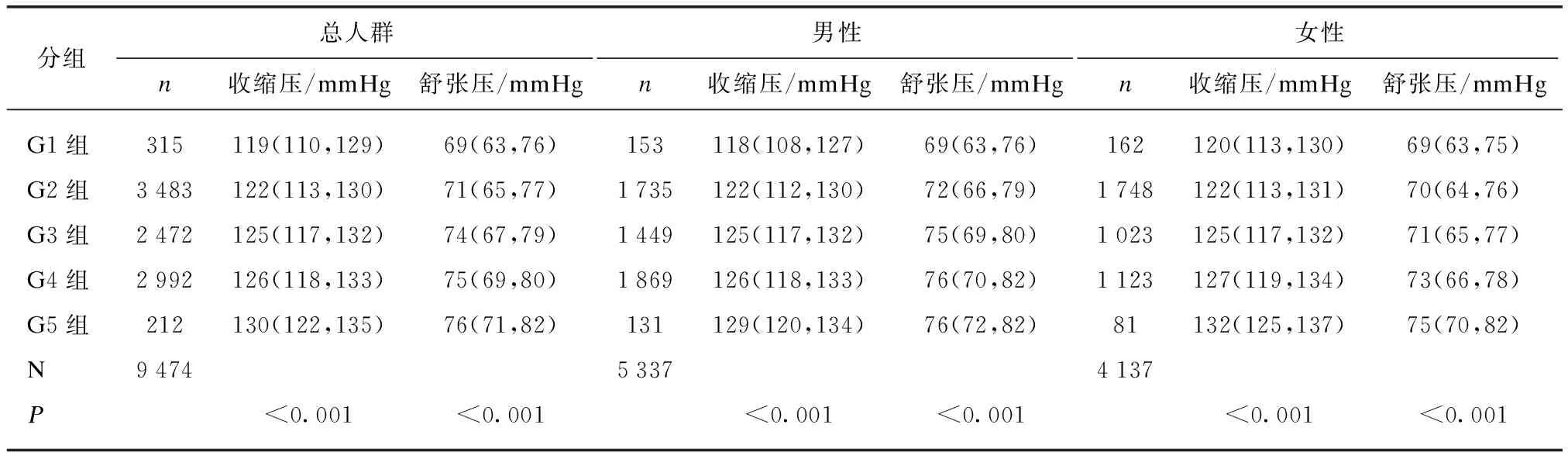

2.2 BMI各组基线血压情况

随着BMI增加,各组老年人群基线收缩压及舒张压明显增加差异均有统计学意义(P<0.001),见表2。

表2 BMI不同组别基线血压情况Tab.2 Baseline blood pressure in different BMI groups [M(P25,P75)]

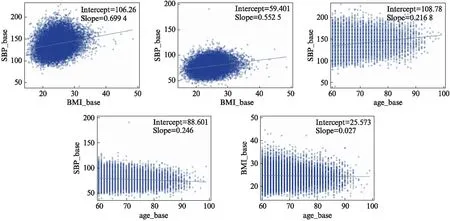

2.3 基线BMI、血压及年龄之间的关系

相关性分析显示,老年人收缩压及舒张压均与BMI呈正相关(r=0.18,P<0.001;r=0.19,P<0.001)。收缩压与年龄呈正相关(r=0.13,P<0.001),舒张压与年龄呈负相关(r=-0.13,P<0.001),此外,BMI与年龄呈负相关(r=-0.02,P=0.02),见图2。

图2 基线BMI、血压与年龄之间的关系Fig.2 Relationship between baseline BMI, blood pressure and age

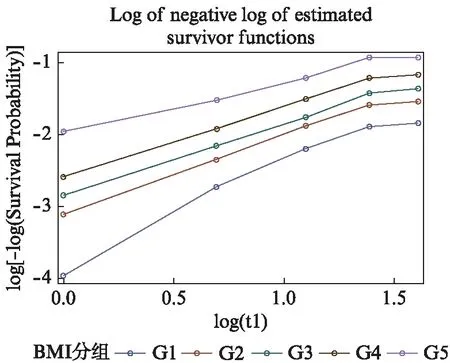

2.4 BMI与高血压发生风险的Cox回归分析

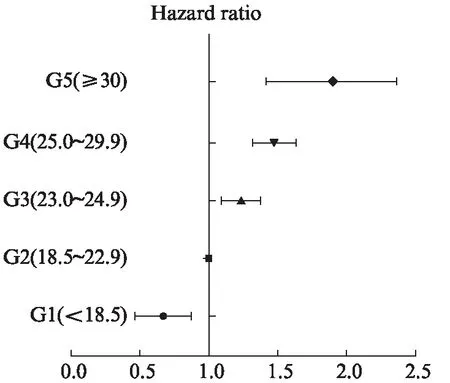

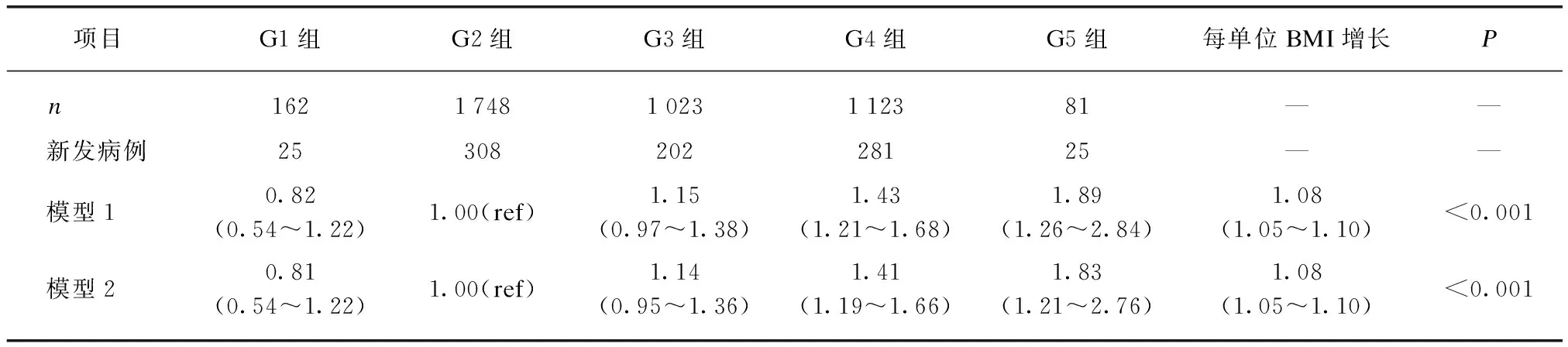

9 474名无高血压老年人经过5年随访,出现新发病例2 138例。以(G2组)为对照组,在调整了年龄、性别、收缩压、舒张压、总胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和肾小球滤过率的影响后,其余各组高血压发生风险的HR值分别为G1: 0.65(95%CI: 0.48~0.88),G3: 1.23(95%CI: 1.10~1.38),G4: 1.47(95%CI: 1.32~1.63),G5: 1.85(95%CI: 1.44~2.38)。各控制变量之间不存在交互作用。高血压发生风险与BMI呈正相关;BMI每增长1.0 kg/m2,高血压发病风险增加7%(HR=1.07,95%CI: 1.06~1.09)。差异有统计学意义(P<0.001)。男女分组的结果与总人群趋势一致,见表3~5。针对表3 Cox回归的KM生存曲线图及森林图见图3、4。

图3 Cox回归KM生存曲线图Fig.3 Cox regression KM survival curve

图4 表3 Cox回归效应量森林图Fig.4 Forest map of Cox regression effect of table 3

表3 基线BMI与高血压发生风险的Cox回归分析(总人群)Tab.3 Cox regression analysis of baseline BMI and risk of hypertension(total population)

表4 基线BMI与高血压发生风险的Cox回归分析(男性)Tab.4 Cox regression analysis of baseline BMI and risk of hypertension(male)

表5 基线BMI与高血压发生风险的Cox回归分析(女性)Tab.5 Cox regression analysis of baseline BMI and risk of hypertension(female)

2.5 BMI与高血压发生风险的敏感性分析

考虑到年龄、血糖、血脂对高血压的影响,分别排除年龄≥60岁且<65岁(n=5 589)、糖代谢异常(n=969)、脂代谢异常(n=5 093)等人群后,结果发现随着BMI增加,新发高血压风险也明显增加。BMI每增长1.0 kg/m2,高血压发生风险在5%~7%之间(P<0.001),见表6。

表6 基线BMI 与高血压发生风险的敏感性分析Tab.6 Sensitivity analysis of baseline BMI and risk of hypertension

3 讨 论

本研究共纳入60岁及以上无高血压老年人9 474 名,基线时,老年人收缩压及舒张压均与BMI呈正相关。经过5年随访,新发高血压病例2 138例。在调整了年龄、性别、收缩压、舒张压、总胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和肾小球滤过率的影响后,发现基线BMI越高,高血压发生风险越大。BMI每增长1.0 kg/m2,高血压发病风险男性增加7%,女性增加8%。

本研究与许多国内外研究结果类似。Javed等[13]研究发现,BMI是老年非裔美国女性高血压的独立预测因子,当BMI达到23.0 kg/m2时,患高血压的风险急剧增加。韩国一项对老年高血压患者的前瞻性随访研究发现,BMI(≥24 kg/m2)、基线收缩压(≥160 mmHg)、尿微量白蛋白、糖尿病和高血压意识是难治性高血压发展的独立预测因素[14]。日本的一项健康研究发现即使考虑了随访期间的体质量变化,高血压的发生还是与基线BMI显著相关,基线BMI越高,高血压发生风险越大[15]。国内的研究也发现,超重、肥胖[16]及每月饮酒超过1次是中老年人患高血压的危险因素[17],且BMI和高血压之间存在剂量-反应关系,BMI升高是中国超重和肥胖人群高血压独立和调整的剂量依赖的危险因素[18]。可见,从预防高血压的角度,建议老年人将体质量控制在正常范围。

近年来有关“肥胖悖论”的研究支持超重甚至轻度肥胖是老年人全因死亡率的保护因素[7]。Winter等[6]的meta分析发现老年人全因死亡率和BMI之间呈“U”形关系,曲线的最低点在24.0~30.9 kg/m2,最低风险为27.0~27.9 kg/m2(HR: 0.90;95%CI: 0.88~0.92)。Flegal等[19]也发现相对于正常体质量(BMI为18.5~25 kg/m2)的老年人,超重(BMI为25~30 kg/m2)人群全因死亡率反而较低(HR: 0.90;95%CI: 0.86~0.94);轻度肥胖(BMI为30~35 kg/m2)未明显增加全因死亡率(HR: 0.87;95%CI: 0.72~1.05)。有研究对比了年龄≥65岁老年人与<65岁的人群死亡率最低的BMI范围,发现两者存在明显不同,在<65岁的人群中,死亡率的增加从BMI>23 kg/m2时开始有趋势,BMI达到28时出现显著性。相比之下,对于≥65岁老年人,BMI在23~29 kg/m2的死亡风险降低,当BMI低于22 kg/m2时,死亡率明显增加[20]。一项对北京老年人群随访20年的队列研究[21]也显示,死亡率最低的BMI值为25 kg/m2。“肥胖悖论”的机制尚不清楚,却是老年人适宜BMI范围的争议所在,其可能的原因有: (1) 超重和肥胖的人群可能更早出现慢病症状,故比体质量正常人群较早得到了干预,可能存在治疗偏差[22]。(2) 支持肥胖悖论的研究都是基于老年人,有可能存在生存偏差,即有危险的肥胖患者可能死得早,因此幸存下来的老年肥胖患者具有更有利的肥胖表型[23]。

本研究发现老年人高血压发病风险与BMI呈正相关。当BMI≥23.0 kg/m2时,发病风险明显增加。考虑到高血压及超重、肥胖增加多种心脑血管疾病的风险,建议将体质量控制在正常范围。

本研究的优点在于样本量较大,随访时间较长;尽可能全地控制混杂因素的影响。不足之处是没有调查饮酒、吸烟、饮食等与高血压密切相关的行为因素,也没有收集高血压药物服用情况,有可能会导致新发高血压病例的丢失。同时,血压增高的患者未能在非同日复测,可能造成高血压比例增高。所有样本均来源于单一中心,可能不具有代表性。

综上,老年人血压(尤其是收缩压)随BMI增加而升高,可能会带来一定的心血管事件风险,从慢病预防的角度,建议老年人适当控制体质量,但具体BMI范围有待进一步大样本多中心前瞻性队列研究探讨。