新疆西昆仑地区某锰矿水文地质条件及矿坑涌水量预测

蒙学礼,蒙发强,李涣森,刘振龙,彭鹏程

(1.广西壮族自治区第四地质队,广西 南宁 530033;2.广西第一地质工程公司,广西 南宁 530033)

0 前 言

新疆西昆仑地区矿产种类多、矿种全,是我国重要成矿带之一。现有研究主要集中在矿床成因类型、成矿机理分析、矿床形成模型等方面[1-10],而对矿床开采技术条件的研究相对较少。本文以西昆仑地区克孜勒苏柯尔克孜自治州西南部一锰矿为例,该锰矿受二叠系地层控制,向深部延伸大,开采技术条件复杂,尤其是水文地质条件对矿山开采将会产生很大影响。通过研究其水文地质条件,预测其矿坑涌水量等,为矿山后续的勘查施工提供水工环相关的参考,为西昆仑地区的矿产尤其是锰矿的深度研究工作,提供多角度的依据。

1 区域水文地质概况

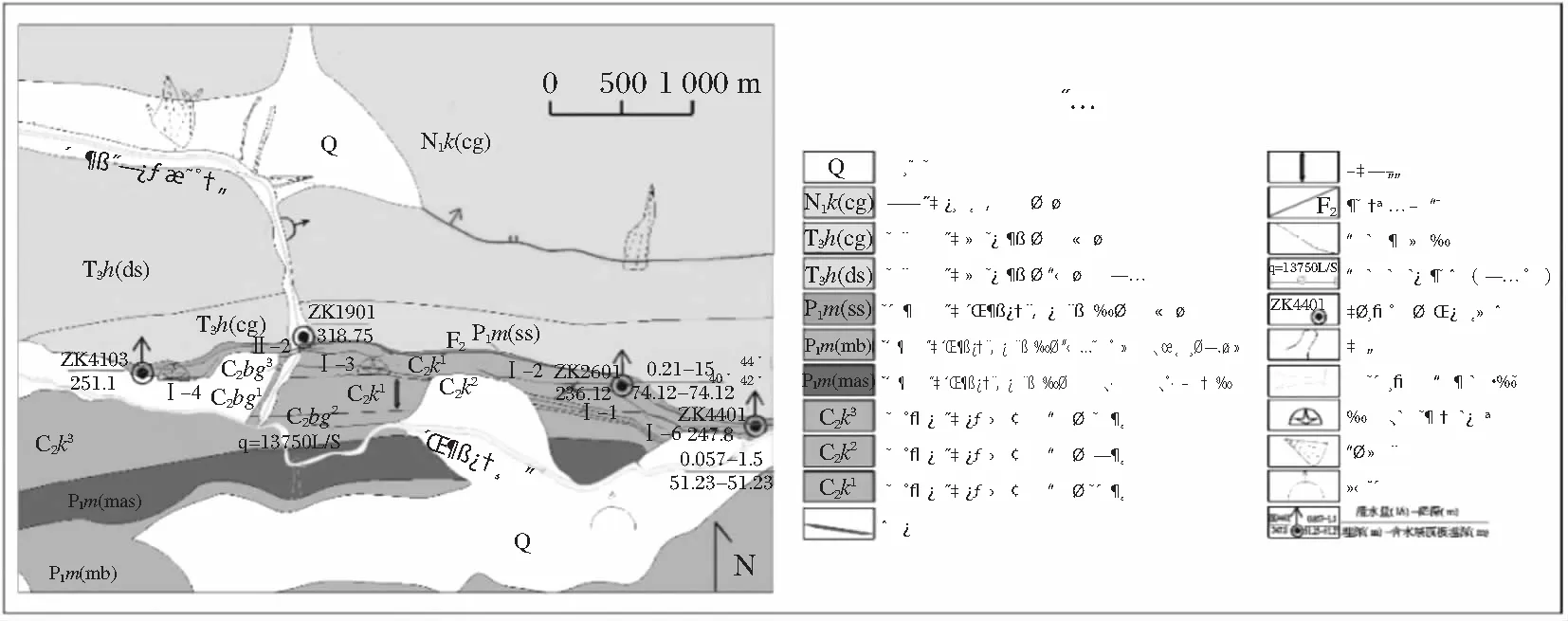

研究区位于南天山及西昆仑山脉之两大山脉交会部,大地构造位置属塔里木地块西南边缘活动带玛尔坎苏中生代裂隙盆地。根据地下水埋藏条件,全区地下水类型按照含水介质及地下水埋藏情况主要可划分为基岩裂隙水、碎屑岩类孔隙水、松散岩类孔隙水3类,这3种类型地下水在矿区不同区域分布(见图1)。

图1 矿区区域水文地质

1.1 基岩裂隙潜水含水带(层)

此类含水地层分布最为广泛,厚度大,包括志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、白垩系及第三系的砂岩、粉砂岩、砾岩等(见表1)。

表1 研究区含(隔)水层特征一览

石炭系上统喀拉阿特河组(C2k):本组主要可划分出3段,其中下段为生物碎屑角砾灰;中段为薄层状长石石英砂岩;上段为含碳泥质灰岩,此段为主要赋矿层位。

二叠系下统玛尔坎雀库塞山组(P1m):灰绿色蚀变安山岩与上伏地层为角度不整合接触。

三叠系上统霍峡尔组(T3h):长石石英砂岩夹钙质泥岩。

1.2 碎屑岩类孔隙裂隙水

主要分布于研究区以北的大面积区域,含水层包括新近系中新统乌恰群克孜洛依组层,灰绿色砾岩,广泛出露。砾石类型为灰岩、紫红色砂岩、灰绿色粉砂岩、石英,粒径2~80 cm不等,杂基支撑,铁质胶结,砾石磨圆度一般,分选性差。泉水出露较少,单泉流量一般小于0.5 L/s,泉群最大流量1 L/s。

侵蚀基准面以上的补给主要靠大气降水。在山体上部垂直渗入向下,以下降泉的形式在山沟、沟谷处进行排泄。

1.3 松散岩类孔隙潜水含水带

主要分布于区域的主要河床、漫滩、沿岸低阶地,由大小不一的棱角状砾石、泥沙等混杂堆积而成,局部微显层状特征。构成现代侵蚀河流阶地,局部阶高可达近百米。出露面积较大,第四系冲洪积,厚度达数十米。

2 研究区自然地理特征

研究区位于喜马拉雅帕米尔构造结的东部,西南天山东西向构造带与西昆仑南北向构造带交汇部位。山脉走向北西,海拔标高一般在3 628~3 846 m之间,相对高差100~200 m,地形起伏较大,总体呈北高南低,西高东低,总体属侵蚀-剥蚀构造地形。

研究区属帕米尔气候区,大陆高山气候,降雨稀少,以降雪为主,全年多西北风,地灾主要为山洪和泥石流。

影响本区的水系为玛尔坎苏河水系,水系位于区南侧600 m,由玛尔坎苏河与其支流卡拉尔特河组成。玛尔坎苏河为边境河,流域面积1 568 km2,年径流量2.15×109m3。该河含沙量达4.93 kg/m3,输沙率291 kg/s,水化学类型为SO4-Ca型水,矿化度自上游的<1 g/L逐渐向下游升高至1~3 g/L乃至>3 g/L。可完全满足矿山正常生产、生活用水需求。

3 矿区地质特征

矿区出露岩层有如下五套层位:石炭系上统喀拉阿特河组、喀拉阿特河组、二叠系下统玛尔坎雀库塞山组、三叠系和第四系。

区域玛尔坎土山复背斜延伸到区内,背斜核部位于勘探区中部,背斜轴走向总体呈近东西向,核部为石炭系地层,两翼依次为二叠系、三叠系地层,北翼地层产状较陡,倾角为75°~88°,南翼地层也较陡,倾角为65°~70°,背斜两翼地层基本对称。锰矿体赋存于该背斜北翼二叠系地层中,矿层与地层产状基本一致。

研究区发现主要断裂构造仅有断层1条,断层面倾向20°~350°,倾角45°~88°,属分割本区二叠系与石炭系的正断层。

区内未见侵入岩,但有火山喷出岩,即下二叠统玛尔坎雀库塞山组安山岩,已发生绿泥石化蚀变,呈灰绿色、紫红色,风化面呈暗褐色,位于含矿层上盘,为找矿标志层。

矿石自然类型主要为菱锰矿矿石,可分为石英-菱锰矿矿石、方解石-菱锰矿矿石、褐锰矿-菱锰矿矿石、硫锰矿-菱锰矿矿石等。以微晶结构为主,致密块状、浸染状和细脉状是其主要构造。矿床锰平均品位38.23%,最高品位47.76%,多数品位在40%~45%之间。

4 矿区水文地质条件

4.1 区域水文地质单元位置

研究区位于塔里木地块西南边缘活动带玛尔坎苏中生代裂隙盆地中。为一个背斜构造,地貌属高山宽谷地貌,地势上表现为北高南低,矿体主要沿背斜北翼分布,处在玛尔坎苏河河沟谷水文地质单元的上游,位于分水岭南侧。地表分水岭乃是地下水分水岭,区内地下水以地表分水岭为补给边界,接受大气降水(雨、雪及高山融雪)补给,以径流方式流出矿区。矿体上下盘围岩均由弱赋水的含碳泥质灰岩夹微晶细晶灰岩组成。

研究区位于玛尔坎苏河上游,研究区主要工业矿体估算标高最低点位于研究区最低侵蚀基准面3 622 m以上,本次工作探明的主矿体控矿标高下限3 400 m,该标高为预测的首采矿体的矿井最低排泄面标高。

4.2 研究区地貌特征

研究区地貌特征为构造剥蚀作用所形成高山宽谷地貌,山体呈东西向展布。研究区位于塔里木地块西南边缘活动带玛尔坎苏中生代裂隙盆地中,由一个背斜构造,核部被玛尔坎苏河(推测为断裂构造)破坏,经构造剥蚀作用核部凹陷被第四系冲洪积物覆盖,两翼相对抬升,形成高山宽谷。山坡倾角30°~45°,研究区内无明显的水文地质边界分布,矿体埋深大,研究区最高海拔3 846 m,最低海拔3 628 m,相对高差218 m。本区地形利于降水自然排泄。

4.3 地表水和冻土

区内主要水系为玛尔坎苏河及其支流,研究区南部为玛尔坎苏河,玛尔坎苏河自西向东从研究区南部穿流而过,洪水期一般为5~9月,占年径流量的60%,枯水期为11月至次年3月,水量占全年的15%。玛尔坎苏河河谷是研究区地下水排泄的直接场所,由于研究区地下水埋深较大,埋深51.23~105.70 m,所以研究区无地下水露头。

研究区内未发现泉水,但在研究区周边的冲沟内发现有泉水分布,泉水位置主要分布在区域断裂、侵入岩与围岩接触带附近,泉水性质基本为接触、侵蚀下降泉。

研究区冬季地表浅部形成冻土层,冰冻期为当年10月至翌年5月,冻土层厚度一般约100 cm,河谷冻土深度较深,深度>300 cm,11月进入稳定冰冻期,4月中旬冻土层上下限开始解冻,直至完全解冻,无常年冻土层存在。

由于研究区无常年冻土存在,采掘活动对矿区冻土分布无影响。

4.4 矿区含(隔)水层特征

矿带地表被第四系残坡冲积物所覆盖,河谷大部分为洪冲积形成的巨厚覆盖层,厚度最厚60 m,由于研究区地下水位埋深较大(51.23~105.70 mm),所以第四系残坡冲积物处在饱气带中,属于透水、不含水地层。研究区水系河谷及两侧的冲积平原中有较厚的河流相堆积层,含丰富的孔隙潜水,赋水性均匀,紧邻河流,属中等-强富水岩组。

矿体直接上、下盘围岩地层单一,主要以石炭系的含碳泥质灰岩主,地层分布厚度巨大,产状陡倾,空间展布稳定,含裂隙-溶蚀裂隙潜水,赋水性不均匀,属弱富水岩组。

4.4.1 第四系全新统孔隙潜水含水层(Ⅰ)

主要分布于研究区南侧及玛尔坎苏河地带,呈北东向带状展布,属漂石、砂、砾石潜水含水层,地下水流向基本与地表水流向一致。在地下水的底部为现代冲积砂卵砾石层,宽度50~100 m,由于泥石流堆积的含土卵砾石,含土量达35%,漂石含量约10%~15%,粒径最大80~100 cm,一般20~30 cm,卵石含量达20%,砂、砾石含量35%,含水层补给主要源于冰雪融水、洪水及支沟潜流,地下水埋深2~80 m,水位最低标高3 622 m,根据邻区抽水试验证实单位涌水量0.472 L/(s·m),渗透系数20.3 m/d。该层位于河谷附近,位于现今开采矿层之下,开采涌水未对其含水量产生影响。

4.4.2 第四系全新统-上更新统透水不含水层(Ⅱ)

呈不规则带状分布于研究区南部、西部,由冲积、洪积的砂土、腐植、戈壁、砂及砾石组成,根据探槽、坑道揭露证实,最大厚度15.02 m,平均约12 m。该层几乎位于地下水位以上,矿体开采对其含水无影响。该层透水性好但不含水,为透水不含水层。

4.4.3 三叠系上统、二叠系下统、石炭系上统裂隙弱含水层(Ⅲ)

研究区该含水地层分布最为广泛,厚度大,包括石炭系、二叠系、三叠系,将其划分为上石炭统喀拉阿特河组裂隙含水层、下二叠统玛尔坎雀库塞山祖裂隙含水层、上三叠统霍峡尔组裂隙含水层3个含水岩组。①上石炭统喀拉阿特河组裂隙含水层,为矿床主要含水层。通过ZK4401孔抽水试验结果可知,其单位涌水量为q= 0.038 L/(s·m),k=0.012 4 m/d,属弱富水岩组。②下二叠统玛尔坎雀库塞山组裂隙含水层,由邻区抽水试验结果可知其单位涌水量为0.001 03~0.002 25 L/(s·m),渗透系数k为0.000 39~0.000 92 m/d,属弱富水岩组。③上三叠统霍峡尔组裂隙含水层,覆盖于矿体上盘,与矿床开发密切相关,通过水文孔ZK1901抽水试验结果可知,其单位涌水量为0.001 03 L/(s·m),k=0.000 39 m/d,属弱富水岩组。

上述含水岩组属于坑道涌水消耗的主要水量。

4.4.4 可溶岩类岩溶水含水段(Ⅳ)

可溶岩类岩溶水主要在灰岩区域,本研究区矿体上下盘围岩均为灰岩,邻区钻孔揭露少量的小溶洞,被泥沙充填,因溶洞溶隙发育数量极少,规模小,充水量少且不具连通性,所以该类水对矿床开发几乎没有影响。

4.5 主要断裂破碎带的水文地质特征

研究区以背斜构造为主。区域断裂F2断层靠近研究区北侧,规模较大,为区域卡拉特河断裂(F49)的西延部分,总体呈北东南西向展布,断层面产状倾向20°~350°,倾角45°~88°,分割区内二叠系与三叠系,亦为蚀变安山岩与含矿层的接触线,断层性质为正断层。其在外带部分位于研究区内,断裂外带裂隙发育,但赋水性较差,根据奥尔托喀讷什锰矿平硐揭露,其属弱富水断裂。

若坑道系统打穿F2断裂外带,矿坑涌水量的主要部分将来源于此,且矿坑道打通了断裂带上、下两盘岩层间的水力联系。

5 地下水补给、径流、排泄条件

区内地下水首先以降雨和降雪融化入渗补给为主,年降水量60 mm,降水极少,Q4系松散残坡冲积物孔隙和强风化带基岩表面风化张裂隙发育,利于降雨入渗补给的接受。植被发育稀少,只有少量草本植物,降水部分转化成地表径流汇入玛尔坎苏河,部分渗入地下,从而使潜水有利于获得补给。区内岩层节理发育,可顺其接受降水入渗补给。除玛尔坎苏河及其支流,位于研究区外南北两侧的高水位区的地下径流是补给研究区地下水的另外重要来源,但由于南北部背斜两翼的相对隔水的弱透水层存在,迟滞甚至阻隔了南北部山区地下径流对研究区地下水的补给能力,所以南北部高水位区的地下径流补给研究区地下水的能力较弱。

区内地下水主要以潜水为主,地下水径流受汇水范围和地形切割的影响,地下径流方向基本与坡降方向一致,水力坡度小于地形坡度,地下水分水岭与地表水分水岭基本一致。基岩裂隙水沿沟谷向玛尔坎苏河排泄是研究区地下水排泄的主要方式。玛尔坎苏河为研究区地下水的主要排水途径,该河床较宽,梯度大,河道通畅,为研究区地下水排泄、地表水泄洪的良好场所。

矿带附近的地下水以弱基岩裂隙水为主,由于区内地下水位埋深大,其补给条件差,地下水交替变化能力较差。研究区玛尔坎苏河河谷地带阶地中以孔隙潜水为主,补给条件好,地下水交替变化快。

6 钻孔抽水试验与坑道排水调查

6.1 抽水试验

本次勘探施工水文孔ZK4401,终孔直径为91 mm,揭露的岩性为含碳泥质灰岩夹微晶灰岩,含裂隙潜水,利用潜水泵抽水,做完整井的稳定流抽水试验,该孔距离河道约80 m,但抽水试验影响半径很小,远未到达河道,故采用如下稳定流完整井的计算公式计算:

(1)

(2)

式(1)~(2)中:Q1为钻孔的涌水量,m3/d;K为含水层的渗透系数,m/d;H为抽水井中的水柱高度,m;M为含水层厚度,m;R为影响半径,m;r0为抽水井半径m。

ZK4401孔深247.80 m,水位3 622.77 m,抽水试验结果为:水位降低1.50 m,单位涌水量为0.038 L/(s·m),计算的渗透系数为0.012 4 m/d。

6.2 坑道排水调查

目前矿山开拓强度较大,已形成了3630PD、3670PD 2个中段,所有主平洞中均有岩脉、穿脉平巷分布。勘探期间对各中段坑道的稳固性,冒顶坍塌、跨帮情况及岩溶发育、掘进时的坑道的突水位置,坑道壁的出水点位置,流量及坑口总涌水量情况做了详细观测记录,矿区平洞水文地质、工程地质调查结果见表2。

表2 矿区平洞水文地质、工程地质调查

目前开拓最低中段以上矿体上下盘围岩中的重力水基本疏干,各坑道基本无涌水现象,仅局部渗水,坑道调查表明坑道围岩的富水性弱。

7 矿坑涌水量预测

7.1 预测原则

根据规范及勘探工作阶段的要求,本次工作矿坑涌水量预算范围是Ⅰ-6号矿体,控矿标高3 400~3 765 m,延伸长度约590 m,平均厚度6.86 m,矿体形态属于狭长脉体。未来矿井采用井下开采时,在疏干排水的过程中,地下水均处在潜水状态,预算时按无压处理。

7.2 预测方法及结果

7.2.1 矿坑正常涌水量预测

采用解析法进行[11-13],矿坑正常涌水量是指矿坑在正常情况下(平水期)保持相对稳定时的总涌水量,由矿体围岩的弱基岩裂隙水提供。

研究区水位埋深较大,矿体上下盘围岩主要以弱赋水的含碳泥质灰岩、微晶细晶灰岩为主,矿体围岩属弱透水岩层。由于矿体形态属于狭长脉体,未来的采矿系统主要为狭长的水平巷道,采用解析法剖面流的单宽流量公式预测矿坑的涌水量,计算公式如下:

Q=2(Lcosα×q)

(3)

(4)

(5)

式(3)~(5)中:Q为未来矿坑涌水量,m3/d;L为坑道长度,m;α为坑道的倾斜度,(°);q为坑道的单宽流量,m3/d;K为渗透系数,m/d;H为含水层厚度,m;R为影响半径,m;Sw为降深,m。

矿区地下水属潜水埋藏,渗透状态为层流运动状态。渗透系数K值的确定:利用ZK4401钻孔抽水试验2次抽水试验结果所计算的渗透系数和邻区钻孔ZK2601(该孔位于阿克陶县奥尔托喀讷什三区锰矿,紧邻本次勘查矿区西侧,可以为本次勘查所利用)抽水试验结果所计算的渗透系数的加权平均值确定。其加权平均数等于0.008 95 m/d。

坑道长度取Ⅰ-6号矿体长度;涌水量计算选取本区钻孔ZK4401与邻区钻孔2601水位标高平均值,其值为3 667.33 m;潜水从井底算起的水头高度(H),采用水位标高与开采水平标高之差,Ⅰ-6号矿体为矿体开采最低标高3 631 m与平均水位标高3 667.33 m之差,即为36.33 m。含水层厚度计算值等于潜水从井底算起的水头高度(H),Ⅰ-6号矿体为36.33 m。矿坑疏干后降深值即为含水层厚度参数根据矿区水文地质特征、边界条件、充水方式选取,参数选择能代表研究区的实际情况,并根据最新版《数值修约规则》,将计算的结果修约为29 m3/d。

7.2.2 矿坑最大涌水量预测

矿区最大涌水量是指暴雨天气时,大气降水沿地面流入采矿场的水量与矿坑正常涌水量之和。研究区矿体附近地势高陡,降水稀少,大气降水直接降落即形成地表径流汇入玛尔坎苏河,渗入量极少,故最大涌水量与正常用水量相差不大。

7.2.3 矿坑涌水量预测结果评价

以上计算结果是将复杂的坑道系统形状规则化,即将地下开采系统形成的复杂的水文地质条件(主要指内边界)概念化,以此来满足计算公式的条件要求,所计算的结果是规则形状坑道系统的涌水量,预测结与目前矿坑涌水状况一致,能基本上反映出实际坑道的涌水规模。

矿坑涌水量的精度级别和可信度是矿山设计部门确定排水工程的最大排水量的重要依据。矿坑涌水量的精度级别、可信度见表3。

表3 矿坑涌水量精度级别一览

矿坑涌水量小,需要的可信度低,矿坑涌水量大,需要较高的可信度。即小水矿床,矿坑涌水量<5 000 m3/d,可信度可以在0.2~0.4;中水矿床矿坑涌水量5 000~50 000 m3/d,可信度需要在0.4~0.6;大水矿床,矿坑涌水量>50 000 m3/d,可信度需要在0.6~0.8。

根据矿区实际和预测的坑道涌水量,采矿系统坑道涌水量小,矿床为小水矿床,本次预测的矿坑涌水量采用解析法剖面流的单宽流量公式预测,其属于D级精度,可信度约为0.3,由于数值很小,可以作为矿山开采设计的依据。

8 结 论

1)研究区地貌特征为构造剥蚀作用所形成的高山宽谷地貌,山相对高差大,利于降水自然排泄。

2)研究区地下水主要以潜水为主,地下水径流受汇水范围和地形切割的影响,地下径流方向基本与坡降方向一致,水力坡度小于地形坡度,地下水分水岭与地表水分水岭基本一致。

3)矿带附近的地下水以弱基岩裂隙水为主,富水性弱,地下水位埋深大,其补给条件差,地下水交替变化能力较差。

4)矿坑正常涌水量预测为29 m3/d。矿体附近地势高陡,降水稀少,大气降水直接降落即形成地表径流汇入玛尔坎苏河,渗入量极少,最大涌水量与正常用水量相差不大,本矿床为小水矿床。