东昆仑宽沟北地区化探异常特征及锰矿找矿前景分析

石玉莲,冶建虎,赵立志

(青海省第五地质矿产勘查院,青海 西宁 810099)

0 前 言

研究区位于青海省东昆仑东段,距诺木洪农场南约55 km,有简易砂石路通至区内,交通基本便利;大地构造属东昆中新元古代-早古生代缝合带(见图1a),位于昆中断裂以南,北邻昆北岩浆弧带,南接东昆仑南坡俯冲增生杂岩带[1-2]。在漫长的地质历史中经历了弧-盆体系汇聚、碰撞及叠覆造山等构造演化,内部构造较为复杂,地层、构造及岩浆发育,岩浆活动具多期次的特点,具备良好的成矿地质环境[3-4]。华力西—印支期是该带最重要的成矿时期,以热液成矿作用为主,具有成矿作用强度大、期次多,成矿类型多样的特征。代表性矿床有五龙沟金矿床(中型)、红旗沟金矿床(中型)、卜郭勒锰多金属矿床以及三通沟锰多金属矿床等。

1 地质特征

研究区出露的地层有蓟县纪(Jx)、元古代(Pt)、三叠世(T)、侏罗世羊(J),以及第四纪(Q)地层(见图1b);断裂构造可分为2期,即北东向的主要断裂和北东东向的次级断裂;岩浆岩主要分布于研究区北部及西南部,主要为加里东—华力西期为主。成矿带属于Ⅳ26-2东昆仑伯喀里克-香日德Au-Cu-Pb-Zn-Fe-Ni-Ag-W-Mo-石墨-萤石-玉石-煤-花岗岩成矿带[2], 已知矿产有金、银、钴、铁、锰、铜、铅、锌、钼、钨、锑、锰、砂金、重稀土等金属矿产和石墨、萤石、水晶、滑石、煤、石棉、蛭石、地下热水等非金属矿种[5-11]。

1.第四系地层;2.侏罗系地层;3.三叠系地层; 4.蓟县系地层;5.长城系地层; 6.古元古代地层;7.二叠系花岗岩;8.石炭系花岗岩;9.泥盆系花岗岩;10.志留系花岗岩;11.奥陶系花岗岩;12.地质界线;13.断层(图b);14.韧性剪切带及编号;15.向斜构造及编号;16.背斜构造及编号; 17.断层(图a);18.新元古代-早古生代缝合带俯冲方向;19.晚古生代-早中生代缝合带俯冲方向; 20.锰矿化带及编号; 21.锰矿体及编号; 22.1∶2.5万地球化学测量综合异常范围及编号;23.宗务隆山-兴海坳拉槽;24.柴北缘缝合带;25.柴达木中新生代后造山磨拉石前陆盆地;26.祁漫塔格山北坡-夏日哈新元古代-早古代岩浆弧带;27.祁漫塔格-都兰新元古代-早古生代缝合带;28.东昆中岩浆弧带;29.昆仑山口-昌马河俯冲增生楔;30.东昆中新元古代-早古生代缝合带;31.东昆仑南坡俯冲碰撞杂岩带;32.鲸鱼湖-阿尼玛卿晚古生代-早中生代缝合带;33.研究区位置

2 1∶5 000激电中梯剖面测量异常特征

2.1 岩(矿)石电物性特征

2.1.1 极化率特征

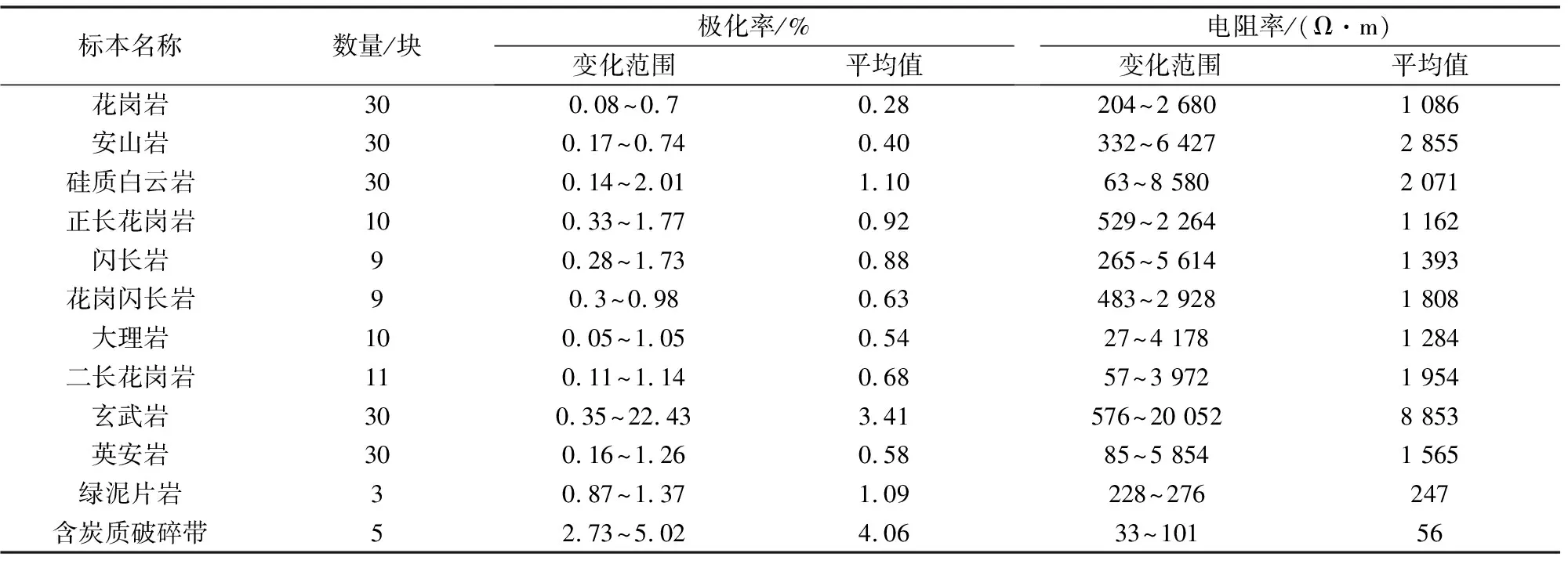

从标本电物性参数测定统计结果来看(见表1,图2a),区内出露大部分岩石极化率值均不高,均值在1%左右,表现为区内视极化率背景场。电阻率变化范围在1 000~2 000 Ω·m。其中绿泥片岩电阻率相对较低,电阻率均值小于1 000 Ω·m。

玄武岩极化率变化范围为0.35%~22.34%,均值为3.41%,相较于围岩表现为较明显的高极化特征,其电阻率均值达8 853 Ω·m。相较于围岩表现为明显的中高阻高极化特征,其主要出露于普查区断崖沟-野兔沟一带,孔雀石化较发育,局部可见少量黄铜矿化。使用激电中梯寻找该类岩石内硫化物矿化富集带具有充分的地球物理依据。

含炭质破碎带极化率变化范围为2.73%~5.02%,均值为4.06%,相较于围岩表现为较明显的高极化特征。

2.1.2 电阻率特征

从标本电物性参数测定统计结果来看(见表1,图2b),含炭质破碎带电阻率均值为56 Ω·m。相较于围岩表现为典型的超低阻高极化特征,其主要出露于工作区南部断崖沟-野兔沟一带,该炭质破碎带能引起明显的低阻高极化异常,区内能形成条带状的低阻高极化异常,可识别度较高。

表1 岩(矿)石标本电物性参数统计

图2 研究区岩(矿)石磁、电物性统计

2.2 激电异常特征

选择在1∶2.5万地球化学测量异常规模大、元素套合好、Mn找矿前景大的绝壁山东南GA64、绝壁山南GA70和断崖沟口西GA71号3个异常区开展了1∶5 000激电中梯剖面测量工作,共圈定了JD1和JD2两条低阻高极化激电异常带(见图3),特征如下:

图3 研究区1∶5 000激电中梯剖面测量异常带特征

1)JD1异常位于绝壁山东南异常区,异常形态为面状(似圆状),西北部未圈闭,异常主要由JDP1及JDP2北段控制,直径可达1 km,视极化率均值在5%左右,极值为6.5%,视电阻率均值在100~150 Ω·m,为典型的低阻高极化异常,出露地层为赋存硫化物的玄武岩、蚀变带,推测该处激电异常由玄武岩内硫化物和蚀变带内金属矿化共同引起。

2)JD2异常位于断崖沟中部,走向北东,异常主要由JDP3至JDP4控制,已控制长度达880 m,两侧未封闭,宽度约460 m。高视极化率均值在5%左右,极值8%,视电阻率均值为80~150 Ω·m,为典型的超低阻高极化异常,出露地层较复杂,SBⅩ、SBⅪ构造破碎带穿插其中,破碎带内炭质广泛发育,推测该处激电异常为构造破碎带内的炭质引起的异常,对于追踪断层具有一定的可识别度。

3 1∶2.5万地球化学测量异常特征

研究区通过开展1∶2.5万地球化学测量工作,圈出6处以Au、Sb、Mn、Mo、Cu、Ag、Ni等为元素组合的综合异常(见图1b),分别为绝壁山东南GA64Cu(AuSbMoAsMnCo)异常、断崖沟中游GA65Mo(SbAgAuAs)异常、绝壁山南GA70Cu(CoMnAuAsZn)异常、断崖沟口西GA71Au(SbMoAsCrNiMn)、断崖沟口东GA72Cu(CoAuNiCrMn)异常及小房子北GA74Ni(CrCuCoAuMnAs)异常。本文主要介绍与锰矿成矿有关的GA64和GA71号异常(其他异常主要与金成矿有关,不作详述)。

3.1 绝壁山东南GA64Cu(AuSbMoAsMnCo)

3.1.1 地质特征

异常区北侧出露地层为中元古代蓟县纪狼牙山组(Jxl),岩性主要为灰白色白云岩;中部大面积出露中—新元古代万宝沟群火山岩组(Pt2-3Wa),岩性主要为灰绿-灰黑色玄武岩,见少量星点状黄铁矿等矿物,与狼牙山组(Jxl)地层呈断层接触;东南侧出露地层为中—新元古代万宝沟群碳酸盐岩组(Pt2-3Wb),岩性为硅质白云岩、长石石英砂岩、灰黑色粉砂岩、炭质板岩,各岩性层呈条带状展布;密集发育多条矿化蚀变带,北东向平行展布,严格控制区内地层的展布方向,带内普遍发育强褐铁矿化、碳酸盐化、绿泥石化等蚀变。

3.1.2 地球化学异常特征

异常呈不规则状,总体展布方向为北东-南西向(见表2,图4),异常面积为1.28 km2,主元素为Cu,特征组合元素为Au、Sb、Mo、As、Mn、Co等。w(Cu)峰值为336×10-6,均值为181.85×10-6,衬度为1.82,具二级浓度分带;w(Au)峰值为14.8×10-9,均值为5×10-9,衬度为1.67,具三级浓度分带;w(Sb)最大值为7.1×10-6,衬度为1.6,具二级浓度分带;w(Mn)最大值为2 949×10-6,衬度为1.27,具二级浓度分带。其余特征组合元素除Co元素外均具二级浓度分带。特征组合元素较多,各元素间套合度高,浓集中心显著,异常的面积较大,地球化学特征较好。

表2 GA64异常参数表

图4 GA64异常剖析(部分图例同图3)

3.1.3 异常解释推断

通过异常查证工作,初步查明了该异常区的地层、构造、岩浆岩及矿化蚀变特征等,通过1∶5 000地化剖面测量,Au、Cu、As、Sb、Mn等元素具明显的成带性,与1∶2.5万地球化学测量对应较好,异常强度高,w(Au)为8.0×10-9~38.5×10-9,w(Mn)为2 408×10-6~7 649×10-6,w(Cu)为200×10-6~1 562×10-6,矿化蚀变带多条,主要发育碳酸盐化、硅化、褐铁矿化等,圈定5条金矿(化)体;万宝沟群碳酸盐岩组地层中圈出2条锰矿化带(Ⅰ、Ⅱ号锰矿化带),矿化蚀变以软锰矿、水锰矿、褐锰矿、褐铁矿化少量黄铁矿为主,带内圈出12条锰矿(化)体,长100~1 150 m,厚度0.70~2.51 m,w(Mn)为3.21%~11.22%。根据异常形态及成矿元素及所处的地质背景推测,该异常金、锰元素浓集中心与破碎带、锰矿化带基本吻合,为明显的矿致异常,有一定的寻找构造蚀变岩型金矿和沉积型锰矿的潜力。

3.2 断崖沟口西GA71Au(SbMoAsCrNiMn)

3.2.1 地质特征

异常区北西部出露地层为中—新元古代万宝沟群火山岩组(Pt2-3Wa),岩性为灰绿色玄武岩薄层安山岩夹层;中部大面积出露碳酸盐岩组(Pt2-3Wb),岩性为白云岩、绿泥片岩、长石石英砂岩、粉砂岩;东南部出露晚三叠世八宝山组火山岩段(T3bb1),岩性为安山岩、玄武岩;侵入岩有晚奥陶世石英二长闪长岩(ηδοO3),石英二长闪长岩与万宝沟群碳酸盐岩组呈侵入接触,八宝山组火山岩段与石英二长闪长岩、万宝沟群碳酸盐岩组呈断层接触。

异常区内的矿化蚀变总体较强,黄铁矿化、褐铁矿化、碎裂岩化发育。主成矿元素为Au,区内蚀变带较为发育,其中北东向的多条蚀变带穿过异常中心,异常受构造控制较为明显,异常区内的褐铁矿化、黄铁矿化相对较强。

3.2.2 地球化学异常特征

地球化学异常呈不规则状,空间展布方向与韧性剪切带方向一致(见表3,图5),主元素为Au,w(Au)峰值为37.6×10-9,均值为6.82×10-9,衬度2.27,具三级浓度分带;特征组合元素有Sb、Mo、As、Cr、Ni、Mn等,各元素异常间套合程度高,规模及强度较高,浓集中心较为明显。w(Mn)峰值为2 258×10-6,均值为1 695.38×10-6,衬度1.21,具有一定强度、规模。

表3 GA71异常参数

图5 GA71异常剖析(部分图例同图3)

3.2.3 异常解释推断

通过异常查证工作,初步查明了该异常区的地层、构造、岩浆岩及矿化蚀变特征等,1∶5 000地化剖面显示出众多Au、As、Sb、Cu、Mn异常高值段,其中Au峰值592×10-9、Cu峰值602×10-6、Mn峰值27 015×10-6,且各元素成带性明显,套合较好,矿化蚀变以绿泥石化、绢云母化、硅化、褐铁矿化、少量黄铁矿化为主,圈定5条金矿(化)体;万宝沟群碳酸盐岩组地层中圈出三条锰矿化带(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号锰矿化带),矿化蚀变以软锰矿、水锰矿、褐锰矿、褐铁矿化为主,带内圈出4条锰矿(化)体,矿化体长100 m,厚度0.88~3.67 m,锰品位4.5%~12.64%。结合出露地层地质构造条件和矿化特征分析认为该异常具有寻找构造蚀变岩型金多金属矿及沉积型锰矿的较好前景。

4 1∶5 000地化剖面测量异常特征

本次工作在区内通过开展1∶5 000地化剖面测量工作,对异常浓集中心及已发现矿化蚀变带的检查,进一步确定了异常位置,圈出大量以Au、As、Sb、Cu、Mn等为元素组合的高含量、具一定规模、成带型和不同元素组合(Au-As-Sb、Cu-Co-Cr-Mo-Mn)的异常带,进一步通过地质调查及槽探工程揭露,发现了一批具有较好找矿前景的锰、金铜多金属矿(化)体。为区内找矿工作提供了准确、有效的地球化学异常依据。本文将按所在1∶2.5万水系异常分述如下。

4.1 绝壁山东南GA64异常区1∶5 000地化剖面测量异常特征

该异常区通过测制4条1∶5 000地化剖面KGP1、KGP2、KGP3、KGP4测量(见图6),圈出2、3、4号地化剖面异常带3条,各异常带特征如下:

1)2号异常带长约600 m,宽10~50 m,异常元素组合为Au、Cu,其中w(Au)为14.9×10-9~22.4×10-9,w(Cu)为200×10-6~340×10-6,异常带与矿化蚀变带SBⅡ基本一致,SBⅠ矿化蚀变带以南,走向北东向,蚀变带内岩石具褐铁矿化、泥化、局部片理化。推测异常带由蚀变带引起。

2)3号异常带长约900 m,宽约60~100 m,异常元素组合为Au、Cu、Mo、Sb,其中w(Au)为8×10-9~19.8×10-9,w(Cu)为250×10-6~1 562×10-6,w(Mo)为12.9×10-6~21.6×10-6,w(Sb)为12×10-6~18×10-6,异常带西端已发现铜矿化线索,为弱孔雀石化玄武岩,孔雀石多为斑点状、薄膜状,矿化强度较低,矿化部位分散。该异常初步推断为矿致异常。

3)4号异常带长约550 m,宽40~110 m,异常元素组合为Au、As、Mn、Mo,异常强度高,w(Au)为11.6×10-9~38.5×10-9,w(As)为154×10-6~240×10-6,w(Mo)为17×10-6~20.3×10-6,w(Mn)为5 356×10-6~27 015×10-6,与SBⅢ、SBⅩⅢ矿化蚀变带关系密切,发育极强褐铁矿化、碳酸盐化、硅化及黄铁矿化,通过槽探施工,在异常带内发现金矿(化)体5条(另文详述)和2条锰矿化带,金、锰矿(化)体呈北东向延伸,与异常带展布方向基本一致,初步证明异常由矿(化)体引起。

4.2 断崖沟口西GA71异常区1∶5 000地化剖面测量异常特征

该异常区通过测制3条1∶5 000地化剖面KGP5、KGP6、KGP7测量(见图6),断崖沟口西异常区内圈出2条以Au、As、Sb、Mn、Mo、Cu为元素组合异常带(5号、6号异常带)。

1)5号异常带长约1 000 m,宽70~200 m,w(Au)最高值为592×10-9、w(As)最高值为3 230×10-6、w(Cu)最高值为602×10-6、w(Mn)最高值为13 423×10-6。与SBⅤ、SBⅥ矿化蚀变带关系密切,通过探槽揭露验证,圈出3条金矿(化)体,发育极强的褐铁矿化、绿泥石化、硅化等矿化蚀变,地表见有石英脉发育。矿(化)体呈北东向延伸,与异常带展布方向基本一致,初步证明异常由矿(化)体引起。

2)6号异常带长约1 800 m,宽60~240 m,w(Au)最高值为322×10-9、w(As)最高值为265×10-6、w(Mn)最高值为3 423×10-6。与矿化蚀变带关系密切,针对异常带内发育蚀变带,Au、As高值段通过探槽揭露验证圈出金矿(化)体2条(另文详述),发育极强的褐铁矿化、绿泥石化、硅化、孔雀石化及少量黄铜矿化。矿(化)体呈北东向延伸,与异常带展布方向基本一致,在异常带西南部发现Mn矿体1条,与异常带吻合性很高。初步证明异常由矿(化)体引起。

5 矿体特征

研究区通过开展矿产勘查工作,初步查明区内矿种可分为金和锰矿产。以金为主,赋存于构造蚀变破碎带内(另文详述);锰矿次之,其赋存形态与万宝沟群碳酸盐岩组含锰黑色岩系地层有关。

5.1 锰矿化带特征

研究区通过矿产勘查工作在万宝沟群碳酸盐岩组地层中圈出锰矿化带5条(Mn-Ⅰ、Mn-Ⅱ、Mn-Ⅲ、Mn-Ⅳ、Mn-Ⅴ号带),其中Mn-Ⅰ、Mn-Ⅱ、Mn-Ⅲ、Mn-Ⅳ 锰矿化带位于GA64、GA71异常过渡带上,大致北东向以50~300 m间距平行展布,矿化带长280~1 350 m,宽20~250 m,矿化带内均圈出多条锰矿(化)体(见图6)。

图6 研究区1∶5 000地化剖面测量异常带特征(部分图例同图3)

Mn-Ⅰ号锰矿化带位于普查区西部GA64异常区,长度700 m,宽20~40 m,北东走向,产于万宝沟群碳酸盐岩组地层内,矿化带内Mn矿(化)体的含矿岩性为粉砂岩、长石砂岩、炭质板岩,矿化带内金属矿化为水锰矿化、软锰矿、褐锰矿及褐铁矿化。矿化带内共圈出9条锰矿(化)体(编号MnⅠ-1~MnⅠ-9)。

Mn-Ⅱ号锰矿化带位于Ⅰ号带南侧,两者间距120 m,大致北东向平行展布,长度1 270 m,宽25~45 m,北东走向,产于万宝沟群碳酸盐岩组地层内,带内Mn矿(化)体的含矿岩性为粉砂岩、炭质板岩,矿化带内金属矿化为软锰矿、褐锰矿及褐铁矿化。带内共圈出1条锰矿体(M2),1条锰矿化体(MnⅡ-1)。

Mn-Ⅲ号锰矿化带,长度1 350 m,宽35~150 m,地表断续可见锰矿化,带内Mn的含矿岩性为粉砂岩、炭质板岩,金属矿化为褐锰矿化、水锰矿化、少量黄铁矿化,圈出1条锰矿化体(MnⅢ-1)。

Mn-Ⅳ号锰矿化带,长度1 200 m,宽30~80 m,北东走向,矿化带产于万宝沟群碳酸盐岩组地层。地表断续可见锰矿化,带内Mn的含矿岩性为粉砂岩、炭质板岩,金属矿化为褐锰矿化、少量黄铁矿化,Mn品位偏低,仅有矿化显示。

Mn-Ⅴ号锰矿化带位于普查区西南部,GA71异常区,长度280 m,宽45 m,北东走向,带内Mn矿(化)体的含矿岩性为粉砂岩,矿化带内金属矿化为软锰矿、褐锰矿及褐铁矿化。共圈出2条锰矿(化)体(MnⅤ-1、MnⅤ-2),1条锰矿体(M3)。

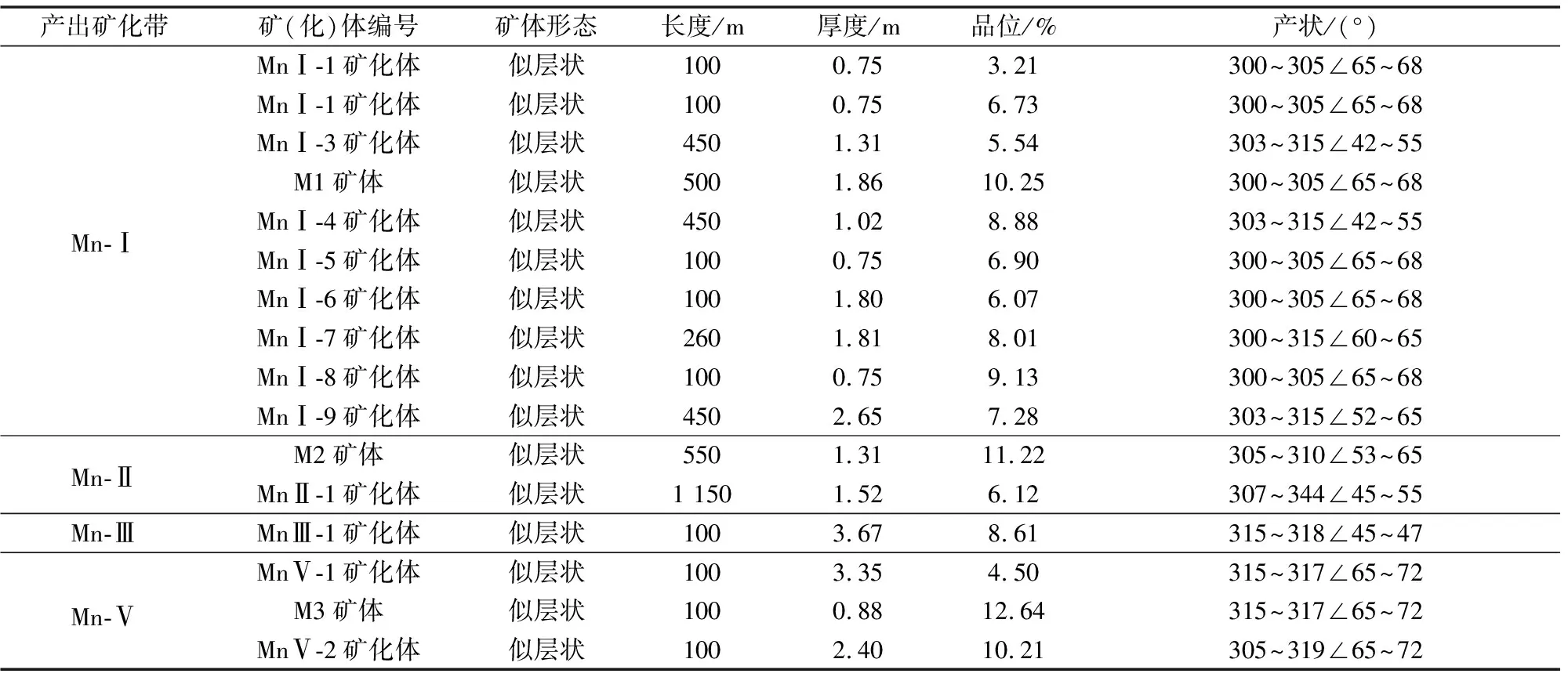

5.2 锰矿体特征

圈出Mn矿化体13条,矿体3条(见表4,图6),Ⅰ号锰矿带内圈定锰矿1条(M1)、锰矿化体9条;Ⅱ号锰矿带内圈定锰矿体1条(M2)、锰矿化体1条;Ⅲ号锰矿带圈定锰矿化体1条;Ⅴ号锰矿化带圈定矿体1条(M3),矿化体2条。

表4 研究区锰矿(化)体特征一览

M1矿体:长450~500 m,厚度1.2~1.86 m,呈北东向,沿Mn-Ⅰ锰矿化带展布,矿体倾向300°~305°,倾角∠65°~68°,Mn平均品位10.25%。地表由3条槽探工程控制。其含矿岩性为板岩、泥钙质粉砂岩、长石砂, 矿化主要为水锰矿化、褐锰矿化。

M2矿体:长500~550 m,厚度0.95~1.31 m,走向与M1近于平行,呈北东向,沿Mn-Ⅱ锰矿化带展布,矿体倾向305°~310°,产状较缓,一般为53°~65°,Mn平均品位11.22%。地表由4条槽探工程控制。其含矿岩性为板岩、泥钙质粉砂岩、长石砂岩,矿化主要为水锰矿化、褐锰矿化。

M3矿体:长100~160 m,厚度0.88 m,走向北西向,沿Mn-Ⅴ锰矿化带展布,矿化体倾向305°~319°,倾角一般为65°~72°,Mn平均品位10.21%。地表由2条槽探工程控制。矿化主要为水锰矿化、褐锰矿化,含矿岩性为板岩、泥钙质粉砂岩、砂岩。

5.3 锰矿石特征

5.3.1 矿石矿物组分

在矿区内的勘查工作中已发现的锰矿类矿石成分简单,主要为氧化物矿石—水锰矿石(见图7)。脉石矿物由长石、石英、陆源碎屑及少量生物碎屑构成。

图7 锰矿石照片及镜下鉴定

水锰矿:主要呈他形-不规则柱状,板粒状,灰白带蓝色调,强非均性,粒度多在0.01~0.20 mm之间分布,多以集合体状产出,部分以隐晶质集合体形式产出,局部可见有红色内反射色,岩石中主要以集合体形式呈不均匀浸染状、粗细不等细脉状分布于岩石中。

黄铁矿:主要呈他形-不规则粒状,浅黄色,均质性,粒度非常细小,多在0.01~0.15 mm之间产出,部分<0.01 mm呈针点状产出,后期沿边缘有被褐铁矿交代现象,内部仅残留有少量黄铁矿,将黄铁矿交代呈孤岛状产出,形成交代残留结构,部分颗粒以完全被褐铁矿所交代,只保留其假象外形,黄铁矿主要呈浸染状局部见于脉石之中。

褐铁矿(包括针铁矿、纤铁矿及铁矾类等):主要呈隐晶质粉末状集合体,主要为黄铁矿或其他原生铁矿物的后期次生氧化的产物,主要分布于黄铁矿颗粒边缘,呈稀疏浸染状、细脉状分布于脉石之中。

5.3.2 矿石结构构造

矿石结构有粉砂结构、泥晶结构、碎裂结构;矿石构造主要有块状构造、条带状构造及稀疏浸染状构造。

6 锰矿找矿标志及成因类型

6.1 找矿标志

地球化学异常标志:区内已完成了1∶2.5万地球化学测量及重点异常的1∶5 000地化剖面测量工作,圈出多处较好的化探异常,对部分异常进行检查已发现了锰、金等矿体,说明区内化探异常具有较好的指导意义。

地层岩性标志:就目前找矿工作程度来看,万宝沟群碳酸盐岩组地层是锰矿产出的唯一层位,而该套地层中的泥钙质粉砂岩是最重要的含矿岩性。锰矿体受风化作用在地表呈黑色条带,岩石比重明显高于围岩,且地表锰矿氧化后具有非常好识别的淡蓝色、锖色,可作为重要的露头标志。

6.2 矿床成因类型

依据目前研究区已有找矿成果,结合锰矿成矿类型资料[9-13]对比研究分析,表明研究锰矿产于万宝沟群碳酸盐岩组中的粉砂(板)岩(粉砂岩多已变质为砂板岩);经光片鉴定,锰矿物成分为水锰矿,同时,锰矿石中矿石矿物与脉石矿物呈条带状交替分布,界线清晰,矿物顺沉积地层发育,产状与周边岩石产状一致,具典型的沉积型锰矿特征,判断其成矿类型为海相沉积型。

7 找矿前景分析

研究区位于东昆仑伯喀里克-香日德Au-Cu-Pb-Zn-Fe-Ni-Ag-W-Mo-石墨-萤石-玉石-煤-花岗岩成矿带上,区域上在该成矿带内已发现众多矿(床)点,其中发现的具一定规模和代表性的五龙沟金矿、三通沟北锰矿、果洛龙洼金矿床等均在此带中。周边已成矿事实说明宽沟北地区具有较好的找矿远景。

7.1 优越的成矿地质条件

1)地层条件

研究区出露的地层主要有中元古代蓟县纪狼牙山组、中—新元古代万宝沟群、晚三叠世八宝山组、早—中侏罗世羊曲组,其中,万宝沟群碳酸盐岩组是沉积型锰矿成矿的赋矿层位。该套地层区内中西部出露,呈北东条带状展布,出露长800~2 200 m,宽100~700 m。说明沉积型锰矿找矿空间较大。

2)构造条件

紧邻普查区北侧昆中断裂通过,造就了区内断裂构造极为发育,圈定矿化蚀变带14条,北东向展布,构造带总体为北倾,长度800~3 500 m,具有一定的规模,带内发育硅化、绢云母化、褐铁矿化等,并且可见少量黄铁矿化。密集断裂构造的发育为金的活化、富集、运移提供了活动的场所。

3)岩脉

研究区南侧出露有石英斑岩脉、闪长岩脉、辉长岩呈近东西向串珠状分布,强烈的岩浆热液活动为矿床的形成提供了重要的热动力条件。

7.2 良好的地球化学异常

研究区内完成了1∶2.5万化探圈出的化探异常以Cu、Au、As、Sb、Mn元素为主,异常峰值高、规模大,浓集中心明显;1∶5 000地化剖面圈定地化剖面异常带,元素组合基本与1∶2.5万化探一致,具异常强度高,分带明显,金、砷、锰峰值高,与圈定的矿化蚀变带对应性好的特征。良好的地球化学异常反映了区内成矿潜力巨大。

7.3 已有成矿事实

研究区内已圈出矿化蚀变带14条,具延伸稳定、规模大的特征,确定为含金蚀变带。圈出金矿体5条、金矿化体5条,长80~500 m,厚0.94~3.72 m。矿体赋存于碎裂岩、碎裂岩化白云岩、强褐铁矿化绿片岩等。

万宝沟群碳酸盐岩组地层内圈出5条锰矿化带,带内圈出3条锰矿体,13条锰矿化体。矿(化)体长100~600 m,厚度0.55~2.8 m,Mn品位7.1%~11.18%。

综上所述,研究区成矿地质条件优越,地层、构造等因素对成矿均较有利,显示了较好的成矿地质条件和较好找矿前景。

8 结 论

1)圈定的矿(化)体出露位置与1∶2.5万地球化学测量异常浓集中心及1∶5 000地化剖面测量圈出的元素异常带极为吻合,证明了1∶2.5万地球化学测量工作在研究区内是有效的,1∶5 000地化剖面测量很好地起到了浓缩和定位异常源的作用,应继续针对区内圈出的水系异常的浓集中心进行该方法的重点检查工作。

2)研究区内锰矿的产出与区内万宝沟碳酸盐岩组地层(含锰黑色岩系地层)关系密切,具典型的沉积特征,初步认为区内成矿类型为海相沉积型,良好的成矿地质条件和有利成矿事实,指示研究区在寻找沉积型锰矿方面具有较好找矿前景。

3)通过对宽沟北地区成矿地质背景、矿床地质特征等方面的研究总结,分析了该矿床的矿床成因,归纳了该区地质、地球化学异常找矿标志,对该区进一步找矿工作提供一定的指导意义。