论认知冲突在ESP教学中的应用

程曼莉(湖北经济学院 外国语学院,湖北 武汉 430205)

一、引言

ESP(English for Specific Purpose,专门用途英语),相对EGP(English for General Purpose,通用英语)而言,是与某种特定学科或职业相关的、根据学习者特定需要开设的英语课程(Hutchinson&Waters 1987),如法律英语、旅游英语、财经英语、商务英语等。ESP随着国际交流密切受到多方重视,其教学研究成为外语学界关注的焦点,研究重点从语域分析、语篇分析、目标情景分析、技能分析,逐步发展至20世纪80年代的以学习为中心视角,即将ESP视作一种教学途径,以充分了解语言学习过程为基础,目的在于提高专业领域的英语沟通能力。

以学习为中心的教学理论以建构主义理论为指导,目前该教学法研究涉及ESP中商务英语类课程较多,如综述商务英语的教学模式创新(钱庆义,2014)、以项目驱动对商务英语沟通课程进行教学设计(赵珂、王志军,2013)、对跨文化商务交际课程的体验式教学评估(李思仪、张映先,2020)等,但少有从建构主义教学法视角剖析ESP教学困境及解决途径的。事实上,ESP教学受到行政管理组织掣肘(Petraki&Khat,2020)、真实商务环境缺失(Alfehaid&Alkhatib,2020)、系统理论指导缺乏(Chen,2011)、学生学习动机不足(Shao etal.,2020)等多方影响,但解决问题的关键还是要回归课堂教学。当前从建构主义研究英语课堂教学的多以大学英语等EGP为研究对象,如研究认知学习观(王峥,2014)、Bloom认知目标分类视角下小组讨论对学生的思辨能力影响(裴正薇等,2018)等。殊不知,学生在ESP学习中同时习得语言与专业双重知识,更易产生认知冲突。所谓认知冲突是当个体意识到个人认知结构与环境或个人认知结构内部不同成分之间的不一致所形成的状态。对学生来说,是已有的知识和经验与当前面临的新知学习之间的矛盾与碰撞(皮亚杰,1990)。认知冲突来源于建构主义研究,本文将以该理论为依托,围绕ESP教学中师生双方面临的困境,阐述认知冲突在ESP教学中的价值,对ESP教学中认知冲突的设置、实践及反思展开探讨。

二、ESP的教学困境

ESP课程的教学目标在于提升与专业相关的语言实际运用能力;通过语言的使用,加深对专业知识理解和运用;提高教学对象的职业核心能力(Basturkmen,2006)。与传统EGP强调语言技能学习不同,ESP课程强调语言在职业环境下的实际应用以及专业问题的解决。然而在ESP课程的教授与学习中,教师与学生各自面临不同的困境。

(一)教的困境

第一,传统教学方法与非传统教学语境的冲突。当前ESP教学多采用句型操练法(sentence pattern drill)、交际法(communicative approach)、以学生为中心(learner-centered approach)等方法。教师在传授语言知识点时,不可避免以句型操练法为主,注重语言规则教学、强调对语言的结构分析,容易忽略语言对学生造成的认知负载。即便在建构主义情境学习理论指导下,教师尝试案例教学、情境教学、项目调研等教学形式,但教学语境却发生了变化。本质上讲,ESP是为了满足学生特殊需要而设计,它需要将现有的教学方法融于各学科活动,但关注点是与这些活动相适应的语言(语法、词汇、语域)技巧、语篇和体裁(Dudley-Evans&St.John,1998)等,而教师的教案设计、教学重难点把握、课程考核,乃至课堂授课用语都难以脱离传统EGP语言教学的窠臼。当教师试图脱离传统教学语境,为学习者提供某种虚拟的场合或机会,容易将“知识”当作一种被预先决定的东西,忽视学习者对知识的认知与加工过程。常常将语境中的语言学习过程在实际操作中表现为一种视听说表象,甚至简化为一种英语口语练习形式,忽视学生认知过程不仅仅是接受,更是批判与创造的过程。

第二,教学灵活性增加教师对教学重难点的理解难度。ESP教学必须体现灵活性,其原因有二:一是ESP课程在内容上必须与特定的专业、职业或活动有关,在词汇、句法、语义、话语等各层面体现语言的生动性并紧贴时代发展;二是ESP教学在语言技能的习得上受到学生需求等因素约束,技能要有针对性,不同年级、不同专业、甚至不同规模的班级必须体现教学差异性。因此,ESP教学必须是灵活动态过程,这对教师而言,教学重难点相较EGP而言更难以把握。在以学生为中心的教学过程中,大量非程序性的教学活动裹挟着教学认知冲突,使教学效果大打折扣。

(二)学的困境

第一,专业知识和语言知识两种认知冲突影响学习效果。学生在学习ESP课程中,认知过程既承担语言教学形成的负载,又受到学科专业知识冲击,语言与内容两方面认知冲突同时形成。如学生在商务英语课程中学习美国企业的组织架构(business structure),既要学习有关组织架构词汇的专业表达,又要厘清这些专业术语(如GP、LLP、LP、LLC)之间的差异。专业与语言两种认知冲突叠加,对学生掌握专业知识和语言知识构成障碍。

第二,学生自我认知的学习需求不清晰。ESP需要全程贯彻“以学习为中心”的课程教学理念,即基于学生的需求分析后形成动态的教学活动设计。所谓需求,分为三种,即“必学知识”“欠缺知识”和“想学知识”(Hutchingson&Waters,1987)。学生只有了解自我“欠缺”,才能根据课程设计的“必学知识”来满足自我认知“需求”。但现实是,教师和学生都会因观察角度不同,对“欠缺”缺乏认知,学生的认知和教师的认知,又与用人单位需求有所出入。ESP的课程理念要求教师必须不断调整课程设计方案、教学方法、教学内容,满足学生的学习需要,这样一个动态过程,会进一步增加学生对自我认知学习需求确定的难度。

第三,学生学习动力不足。ESP教学中,教师采用多种教学形式,但有可能专业内容本身涉及的知识内容太过高深或者太过容易,这些都容易导致认知挑战驱动不足;或是专业知识与语言技能之间的不匹配导致学生失去语言学习动力 (吴彩芬,2017)。这是因为学习的动力应主要来自学习者认知结构同化、顺应过程中对不平衡或冲突的状态的自我调节(陈玉萍,2010),无论教师采用哪种教学形式,这种形成的奖励或惩罚等外在强化都只是学生内在反应的间接力量。

三、认知冲突的教学价值

教与学的认知困境,既是ESP教学面临的障碍,又是教学困境化解的关键点。每个ESP初学者头脑中已存在部分知识图式,如何在教师还原真实应用场景中在原有认知结构和经验上建构新的概念图式,而不仅仅是对学科概念和原理的一知半解或为应付作业形成的死记硬背惯性。这一认知过程必须在无数个认知冲突中得以强化和化解。

皮亚杰认为,主体内个体图式经过形成、修正和发展后,认知冲突经过同化、顺应和平衡三个阶段;外部环境刺激是认知冲突的基础,同化和协调是认知冲突的前提和新格局生成的驱动力。

教师的精心设计可以成为外部环境刺激的推手。精心设计让学生产生“疑惑”“不解”诱发认知冲突,能促进有效学习。苏霍姆林斯基曾说过:“在人的心灵深处,都有一种根深蒂固的需要,这就是希望自己是一个探究者、发现者、研究者。”由环境刺激的新异性引发的一个个认知冲突,是个体思维进步和智力提升的关键环节。因此,在教育活动尤其是直接的课堂教学情境中,认知冲突具有重要的教育价值。基于对冲突认知的不平衡,为主动的学习、批判性思考和创造性智力活动提供了最重要的内生性动力;如果引入大于零的兴趣系数,则动力的大小与“冲突”强度和兴趣系数的乘积成正比;消除和规避“冲突”的意向必然引发积极主动的思维整合,最终达成主观图式的结构性调整。

由此可见,在课堂教学中,教师要善于创设具有探究价值的问题情境,使学生产生认知冲突,把学生引入自主探究的氛围中,让学生在情境中体验,在探究中发现,从而提高课堂教学的有效性。因为学生在课堂学习中,是学生调动自身的潜能,让学生从已有的认知中产生的认知冲突来组织开展教学活动,拓展学生的思维空间,目的在于解放学生的思维,激活学生的思维。高明的教师需要在知识获得的过程中“制造”这种认知上的冲突,让学生自己探究,锻炼自己的思维,从而完善自己的思维,提高思维能力。

四、认知冲突的设置原则

ESP教学效果的优劣关键在课堂,课堂的教学活动成为一种教与学统一的交互影响和交互活动的过程。在这个过程中,教师要善于找准冲突点,营造、促成学生的认知冲突。通过教师对信息的合理编码,传递给学生;学生成功解码,形成反馈。在教学相长中,形成良性互动,将冲突各个击破。那么,冲突点的凝练需要把握以下几点。

(一)“冲突”在教学热点上

选择大部分学生熟悉,最好是热点、关注度比较高的问题进行冲突设计,有利于学生大胆提出自己的观点。如果问题生僻、学生不熟悉,互动就可能开展不起来。ESP课程设计需要围绕热点问题深入理解其语言表达规律。如讲商务英语谈判,需要关注近年中美贸易摩擦、华为事件等鲜活案例。在教学中,根据教学大纲,有针对性地将部分学生的困惑,通过修改完善,引申为教学案例。这样,针对困惑,尤其是商务谈判案例中的语言表达和书本上规则间的冲突,更能激发学员求知解惑的主动性。

(二)“冲突”在教学重点上

教学重难点关乎学生专业能力的生成。教师必须吃透大纲和教材,必要时自编教材,把握重点、难点,使选择的“冲突”问题具有重点价值,同时采用多种教学手段激发不同层次学生的兴趣,使学生在思维的碰撞中生成知识,培养分析和解决问题的能力,在提高学生的语言能力的同时培养其思辨能力。

(三)“冲突”在教学疑点上

“疑是思之始,学之端。”思维是从疑问和惊奇开始的。爱因斯坦指出:“提出一个问题,往往比解决一个问题更重要。”所以,在设置冲突的教学中,教师应抓住学生容易生疑的知识点设计问题。对于疑点,学生往往比较敏感,围绕疑点问题开展各种形式的互动,可以激发学生探索欲望,换来学生心态的开放和创造力的激活。如英文中company、corporation都可译为公司,但两个单词代表的公司性质差异是学生难以理解的。再比如商务英语写作中信函写作语体并不全是正式的,而应根据信函类别、问题情境等选择适当语体,那么选择的原则又是什么,这往往是学生面临的困惑。

五、认知冲突的营造与化解

有关学生认知冲突的促成,操作性条件反射理论要求教师刻意且巧妙地给出间接诱导信息,不断启发和鼓励学生进行主动的思考整合(操作性反应),自主形成认知冲突。主观上的“别扭”连同追求认知平衡的“天性”,会使学生产生进一步思考整合的浓烈兴趣和充沛动力,以及对教师进一步信息诱导和反应评价的强烈期待。在自主思考而不是被动接受中形成的认知冲突,对学生创造性、批判性思维能力和综合素质的提升,具有重要意义。一个长期接受教师间接诱导情境训练的学生,会逐步形成一种敏锐到自发和习惯性的问题捕捉能力,以至于在没有教师在场,缺乏自觉诱导情境的普通情境下,依然能够进行积极的意义识别、问题捕捉和思维整合,具备超出常人的问题意识,而问题意识恰恰是创造性、批判性思维能力和综合素质的重要单元。

教师课堂诱导行为的恰当与否,是“诱导性促进”方式能否成功的关键。笔者以讲授商务英语写作课程的“商务信函”为例,从时间序列上,介绍教师诱导行为的方式或环节。

(一)引入难题

提前一周将商务英语专业四级真题通过作文批改网在线发给学生,要求学生在30分钟内完成一封投诉信(complaint letter)。上商务英语写作的学生都经历过大学英语四级考试,对英语应用文写作有初步的认知,且课前向学生讲授过商务英语写作的基本原则。上传参考答案至作文批改网后得到学生的作文机改成绩。同时邀请两名商务英语写作老师按照专业四级作文要求进行批改,选取其中典型作文范文。从学生作文成绩看,学生对商务信函的要点掌握并不理想。通过问卷调查学生对自己作文的预计评分发现,学生普遍认为自己得分要高于教师和机改得分。尤其是写作信函字数越多的学生,这一差距尤为明显。在作文批改网中要求学生进行自我评价和同伴互评,发现往往是自我评分高于为对方评分。这说明学生对商务信函的评价标准并不清楚。将这一问题作文在课堂上导入问题,要求学生小组讨论商务信函的写作原则究竟是什么,投诉信的写作要点是什么。学生普遍认为信函写作很简单,从初期调查结果看,部分学生认为自己的教师和他人评价分数偏低。这一问题,直接就吸引了他们的注意力。

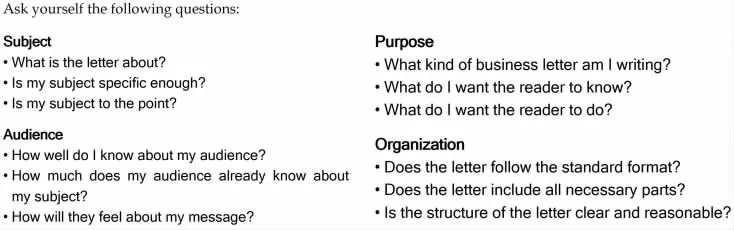

笔者通过探讨题中抱怨信的情景设置,引发学生思考投诉信的内容要点;直接发问,围绕主题、受众、目的、结构等4个方面,要求学生由此及彼,设身处地以案例中人物身份思考自己写的投诉信是否达到商务沟通目的(课堂ppt展示如图1所示)。这时,学生既定的认知结构难以简单同化这一“难题”,造成初步的“思维紧张”和解题冲动,营造一种积极思考的“学习情境”。

图1 问题设置提问

(二)诱导信息

根据学生已有知识结构与达成“目标认知冲突”所需知识结构之间的匹配与关联度,提示关键性诱导和辅助信息,使新旧知识之间既发生条件联系,又呈现条件冲突。笔者将以往授课中讲授的商务写作基本原则(如7C原则)、前两次课讲授关于公司内部沟通常用的备忘录、便条的写作原则相关PPT打在屏幕上,引发学生对内部沟通文书写作要点及投诉信这一类别信件的写作要点进行讨论。同一写作原则,既可以用以往所需商务写作7C原则解释本课范例作文的部分问题,又不能解释投诉信内容要点的关键。于是,引出本课所讲内容“投诉类信函写作”的教学难点,即作者要对投诉的内容及对本公司的重要性需阐述清楚。

(三)多方发难

学生的作文经过同伴互评打分,向学生阐述作文评分标准包括文章内容、交际效果、篇章组织、语言运用这4个方面考查信函是否实现写作目的。同时比对商务写作的7C原则,以作文授课范文为案例,引发学员自发形成“既要依托理论解决问题,又不能依赖理论解决一切问题”的思维模式。也就是说7C原则说来简单,但如何运用,能否解决问题,要学生带入读者思维看待这一问题。这就如同向学生注射病毒免疫疫苗,帮助他们形成可能造成理论困惑的免疫力。“多方发难”类似于人体抵抗,目的在于化解“预防接种”后形成的认知冲突,增强免疫力。

(四)关键点拨

在恰当的时机,以恰当的方式(关键图示、关键词或关键判断、关键范文等)对正处于积极思考状态的学生进行关键信息提示。提示投诉信与其他商务信函在语场、语旨、语式方面的不同。“关键点拨”的目的,是建构一种谜底昭然若揭、解题思路呼之欲出的情境。理想的状态是让学生在教师的关键点拨下自主解出谜底,一揽子收获过程之花与结论之果——这是启发式教学的理想境界。

(五)延迟评判

对于学生的问题应答,不急于做强化或排除的评价性反应,而是刻意留出一段时间让学生在对教师和同学的观察中继续思考。延迟评判的目的是,通过保持和延长学生的主观不确定性状态,营造一种紧张氛围,提升更多的兴趣和动能,促进学生进一步自主思考。在互动讨论中,对学生的及时评价会使其丧失思辨的能力。教师任何“及时”评价,都会造成学生对所谓“标答”或“权威”的盲从,本已形成或将要形成的思维冲突链条会突然断裂,不自觉滑向教师思维的轨道中。诸如商务英语写作等ESP课程,其开放性、包容性、多样性的特征尤为明显,如果教师与学生讨论中过于强调“标准”,则视同放弃了对学生开放思维的训练和培养,这不利于培养学员的思辨能力,更不利于锻炼学生的商务沟通能力。

(六)强化排除

仔细观察学生的每一步操作性反应与“目标认知冲突”的接近或偏离状态,在自觉的反馈控制中促成学生认知冲突的形成与发展。冲突的发展可以有两个结果:一种是强化,即问题并没有唯一的“结论”,各方争辩激起思想的火花。这时,学生应将强化的冲突演化为多角度思考问题的能力培养。这种冲突的“不可化解”,并不要求及时化解,应顺应学员认知规律,合理解释冲突,达到理论知识“越辩越明”的效果;二是排除,即问题结论一致、冲突化解。这时,教师应将冲突化解的过程再现给学生,在学生的认知过程中,抓住问题的关键线路,起到画龙点睛的作用。再一次将图1所示的ppt展示给学生看,讨论投诉信函写作的目的,从商务沟通角度阐释学生写作中应具备的读者思维和问题意识。

ESP教学的关键在课堂教学,是教学主体间交往而非对象化生产,是“互动”而非“独动”,是师生间重复博弈而非生产者的一次性决策。可见,教学认知冲突的设置与化解不仅依靠教师厚重的专业学养,不拘泥于专业限制的跨学科综合视角,敏锐的观察与超高的控制能力,更需要教师具有自觉的责任与担当,以及对学生学习的感同身受。