课程思政视域下小学教育专业音乐课程教学的困境与出路(上)

吴杨廷、冉隆锋

2020 年10 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(以下简称《意见》),强调“全面提高美育教师思想政治素质、教学素质、育人能力和职业道德水平”①。要落实《意见》精神,关键在美育教师,难点在乡村学校,落脚点在美育课程。小学教育专业学生是今后乡村学校美育师资的重要来源,而音乐课程则是对学生实施美育的重要途径,能满足国家、社会、学生三方面对美育的需要:从国家层面讲,能满足乡村学校美育师资需求,解决由于历史原因造成的乡村学校美育教师数量不足、质量不高的问题;从社会层面讲,能满足乡村义务教育阶段学生对美育的强烈需求,解决由于城乡差距造成的乡村学校美育相对薄弱的问题;从学生层面讲,能满足小学教育专业学生个人全面发展的需要,解决由于应试教育影响而造成的学生审美与人文素养相对欠缺的问题。因此,小学教育专业的音乐课程具有独特的价值和意义,在人才培养课程体系中占据着不可或缺的地位。

一、小学教育专业音乐课程价值分析

我国素有“礼乐之邦”的美名,音乐课程价值历来受到国家层面的重视,其价值观是在漫长的音乐教育实践活动中形成的,并受不同历史时期音乐哲学思想的影响。周公制礼作乐,用尽善尽美的韶乐开启古代礼乐教化之先河,其礼教相当于现在的德育,乐教相当于现在的美育,音乐教育在西周隶属国家层面的官学系统。“兴于诗,立于礼,成于乐。”秦汉之后,由于官学与私学并行,音乐教育在官学体系中有所削弱,乐教传统主要在私学教育中继续发扬,礼乐思想一直延续至整个古代社会终结。近代西学东渐,“学堂乐歌”运动兴起,音乐课程回归到国家层面。由于受“自律论”、“他律论”和“实践论”等西方音乐哲学思想影响,我国先后出现了“审美论”、“实践论”、“功能论”和“美育论”等音乐教育哲学思想,其中影响较大的是“美育论”。1912 年后,蔡元培首次将美育列入国家教育宗旨,如师范学校音乐课教学目的是:“乐歌要旨,在习得音乐知识技能,以涵养德性及美感,并解悟高等小学校唱歌教授法。”②1949 年后,音乐课程的价值观从“辅德、辅政”工具理性逐渐向“审美、人文”价值理性转变。例如,“阐明音乐与社会的关系、社会的作用,特别是中国人民音乐在解放革命斗争时期和社会主义建设时期的作用。”③(1956年)“音乐教学是中等师范学校进行美育的重要手段之一。”④(1982 年)在新时代,音乐课程的审美价值内涵有了新的发展,强调“以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领,以提高学生审美和人文素养为目标”⑤。

纵观音乐课程教育教学实践可以看出,音乐课程价值主要包含学科本体价值和学科教育价值,而小学教育专业的音乐课程还具有职业技能价值。其中,学科本体价值,即核心素养价值,“音乐学科核心素养是音乐课程的DNA”⑥。它包括审美感知、艺术表现、文化理解和创意实践等。审美感知是指对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段及独特美感的体验、感悟、理解与把握;艺术表现是指通过演唱、演奏、综合艺术表演和音乐编创等活动,表达音乐艺术美感和情感内涵的实践能力;文化理解是指通过音乐感知和艺术表现等途径,理解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵;创意实践是指在审美感知、艺术表现、文化理解基础上的综合运用与创新创造能力。学科教育价值,即课程思政价值——弘扬中华美育精神,坚定文化自信,以美育人、以美化人,让学生审美素养与思想素质协同发展,提升师范生专业精神、乡村情感和教育情怀,将知识传授、能力培养和价值塑造三者融为一体,落实立德树人根本任务。职业技能价值,即教学技能价值。一专多能,是乡村小学教师的特点。然而,由于目前对小学教育专业音乐课程价值缺乏审视与分析,因此上述三个方面的价值不能有机统一,这使得学科教育价值和职业技能价值还没有得到充分彰显,在课程目标定位、课程体系设计、课程内容选择和课程考核评价等方面还存在诸多问题,不能很好地满足国家、社会和学生三方面的需求,形成了一系列矛盾与困境。我们以小学教育专业(全科)为例,认为要从准确定位课程目标、丰富完善课程体系、优化整合教学内容、混合式教学方法、多元化考核评价等方面寻找新的出路,实现知识传授、能力培养和价值塑造三者有机统一,落实立德树人根本任务。

二、小学教育专业音乐课程教学的困境

(一)音乐课程目标定位不准确

音乐课程目标是实施音乐课程后预期的学习结果,即通过音乐课程学习,学生在知识目标、能力目标和素质目标(含思政素质)三个方面要达到的预期效果。其中,知识目标主要指音乐学科知识和教学知识;能力目标主要指专业能力(专业技能)、方法能力(方法与过程)和社会能力(情感·态度·价值观);素质目标主要指学科核心素养和思政素养,即学生在音乐课程学习后应具备的意识、精神、品质、思维、习惯等,寓于知识学习和能力培养之中。小学教育专业音乐课程目标支撑人才培养目标,并与小学音乐课程目标相衔接。小学音乐课程目标是将情感·态度·价值观放在首位的,强调在音乐听觉与音乐体验之中培养情感·态度·价值观。例如:“学生通过音乐课程学习和参与丰富多样的艺术实践活动,探究、发现、领略音乐的艺术魅力,培养学生对音乐的持久兴趣,涵养美感,和谐身心,陶冶情操,健全人格。”⑦然而调查发现,小学教育专业音乐课程目标主要还是从学科专业教育视角定位的,理念上还没有摆脱“工具性”“单向度”的问题,重视知识目标,强化“双基”训练,却轻视能力目标,忽视素质目标。有的高校的小学教育专业人才培养方案将音乐课程目标阐述为:使学生了解基本乐理知识,掌握简谱、五线谱视唱方法,理解儿童音乐作品创作手法,增强音乐鉴赏能力,提高声乐、合唱指挥及钢琴弹唱技能,学会小学音乐教育教学方法,为从事小学音乐教学与课外艺术活动打下坚实的基础。很显然,这种方案对审美与人文修养强调不够,对“师德修养”“乡村情感”“教育情怀”等思政目标亦重视不够。

(二)音乐课程体系不完善

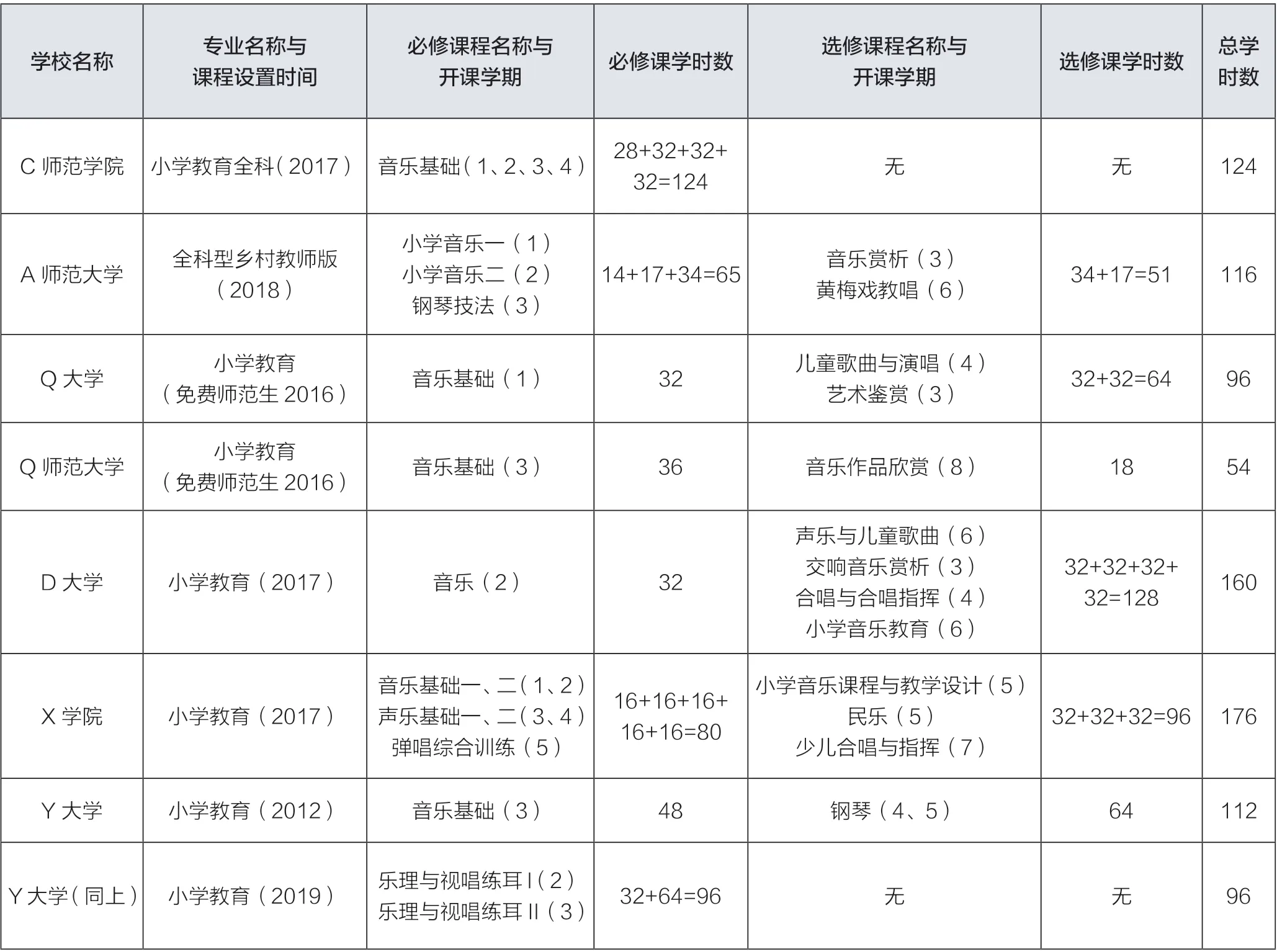

课程体系是培养目标实施的规划方案,是知识目标、能力目标和素质目标(情感目标)得以实现的保障。小学教育专业的音乐课程体系,一方面要遵循《意见》精神,“逐步完善‘艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长’的教学模式”⑧;另一方面要考虑全科教师的特殊性,即职业技能需要。调查发现,目前许多小学教育专业的音乐课程体系五花八门,从课程名称上看,有的高校只开设一门“音乐基础”必修课程,授课时间两年,一周两课时。有的高校除了开设必修课程之外,还开设了几门选修课程,授课时间三年,每门课程一周两课时。课程体系设计思路明显残留着过去三级师范时期的痕迹,特别是受“老中师”的影响颇深。(见表1)这样的音乐课程体系,没有充分与新时代音乐课程教学目标契合,不能体现一专多能全科特点。具体表现为:过于关注音乐知识的系统性学习,轻视审美感知能力等核心素养的培养;重视课堂教学,轻视多渠道的审美实践教学;重视“吹拉弹唱”等基本技能的机械训练,轻视小学音乐教学法方面的职业技能训练;重视音乐学科本体价值,轻视情感·态度·价值观的学科教育价值。

表1 七所高校小学教育专业音乐课程体系

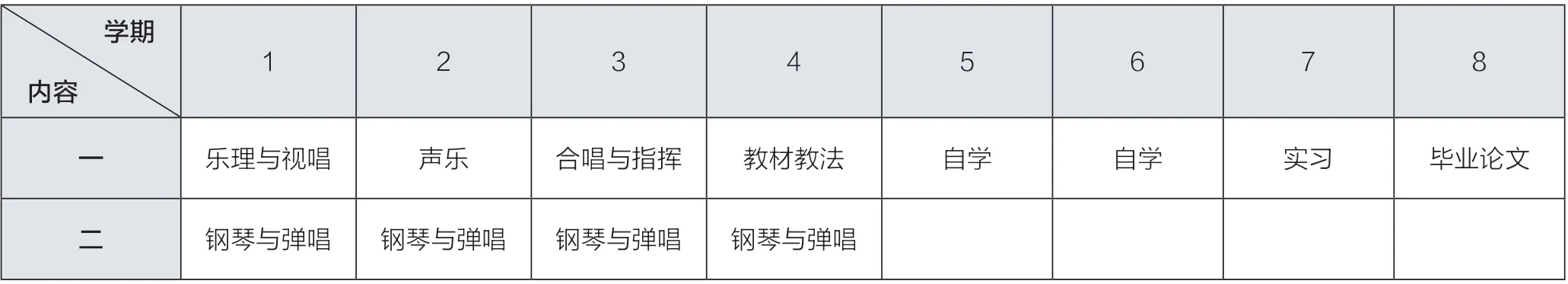

(三)音乐课程教学内容设计不科学

课程教学内容是课程目标的具体化,是课程实施和课程评价的指南,包括内容的选择、组织和呈现方式等,它关系到学生学习的积极性,进而影响到课堂教学的效果乃至整个教学目标的实现。当代课程内容的基本取向即是“学科知识”“当代社会生活经验”“学习者的经验”。⑨无论哪种取向都只有在转化为学习者的经验时,才能实现课程目标。调查发现,目前小学教育专业音乐课程教学内容安排随意性强,缺乏统筹,矛盾突出,不能很好地达成课程目标。究其原因,一是在于小学音乐课程教材衔接度不高。具体表现为片面强化音乐“学科知识”的系统性,对于“当代社会生活经验”关注不够,对于小学音乐教学内容的“感受与鉴赏、表现、创造、音乐与相关文化”等领域结合度不够。二是教学内容缺乏整合。尤其在有限的教学时间内,不可能系统、深入地完成乐理、视唱、演唱、弹奏、欣赏等教学内容,难免顾此失彼、浅尝辄止,导致教学效果不佳。例如,重庆某些高校片面强化音乐知识(乐理)与钢琴弹唱技能学习,“感受与鉴赏、表现、创造、音乐与相关文化”等内容较少,课外、校外实践实训教学机会亦非常少,审美实践明显不足。(见表2)三是课程思政元素融入不够。《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下称《思政纲要》)要求:“要深入梳理专业课教学内容,结合不同课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。”⑩目前,小学教育专业音乐课程部分授课教师没有深刻认识到课程内容作为思政载体的重要性,主观上缺乏深入的调查和系统的构思,机械照搬现有教材内容,不敢越雷池一步。没有深入挖掘现有课程内容中的思政元素,提炼思想价值和精神内涵,更没有充分利用“学习者的经验”,创造性地将红色文化资源作为课程思政资源。有的教师在思政内容构建上不成体系,随意选择思政元素,或碎片化地植入政治认同、家国情怀等思政元素,缺乏主线统领,特色不鲜明,形成“两张皮”现象,缺乏广度、深度和温度,造成学生反感,不利于思德养成,难以实现从知识传授、能力提升到价值塑造的转变。

表2 重庆某高校小学教育专业音乐课程内容安排表(2015——2019 年)

(四)学生创新性学习动力不足

创新性学习能够引起变化、更新、改组和形成等一系列问题,有着深厚的心理学基础——发现学习和创造性思维。⑪创新性学习方法实际上指向学生的自主、合作与探究。调查发现,小学教育专业学生的音乐课程学习仍然是以被动接受、适应性的学习方式为主,他们自主合作探究式学习意识不强,创新性学习动力不足,兴趣不浓,学习效果欠佳。我们编制问卷调查表和网络访谈提纲,对重庆市某高校小学教育专业学生的音乐基本素养、思政素养、学习动机和学习兴趣等方面开展了长期的调查,发放问卷调查表1369份,收回1351 份,回收率98.7%,有效率100%。(见表3)经过数据统计与分析发现,导致学习效果欠佳主要有以下四个方面原因:一是自主学习意识不到位,主观能动性不强。学生对音乐课程价值和课程目标认识不清,没有认识到音乐课程对于提高自身审美与人文素养的价值,没有认识到音乐课程对于形成正确的情感·态度·价值观的作用,没有认识到音乐课程对于今后从事乡村学校美育工作的意义。少数学生狭隘地认为自己是全科教师,不是小学专业音乐教师,主观上降低了要求;还有部分学生认为音乐课程目标太高,望而却步。二是音乐基本素养薄弱,兴趣没有被激发出来。学生的音乐潜能在基础教育阶段没有得到开发,除了极个别学生学过乐器外,绝大多数人都没有接受过声乐或器乐训练,入学时能识简谱的学生不足五成,更糟糕的是部分学生对音乐课程丧失兴趣。(见表3)三是混合式学习方式欠缺,信息化技术不强。混合式学习是以学习者为中心的教育范式,以多种学习理论为支持,以在线学习为突破,以培养学生个性化学习、自主学习、探究学习为目的。⑫然而,目前小学教育专业学生的音乐数字化技术非常薄弱,自主合作探究学习也刚起步。四是思政素养不足,红色音乐文化教育与场域熏陶缺失。学生对红色音乐知之甚少,“音乐党史”⑬活动严重缺位,能完整地演唱一支家乡的民歌或红色歌曲的学生不到三成,原因是受到基础教育阶段应试教育的不良影响,高等教育阶段又过于关注对音乐技能的机械训练,导致审美与人文素养自觉性不够,课程思政的主动性不强。

表3 重庆某高校小学教育专业学生音乐基础(入学时)

(待续)

注 释

① 详见http://www.moe.gov.cn/s78/A01/s4561/jgfwzx_zcwj/202010/t20201019_495584.html。

② 马达《20 世纪中国学校音乐教育》,上海教育出版社2002 年版,第27 页。

③ 姚思源《中国当代学校音乐教育文献(1949——1995)》,上海教育出版社1999 年版,第411 页。

④ 同注③,第441 页。

⑤ 同注①。

⑥ 资利萍《音乐核心素养与音乐学科核心素养的辨析》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》2020 年第1 期。

⑦ 中华人民共和国教育部制定《义务教育音乐课程标准(2011 年版)》,北京师范大学出版社2012 年版,第8 页。

⑧ 同注①。

⑨ 尹爱青 《学校音乐教育导论与教材教法》,人民音乐出版社2007 年版,第79 页。

⑩ 详见http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t2020 0603_462437.html。

⑪ 张西方《创新性学习与创新教育》,《山东师范大学学报(哲学社会科学版)》2002 年第5 期。

⑫ 杜世纯《混合式学习研究》,中国社会科学出版社2018 年版,第49 页。

⑬ “音乐党史”概念源于《教育部办公厅关于做好“音乐党史”系列活动有关工作的通知》。

作者附言:本文系重庆市2021 年度高等教育教学改革研究项目“《小学音乐基础》课程思政改革研究与实践”(项目编号:213323)的阶段性研究成果。

——以信号与系统课程为例