得“形”而求“意”精神的传承者

范红梅

得“形”而求“意”是中国古代绘画美学思想的精髓,其内在于中国画的表现理念中,最为重要的就是“传神”“写意”。中国绘画自古以来便不满足于单纯摹写外界物体的“形似”,而把“形”与“意”在形象中保持一定均衡作为理想。

张雁是得“形”而求“意”精神的传承者。他认为绘画是视觉艺术,所有的审美对象理所当然要托付于某种形态,通过形象来加以表现。中国画中的形象把重点放在超越了对象表面特征为对象的本质特征上面,更为重要的是画家如何把自己的意趣灌注到对象中并加以表现,而绝不仅仅停留在对对象单纯模仿的再现上。也就是意境指挥笔墨,作品才能体现作者的审美意识,并成为真正的艺术品。中国画作为画存在,当然需要具有某种具体的形象,没有这种形象,就不能称为画。但是画中的形象,又不单纯是“形”,只有介入了“意”,才可以成为艺术形象。在这个意义上,简直可以说“意”掌握着“形”。虽说作画最重要的是“意”的移入,但既然是绘画,就要托之于“形”来加以表现,如果画家轻视“形”,那么“意”又如何表现出来呢?中国画作画的最终目标,说到底在于“求意”,而为了达到这个目标,必须强调形象的绝对性。

张雁在中国画创作上始终坚持以线条造型为最简洁的绘画表现形式。他说所谓“线条”意味着“形而上”的“道”或表现途径,自始至终缀合意、笔,统一主观与客观,从而概括出艺术形象。他的中国画作品中或刚健、或苍老、或古朴、或厚重、或飘逸的线条,会让人们产生无尽遐想和酣畅淋漓的审美感受,具有创造艺术美的巨大功能。

张雁的中国画从线条中透露出形象姿态。他在长期的艺术实践中不断探索、完善、发展,运用笔墨塑造形象、表达思想感情、反映自然和生产生活实际,形成了一整套独具中国特色、完整且具有民族特色的艺术技巧,具有独具匠心的艺术造诣。他受儒家中庸思想的影响,认为平缓的线条蕴藏着传统的哲理,他书画作品中的线条有的不一定是客观实际中存在的,而是他构思、意境的体现。

张雁的中国画始终贯穿气韵生动和迁想妙得。他尊崇尚意和创意的意境,也就是遵循以生活实践为基础,以文化修养为辅助,以笔墨技法为手段,以“读万卷书行万里路”为创意的条件,以“以形写神”和“形神兼备”为创作的途径和目的,形成比较成熟的如“简”“雅”“拙”“淡”“偶然”以及“纵恣”“奇崛”等为主的中国文人画的风格。他的中国画中,线条盘旋、往复、曲折、顿挫,疏荡、绵密、聚散、交错,线条的每一次运动和方向,都紧扣着刹那间的心境。他认为,“气韵生动”是形象的生命,把握对象的精神实质,取其要点隐其笔迹,不使欣赏者明显地看出自己的技巧,将自我融入对象,突出对象的代表性使其成为典型形象,留给欣赏者丰富的想象的余地,是他绘画创作追求的最高目标和最高境界。

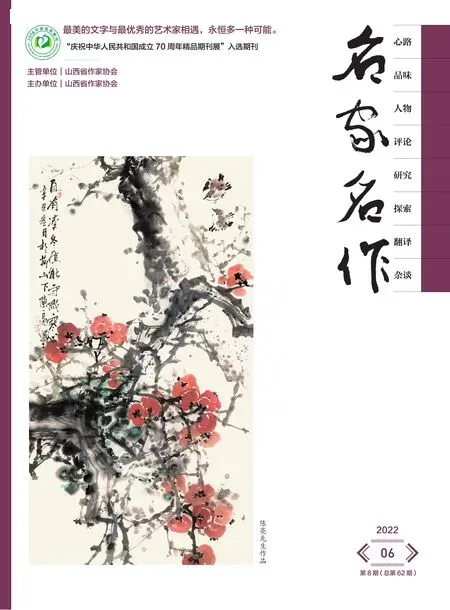

《清贞》 张 雁/作

张雁的中国画始终体现着骨力、骨法和风骨。中国画的气韵、风神由骨法来具体体现,内在作用于外在,外在更是通过运笔而形象化、具体化。张雁重视“骨”,又重视情感,具体表现为“风”,所以他的作品有风骨,思想和情感都很重视,实现了从逻辑性到艺术性的转变。

扎根生活,潜心研习,远离浮躁,精心磨砺,勇于创新,是张雁艺术生涯中的永恒主题,他结合实际生活挥洒出艺术智慧,体现出自身的艺术价值,进而彰显自身的担当和时代使命。

《惠和》 张 雁/作