经尿道膀胱肿瘤切除术结合吡柔比星治疗浅表性膀胱癌的疗效观察

林巧威,李龙辉,黄 铭

(高州市人民医院泌尿外科,广东 茂名 525200)

膀胱癌是一种泌尿生殖器官疾病,临床表现为尿频、尿急、排尿困难等,属于常见的恶性肿瘤。浅表性膀胱癌又称非肌层浸润性膀胱癌,是膀胱癌的典型代表,复发、转移风险较高,一旦病灶发生转移,患者的生存率将大大降低。目前,浅表性膀胱癌的治疗方式包括手术、局部或全身免疫治疗、化疗及放疗等。其中以经尿道膀胱肿瘤切除术(TURBT)最为常用,TURBT术式可有效切除肿瘤病灶,患者短期内疗效尚佳,但TURBT术后复发率较高[1-2]。因此,TURBT术后需要在膀胱内灌注化疗药物进行辅助治疗。吡柔比星属于新型细胞毒性抗癌药物,为膀胱内灌注的理想药物,其具有对肿瘤细胞敏感、膀胱上皮细胞内血药浓度高、不良反应少的优势[3-4]。基于此,本研究旨在探讨TURBT术结合吡柔比星膀胱灌注治疗浅表性膀胱癌的效果及对患者血管内皮生长因子(VEGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、可溶性细胞间黏附分子1(sICAM-1)水平的影响,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2017年1月至2018年6月高州市人民医院收治的60例浅表性膀胱癌患者,按照随机数字表法分为对照组(30例)和观察组(30例)。对照组中男、女患者分别为13、17例;年龄45~78岁,平均(65.36±2.20)岁;病理学分级[5]:G1级21例,G2级9例;肿瘤分期[6]:T1期18例,Ta期12例。观察组中男、女患者分别为12、18例;年龄46~79岁,平均(66.39±2.26)岁;病理学分级:G1级20例,G2级10例;肿瘤分期:T1期17例,Ta期13例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。诊断标准:符合《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》[7]中的相关诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准,且经组织病理学检查确诊为浅表性膀胱癌者;首发且单发肿瘤者;肿瘤未转移者;肿瘤分期为Ta~T1期患者等。排除标准:合并其他恶性肿瘤者;合并严重肝、肾功能异常者;入院前有其他抗肿瘤(放疗或化疗)治疗史者等。本研究经高州市人民医院医学伦理会审核批准,且患者或其家属签署知情同意书。

1.2 手术与治疗方法予以对照组患者TURBT术治疗:硬膜外麻醉成功后,患者取膀胱截石位,消毒铺巾,经尿道置入wolf电切镜,确认肿瘤位置、大小及数目等情况,明确肿瘤病灶的基底部,0.9%氯化钠溶液循环灌注保持视野清晰,从肿瘤表面切除至基底层,肿瘤病灶基底部较小且有缔时,设置电刀电切功率100 J,电凝功率60 J,切割基底部或瘤蒂,后处理深肌层、浅肌层及黏膜;若肿瘤病灶体积较大或基底广,则封闭滋养血管,处理肿瘤蒂部暴露的瘤体,自蒂部至肌纤维将瘤体切除,后灼烧肿瘤病灶区四周20 mm内的黏膜组织。复查肿瘤部位,止血退镜,保留导尿管,术后5~7 d取出导尿管。观察组患者TURBT术后24 h给予吡柔比星膀胱灌注治疗:TURBT方案同对照组,将30 mg注射用盐酸吡柔比星(瀚晖制药有限公司,国药准字H20045983,规格:10 mg)加入至50 mL无菌蒸馏水中进行膀胱灌注,灌注前患者禁水4 h,将导尿管置入患者膀胱,尿液排尽后,将配置好的吡柔比星药液进行膀胱灌注。每隔15 min更换体位,依次取仰卧位、左侧卧位、俯卧位及右侧卧位,前8周,1次/周,后改为1次/月,用药至术后1年。两组患者均随访观察2年。

1.3 观察指标①比较两组患者血清VEGF、FGF、sICAM-1水平。分别于术前、术后1年采集两组患者空腹外周静脉血5 mL,离心处理(转速为3 000 r/min,时间为10 min),分离血清,采用酶联免疫吸附实验法检测血清VEGF、FGF、sICAM-1水平。②比较两组患者术后复发与生存率。统计两组患者术后2年生存情况,并于术后第1、2年进行复查,统计复发情况。③比较两组患者不良反应发生情况,包括膀胱炎、尿痛、血尿。

1.4 统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计数资料以[ 例(%)]表示,两组间比较行χ2检验,多时间点间比较采用χ2趋势分析;计量资料均首先进行正态性和方差齐性检验,若检验符合正态分布且方差齐,则以(±s)表示,行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

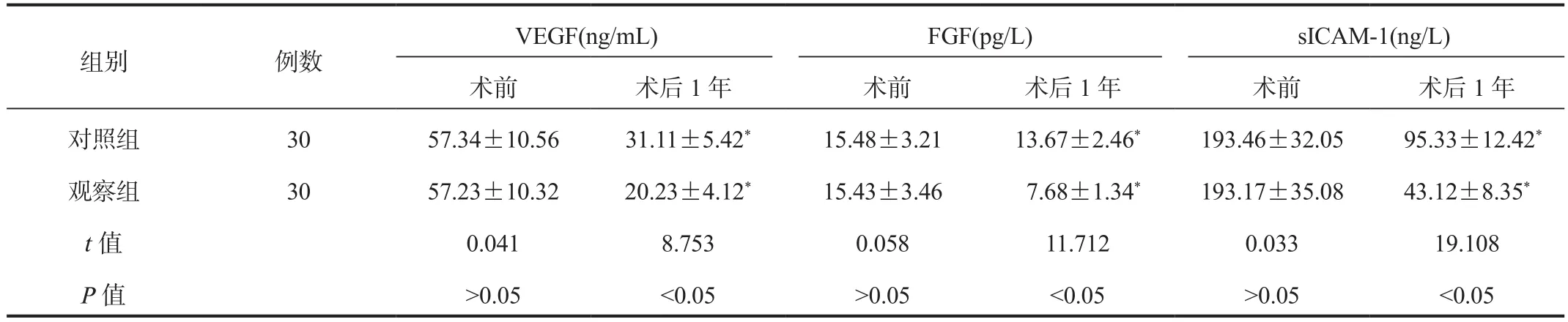

2.1 两组患者血清VEGF、FGF、sICAM-1水平比较与术前比,术后1年两组患者血清VEGF、FGF、sICAM-1水平均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者血清VEGF、FGF、sICAM-1水平比较( ±s)

表1 两组患者血清VEGF、FGF、sICAM-1水平比较( ±s)

注:与术前比,*P<0.05。VEGF:血管内皮生长因子;FGF:成纤维细胞生长因子;sICAM-1:可溶性细胞间黏附分子1。

组别 例数VEGF(ng/mL) FGF(pg/L) sICAM-1(ng/L)术前 术后1年 术前 术后1年 术前 术后1年对照组 30 57.34±10.56 31.11±5.42* 15.48±3.21 13.67±2.46* 193.46±32.05 95.33±12.42*观察组 30 57.23±10.32 20.23±4.12* 15.43±3.46 7.68±1.34* 193.17±35.08 43.12±8.35*t值 0.041 8.753 0.058 11.712 0.033 19.108 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.2 两组患者复发率与生存率比较术后1、2年观察组患者的复发率(6.67%、10.00%)均低于对照组(26.67%、36.67%),术后2年生存率(83.33%)高于对照组(56.67%),差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者复发率与生存率比较[ 例(%)]

2.3 两组患者不良反应总发生率比较观察组患者不良反应总发生率(10.00%)低于对照组(33.33%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者不良反应发生率比较[ 例(%)]

3 讨论

浅表性膀胱癌是发生于膀胱黏膜的恶性肿瘤,TURBT术是一种经尿道微创手术,将内窥镜通过尿道放入膀胱,切除病灶,具有创伤小、手术时间短、术后恢复快等优点,已经成为浅表性膀胱癌治疗常用术式,但由于TURBT术保留膀胱的特性,术中会有残留的小病灶,可导致术后肿瘤复发[8-9]。化疗是常用于肿瘤术后的辅助治疗方法,在TURBT术后进行膀胱灌注化疗,能够有效预防肿瘤复发[10]。

吡柔比星为蒽环类抗肿瘤药物,其相对分子量大,行腔内灌注治疗时药物有效成分不经膀胱黏膜吸收,因此具有化疗不良反应少的特点。吡柔比星抗肿瘤机制是通过结合DNA碱基抑制肿瘤细胞有丝分裂,并造成DNA断裂,使癌细胞有丝分裂停留在细胞生长周期的G2期,进而发挥抗肿瘤作用[11-12]。在TURBT术后膀胱灌注吡柔比星能够在局部形成较高的药物浓度,吡柔比星对残留肿瘤细胞发挥较强的杀灭作用,从而防止肿瘤病灶的扩大、浸润,促进术后疾病缓解,抑制术后复发,并改善患者预后[13-14]。本研究结果显示,术后1、2年观察组患者复发率均低于对照组,术后2年生存率高于对照组,提示对于浅表性膀胱癌患者使用TURBT术结合吡柔比星治疗,临床效果好,能够有效促进病情缓解,并降低复发率,提高生存率。

VEGF在淋巴管的生成、转移灶新生血管的形成中具有重要意义,其主要参与浅表性膀胱癌的内皮细胞增殖和浸润,也是导致膀胱癌预后不良的重要因素[15]。FGF可以加快人体血管内皮细胞增殖,刺激肿瘤细胞血管的形成[16];sICAM-1属于黏附蛋白免疫球蛋白,可维持细胞间的正常生理功能,在浅表性膀胱癌的免疫应答中具有信号转导及放大作用[17]。本研究结果显示,术后1年,观察组患者血清VEGF、FGF、sICAM-1水平及不良发应总发生率均低于对照组,表明对于浅表性膀胱癌患者使用TURBT术结合吡柔比星治疗,能够有效抑制癌细胞的增长,且安全性较高。究其原因可能为,TURBT术能够在直视下进行病灶切除,手术视野清晰,并可进行更为精细的解剖和切除,确保肿瘤完全切除,通过高频电流可在瞬间将温度提高至100 ℃以上,脱水气化目标组织并凝固,完全杀死肿瘤细胞[18];术后膀胱灌注吡柔比星,通过抑制肿瘤细胞的增殖、分裂及生长,同时诱导残留肿瘤细胞凋亡,抑制膀胱内肿瘤病灶的浸润、转移、恶化等过程,还可抑制肿瘤新生血管、内皮细胞的增殖,降低癌细胞的侵袭能力,促进癌细胞凋亡[19]。此外,因吡柔比星对肿瘤上皮细胞有较好的亲和力,能针对性杀灭病灶处的肿瘤细胞,且其分子量较大,药物有效成分进入血液的量少,故引发的不良反应少,安全性较高[20]。

综上,对于浅表性膀胱癌患者使用TURBT术结合吡柔比星治疗,能够有效抑制癌细胞的增长,促进患者病情缓解,降低复发率,提高生存率,且安全性较高,值得临床进一步研究和推广应用。