石虎夺权、冉闵之乱与后赵灭亡新论

宋祖雄, 薛海波

(1.扬州大学 历史系, 江苏 扬州 225002;2.南京师范大学 历史系, 江苏 南京 210097)

冉闵之乱作为直接造成后赵政权覆亡的关键事件,历来为史家所关注。关于其原因的探讨大致分为两种路径:其一是以周一良、王仲荦、韩国磐等人为代表,以事件主导者的族属为切入点,认为冉闵的汉人身份是他发动暴乱的直接动因;其二是以小野响为代表,从后赵的继承制度入手,认为冉闵遵循了后赵由领袖人物继承统治权的传统,在遭遇不断强化的以血统为条件的继承新秩序时,其与后赵宗室之间产生了冲突,并最终引发了“诛胡”事件。(1)参见王仲荦《魏晋南北朝史》,上海人民出版社,2003年,第231~234页;周一良《乞活考——西晋东晋间流民史之一页》,载《魏晋南北朝史论集》,北京大学出版社,1997年,第31~32页;韩国磐《魏晋南北朝史纲》,人民出版社,1983年,第249~251页;小野响《後趙史の研究》,汲古書院,2020年,第66~84页。以上两种观点皆是以胡汉冲突为冉闵之乱的底色,视变乱为民族融合大潮的逆流。然而,通观冉闵之乱全过程,从前期宗室内争到后期诛胡建国,冉闵表现出的身份认同似乎截然相反,前一阶段以羯族宗室自命,后一阶段则似显示出汉人立场。上述第一种路径显然很难对冉闵积极参与后赵宗室内斗时所持的羯族立场作出解释;第二种路径则很难解释冉闵最终摆脱拟血缘宗室身份(2)本文所称“拟血缘关系”是指“建立在乳养、收养、过继等基础上的亲属关系”。参见邵正坤《北朝家庭形态研究》,科学出版社,2008年,第96页。,转而以汉官为基础建立冉魏政权的事实。实际上,冉闵之乱绝非偶然出现的突发事件,背后是石虎打击拟血缘宗室群体的失败及羯族传统对后赵政权继承制度的深刻影响。本文拟以冉闵之乱为切入点,梳理动乱发展的深层脉络,考察其背后拟血缘宗室群体地位的浮沉,探索后赵走向灭亡的原因。

一、羯族部族传统笼罩下的后赵政权继承制度

后赵太宁三年(349)四月,石虎病逝,幼子石世在张豺辅佐下成为后赵最高统治者,镇守在外的彭城王石遵随即起兵,拉开了后赵宗室相残的序幕。关于冉闵在此过程中扮演的角色,传统史家多从冉闵的汉人血统出发,将他视为宗室内争的边缘人。《晋书·石季龙载记下》评后赵覆灭之事曰:“既而父子猜嫌,兄弟仇隙,自相屠脍,取笑天下。坟土未燥,祸乱荐臻,衅起于张豺,族倾于冉闵,积恶致灭,有天道哉!”[1](卷107P.2798)此处即将冉闵与张豺等而视之。但实际上,冉闵在后赵宗室斗争中,始终是以最高统治权竞逐者的身份参与其中。

石遵举兵时,为获取冉闵的支持,“谓石闵曰:‘努力!事成,以尔为储贰。’既而立衍,闵甚失望。自以勋高一时,规专朝政,遵忌而不能任”[1](卷107P.2790)。石遵立储的承诺是冉闵参与宗室内争的导火线,而冉闵“甚失望”则为其“规专朝政”进而谋夺后赵统治权的前兆。无独有偶,东晋咸和五年(330),石勒称赵天王,将象征储君身份的“大单于”之位授予亲子石弘[2],石虎对此的反应是“甚恨之”,遂起夺权之心。但后代史家往往并不将二者相提并论,究其原因,从族属认同来看,冉闵诛胡时的表现似与后赵统治权竞逐者的身份格格不入;由血统而论,石虎本为石勒从子,后为勒父周曷朱养子、石勒之弟。而冉闵与后赵最高统治者石勒、石虎之间缺乏事实上的血缘关系,在以血统为核心的华夏继承传统中,冉闵并非“合法”的继承者。如小野响氏即认为冉闵相较于石祗,缺乏获取后赵最高权力的血统依据。[3](PP.84~91)因此,后代史家往往将冉闵视为后赵宗室内争的边缘人。但事实并非如此。首先,作为石虎养孙的冉闵,屡立战功、地位尊崇,“拜建节将军,徙封修成侯,历位北中郎将、游击将军”[1](卷107P.2793),这一时期的冉闵恐怕很难说有华夏族属认同;其次,石虎与石勒之间血缘关系难以辨析,实际上是石虎作为勒父周曷朱的养子、石勒之弟的身份将二人联系在了一起。如石勒末年,面对外戚程遐劝他除掉石虎的建议时,石勒却以石虎“亲同鲁卫,方委以伊、霍之任”为由加以拒绝。[1](卷105P.2752)正如温拓所论,鲁卫为兄弟之国,而伊、霍则以长辅幼,所以,在石勒观念中,二者关系应当是兄弟。[4]此外,据小野响氏的考证,在石勒时期,石虎子石斌实际上亦是作为石勒养子而存在。也正因此,咸和五年(330),石勒称赵天王,分封诸王之时,石斌排序位于其生父石虎之上。[1](卷105P.2746)而石虎政变夺权时,选择“召其子邃率兵入宿卫”控制政局[1](卷105P.2753),而非直接利用左卫将军石斌所掌控的禁卫武装。总而言之,后赵宗室地位的确立及其政治身份,更多地依赖于通过收养建立的拟血缘关系,而非真实血缘关系。

基于上述讨论,石遵“以尔为储贰”的承诺以及冉闵对于改立石衍“甚失望”的表现就很好理解了。作为石虎养孙的冉闵,在时人观念中确实有资格获得储位乃至继承大统。而这种重视收养所建立的拟血缘关系的思想,或许来源于羯族传统。

南朝梁武帝末年,出身羯族的侯景发动叛乱,太清三年(549),攻破台城(今江苏省南京市玄武区),“景乃从数百骑见衍,歔欷涕流,因请香火为作义儿,还以衍为主”[5](卷98P.2186)。侯景请“作义儿”之举是为自己迈向皇帝宝座做准备,这一点不言自明。这种通过拟血缘关系获得继承资格的方式,恰与后赵宗室继位制度一脉相承。

此外,需要指出的是,这种继承方式作为北方游牧文化的一部分,随着时间的推移,最终必然会融汇于中华文化的主流之中,而这一趋势体现在不同时期文献关于冉闵夺权记载的文本差异上。东晋永和七年(351),冉闵与石祗相持,燕主慕容儁欲救石祗,冉闵遂遣大司马从事中郎常炜聘于儁,慕容儁则命记室封裕诘问之,试图否定冉闵夺权的合法性。关于否定的理由,《晋书·慕容儁载记》与《资治通鉴》卷九九“穆帝永和七年(351)”条都有记载。两文本的共同点在于都提到了冉闵铸金人不成与无传国玺之事,分别体现了北方游牧民族的占卜传统与华夏天命观,对此我们姑置不论。这里重点讨论二者记载的差异。《晋书·慕容儁载记》强调“祥应”:“(慕容儁)使其记室封裕诘之曰:‘冉闵养息常才,负恩篡逆,有何祥应而僭称大号?’ 炜曰:‘天之所兴,其致不同,狼乌纪于三王,麟龙表于汉魏。寡君应天驭历,能无祥乎!且用兵杀罚,哲王盛典,汤武亲行诛放,而仲尼美之。魏武养于宦官,莫知所出,众不盈旅,遂能终成大功。暴胡酷乱,苍生屠脍,寡君奋剑而诛除之,黎元获济,可谓功格皇天,勋侔高祖。恭承乾命,有何不可?’”[1](卷110P.2832)与之相对,《资治通鉴》则以“养息”(养子)身份为言:“俊使封裕诘之曰:‘冉闵,石氏养息,负恩作逆,何敢辄称大号?’炜曰:‘汤放桀,武王伐纣,以兴商、周之业;曹孟德养于宦官,莫知所出,卒立魏氏之基;苟非天命,安能成功!推此而言,何必致问!’”[6](卷99PP.3112~3113)两者相较,《资治通鉴》的记载不仅删去了大量关于“祥应”的内容,还将封、常二人的对话改为围绕冉闵的“养息”身份展开。关于此,陈勇先生以为两书“当各有所本”[7](PP.482~483)。然而,史籍编撰中对史料的采择本身就体现了作者思想上的时代烙印。从唐初成书的《晋书·慕容儁载记》以“祥应”为言,到司马光编撰《资治通鉴》以“养息”发问,这一方面体现了随着宋人知识理性主义的兴起,政治预言与谶纬逐渐“失去了它存在的知识基础”[8];另一方面则反映出羯族以拟血缘身份嗣位的传统,最终消融于以血统为核心的华夏继承观当中。

再回过头来审视就会发现,石虎夺取后赵统治权的过程在很大程度上亦遵循了揭族传统,即基于拟血缘身份的“兄亡弟绍”[4]。在这一传统影响下,与二石本无血缘关系、通过收养确立宗室身份的拟血缘宗室,无疑更容易成为后赵统治权的觊觎者。因此,石虎夺权以后,为了消除羯族传统的影响并巩固统治,一方面在政治宣传中切割他与石勒之间的拟血缘关系,否定自身石勒之“弟”的身份,同时否定石勒创业之功,以突出自身地位,强调自身统治的合法性;另一方面对拟血缘宗室势力进行打击,削弱其政治、军事地位,以降低这一群体对统治构成的潜在威胁。以下试就上述举措进行详细论述。

关于石虎与石勒之间的亲缘关系,史籍记载众说纷纭:《世说新语注》所引《赵书》以石虎为“勒从弟”[9](卷上P.116);《宋书·礼志五》以石虎为石勒弟[10](卷18P.506);《魏书·石虎传》以石虎为“勒之从子”,又“勒父幼而子之,故或谓之为勒弟也”[5](卷95P.2050);《晋书·石季龙载记》与《魏书》相同;《太平御览·人事部》引《石虎别传》以石虎为“勒从弟”[11](卷386P.1786)。温拓先生将以上诸说分为两个系统:“一种是所谓南方系统,即《宋书》《世说新语注》中记录的石虎是石勒的从弟。另一种由北方系统叙述的历史,却说石虎是石勒的从子。”[4]此说颇可商榷。首先,从史料来源看,所谓南方系、北方系的划分较为武断,如《世说新语注》所引田融《赵书》,为崔鸿编撰《十六国春秋》的参考[12],而《十六国春秋》又为《魏书》诸传、《晋书》诸载记的撰写依据,因而,贸然将《世说新语注》与《晋书》划分为南、北二系似为不妥;其次,“从弟”与“弟”是截然不同的两个概念,将《宋书》《魏书》的“弟”与《赵书》的“从弟”统称为从弟,有失偏颇。有鉴于此,史籍所载石虎相对于石勒的关系应分为三种,即从子、弟、从弟。

首先是所谓“从子”关系,如《晋书》《魏书》所载,应为石虎与石勒之间的实际血缘关系;其次是“弟”的身份,如前所论,这也是真正将石虎与石勒联系起来、奠定其核心宗室地位与政治地位,同时为其夺权提供羯族传统下“合法性”的拟血缘关系;最后是仅见于《太平御览·人事部》所引《石虎别传》与《世说新语注》所引《赵书》的“从弟”说法,此说最耐人寻味。关于两史籍的来历,《石虎别传》应即《二石传》的一部分[13](P.146)[14](PP.11~12),《隋书·经籍志》有收录,注曰“晋北中郎参军王度撰”[15](卷33P.962);而《隋书·经籍志》中记载《赵书》十卷,注云“一曰《二石集》,记石勒事,伪燕太傅长史田融撰”[15](卷33P.962)。《史通·古今正史》叙后赵相关史籍之修撰亦有提及:“后赵石勒命其臣徐光、宗历、傅畅、郭愔等撰述《上党国记》、《起居注》、《赵书》,其后又令王兰、陈宴、程阴、徐机等相次撰述,至石虎并令刊削,使勒功业不传。其后燕太傅长史田融、宋尚书库部郎郭仲产、北中郎参军王度追撰二石事,集邺都记、赵记等书。”[16](卷12P.326)关于田融,其生平不可考,仅知曾为燕太傅长史;关于王度,《晋书·佛图澄传》则有“季龙下书料简(僧尼),其著作郎王度奏曰”之语,《资治通鉴》卷九五“成帝成康元年(335)”条亦载其事,由此可知,其曾为石虎时著作郎。而著作郎之职,“周左史之任也”,负责国史修撰。因此,石虎为石勒“从弟”应当是在后赵时期官僚中具有一定影响力的说法,绝非空穴来风。而关于这一说法的由来,笔者认为很有可能是在石虎“刊削国史”,欲“使勒功业不传”的政治背景下产生的,即石虎出于政治宣传的目的而拟构出石勒“从弟”的身份。

石虎为自身拟构石勒“从弟”这一身份背后有深刻的原因。 “从弟”与“弟”相比,在亲缘关系上更为疏远。石虎以“从弟”取代“弟”的身份,实质是否定与石勒通过收养形成的身份联系,切割自身与石勒之间的关系,这样既可以剥离自身即位过程中的羯族传统色彩,又便于在政治宣传中进一步突出自身在创业过程中的地位,强调其统治的正当性。正如石虎自述:“主上自都襄国以来,端拱指授,而以吾躬当矢石。二十余年,南擒刘岳,北走索头,东平齐鲁,西定秦雍,克殄十有三州。成大赵之业者,我也。”[1](卷106P.2762)除上述拟构石勒“从弟”身份以及“刊削国史”的举措,石虎这一意图还反映在其他方面。建武元年(335)九月,“季龙将迁于邺,尚书请太常告庙”,石虎却认为“古者,将有大可,必告宗庙,而不列社稷”,使尚书议之,最终告庙之请不了了之。[1](卷106P.2763)社稷祭祀本有常例,与告庙之礼无涉(3)关于魏晋宗庙与社稷之制度与祭祀,参见梁满仓《魏晋南北朝五礼制度考论》第四章第五节《皇家宗庙制度》、第六节《祭祀对象的多样性与统一性》,社会科学文献出版社,2009年,第230~278页。,石虎之所以以此为借口拒绝告庙,显然是因为此时宗庙中供奉的神主只有石勒及其先祖,即建平元年(330)石勒称帝时所追尊者,“高祖曰顺皇,曾祖曰威皇,祖曰宣皇,父曰世宗元皇帝”[1](卷105P.2746)。至于石虎的父祖,最早到建武三年(337)才得以入列宗庙,“(石虎)僭称大赵天王……追尊祖邪为武皇帝,父寇觅为太宗孝皇帝”[1](卷106P.2765)。此外,石虎还对石勒庙号进行改易。庙号拟定是后代君臣评定先君地位的重要手段,依照魏晋时期庙制,地位最高者无疑是太祖,西晋时期更是确立了太祖独尊的地位,规定太祖之庙百世不毁,也正因此,才产生了西晋与东晋两支司马氏关于太祖庙号应予司马懿还是司马昭的纷争。[17]但后赵政权创立过程中,显然不存在这种争议。石勒是无可争议的创业之主,符合庙号拟定传统中“祖有功而宗有德”的成例,是理所应当的“大赵太祖”。但史籍所载却并非如此。《晋书·石勒载记下》云:“(石勒)咸和七年死……伪谥明皇帝,庙号高祖。”[1](卷105PP.2752)《资治通鉴》卷九五“成帝咸和八年(333)”条亦载:“秋,七月……(石勒)虚葬于高平陵,谥曰明帝,庙号高祖。”[6](卷95PP.2986~2987)联系上下文,这两段史料似乎都表明石勒初死,后世君臣所上庙号为“高祖”而非“太祖”。然而,据崔鸿《十六国春秋·前赵录》记载:“虎摄(天王)位,拜(赵明)为尚书,及诛勒诸子,(赵)明谏曰:‘明帝功格皇天,为赵之太祖,安可以绝之?’虎曰:‘吾之家事,幸卿不须言也。’”[11](卷454P.2087)按石虎摄天王位及诛石勒诸子为后赵延熙元年(334)事,如赵明所言,此时石勒谥号为明帝,庙号太祖。据此可推知,石勒死后,石弘君臣为石勒所上庙号本为太祖,而刚刚通过政变上台的石虎,或是出于稳定人心的考虑,对“太祖”庙号未加改易,一直沿用至其摄天王位。至于《晋书·石勒载记》与《资治通鉴》所载的“高祖”庙号,则显然是石虎在巩固自身统治以后,为了否定石勒创业之主的地位、强调自身统治的合法性而擅加篡改的,象征创业之功的“太祖”庙号亦最终为其所窃据。

综上所述,石虎夺权之后,为改革后赵继承制度、巩固统治,一方面在政治宣传中通过切割与石勒之间的拟血缘关系,以剥离自身夺权过程中笼罩的羯族传统色彩;另一方面则通过刊削国史、拒绝告庙、改易庙号等政治行为否定石勒创业之主的地位,以加强自身统治的合法性。与此同时,为实现上述目标,石虎还采取措施对拟血缘宗室群体的地位进行削弱。

二、石虎对拟血缘宗室地位的削弱

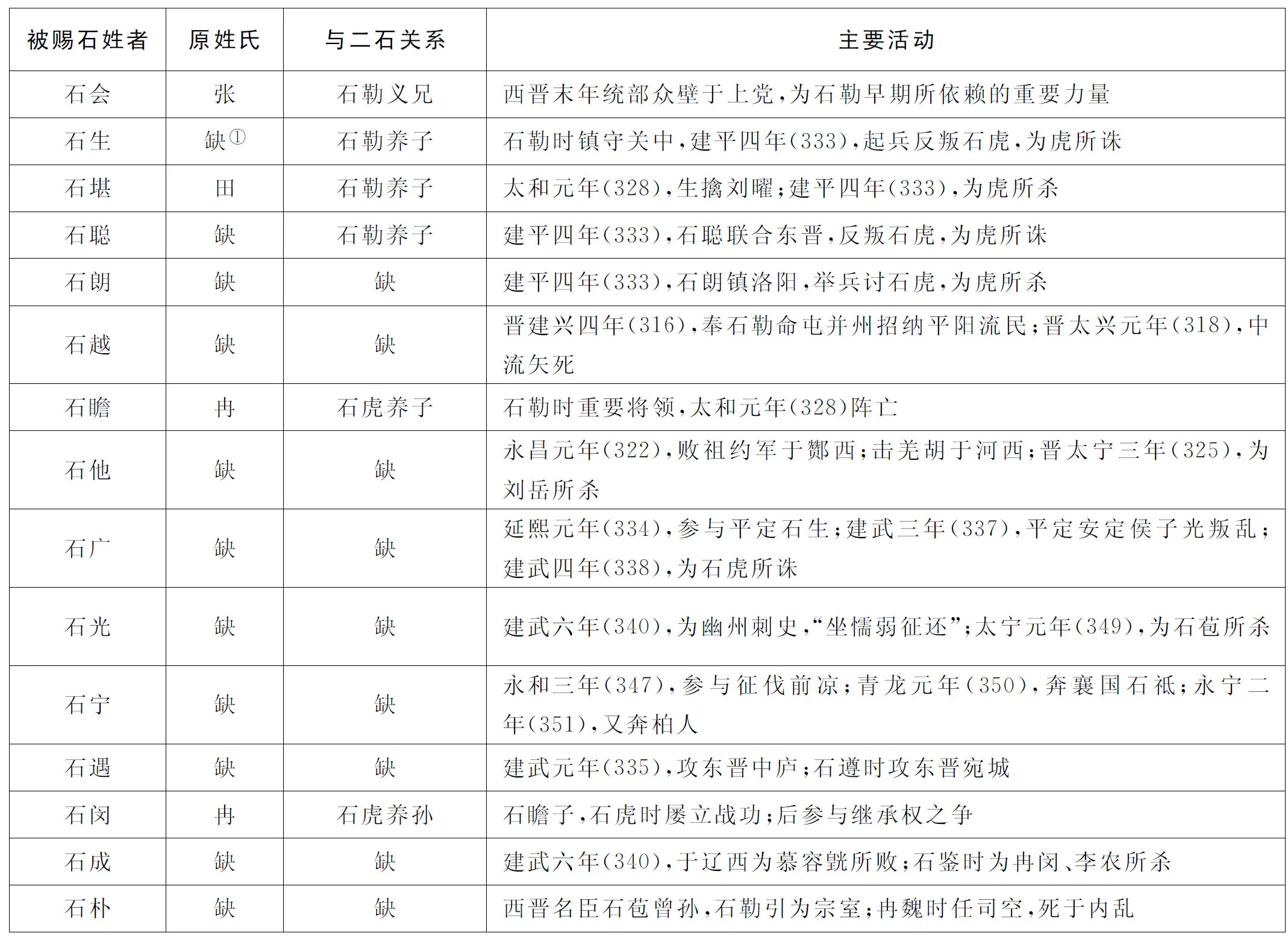

后赵拟血缘宗室数量极多,在十六国诸政权中可谓独树一帜。究其原因,主要有两方面:首先,石勒所属的羯族原本就有收养他人为子的传统,最典型的就是石勒父周曷朱“子(石)季龙”;其次,与其他十六国政权相比,石勒起兵之初,缺乏部族支持,势单力孤,遂不得不以“并州杂胡的民族认同与河北流民的地域认同”为纽带构建政权的核心[18],在此大背景下,拟血缘关系成为石勒加强对将领、臣子控制的重要手段。大量与二石无血缘关系,乃至不同种族者被赐予石姓、纳入宗室(详见表1)。

根据表1并结合史籍所载,可获得以下两点认识。一是拟血缘宗室群体的存在与后赵政权相始终。石勒统治时期出现的拟血缘宗室计有石会、石生、石堪、石聪、石朗、石越、石瞻、石他、石朴共9人,石虎统治时期计有石广、石光、石宁、石遇、石闵、石成、石朴共7人,不同时期的拟血缘宗室在数量上差距并不十分明显。二是石虎统治时期拟血缘宗室的活跃程度与政治地位明显低于石勒时期。通检《晋书》全文,石勒统治时期“诸石”出现的次数较多,总计70次。其中石生出现最多, 共34次,其次是石聪,共15次,此外,石堪出现8次,石瞻出现6次,石越出现3次,最少的石朗、石会均出现2次。石虎统治时期“诸石”出现的次数则显然低于石勒时期,只有17次。其中石广出现4次,石宁、石成、石遇各出现3次,石光、石闵各出现2次。石勒统治时期“诸石”参与政治、军事活动的次数也明显多于石虎时期,总计27次。其中石生、石聪最多,各8次,石瞻5次,石堪4次,石越2次。石虎统治时期仅见8次,其中石广、石光各有2次,石宁、石成、石遇、石闵各1次。拟血缘宗室的政治地位,石虎时期亦低于石勒时期。以爵位为例,石勒时期封王者有石生(河东王)、石堪(彭城王),封侯者有石瞻(西华侯);石虎时期仅见石闵一人因战功彪炳先后获封修成侯、武兴公。

表1 后赵拟血缘宗室简表

综上所述,由石勒时期至石虎时期,拟血缘宗室群体的地位呈现出明显的边缘化趋势,这显然是由统治者对待拟血缘宗室群体政策的转变造成的。初起时期的石勒缺乏部族力量的支撑,且长子早死、诸子年幼,在此情况下,通过收养获得宗室身份的拟血缘宗室必然成为石勒信赖重用的统治力量,因此,石勒时期的拟血缘宗室群体在军政方面始终发挥着极其重要的作用,并享有崇高政治地位。而以石勒养弟身份夺权的石虎面对这一强大的势力,不管是出于强化统治,还是消除羯族传统对后赵继承制度影响的目的,都必然要对拟血缘宗室群体势力进行削弱。

石虎所采取的措施分为两个部分。其一是军事征讨拟血缘宗室中的敌对者。这部分敌对者包括石堪、石生、石朗与石聪诸人,他们为石勒所信重,多拥重兵镇守地方,与石勒利益高度绑定,是石虎夺权的重要障碍。建平四年(333),石勒病重,石虎遂“矫诏召秦王宏、彭城王堪还襄国”[6](卷95P.2986),七月,石勒死,石虎发动政变控制朝政。于是石堪奉刘太后诏,密谋以南阳王石恢为盟主,起兵讨伐石虎,因走漏消息,为石虎所杀。地方上镇守关中的石生、镇守洛阳的石朗、镇守谯城(今安徽省亳州市)的石聪先后起兵于三镇,但不久皆为石虎攻灭。至此,拟血缘宗室中最强硬的反对势力基本被消灭。其二是对剩余的拟血缘宗室贬官削位,乃至借口诛杀。建武四年(338),涉归、日归告发镇西将军石广“私树恩泽,潜谋不轨”,石虎杀之;建武六年(340),幽州刺史石光在与前燕作战中因软弱而被征还,后长期沉沦无闻,至太宁元年(349)方为石苞军府左长史,因谏言被杀。

除此以外,石虎还对后赵封王体系进行调整,在制度层面削弱拟血缘宗室的地位。所谓“非亲不王,非功不侯”,王爵分封乃是宗室血亲关系的最重要体现。后赵时期有史可查的对王爵的封授和调整大致有四次。第一次是太和三年(330),石勒称大赵天王,行皇帝事,于是“署其子宏为持节……封秦王;左卫将军斌太原王;小子恢为……南阳王;中山公季龙为……中山王;石生河东王;石堪彭城王;以季龙子邃为……齐王……挺侍中、梁王”[1](卷105P.2746)。其中包括拟血缘宗室河东王石生、彭城王石堪,且其排位在石虎子石邃及石勒从弟石挺之前,这体现了石勒统治时期拟血缘宗室在宗室群体中地位的尊崇。建平四年(333),石勒死后,石虎通过政变夺权后,随即主持第二次王爵封授。石虎自为魏王,并肆意册封诸子为王,其中石宣为河间王,石韬为乐安王,石遵为齐王,石鉴为代王,石苞为乐平王,石斌为章武王。此次分封有两个特点:其一,就受封者而言,为石虎及诸子,其抬高自身一系宗室地位的意图不言而喻;其二,就封邑而言,河间国、章武国位于冀州(治今河北省冀州区),乐平国位于并州(治今山西省潞城区),代国位于幽州(治今北京市西城区),乐安国、齐国位于青州(治今山东省青州市),再加上石虎封邑为“魏郡等十三郡”,其拱卫政权中心、镇守地方的政治意图昭然若揭。

在统治得到巩固以后,石虎继续对象征意义浓厚的封王体系进行调整以进一步削弱残存的拟血缘宗室的地位。咸康三年(337)石虎称赵天王,“亲王皆贬封郡公,藩王为县侯,百官封署各有差”[1](卷106P.2765)。所谓“亲王”“藩王”的具体指代,不得而知,但据《晋书·石季龙载记》记载,贬封郡公者(此后获封郡公者不在此列)包括河间公石宣、秦公石韬、义阳公石鉴、乐平公石苞、燕公石斌、彭城公石遵,皆为石虎之子;再联系石勒时期多以拟血缘封王者镇守地方,石虎摄位初也曾以拟血缘宗室石广镇守关中的史实,可知亲王多为石虎诸子,藩王则以拟血缘宗室为主。而石虎这次对爵位的调整,以前者为郡公,后者为县侯,抑扬之意表露无遗。太宁元年(349)石虎即位,又将“诸子进爵郡王”[1](卷107P.2786),至此,拟血缘宗室群体被彻底排除在后赵封王体系之外。

综上所述,通过收养构建拟血缘关系的羯族传统,在后赵建立过程中曾发挥过重要作用,同时,也为拟血缘宗室争夺统治权埋下了伏笔。石虎在篡夺统治权的过程中,通过军事征伐、调整封王体系等措施对拟血缘宗室势力进行削弱,同时还拟构出石勒“从弟”的身份,试图摆脱羯族传统对后赵政权继承制度带来的负面影响。然而,石虎死后,乘势崛起的冉闵,却遵循这一传统迅速投入到储位的争夺之中,随之而来的无休止的杀戮,最终导致了后赵政权的覆亡。

三、冉闵“诛胡”、建国的动机

如前所论,冉闵始终以拟血缘宗室的身份参与到后赵末年的权力争夺中,但在后代学者的相关讨论中却常常忽略这一点。这主要是由于学者对冉闵“诛胡”、建国行径的解读与他积极参与争夺储位的行为之间存在矛盾。前辈学者论及冉闵“诛胡”、建立冉魏时,多将原因笼统概括为冉闵身上的汉人血统,或是所谓自我认同的转变。[19]然而,我们很难相信冉闵的血统出身会突然发挥作用,并改变其身份认同、主导其行为逻辑。实际上,就“诛胡”而言,血统论很难解释事件发生后冉闵仍旧觊觎后赵统治权的事实;就建国而论,血统论亦与冉魏政权中“胡人”官僚始终存在的现实相冲突。因此,为了厘清冉闵行为背后的逻辑,对“诛胡”、建国相关史实有重新梳理的必要。以下试就上述两事件逐一讨论。

太宁元年(349),石虎去世,诸子争位,拟血缘宗室冉闵通过军事政变扶持石鉴上台,成为后赵政权的实际掌控者,所谓“诛胡”就发生在这一时期。关于这一事件,现存史籍以《晋书·石季龙载记下》的记载最为详尽。“(冉闵)宣令内外六夷敢称兵杖者斩之。胡人或斩关,或逾城而出者,不可胜数……令城内曰:‘与官同心者住,不同心者各任所之。’敕城门不复相禁。于是,赵人百里内悉入城,胡羯去者填门。闵知胡之不为己用也,班令内外赵人,斩一胡首送凤阳门者,文官进位三等,武职悉拜牙门。一日之中,斩首数万。闵躬率赵人诛诸胡羯,无贵贱男女少长皆斩之,死者二十余万,尸诸城外,悉为野犬豺狼所食。屯据四方者,所在承闵书诛之,于时高鼻多须至有滥死者半。”[1](卷107PP.2791~2792)

上述所引文本的字里行间似乎都表明这是一场由冉闵领导“赵人”针对羯胡展开的无差别屠杀事件,也是后代学者将之定性为种族仇杀并进而得出冉闵汉人血统觉醒抑或自我认同转变的主要依据。然而,细考相关史籍记载却会发现,冉闵诛戮的对象并非不加甄别,而应是有所选择的。

首先,事件发生前,冉闵“遣石琨为大都督,与张举及侍中呼延盛率步骑七万分讨祗等”[1](卷107P.2791),石琨、张举、呼延盛皆为胡人,被委以征伐之任无疑体现出冉闵对羯胡勋贵官僚的信任,而且诸人领重兵于外,于情于理,冉闵屠杀的对象不可能将他们包括在内。其次,事件发生时,大量羯胡出身的高级官僚在邺城(今河北省邯郸市临漳县)并未受到波及。屠杀发生后,冉闵于青龙元年(350)变更国号、姓氏以应谶文,不臣之迹益彰,导致大量羯胡官僚逃出邺都,“太宰赵鹿、太尉张举、中军张春、光禄石岳、抚军石宁、武卫张季及诸公侯、卿、校、龙腾等万人出奔襄国”[1](卷107P.2792),这一规模庞大的官僚、禁卫军群体显然未被波及。第三,冉闵建号称帝时,麾下尚有巴人王泰担任卫将军这一亲要职位,可知此人亦未曾受到事件的影响。最后,后赵是以羯胡为军事基础建立的胡汉联合政权,在事件发生后,冉闵仍试图利用其名号,以后赵继承者的身份建立统治(详后论),这显然与种族仇杀的出发点相悖。

冉闵屠杀对象主要包括哪些人,关于这一点史籍并无明言,但可以通过梳理事件爆发的导火线略做推论。

据史籍记载,引发冉闵屠杀的最直接导火线是三次针对冉闵的谋杀。现据《晋书·石季龙载记下》梳理如下。其一,“(石)鉴使石苞及中书令李松、殿中将军张才等夜诛闵、农于琨华殿,不克,禁中扰乱,鉴恐闵为变,伪若不知者,夜斩松、才于西中华门,并诛石苞。”其二,“中领军石成、侍中石启、前河东太守石晖谋诛闵、农,闵、农杀之。”其三,“龙骧孙伏都、刘铢等结羯士三千伏于胡天,亦欲诛闵等……于是,伏都及铢率众攻闵、农,不克,屯于凤阳门。闵、农率众数千毁金明门而入……闵、农攻斩伏都等,自凤阳至琨华,横尸相枕,流血成渠。”[1](卷107P.2791)关于谋杀的参与者,第一次主导者为宗室石苞、中书令李松及殿中将军张才,但石苞、李松并无兵权,因而谋杀的主要执行者应为隶属于禁卫系统左右卫的殿中将军张才;同理,第二次参与者虽然包括侍中石启、前河东太守石晖,但主要执行者仍应当是“悉统宿卫,入直殿中,执兵之要,事兼内外”的中领军石成;第三次龙骧将军孙伏都亦为禁卫军的长官,参与事件的主体应当也是禁卫系统中的龙腾中郎。由此可知,以上三次引起冉闵报复的谋刺事件,皆为出身羯胡的官僚勋贵联合部分禁卫系统士兵所发动。而以龙腾为代表的禁卫系统“羯士”,在后赵政权中地位极其特殊。

如前贤所论,作为后赵政权建立的军事基础,羯胡士兵的地位本就较高,而禁卫军的地位又高于其他部落兵[20](PP.203~210),甚至于在最高统治权争夺中起到重要作用。据《晋书·石季龙载记下》记载,石虎久病小瘳,“临于西阁,龙腾将军、中郎二百余人列拜于前。季龙曰:‘何所求也?’皆言圣躬不和,宜令燕王入宿卫,典兵马,或言乞为皇太子”[1](卷107P.2787)。这是请求石虎改立石斌为太子,而石虎对此的反应是欲“付其玺绶”。石虎死,幼子石世继位后,石遵兵临邺城,“(张)豺将出距之,耆旧羯士皆曰:‘天子儿来奔丧,吾当出迎之,不能为张豺城戍也。’逾城而出,豺斩之不能止。张离率龙腾二千斩关迎遵”[1](卷107P.2788)。此时“耆旧羯士”的立场直接决定了后赵最高统治权的归属。作为当事人的冉闵,对上述情况必然是熟知的。正因此,冉闵才进行政治清洗,而目标显然是敌对的羯胡官僚贵族与参与叛乱的羯胡禁军。这一点也可从龙腾的数量变化略窥端倪。关于龙腾近卫的来源与数量,张金龙先生认为其由“诸胡羯”组成,而数量“约万人”。[21](P.364)张氏关于来源的判断大体无误,但数量应远不止万人。据史籍记载,建武二年(336),石虎“改直荡为龙腾,冠以绛帻”[1](卷106P.2765);建武四年(338),石虎为伐辽西,又“募有勇力者三万人,皆拜龙腾中郎”[1](卷106P.2767)。因此,后赵时期的龙腾禁卫总数起码在三万人以上。但经过屠杀,青龙元年(350)得以出奔襄国的龙腾约为万人,由此,可推算出因参与谋刺而遭清洗的数量应在两万以上,占据“死者二十余万”总数的相当一部分。这可侧面证明屠杀并非无差别的仇杀,而是有明确目标的政治清洗。然而,屠杀一旦展开,难免有所波及,以至于有了“于时高鼻多须至有滥死者”的夸张说法。但对此不宜过分夸大,否则就无法解释邺都中大量地位显要的羯胡官僚勋贵以及龙腾卫士得免于难的史实。

综上所述,所谓冉闵诛胡是有预定目标的政治清洗,出发点无疑是为了维系统治。因此,其原因不应归结于冉闵身上的汉人血统抑或族属认同。然而,事件带来的影响是冉闵始料未及的,大量不在清洗之列的羯胡贵族官僚以及龙腾禁卫在屠杀引发的时局动荡中纷纷出奔襄国,后赵政权的统治基础随之瓦解,“大赵”及其法统延长线上的“大卫”国号也就失去了维持的价值。执政者冉闵遂不得不选择另外一条夺权的道路。

建立冉魏政权之前,冉闵在夺权的道路上曾有过两种可能。第一种是以石虎养孙的身份入承大统,成为后赵统治者。如前所述,这条道路在石遵违背承诺另立石衍为太子后被否定。第二种则是以权臣身份辅以谶纬、星象的政治宣传,承续后赵统治。关于这种可能性的实践,《资治通鉴》卷九八“穆帝永和六年(350)正月”条记载:“春,正月,赵大将军闵欲灭去石氏之迹,托以谶文有‘继赵李’,更国号曰卫,易姓李氏,大赦,改元青龙。”[6](卷98P.3100)联系此后不久冉闵又一次改国号(大魏)、易姓氏(冉氏),这次政治实践似乎显得多余,但细考这一举措背后的政治意涵,可以发现此举实为冉闵维系后赵统治基础所作的最后一次尝试。首先,易姓氏的根据为“继赵李”的谶文,谶文中承继后赵统治之意不言自明,因而冉闵改“石”为“李”以应其意;其次,改国号的根据见于《十六国春秋·后赵录》所载“且德星镇卫,宜改号大卫”[11](卷120P.581)。关于德星的内涵,《史记·汉武帝本纪》司马贞索引云:“岁星所在有福,故曰德星也。”[22](卷12P.477)可知改国号的目的是求得福佑,这表明在冉闵最初设想中,“大卫”国号并非仅作过渡使用。基于以上两点,可以判断冉闵此次政治实践仍是以延续后赵大统、维系统治为目的。然而,由于政治清洗带来的恶劣影响,羯胡官僚勋贵与禁卫羯士纷纷出逃,导致其统治基础迅速土崩瓦解。至此,这一可能性亦被完全否定。不久之后,冉闵杀掉石鉴,抛弃“大卫”国号,另起炉灶,称帝建号。由于事出仓促,相关的政治宣传显然不如前次充分,这才有了上引材料所述慕容儁以“祥应”为由质疑冉闵合法性的事。至此,除襄国石祗还在勉力支撑外,后赵政权已基本宣告终结。

此时的冉闵为了在废墟上重建统治、实现称帝意图,就不得不拉拢汉官群体,第二次易姓、改号即服务于此目的。首先,改回冉姓之举,表明冉闵在个人身份上与羯胡进行切割。永和六年(350),“司徒申钟等上尊号于闵,闵以让李农,农固辞。闵曰:‘吾属故晋人也,今晋室犹存,请与诸君分割州郡,各称牧、守、公、侯,奉表迎晋天子还都洛阳。’”[6](卷98P.3101)此处所谓“奉表迎晋天子”云云自不可信,但自称晋人及相关言论,无疑是冉闵在迎合汉官群体“夷夏之辨”的心理。其次,杀后赵皇帝石鉴,抛弃“大卫”国号,另起炉灶建立“大魏”,则表明冉闵欲在法统上与后赵彻底划清界限的态度。上述冉闵试图塑造汉人君主形象以拉拢汉官群体的措施,收到了一定成效,使其行将崩溃的统治被暂时稳定下来。

四、结论

作为直接造成后赵灭亡的政治变乱,冉闵之乱大体上可以分为争位、“诛胡”、建国三个发展阶段。首先是争位。冉闵对后赵最高统治权的觊觎,法理根据源于羯族传统赋予拟血缘宗室的继承权。通过收养确立拟血缘关系的方式在石勒建立、巩固后赵政权的过程中曾发挥重要作用,但同时也给权力继承制度笼罩上一层阴影。石虎以此为根据夺权后,在剥离与石勒之间拟血缘关系的同时,通过刊削国史、改易石勒庙号等手段,否定石勒创业之功,强调自身统治的合法性,并打击拟血缘宗室势力,削弱其政治地位,以强化统治、减小羯族传统对后赵继承制度的影响。然而,冉闵参与争位宣告了上述措施的失败。其次是“诛胡”。该事件实为冉闵针对羯胡官僚与禁卫系统中的反对势力进行的政治清洗,而非血统论影响下的无差别屠杀。其出发点恰是为了顺应民族融合的趋势,维系胡汉联合统治。也正因此,才有了冉闵易为李氏、改国号为“大卫”之举。但大规模的政治清洗引发时局动荡,使羯胡官僚与禁卫士兵大量出逃,后赵政权的统治基础至此瓦解。最后是建国。冉闵为了实现称帝野心,不得不抛弃“大卫”国号,以羯族养孙的身份进行切割,转而建国冉魏,改回汉姓,试图通过塑造汉人君主的形象以迎合汉人官僚群体“夷夏之辨”的心理,维持其风雨飘摇的统治。然而,此时中国北方地区胡汉混合的形势无法逆转,民族融合的潮流已然涌动。后赵拟血缘宗室的大量存在、继承制度中的羯族传统遗留以及冉闵之流亦胡亦汉的身份认同等史实,皆反映出民族交融已经成为历史主流;冉闵对后赵法统的执着也表明,胡汉联合政权是符合当时各民族要求的最佳选项,想要排除他族以自立显然无法实现。因此,统治基础薄弱的冉魏政权,在坚持了一年多以后,终于不可避免地走向灭亡。