功能性训练概念释义与理论架构的研究述评

张 燮

功能性训练最早起源于20世纪中后期的运动康复和物理治疗[1],随后在体能训练、康复训练以及力量训练领域得到较为广泛的应用,当前功能性训练理念已经在全球范围传播并对传统训练产生了革命性影响。我国奥运代表队在2012年备赛伦敦奥运会期间与美国运动员功能性研究所通过学术交流提高了运动员的综合体能及竞技水平,随后我国学者开始对功能性训练展开研究。但是目前在功能性训练领域在存在原理概念歧义、理论认知模糊和实际训练盲目等问题。本研究从功能性训练的起源和发展出发,探究其理论依据,结合前人研究结果,对功能性训练的概念、内容和特征进行梳理,期望弥补现阶段学术领域功能性训练研究的不足。

1 功能性训练的起源与发展

公元前5世纪左右,希腊人Herod iron首次把肢体运动作为治疗运动障碍的一种方法[2]。而在东汉末年的中国,神医华佗采用模仿动物的行为来改善人体的运动功能。由此可见,功能性训练的雏形就是通过肢体动作改善运动功能。

近代的功能性训练缘起于二战时期伤残士兵恢复身体的一种练习手段,主要利用多维度肌群参与和不稳定面训练来加强完善受伤骨骼肌群的恢复[3]。由此可见,功能性训练理念始于术后康复领域的运动功能改善和肢体动作完善。

20世纪90年代,欧美一些训练专家和学者开始认识到康复训练可以有效提高整体运动能力和加强深层肌肉的募集力,并从运动生物力学和生理解剖学等角度对身体的功能性进行研究。21世纪初美国矫形专家Gray Cook在其撰写的《高水平竞技体能训练》一书中首次提到功能性训练[4]。AP训练团队创始人Mark west认为功能动作训练是一套目的清晰、结构明确、训练计划合理、训练内容丰富的开放系统[5]。由于功能性训练的理念在欧美体育协会中快速传播,逐渐构建了不同于传统训练的新型训练体系,并培养出一批批优秀的训练表现专家和专项体能训练师。在全球体能训练机构的强势宣传及商业推广下,功能性训练掀起了一场有关竞技体育训练观念改革的浪潮。

功能性训练在我国研究的肇始是由体育总局组织相关专家翻译《竞技能力的全面发展身体功能训练的艺术与科学》[6]和《动作功能动作训练体系》[7]等一系列与训练有关的学术著作,其后我国在2010年建立了第一所功能性训练体能训练实验室[8]。为了备战2012年伦敦奥运会,国家体育总局于2011年和美国 AP 组织签署了有关功能性训练的合作协议[9]。在此之后全国各地学者如火如荼地开展对功能性训练的研究,不同形式的学术会议也相继召开,各大体育院校也逐渐开设功能性训练的相关课程。

2 功能性训练的概念

“功能性训练的出现将直接影响运动表现,这一套全新的方法论将撼动整个体育领域”[10]。功能性训练作为一个近年来广为传播的概念,在从康复领域向竞技体育领域转化的过程中,不断被教练员和学者所提及,但对于其内涵界定一直伴随争议。国内外专家学者基于不同的研究视角和价值取向,对功能性训练的概念进行了不同的表述,其具有代表性的观点见表1。

表1 有关功能性训练概念界定的代表性观点一览表

由表1可知,国内外众多学者对功能性训练的概念界定主要体现在侧重于功能性训练的特征、分类、训练要求、训练动作以及目标需求等方面,对定义的理解存在着多元化倾向,但没有进行合理归纳,忽视了功能性训练的整体性。结合前人的观点,本文认为功能性训练是从康复领域延伸到体能训练领域中为了提高运动表现的一种新型训练方式,以三大运动链为科学依据针对特定训练目标在多平面多方向上控制身体完成推、拉、旋转和位移等动作的一种训练方法。

3 功能性训练运动链理论

3.1 运动链理论起源与发展

“链接”概念最早由 19 世纪末Franz在其撰写的《机械运动学》中首次提出,随后应用到其他学科[19]。20 世纪初,国外学者Hans在研究肌肉解剖时首次引入“链接”概念,阐述了人体运动链是各部分肌肉组织以功能为单元进行相互连接,其含义不仅仅是身体各部分的总合,而是肌肉在人体上连续的链式脉络状结构[20]。20世纪中期,运动康复治疗师 Herman Kane在对脊髓灰质炎患者的治疗过程中提出“肌肉链”的概念,通过对整条肌肉链施加刺激使相邻区域功能丧失的肌肉参与神经收缩运动,多次试验后最终达到肌肉功能恢复的效果[21]。21世纪初捷克运动科学家Vladimir Jan博士对康复领域和功能性训练领域进行了比较归纳,创新提出“链反应”概念,将人体行动用运动链系统解释,其中最关键的即肌肉链、关节链和神经链[22]。目前运动链理论体系被体能教练、物理治疗师和康复训练师所推崇,也得到体育界和学界的普遍认可。

3.2 运动链分类

3.2.1 肌筋膜链人体运动位移的本质是由一块或多块肌肉收缩引起。因此肌筋膜链是人体运动链系统中最基础的一环。国外学者Jan通过梳理学界对肌肉组织的多项研究认为,肌筋膜链与人体骨骼、神经相互影响[23]。Thomas Myers通过解剖实验证实了筋膜的存在[24]。肌筋膜链理论突破了原有的“肌肉起止点”的传统解剖学认知,将人体肌肉视为一个整体,认为筋膜不仅仅是包裹肌肉组织十分强韧的结缔物质,也是由表及里纵贯表层皮肤、深层肌肉与各种器官的弹性物质,可以保护内脏器官和运动组织。筋膜链可以适度储存弹性势能并将其转化使身体做功效率得到提高,从而延迟疲劳发生。遍布全身的结缔组织的薄膜与经线,形成了有迹可循的动力链。这些筋膜线是用来对肌肉起到固定、稳定、变形、牵张、弹力等作用,是形成运动功能的重要因子,也是运动功能的主要生理机制。目前肌筋膜链主要有7条,分别是前表链、后表链、前深链、体侧链、螺旋链、手臂链、功能链。具体的肌筋膜链结构及功能如表2所示。

表2 人体肌筋膜结构及功能分布

注:资料来源于 Anatomy Training-kinematics of Musculoskeletal System Functional for Rehabilitation, Functional Anatomy, Joints and Muscles, Manual Structural Kinematics[25]。

3.2.2 关节链两个或者两个以上相邻的关节的组合即关节链[26]。当某个关节因为身体姿势不在中立位或者出现不对称现象时,人体中枢神经系统即对躯体运动做出调整,产生相邻关节代偿现象,即为相邻关节假说[27]。关节的所处位置与生理结构决定其运动功能,功能性训练专家Boyle对人体主要关节按属性分为稳定关节和灵活关节,稳定关节如肘关节、腰椎、膝关节等主要在一个平面内运动;而灵活关节如肩关节、腕关节和髋关节可以在三个平面运动[28]。学者Blackburn研究发现运动链有两种运作形式: 开链运动和闭链运动[29]。人体中不同关节相对应的运动表现形式也不相同,主要关节运动模式如表3所示。

表3 人体主要关节运动模式一览表

3.2.3 神经链人类刚出生时仅能进行呼吸活动,在新生儿时期可以完成基本的四肢活动,随着生长发育,人类的神经发展运动模式不断完善,可以学习掌握各种复杂的运动[31]。借助神经控制,人类的动作模式的学习和形成具有显著的时间链式特征,其内在本质是身体的感知器官将外界信息传递到中枢神经的相关控制区域,通过大脑的分析整合后发出统一指令,最终调节其他器官和系统共同工作,即完成动作,具有传导链式特征[32]。虽然运动过程需要能量代谢系统供能,但其核心是运动受神经系统的驱动,无论单一肌肉还是多关节肌群参与的身体动作,其收缩伸展的表现形式是在神经肌肉控制和运动意识的支配下完成的[33]。身体肌肉运动形式受神经控制和条件反射影响,在不同的神经支配下,不同的肌肉组合形成动作,具体表现为上下肢的推、拉,躯干的旋转等。功能训练是指在神经控制下多平面、多方向围绕不同关节点形成的运动模式,这些运动模式在人体3个面(矢状面、冠状面、水平面)、6个方位(上下、左右、前后)、10个关节点(踝、膝、髋、腰椎、胸椎、颈椎、肩、肩胛骨、肘、腕)上进行运动。

4 功能性训练的内容

功能性训练的内容主要由功能性运动测试和功能性动作训练组成。功能性训练方法多种多样,常见的有核心旋转训练、负重抗阻力训练、不稳定平面的平衡训练、募集力训练、悬吊系统训练、能量再生训练、超等长训练等。基本功能性训练、一般功能性训练和专项功能性训练构成功能性训练结构模型的三个阶段,这三个阶段呈递进结构[34]。

4.1 功能性运动测试

功能性运动测试(FMS)是20世纪末由国外学者Gray cook和 Lee Burton依据运动及相应的临床治疗和功能性康复经验提出的,借用人体解剖学和运动生理学的知识,采用固定动作测试人体运动中各关节的稳定性与灵活性[35]。功能性运动测试在传播过程中又称为功能性筛查,包括7个基本测试动作,具体内容如表4所示。

表4 功能动作筛查(FMS)目的一览

4.2 功能性动作训练

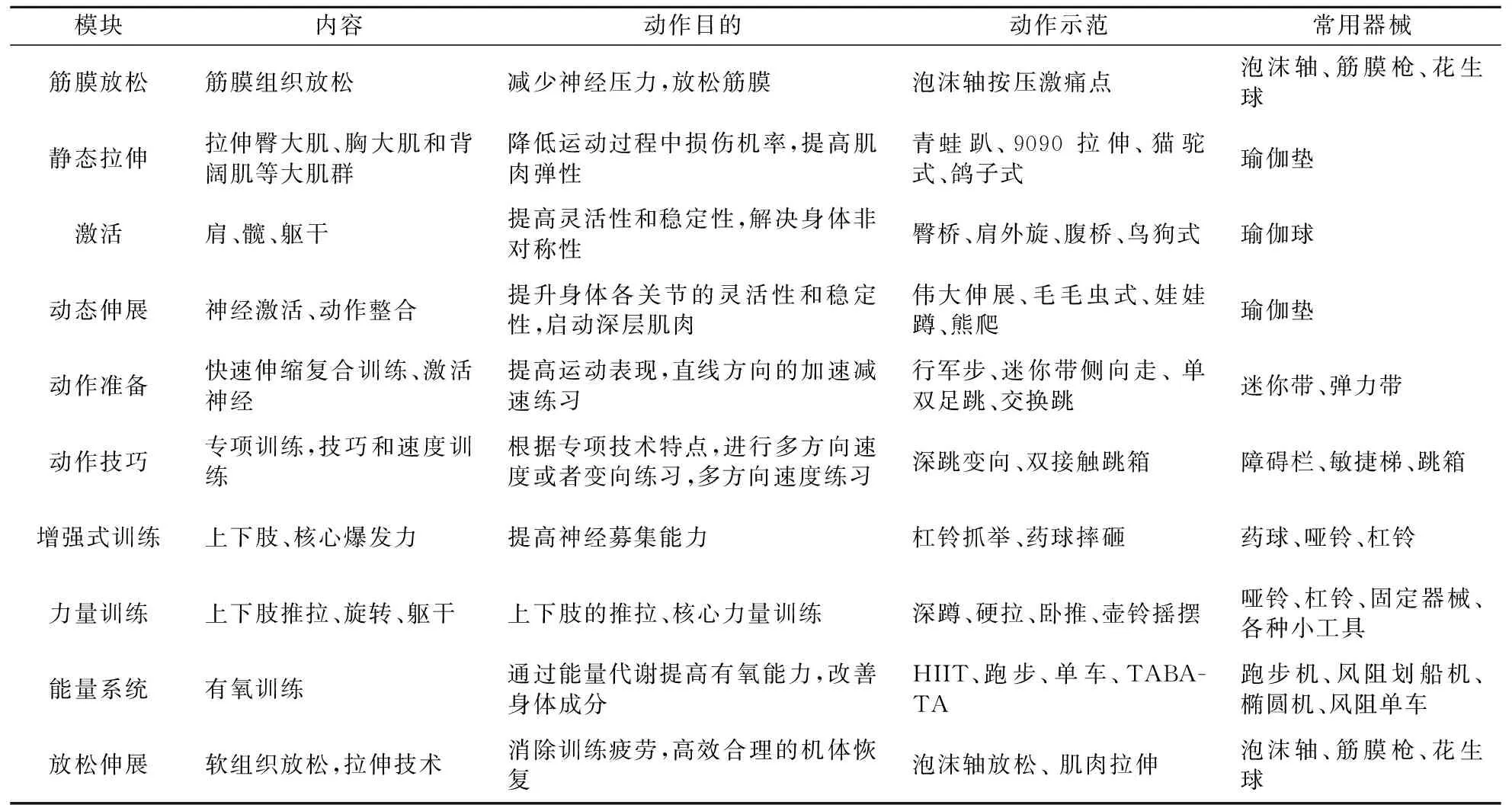

功能性动作训练是训练者进行FMS测试之后,根据其运动表现和运动能力设计相应训练动作的一种练习方法,通过功能性动作训练可以有效地降低运动损伤的机率,提高训练效率。功能性训练将人体复杂动作解析为推、拉、水平位移和竖直位移、旋转四大支柱,其中“推”又分为上肢推和下肢推,“拉”又分为上肢拉和下肢拉。动作方向分为水平方向和竖直方向,运动形式分为单侧发力、左右交替和同时发力。具体的功能动作训练包括10个模块,分别是筋膜放松、静态拉伸、激活、动态伸展、运动准备、运动技巧、增强式训练、力量训练、能量系统、放松伸展。具体如表5所示。

表5 功能性动作训练一览表

5 功能性训练的特征

功能性训练作为新兴的训练方法,有解剖学、运动学等学科基础,从多平面、多关节设计训练动作,打破传统训练单一性、高强度和大负荷的固有训练理念。其基本特征表现在:

(1)康复性。功能性训练起源于运动康复,在自身的不断发展中也一直深化运动康复观念。如训练前的FMS测试,训练中的激活、动态拉伸、动作准备等都是对关节不对称进行的纠正,让身体处在中立位达到肌力平衡,从而降低运动过程中的受伤的可能性。

(2)整体性。功能性训练利用肌筋膜链、关节链和神经链将人体运动看作一个整体,将相关身体组织按照特定空间特征和时间顺序进行整合,避免了“弱链”效应和传递过程中动力损失,提高了训练效益。功能性训练遵循系统性原则,在有效整合核心区域和四肢力量的基础上,重视整体的柔韧性、稳定性、机动性和灵活性训练。

(3)目的性。功能性训练是一种有目的训练,通过功能性筛查和功能性动作训练来提高运动表现,依据不同的训练目的设计不同的运动动作,避免了训练的盲目和低效,在功能性训练中一直坚持训练目的和训练结果的一致性。

(4)专注性。功能性训练中强调本体感觉和神经控制力,重视训练过程中多平面多方向的加减速及反应力。人体所有运动都是在冠状面、矢状面、水平面三个面进行的,功能性训练遵循生物力学和人体解剖学特征,通过本体感受和神经募集力的控制保证了训练效果。

(5)高效性。功能性训练多以核心训练、抗阻力训练、稳定训练、平衡训练、本体感觉训练和悬吊训练为主,其中大多数训练都可以徒手完成,无须辅助道具,极大地节省场地和时间,从而实现训练的高效性。

6 功能性训练与传统训练的辩证关系

传统训练多采用“机械论”为主要观点,注重大负荷高强度训练,淡化身体健康概念,并将训练分割成肌肉、综合体能和技战术等模块。功能性训练是在传统训练的基础上,以运动链和运动测试为切入点,注重运动损伤的预防、强调训练整体性和目的性的训练方法体系。尽管功能性训练比较注重康复和损伤,对运动测试和训练动作有独特的创新,但不能否定传统训练在力量提高和专项能力等方面的突出贡献[36]。功能性训练和传统训练在训练上有较大差异,但两者都是对运动训练体系的完善与丰富。在实际训练过程中,应针考虑受训者的竞技水平、训练的目标和要求以及运动项目的特殊性。功能性训练和传统训练的特点比较如表6所示。

表6 功能性训练和传统训练的特点比较一览表

7 结语

功能性训练起源于二十世纪的康复领域,以肌筋膜链、关节链和神经链为科学依据,具有康复性、整体性、目的性、专注性和高效性的特征。功能性训练由运动测试和动作训练两个部分组成。训练师应妥善处理好功能性训练和传统训练的主次关系,科学合理地安排训练动作、运动负荷及训练时长,在预防运动损伤的同时提高竞技能力和体能水平,最终延长运动员职业寿命。