基于学科核心素养测量评价目标达成的历史情境化试题设计

——以2021年部分省市普通高中学业水平选择性考试历史试题为例

刘 晖 龙

(广西师范大学历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

教育考试测量评价必须全面贯彻党的教育方针,遵循招生考试制度改革的精神,以有效落实新课程“立德树人”根本任务与达成学科核心素养培育目标为主旨。“以新情境下问题的解决为重心,学生能否应对和解决陌生的、复杂的、开放性的真实问题情境,是检验其核心素养水平的重要方面。”[1]“情境化试题有利于考查学生在问题情境中的知识掌握程度,更能精准考查学生分析问题、解决问题的能力。”[2]因而,创设形式多样、内涵丰富、科学有效、指向明晰的“情境化”试题,为考生创设与呈现解决面对陌生的、复杂的、开放的、真实的试题情境,基于发现问题—提出问题—分析问题—解决问题的历史思维能力的心理测量过程,以考察并测量学生在“新”情境下解决问题时所反映出来的学科核心素养培育目标。

本文以2021年新高考招生制度改革的部分省市普通高中学业水平选择性考试(高考)历史试题为研究对象,基于教育测量评价的理论学说并运用实证研究为主要方法,从考试命题立意、考试测量目标、试题载体及其呈现方式、情境创设的类型等方面剖析历史“情境化”试题开发设计的理念及其技术实施路径,通过对具体试题的评析,以提升普通高中学业水平选择性考试命题的质量为要旨,促进考试命题更好地服务于新高考评价改革的实践。

一、基于多样化史料的形式与特点,创设考试命题的“学习情境”

“集考查内容、考查要求和考查情境为一体的多维命题模型,将考查情境分为生活实践情境和学习探索情境。各科根据学科特点,再将考查情境具体化。”[3]在考试测量命题中通过运用文献史料、图像史料、实物史料、口述史料等多样化的史料形式创设试题的“学习情境”,为学生提供或呈现考试命题“再学习”的信息情境,立足于学生已有知识储备及其学习的经验,在考试测量评价的过程中驱动学生面对试题呈现的特定“学习情境”而产生想像力并引起学生的内在思维冲突,激发学生面对试题“学习情境”呈现的测量问题而努力“探究学习”的动机。即从考试测量命题中生成特定的“学习情境”的背景与学科的内容,形成基于学科核心素养测量目标为命题的立意,为考生搭建认识、理解、分析和解决历史问题的思维过程铺设情境化命题的平台。以考查考生独立解决问题的历史思维能力、思维方式的过程为主要路径,从测量考试的结果中观察并区分不同能力水平类型考生各自独特的历史思维形式与解答问题方法结果的差异性,从而有效实现对各类考生学科核心素养目标是否达成的区分功能。

1.运用文献史料创设考试命题的“学习情境”

运用文献史料创设考试命题的“学习情境”,它体现的理念是考试测量评价从关注考生学习的结果转向关注考生学习的思维方法与过程。即在考试命题中测量考生是否能独立地感知文献史料并从中获取和解读文献史料所蕴含的有效信息,是否能通过试题的情境化信息驱动学生对相关历史知识的调动和运用能力,从中测量评价学生是否具备从试题的情境中发现问题、提出问题、分析问题和解答问题的探究过程与思维方法。“通过设计生活实践情境和学习探索情境实现对不同内容、不同水平学科素养的考查。”[4]可见情境化试题的命制有利于“史料实证、历史解释”等学科核心素养的测量目标,有效实现对考生辨析、推理、解释与论证历史问题的思维方法和能力的测评功能,考查学生是否达成历史学科核心素养的培育目标。

例1.(2021年H省普通高中学业水平选择性考试历史试题第8题)20世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛,亦冠于沿岸之诸港”,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”。武汉的这一状况( )

A.表明其航运发展水平超过上海 B.说明商业贸易中心向腹地转移

C.为长江沿岸工业重新布局奠定基础 D.为资产阶级民主革命发生创造条件

例1试题以考查“历史解释”核心素养为命题的立意与测量目标。试题运用20世纪初武汉三镇这一特定时空框架下相关史事的文献史料创设了考试命题“新”的“学习情境”。首先,试题运用“20世纪初,武汉三镇“占长江沿岸最枢要之地,商况之殷盛,亦冠于沿岸之诸港”,汉口更是“舟楫之辐辏,货物之聚散,其盛不亚于上海,其余则尚未能比类也”,文献史料创设和呈现了新颖的试题情境。试题情境于考生而言是相对陌生且新鲜的,其设计意图乃是驱动学生于“新的学习情境”中获取并感知试题情境所蕴含的历史信息、史料的价值及学科核心素养测量目标的问题(其设计意图是通过试题的“学习情境”的创设,为学生呈现特定时空框架下的武汉三镇社会经济发展的历史现象,同时基于“生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑”的历史唯物主义基本立场、观点与方法的运用,考查学生是否理解武汉三镇社会经济发展的历史现象与民族资本主义生产关系的历史内在关联性,从而把考试测量的目标指向“历史解释”核心素养,从中构建试题的“学习情境”与考试命题测量评价的目标指向“历史解释”学科核心素养的结论是“为资产阶级民主革命的爆发创造了条件”);其次,通过文献史料铺陈、创设和呈现试题的“学习情境”,架起学生必备知识、关键能力、学科核心素养与试题“学习情境”的关联结构,考生在具体的“学习情境”(试题情境)驱动下开展探究,进而从文献史料呈现的“学习情境”中解读并获取历史有效信息,基于“历史解释”学科核心素养为命题立意及测量目标,考查学生历史学习的 “证据意识”“史由证来”“论从史出”“史论结合”的思维能力与方法的过程,围绕试题所创设的“学习情境”进行认知、理解、探究与阐释,并从试题所提供的四个答案选项“表明其航运发展水平超过上海 、说明商业贸易中心向腹地转移、为长江沿岸工业重新布局奠定基础 、为资产阶级民主革命发生创造条件”的历史解释的结论展开思维活动,结合试题呈现的“学习情境”进行甄别、判断、辨析、探究、解释,由此建立“学习情境”与 “历史解释” 核心素养测量目标在考试命题的关联性结构;再次,试题以“历史解释”核心素养目标为考查的主旨,通过新“学习情境”(考试情境)的创设,巧妙地基于考试测量的具体目标创新试题的设问形式“武汉的这一状况”,同时考生还须通过建立所学知识与试题“学习情境”中历史现象与历史本质属性的结构性认知特点,从而对试题进行“学习情境”的解读、辨析、推理或论证,基于唯物史观的思想与方法论的运用才可得出 “历史解释 ”核心素养测评目标所对应的选项是“为资产阶级民主革命发生创造条件”这一历史结论。从而实现基于唯物史观的基本观点与方法论对“历史解释”核心素养的测量评价目标。

2.运用直观生动的图像史料创设考试命题的“学习情境”

图像史料创设考试命题“学习情境”的基本策略主要有:一是利用图像史料生动直观地呈现史事的情境,使学生能直观地、真实地体验与感知历史,而且通过具体的感性图像史料情境更有利于揭示学生从感性思维到抽象思维的过程,使学生设身处地“浸入”历史情境之中,学生可以从试题所呈现的图像史料创设的“学习情境”中提取有效的历史信息,从而启迪学生在图像史料“学习情境”中发现、理解、分析和解决历史问题的思维能力的测量目标。二是通过呈现图像史料形式创设类似于探究性学习的情境,以此激发和调动学生历史学习与探究的动机,通过对图像史料呈现的“学习情境”进行判断、考证或辨析,把学生置于史学研究者的角色、身份或地位,引导学生对试题的“学习情境”进行判断、甄别、理解和辨析的思维方法和过程。即基于史学研究者的思维方法与探究学习的逻辑性对试题“学习情境”进行论证与解释,从而构建指向“史料实证、历史解释”学科核心素养考试测量目标的试题内涵与形式。三是通过呈现相对复杂且陌生的试题“新”情境,以考察考生基于唯物史观的基本观点与方法的理解与运用为前提,考查考生对试题“学习情境”中的图像史料阅读和处理、分析或阐释、论证或探讨历史问题的思维方法及能力,从而达成对“历史解释” 核心素养目标的测量功能。

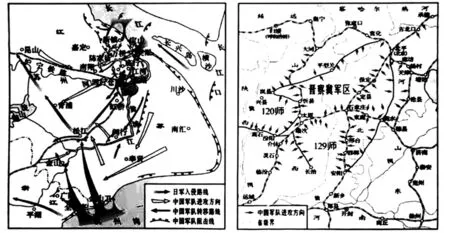

例2.(2021年H省普通高中学业水平选择性考试历史试题第10题)图1、图2是中国抗战时期两次战役形势图。这两幅图反映( )

图1 图2

A.局部抗战向全民族抗战的转变 B.抗战的主战场发生了明显变化

C.抗日民族统一战线的逐步建立 D.抗战由战略防御转向战略反攻

例2以“历史解释”核心素养的测量目标为要旨,以历史地图的形式创设试题“学习情境”。通过历史地图呈现并展示特定历史时空背景下史事,从而创新考试命题的情境形式与丰富内涵。考生通过对地图的解读并结合所学知识可以得出试题“学习情境”里“中国抗战时期两次战役形势图反映的是淞沪会战与百团大战”的历史事件,通过引导学生在考试测量评价的“再学习”形式下运用历史科学思维的方法,从而建立起显性的特定历史事件或历史现象“中国抗战时期两次具体战役淞沪会战与百团大战的战役形势”,揭示隐性的“抗日战争时期的不同历史阶段国共两党两个战场(正面战场、敌后战场)的发展演变”的历史本质属性,试题从显性与隐性两个层面建立考试测量目标的关联结构。即基于图像史料创设和构建试题的“学习情境”,试题情境隐含这一历史时期的历史现象与历史本质“抗日战争时期国共两党两个战场的发展与演变”的丰富内涵。基于“唯物史观”、“史料实证”、“历史解释”学科核心素养的一体化考查的意图,实现对学生从历史现象的感性认识到历史本质的理性认识思维过程方法与能力的测量评价功能,从而考察考生是否能正确运用唯物史观的观点与立场得出试题中“学习情境”的设问“这两幅图反映”的是“抗战的主战场发生了明显变化”的“历史解释”学科核心素养的结论。即在图像史料创设的“学习情境”中实现对考生的图像史料及信息的提炼、归纳和辩证分析的过程,也就是学生分析、探究与验证历史结论的“学习过程”,学生通过试题的图像情境与所学知识,运用科学唯物史观进行分析、论证与说明历史现象与历史本质因果关联的学科思维能力与方法,理解与认识历史结论从“史料”到“史实”再到“史识”历史思维的推论过程,从而有效达成“唯物史观”、“史料实证”和“历史解释”学科核心素养目标的一体化测量目标及其功能。

3.运用历史人物及其社会活动的时空背景创设考试命题的“学习情境”

基于“史料实证”核心素养考试测量的目标,运用历史人物及其活动创设构建试题的“学习情境”。即通过选取特定历史时期真实的历史人物及其社会活动的轨迹创设考试命题的“学习情境”,即基于特定历史时期的具体历史人物时空活动的范围,使学生能感受并体验历史人物活动、历史事件或历史现象的发生,必然与特定的具体历史时代背景密切相关,测量学生能否将史事置于特定的历史时代背景考察的观点与方法,学生从历史人物活动的时空范围或社会物质生产发展的客观条件中去“窥见”社会与时代发展的“大”历史进程,在试题情境中基于唯物史观理论的科学指导,着眼于考生对重大史事的分析与比较、描述与阐释的思维方法与能力的考查,从而实现“时空观念、史料实证、历史解释”等学科核心素养的测量评价目标。

例3.(2021年G省普通高中学业水平选择性考试历史试题第9题)对于毛泽东的重庆之行,民主人士柳亚子赋诗称颂为“弥天大勇”。重庆《大公报》发表社评说:“毛先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事。”这反映了当时( )

A.国共力量对比出现逆转 B.民主党派认同新民主主义革命纲领

C.国家重建成为国人共识 D.民族矛盾的上升推动国共走向和谈

例3运用特定时代社会背景条件下的历史人物及其活动(毛泽东重庆谈判及其历史大背景)创设试题的“学习情境”。试题引用文献史料“对于毛泽东的重庆之行,民主人士柳亚子赋诗称颂为‘弥天大勇’。重庆《大公报》发表社评说:‘毛先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事。’”从而创设了试题的“学习情境”,试题测量目标明确指向“时空观念、史料实证、历史解释”学科核心素养目标的一体化考查。这一试题情境的创设促使考生设身处地去设想当时历史人物的活动必然与特定的时代大背景紧密相连,历史人物其活动的轨迹必须符合历史人物生活的特定社会历史阶段的时代大背景及其特征,从而使学生依据历史人物所处的历史时代背景去认识、分析和揭示具体历史事物、历史现象及其历史阶段特征,从而深入揭示史事发生、演变、发展的历史因果关联及其规律。“学生能够运用所掌握和理解的史实分析历史事件、人物、变化间的联系以及不同历史时期和文化间的联系,在更大的历史背景下阐释历史事件、人物及变化的原因和结果。”[5]以此测量考生能够将历史的“人与事”置于特定的历史大背景中去理解、认知、考察、分析与评价,从而突出了基于历史唯物主义科学理论指导下的“史料实证”、“历史解释”等学科核心素养的测量评价目标。

二、基于史事“真实性”为前提,创设考试命题的“生活情境”或“社会情境”

“要求以生活实践与学习探索中最基本的问题情境作为任务创设与知识能力运用的载体,考查对基本概念、基本原理、基本技能和思想方法的掌握和应用程度。”[6]试题基于史事的真实性为前提,从“个人生活、家庭生活、社区生活”中遇到的历史或现实问题选取相关素材,基于相关学科核心素养的考查目标,着眼于测量与评价学生正确价值观、必备品格和关键能力的表现程度。

1.贴近学生生活实际与经验创设考试命题的“生活情境”

基于生活化的教学理念,贴近学生的生活实际与经验创设试题的“生活情境”。通过呈现“生活情境”试题的形式,引导学生从考试的生活化情境里面获取和解读历史的信息,引导学生基于生活的现象进而探究并揭示历史问题的学习与思维活动,以此测量评价学生的学科核心素养达成的目标。“情境可以是客观存在的,也可以是抽象的:如果试题情境取材于实际现象或已经发生的事实,那么情境就是现实的、客观的;如果试题情境源自学科知识,那么情境就是抽象的、学科化的。”[2]

例4.(2021年G省普通高中学业水平选择性考试历史试题第10题)1957年创办于广州的中国出口商品交易会(简称广交会),在中华人民共和国外贸史上占有重要的地位。周恩来指出:“一年两次的广交会是在我们被封锁的情况下不得已搞的,我们只好请人家进来看。”由此可知,广交会的创办( )

A.扩展了与外部世界的交流渠道 B.强化了与苏联的经贸联系

C.突破了计划经济对外贸的束缚 D.加速了不结盟运动的进程

例4试题运用贴近学生生活经验的社会生活材料作为试题的素材与载体,以此创设试题的“社会生活情境”:“1957年创办于广州的中国出口商品交易会(简称广交会),在中华人民共和国外贸史上占有重要的地位”,试题以“历史解释”学科核心素养为测量目标,学生通过探究性学习形式展开历史的思维活动,将史事定位于特定的时空框架下,分析与探究试题中的“生活情境”与1957年这一特定历史时期的“一年两次广交会是在我们被封锁的情境下不得已搞的,我们只好请人家进来看。”丰富的史事内涵及意义相对应的试题结构形式,并基于特定时空背景下的“史料实证”的学科思维活动揭示出“历史解释”的结论是“扩展了与外部世界的交流渠道 ”。它体现了试题精心选择与运用贴近学生生活实际、生活经验紧密联系的素材构建试题的“生活情境”,以此激发学生的问题意识和探究意识,从而把考试测量评价的目标清晰明确地指向“历史解释”核心素养上。

2.基于史事或历史问题的因果关联性创设考试命题的“社会情境”

基于“唯物史观、史料实证、历史解释”学科核心素养为考试测量的目标,立足于史事或历史问题的因果关联性,创设具有内在关联的“社会情境”试题形式。即立足于各类历史事物、历史现象、历史事件的因果关联创设试题的“社会情境”,以此揭示具有因果关联对应的历史事物、历史现象或历史问题,基于学生已有历史知识储备并运用历史唯物主义的思维方法对社会现象或社会问题进行分析、探究与解释。创设社会情境类型的试题应具有一定的思维容量和思维强度,具有新颖性和挑战性,在设置考试测量目标时,需要学生通过知识的内化与运用并经过深刻的思维活动形式,才能更好地实现对学科核心素养目标的测量评价功能。

例5(2021年H省普通高中学业水平选择性考试历史试题第7题)据表1可知,当时中国( )

表1 1867年和1894年部分进口商品统计表

A.对外贸易由出超转变为入超 B.政府放宽对民间设厂的限制

C.民族工业出现了较快的发展 D.海关的半殖民地化程度加深

例5试题以社会经济现象创设考试命题的刺激情境,在考试命题中能唤起学生对社会经济生活的关注。试题 以“史料实证、历史解释”学科核心素养为测量目标,以我国特定历史时期的“1867年和1894年部分进口商品”社会经济现象作为试题命制的切入点,从各类商品进口的数量及价格等社会具体经济现象的产生、发展与变化的数据创设考试命题的“社会情境”。由此架起学生已有的知识储备与试题的情境“1867年和1894年商品进口的发展变化”认识与理解的桥梁,考生可从情境中获取试题的社会经济现象发展与演变的历史线索,从而形成对1867至1894年这一特定历史时期社会经济现象的理解与认识,由此深入揭示这一社会经济现象与民族资本主义发展具有内在的因果关联性。这一基于社会经济问题的历史考察而创设的试题情境,不仅有利于引导学生关注社会经济现象,较好地发挥了历史的借鉴功能和价值,更体现了命题有机融入结合重大史事所蕴含的“史料实证、历史解释”学科核心素养测量目标的要求。试题的素材源于社会经济生活现象,通过试题的“社会情境”的创设,拉近了历史的距离,可以帮助学生主动联系已有的历史知识和社会经验,打通“历史与社会经济生活的联系”,从而引起学生的“探究学习”兴趣和求知欲,促进学生对“史料实证、历史解释”核心素养的意义建构,同时又创新了考试命题测量评价的形式与内涵。

三、基于唯物史观的基本观点及方法论创设考试命题的“学术情境”

一是考试命题引入史学研究的方法或历史研究的新成果,创设试题的“学术情境”。即利用历史学家对史事或历史问题的观点、看法或历史学术研究中的新问题、新成果等内容创设试题的“学术情境”,以引起学生思维活动及其认知冲突过程,把历史学科核心素养的测量评价目标紧紧围绕试题情境展开或呈现,从而有效测量学生对史事的解释或评价所应具备的“史料实证、历史解释”学科核心素养的目标。

例6.(2021年G省普通高中学业水平选择性考试历史试题第3题)安史之乱时,唐玄宗逃奔成都,途中发生兵变,杨贵妃死于马嵬坡。以下为若干记载。

路边杨贵人,坟高三四尺。乃问里中儿,皆言幸蜀时……贵人饮金屑,倏忽舜英暮。平生服杏丹,颜色真如故。

(唐)刘禹锡《马嵬行》

上令高力士诘之,回奏曰:“诸将既诛国忠,以贵妃在宫,人情恐惧。”上即命力士赐贵妃自尽。

(五代)刘昫等《旧唐书》

上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。

(宋)司马光《资治通鉴》

有学生以上述材料探究杨贵妃之死,下列推论正确的是( )

A.《马嵬行》选材来自传说,不能作为历史研究的材料;

B.《资治通鉴》较多细节描写,还原了杨贵妃之死的真相;

C.《资治通鉴》成书晚于《旧唐书》,故可信度相对较低;

D.《旧唐书》《资治通鉴》作为史料,应注意作者的立场。

例6试题引入史学研究的新成果或新方法,它能有效地测量和评价考生历史阐释或历史评析的历史思维能力。“通过材料题设计新情境是发展方向,可以有完全脱离教材的考查,也要有以教材叙述的历史史实为背景的考查,还要有对教材中经典史实的考查。”[7]因而,引入史学研究的新成果与新方法创设考试命题的“学术情境”,由此创新了考试命题的情境:“不同的作者对杨贵妃之死存在着不同的观点,而且各有支撑不同作者观点的史料”,从而建立与之关联的命题测量的设问形式。

二是基于史学研究的方法论与视角创设考试命题的“学术情境”。即基于唯物史观的基本立场、观点与方法论的运用过程,以历史学家或历史研究者的身份从历史学术研究的视角思考与探究历史问题,通过设置历史“学术问题”的命题形式进行探究与分析,得出历史研究的解释或历史评价的结论,以测量学生是否掌握历史学术研究的思维方法与能力,从而凸显“史料实证、历史解释”核心素养的考试命题立意。

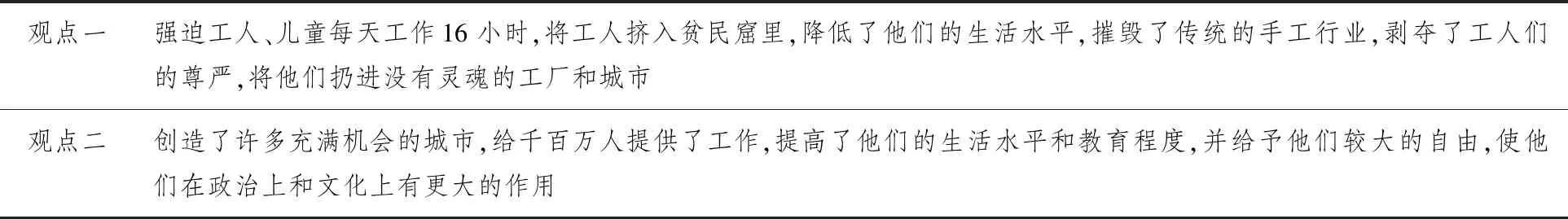

例7.(2021年G省普通高中学业水平选择性考试历史试题第18题)

材料一 关于英国工业革命对工人阶级的影响,以下两种观点颇具代表性。

观点一强迫工人、儿童每天工作16小时,将工人挤入贫民窟里,降低了他们的生活水平,摧毁了传统的手工行业,剥夺了工人们的尊严,将他们扔进没有灵魂的工厂和城市观点二创造了许多充满机会的城市,给千百万人提供了工作,提高了他们的生活水平和教育程度,并给予他们较大的自由,使他们在政治上和文化上有更大的作用

——摘编自(美)克莱顿·罗伯茨等《英国史》

材料二:英国工人阶级的历史是从18世纪后半期,从蒸汽机和棉花加工机的发明开始的。大家知道,这些发明推动了产业革命,产业革命同时又引起了市民社会中的全面变革,而它的世界历史意义只是在现在才开始被认识清楚。

——恩格斯《英国工人阶级状况》(1845年)

(1)结合材料一和所学知识,分别指出两种观点有何局限,并就英国工业革命对工人阶级的影响谈谈你的看法。(8分)

(2)结合材料二和所学知识,运用唯物史观简述英国工业革命的历史意义。(6分)

首先,例7运用不同历史学者“工业革命对工人阶级影响的两个观点”(即历史学者不同的学术观点与学术争论)创设试题的“学术情境”,并以“唯物史观、史料实证、历史解释”为考试命题的立意和测量目标,并基于考试命题设计的逻辑性与层次性,试题呈现史学研究的成果与史学研究方法等不同的视角创设试题的“学术情境”。例8试题通过呈现历史学者克莱顿·罗伯茨等《英国史》描述的“工业革命对工人阶级影响的两种截然相反的观点”从而创设试题的“学术情境”,试题设计的意图是基于唯物史观的基本立场、观点和方法,驱动考生面对不同的史料与“学术情境”,充分调动和运用所学“工业革命及其历史影响”的知识,学生基于不同学术观点的情境材料,运用唯物史观的基本观点对此做出自己的解释与评述,试题把学生置于历史研究者的身份或地位,并以“唯物史观、史料实证、历史解释”学科核心素养的目标为命题立意,通过“学术情境”建立题干与应答规定(答案)的试题内在关联结构。同时别出心裁创设了试题“新”的设问视角:“结合材料一和所学知识,分别指出两种观点有何局限,并就英国工业革命对工人阶级的影响谈谈你的看法”。学生在“学术情境”的探究学习中需要建立“工业革命对工人阶级的影响”的理解与认知,基于“新”问题的设计与解答过程,试题突出了对历史概念、本质属性或历史性质的理解或解释能力目标的考查,有效实现了基于新“学术情境”驱动学生运用唯物史观的正确立场与科学方法得出“工业革命对工人阶级影响不同观点都存在着偏颇的一面”的“历史解释”核心素养的结论。同时结合基于“学术情境”创新了试题的设问为“分别指出两种观点有何局限,并就英国工业革命对工人阶级的影响谈谈你的看法。”从而又把考试目标有效地指向“唯物史观、史料实证、历史解释”核心素养的测量评价。

其次,例7基于“学术情境”蕴含的历史价值判断和史事评价能力设为考试测量的目标,试题运用的是“恩格斯《英国工人阶级状况》”的史料为试题的载体,由此创设基于历史学术研究视域下描述、解释、论证、评析史事的“学术情境”。基于学术情境的铺陈引出试题的问题设计为“结合材料二和所学知识,运用唯物史观简述英国工业革命的历史意义。”以此测量和评价考生综合、概括、分析、归纳的历史学科思维能力,从而有效实现对学生“唯物史观”、“史料实证”、“历史解释”核心素养的测量目标。再次,例8基于历史思维方法为引领,创设试题的“学术情境”与设问的“新”视角,驱动学生运用历史学术研究的思维方法展开探究,引发学生历史思维的认知冲突,从而建立起对学生运用历史学术研究的思维方法解释“英国工业革命的历史意义。”“学术情境”试题形式,体现了 基于历史学术研究并运用唯物史观的基本立场、观点和方法论解释与评价历史现象的能力与方法,从而在考试命题中突出了“历史解释”核心素养目标的测量价值。

综上所述,情境化试题的设计形式能有效地实现学科核心素养目标的测量目标与功能。在考试命题中置学生于陌生、复杂、开放性的真实问题情境之中,能有效实现历史学科核心素养与学业质量水平目标的测量价值与功能。因而,在考试命题测量评价环节融入情境化试题命制的思路与策略,必将有利于全面落实新课程改革“立德树人”根本任务与学科核心素养的课程目标,创新考试命题测量评价的形式与内涵。