张弦梁结构体系在光伏项目中的应用分析

刘 丹

(信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,四川 成都 610021)

张弦梁是一种稳定的预应力自平衡体系,即施加在结构上的预应力在结构本体内得到平衡,而不会传递到支座或者基础上。同一般索结构相比,张弦梁结构的刚度要大很多,在不规则风荷载作用下,结构的形状稳定性更优[1-2]。张弦梁结构体系主要由上弦钢梁、撑杆、下弦索体等部分组成,通过张拉下弦索体,使撑杆对钢梁产生向上的集中力,这样,在竖向荷载作用下,钢梁的受力特征从类似简支梁变化为多跨连续梁(同时受压),截面利用效率更高,经济性更好。但是对于轻型屋面结构,如果风吸力大于屋面自重,风吸力工况作用下,钢梁向上弯曲,这时撑杆对钢梁产生的向上集中力反而成为了不利荷载,故张弦梁结构一般适用于重型屋面结构[3]。光伏组件、支架等组成的光伏系统自重较小(一般小于0.15 kN/m2),属于轻型屋面,将张弦梁结构体系运用到光伏支架中,需要布置揽风索,减小风吸力作用下钢梁向上弯曲,保证结构强度、刚度满足设计要求。本文介绍了一种带揽风索的张弦梁光伏支架体系,并建立了三维计算模型,分析了主索施加不同张拉力时,结构的自振特性,钢梁、揽风索以及柱脚处的内力变化规律,钢梁的变形规律。

1 张弦梁光伏支架方案概述

本文提出的张弦梁光伏支架体系采用较大跨度的结构布置方案,可利用平整性较差的光伏场地,可跨越较大沟壑、河道,可用于复合型(农光互补、林光互补、渔光互补等)光伏电站。结构体系主要由钢梁、立柱、撑杆、主索、揽风索、光伏组件、檩条、水平支撑、系杆、水平滑动支座、铰接支座等组成,张弦梁跨度为20.4 m,跨中3等分点处设置2道撑杆,撑杆高度均为2 m,钢梁两端支撑在立柱上,一端设置水平滑动支座,一端设置铰接支座,撑杆与钢梁连接点处,设置揽风索,揽风索向2侧斜拉,固定于立柱上。张弦梁纵向间距为6 m,2榀张弦梁之间布置檩条,檩条上铺设光伏组件,光伏组件起坡至10°。张弦梁对应支座和撑杆节点处设置通长系杆,结构四周纵、横向设置水平支撑。每2榀张弦梁之间共铺设6排(每排5块)光伏组件,结构方案如图1,图2所示。实际工程中,结构纵向跨数根据场地情况调整。本文建立了张弦梁光伏支架体系的三维分析模型,研究模型中,各类荷载以线荷载形式作用于檩条。

2 设计参数及计算模型

2.1 构件信息

本文张弦梁结构方案中,柔性构件(主索、揽风索等)采用Φ15 mm钢绞线,钢梁采用Q355方钢管,撑杆采用Q355圆钢管。

2.2 荷载取值

分析模型恒荷载按0.15 kN/m2考虑,雪荷载、风荷载按25 a重现期取值[4],雪荷载按0.25 kN/m2考虑,风荷载按0.45 kN/m2考虑,考虑风振系数。主索张拉荷载作为变量输入计算模型。

2.3 计算软件

本文采用SAP2000进行分析计算。SAP2000是国际上通用的一款计算、分析软件,它几乎囊括了所有结构工程领域内的结构分析功能,多年的发展,SAP2000积累了丰富的结构计算分析经验,从静力动力计算,到非线性分析,其均能得到可靠的分析结果[5]。

2.4 模型信息

根据主索张拉荷载的不同,本文建立了7个三维对比分析模型:M1-5,M1-10,M1-15,M1-20,M1-25,M1-30,M1-35,各模型主索预拉力分别为5 kN,10 kN,15 kN,20 kN,25 kN,30 kN,35 kN。

各计算模型考虑了施工阶段影响,在张弦梁主索张拉完成之后布置屋面恒荷载,然后再布置揽风索(即揽风索在主索预拉力荷载、恒荷载施加完成之后的结构形态上施加),之后施加雪荷载、风荷载;同时,采用静力非线性方法计算分析,考虑结构几何非线性影响[6]。

3 主索张拉力对结构自振特性的影响

3.1 结构自振周期

三维分析模型的前3阶自振周期见表1。

表1 结构自振周期

由表1可知,主索施加不同的预拉力,结构的前3阶自振周期无显著变化,这也说明,张弦梁结构主索施加不同的预拉力对结构整体刚度无显著影响。

3.2 结构振型状态

三维分析模型M1-15的前3阶振型特征见图3。

由图3可知,结构第1阶振型以X向(纵向)平动为主,张弦梁跨中振幅较大,支座处振幅较小;结构第2阶振型以Y向(横向)平动为主,张弦梁在平面内呈波浪形振动;结构第3阶振型为扭转振型。以上振型状态说明:张弦梁结构平面外刚度较弱,上弦钢梁和下弦主索均需要设置可靠的平面外支撑体系,避免结构在平面外失稳。

4 主索张拉力对结构刚度的影响

主索施加不同的预拉力时,在风压力和风吸力控制工况下,钢梁(中间榀,下同)的最大变形量如表2,图4所示。

表2 结构最大变形量

由表2,图4可知,在风压力控制工况下,主索施加不同的张拉力,结构向下位移量并没有显著变化;在风吸力控制工况下,随着主索施加的张拉力增大,结构位移由向下逐渐变为向上,数值逐渐增大。以上结构位移变化特征说明:改变主索张拉力,张弦梁结构的竖向刚度没有显著变化;由于揽风索的作用,风吸力工况下,增加主索张拉力,钢梁跨中变形发生变化。

5 主索张拉力对主要构件内力的影响

5.1 主索张拉力对钢梁、揽风索内力的影响

表3及图5~图7反映了风荷载控制工况下,主索施加不同的预拉力,结构钢梁和揽风索的内力及其变化规律。

表3 钢梁与揽风索内力

由表3及图5,图6可知:风压力工况下,随着主索张拉力变大,钢梁正弯矩(使钢梁下翼缘受拉的弯矩为正)在逐渐减小;风吸力工况下,随着主索张拉力变大,钢梁负弯矩(使钢梁上翼缘受拉的弯矩为负)在逐渐增大。这是因为主索张拉力增加,撑杆对钢梁施加的向上反力增加,使钢梁负弯矩增加,这对风压力工况有利,对风吸力工况不利。

随着主索张拉力变大,风吸力工况下,揽风索最大拉力在逐渐减小,这说明主索张拉力增大,不改变揽风索张拉力的情况下,揽风索的揽风作用在逐渐减弱。

图7反映了主索张拉力变化时,钢梁弯矩的变化趋势。

风压力控制工况下,当主索张拉力较小时,钢梁为全段正弯矩,随着主索张拉力增加,钢梁跨中弯矩逐渐减小,最后跨中弯矩变为负弯矩;风吸力控制工况下,当主索张拉力较小时,钢梁弯矩分为三段,撑杆处为正弯矩,其余位置为负弯矩,随着主索张拉力增加,跨中负弯矩逐渐增加,最后钢梁全段为负弯矩;通过弯矩图变化趋势可以看出,随着主索张拉力增加,揽风索起到的作用逐渐变小。

钢梁设计时,应综合考虑风压力、风吸力工况下的内力,当风压力工况下梁的正负弯矩和风吸力工况下梁的正负弯矩相等时,钢梁的抗弯承载能力利用最充分,由图5可知,本文所述张弦梁光伏支架,当主索张拉力控制在18 kN左右时,风荷载作用下,梁的正负弯矩相近。

5.2 主索张拉力对立柱柱底反力的影响

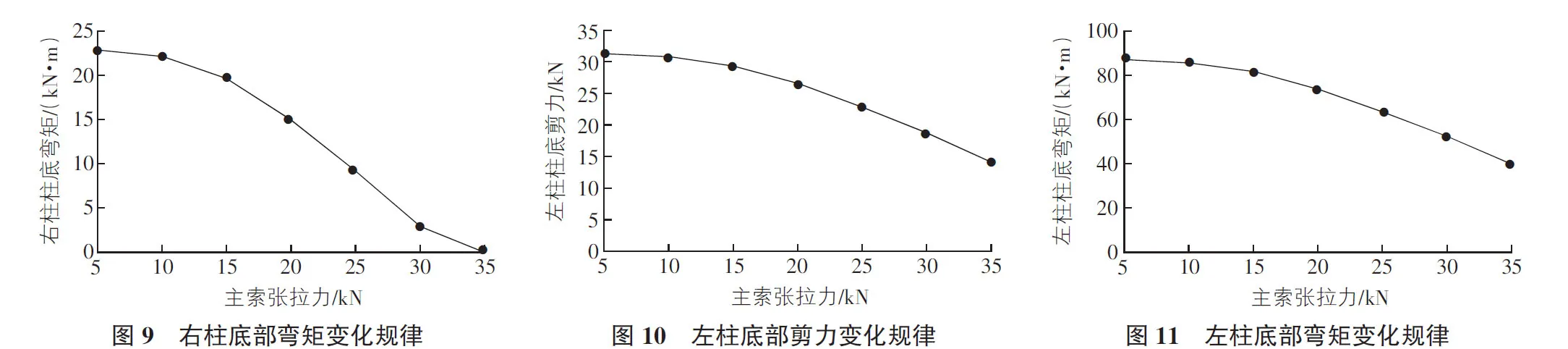

表4,表5及图8~图11反映了风吸力控制工况下,主索施加不同预拉力时,右柱和左柱的柱底反力及其变化规律。

表4 右柱柱底反力

表5 左柱柱底反力

由表4及图9~图11可知:风压力工况下,左柱和右柱的柱底反力与主索张拉力大小无关,这是因为张弦梁是预应力自平衡体系,所施加的预应力在体系内部平衡,并不传递到支座,并且在风压力工况下,揽风索基本处于松弛状态,不发挥作用,也不会传递内力到立柱,故风压力工况下,左柱和右柱的柱底反力固定不变。风吸力工况下,左柱和右柱的柱底轴力与主索张拉力大小无关;左柱和右柱的柱底剪力、弯矩随着主索张拉力的增大而减小。这是因为,揽风索随着主索张拉力变大,其发挥的揽风作用在减小,其传递至立柱的反力也在减小。因此,在主索张拉力较大时,为了保证揽风索起到足够的作用,需要对揽风索施加一定的预拉力。

6 结论

张弦梁结构一般适用于重型屋面,光伏系统自重较小,属于轻型屋面,将张弦梁结构体系运用到光伏支架中,需要布置揽风索,减小风吸力作用下钢梁向上弯曲变形,保证结构强度、刚度满足设计要求。本文介绍了一种带揽风索的张弦梁光伏支架体系,通过对主索施加不同的张拉力,建立对比分析模型,分析了结构自振特性与主索张拉力的关系,以及风压力和风吸力工况下,结构变形与主索张拉力的关系,钢梁、揽风索内力和柱脚反力与主索张拉力的关系。结论如下:

1)主索施加不同的预拉力,对结构竖向刚度无显著影响,结构的振型特征无明显变化;张弦梁结构平面外刚度较弱,上弦钢梁和下弦主索均需要设置可靠的平面外支撑体系,避免结构在平面外失稳。2)改变主索张拉力,张弦梁结构的竖向刚度没有显著变化,风压力控制工况下结构竖向位移基本没有变化;风吸力控制工况下,由于揽风索的作用,增加主索张拉力,钢梁竖向变形发生变化。3)风压力工况下,随着主索张拉力增大,钢梁正弯矩在逐渐减小;风吸力工况下,随着主索张拉力增大,钢梁负弯矩在逐渐增大,因此,钢梁设计时,应综合考虑风压力、风吸力工况下的内力,当风压力工况下梁的正负弯矩和风吸力工况下梁的正负弯矩相等时,钢梁的抗弯承载能力利用最充分,本文所述张弦梁光伏支架,当主索张拉力控制在18 kN左右时,风荷载作用下梁的正负弯矩相近。4)风吸力工况下,随着主索张拉力增大,揽风索最大拉力在逐渐减小,这说明主索张拉力增大,不改变揽风索张拉力的情况下,揽风索的揽风作用在逐渐减弱,因此,在主索张拉力较大时,为了保证揽风索起到足够的作用,需要对揽风索施加一定的预拉力。5)风压力工况下,柱底反力与主索张拉力大小无关;风吸力工况下,柱底轴力与主索张拉力大小无关;柱底剪力、弯矩随着主索张拉力的增大而减小。