赣州历史文化街区冬季室外热舒适性研究★

万博宇,温小军,袁 海,刘梦伟,杨 丽,王兆杰

(江西理工大学建筑与设计学院,江西 赣州 341000)

0 引言

随着我国城镇化水平不断提升,许多城市正在着力将传统街区塑造成新的经济新活力区、文化体验区和城市形象区,承载城市最具特色的商业、建筑与历史民俗文化的片区或街道[1],而城市快速发展进程中大规模的城市建设和更新改造引发的城市微气候环境质量下降问题极大地影响了城市环境的宜居性以及城市生活质量[2]。成功的室外空间设计不仅能提高使用者的热舒适体验,还能促进商业、旅游、户外娱乐等业务的发展从而为城市带来增值效益,且室外空间的热舒适水平直接影响城市的声誉与活力[3]。此外,室外热环境的改善能够有效延长室外活动时间,提升片区活力。在此背景下,历史文化街区的室外热环境舒适水平逐渐受到关注。

近年来,国内外学者对不同气候区,不同对象对室外热舒适进行研究。李坤明等[4]采用现场热环境实测与问卷调查相结合的方式对湿热地区典型城市广州住区不同季节热舒适阈值进行研究,对湿热地区住区的热环境设计提出了优化方向;张进等[5]对湿热地区不同室外空间夏季的热环境测试和热舒适调研,获得6处不同室外空间的热环境水平和主观热舒适评价特点,发现开阔的广场空间太阳辐射较强、空气温度较高、街道空间内的偏热投票较少、接受度较高。现有研究对于历史文化街区的室外环境多停留在应用层面,对于历史文化街区的风热环境研究较少[6]。室外热舒适性的研究时间多集中于冬夏两季,部分研究覆盖全年;研究对象主要集中在居住区[7-9]、城市公园及校园[10-11]等。

综上,随着对室外热环境的认识以及研究方法的发展,大多数研究主要集中在针对住区、校园、公园等室外热环境的改造及热舒适指标的适用性理论问题上。因此,本文以历史文化街区中历史悠久、赣州古城传统市井生活还原度最高的历史文化街区姚衙前与人工改造痕迹最为明显的历史文化街区郁孤台为研究对象,综合自然与人工两个层面的历史文化街区特点,通过室外热环境实测及问卷调研分析等方法,探究冬季夏热冬冷地区冬季室外活动人群的主观热舒适特点,探究更新前后的历史文化街区游客及原住民热感觉投票、热舒适投票与服装热阻三者与生理等效温度之间的关系,以期为夏热冬冷地区历史文化街区热舒适性的研究提供一定理论依据。

1 研究方法

1.1 气候与场地

研究区位于江西省赣州市章贡区古城区,北纬25°52′,东经114°56′,属于典型夏热冬冷气候地区,冬季温度较低但湿度较高,1月份日均最高气温13 ℃,日均最低气温7 ℃,相对湿度84.6%。

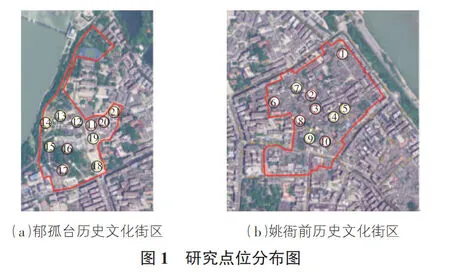

经前期调查,本研究于郁孤台历史文化街区选取11处 居民与旅客活动较为频繁的点位,在姚衙前历史文化街区选取10处居民与旅客活动较为频繁的点位进行冬季室外热舒适性研究,其点位分布见图1。基于以上量化分析设计因子对热舒适的影响,共将21个点位分为街巷空间及广场空间[12],其中,街巷空间影响因子为D/H[13]、街道方向及下垫面材质,广场影响因子为广场大小、下垫面材质[14]及周边绿化[15],以期能为类似形态街区提供理论依据。

1.2 问卷调研

1.2.1 问卷调研方法

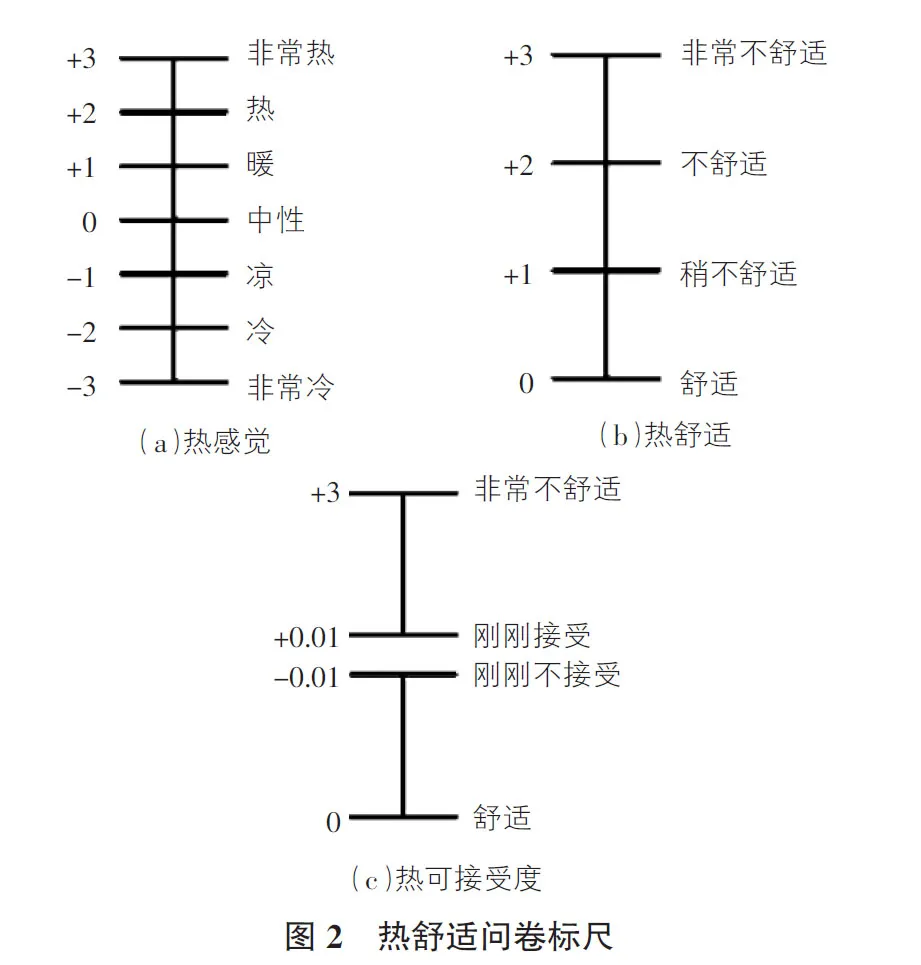

本研究在21个实测区域随机选择受访者进行调查,重点研究历史文化街区活动频繁处城市居民与旅客的热感觉、热舒适和可接受度的定量评价。问卷由3个部分组成:1)基本信息(性别、年龄段、着装量及前20分钟的主要活动);2)热舒适性(热感觉、热舒适及可接受程度)(如图2所示);3)意见与建议(对该历史文化街区热舒适层面的详细感觉及建议)。

1.2.2 受访者基本信息

调研共收集259份有效数据,其中郁孤台历史文化街区140份,姚衙前历史文化街区119份,被调研人群大部分为赣州市本地居民。样本的分类统计结果发现在郁孤台历史文化街区与姚衙前历史文化街区男性与女性的样本量相差不大,但在不同年龄段区间的样本量存在差异。

郁孤台历史文化街区18岁~25岁年龄段氛围较为浓厚,休闲设施相对完善,景观环境相段样本量最多,约占31%,其次为26岁~40岁年龄段(23%)、41岁~60岁年龄段(20%)、60岁以上年龄段(16%),18岁以下年龄段最少(10%)。该结果与郁孤台历史文化街区性质相符合,更新后的历史文化街区相对优美,来此休憩的青年(18岁~40岁)占大多数,中老年(41岁及以上)占比也处于相当水平。姚衙前历史文化街区处于未更新的阶段,目前内部建筑以高密度低层的居住为主,故中老年比例较高,青年占一定比例,其中60岁以上与19岁~25岁两个年龄段占比均为29%,其次为41岁~60岁年龄段(25%)、26岁~40岁年龄段(13%),18岁以下年龄段最少(4%)。郁孤台历史文化街区男女比例为2∶3,姚衙前历史文化街区男女比例约为4∶5。

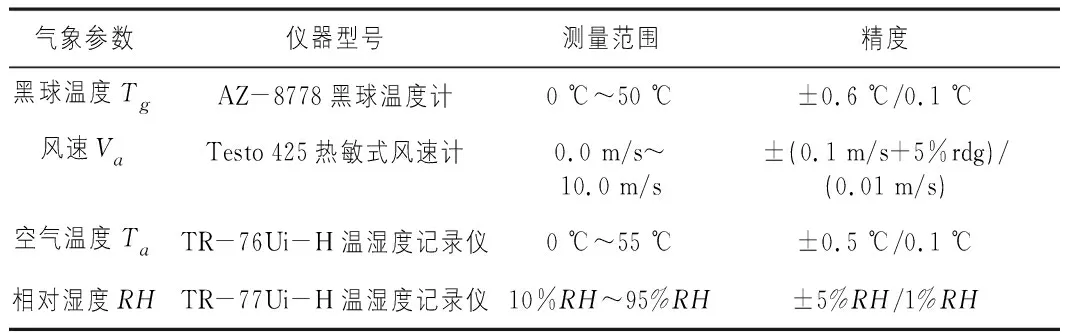

1.3 热环境实测

问卷调查的同时,在各个测点分别进行主要热环境物理要素空气温度Ta、相对湿度RH、风速Va、黑球温度Tg等的实地测量。实测仪器的量程与精度均符合ISO 7726标准的相关规定(见表1)。本测试于2022年1月12日,天气阴转多云,属于夏热冬冷地区典型冬季气候。每个历史文化街区从初始点出发,至最终点结束为一轮,记录测点1.5 m高度处的各项物理参数,每个点停留5 min后便迅速转移至下一点进行测试。

表1 测试仪器参数

参照ISO 7726标准,本文基于空气温度Ta、风速Va、黑球温度Tg推导出平均辐射温度Tmrt,方程如式(1)所示。

(1)

其中,Tg为黑球温度,℃;Ta为空气温度,℃;Va为风速,m/s;ε为黑球的吸收系数,根据所使用仪器,取0.95;D为黑球温度计黑球直径,m,根据所使用仪器,取0.15。

2 结果与分析

2.1 热感觉投票(TSV)与PET

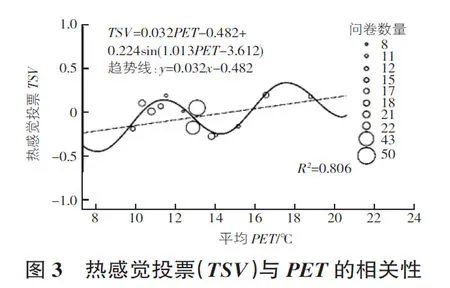

将PET值按照每0.5 ℃为一区间进行分组,并计算每组均值,然后分别将各组均值及与其对应的每组热感觉投票(Thermal Sensation Vote,TSV)均值一并导入SPSS中进行回归分析,所建立相关性曲线的回归方程见式(2),所拟合曲线见图3。

TSV=0.03PET-0.48+0.24sin(1.01PET-3.61)

(R2=0.806)

(2)

所拟合曲线斜率代表当地居民热感觉投票(TSV)对PET的敏感程度,斜率越大即敏感程度越高,反之越低;波动范围代表当地居民的耐受程度,波动范围越大即耐受程度越高,反之越低。根据热感觉投票随PET变化的趋势如图3所示,整体曲线呈波动上升趋势,其斜率约为0.03,波动范围约为±0.24,波动周期约为6.203(2π/1.013)。从热感觉投票(TSV)与PET的模型可以推导出在夏热冬冷地区的冬季,中性PET(TSV=0)在15 ℃左右。

2.2 热舒适投票(TCV)与PET

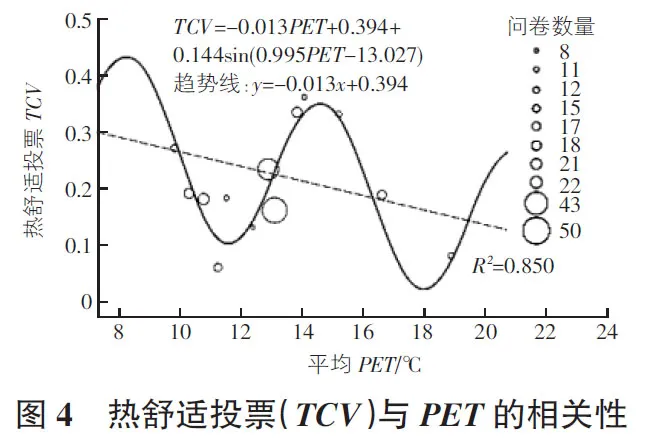

PET值按照每0.5 ℃为一区间进行分组,并计算每组均值,然后分别将各组均值及与其对应的每组热舒适投票(Thermal Comfort Vote,TCV)均值一并导入SPSS中进行回归分析,所建立相关性曲线的回归方程见式(3),所拟合曲线见图4。

TCV=-0.01PET+0.39+0.14sin(1.00PET-13.03)

(R2=0.850)

(3)

所拟合曲线斜率代表当地居民热舒适投票(TCV)对PET的敏感程度,斜率越大即敏感程度越高,反之越低;波动范围代表当地居民的耐受程度,波动范围越大即耐受程度越高,反之越低。根据热舒适投票随PET变化的趋势如图4所示,整体曲线呈波动下降的趋势,其斜率约为-0.013,波动范围约为±0.14,波动周期约为6.315(2π/0.995)。从热舒适投票(TCV)与PET的模型可以推导出在夏热冬冷地区的冬季,整体热舒适均较为舒适(TCV<0.5),但在PET约12 ℃与18 ℃附近时最为舒适。

2.3 服装热阻与PET

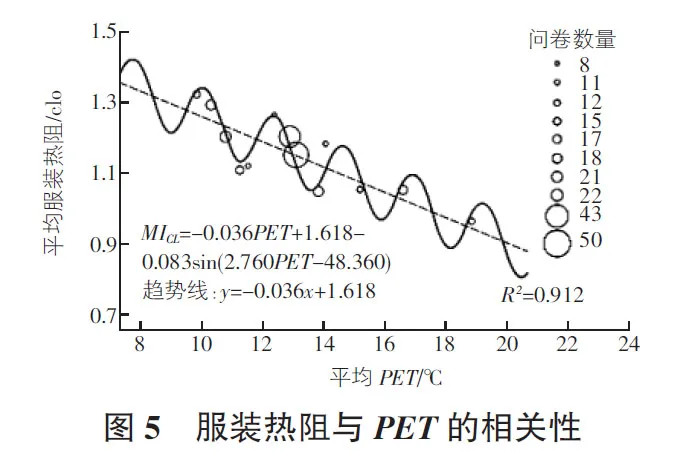

PET值按照每0.5 ℃为一区间进行分组,并计算每组均值,然后分别将各组均值及与其对应的每组服装热阻均值一并导入SPSS中进行回归分析,所建立相关性曲线的回归方程见式(4),所拟合曲线见图5。

MICL=-0.04PET+1.62-0.08sin(2.76PET-48.36)

(R2=0.912)

(4)

所拟合曲线斜率代表当地居民服装热阻对PET的敏感程度,斜率越大即敏感程度越高,反之越低;波动范围代表当地居民的耐受程度,波动范围越大即耐受程度越高,反之越低。根据服装热阻随PET变化的趋势如图5所示,整体曲线呈现波动向下的趋势,其斜率约为-0.036,波动范围约为±0.083,波动周期约为2.277(2π/2.76)。

3 结论

本文基于赣州古城改造前后的两个历史文化街区冬季室外热舒适分析,得出以下结论:

1)夏热冬冷地区冬季历史文化街区内人群热感觉投票(TSV)与PET之间呈现弱正相关,显著性较弱;但随着PET值的增大,热感觉呈一定角度倾斜的三角函数状波动增加,其斜率约为0.03,波动范围约为±0.24,波动周期约为6.203(2π/1.013),从热感觉投票(TSV)与PET的模型可以推导出在夏热冬冷地区的冬季,中性PET(TSV=0)在12 ℃左右。

2)夏热冬冷地区冬季历史文化街区内人群热舒适投票(TCV)与PET之间在内呈现弱负相关,显著性极弱;但随着PET值的增大,热感觉呈一定角度倾斜的三角函数状波动降低,即越舒适,最舒适值约在18 ℃。

3)夏热冬冷地区冬季历史文化街区内人群服装热阻与PET之间存在强负相关,相关性显著;随着PET值增大,服装热阻呈角度倾斜的三角函数状波动下降,且拟合程度较高。

4)无论是TSV与PET拟合、TCV与PET拟合还是服装热阻与PET拟合,其三者拟合结果均与国内外学者既往研究存在差异。既往研究拟合所得出的模型多为一元一次方程、二元一次方程或分段式一元一次方程,但本研究所得出结果均为倾斜状三角函数方程(围绕某一直线呈现规律波动状),其原因可能为导入RayMan1.2时的服装热阻为定值,但日常生活中人们会根据室外热环境及自身热感受自发增减衣物,导致服装热阻阶梯式下降或上升,进一步导致热感觉、热舒适在整体趋势不改变的情况下呈现波动性变化或与夏热冬冷且冬季湿冷的赣南地区气候特色和当地居民长期以来对该地区环境的适应有关。