下一代新能源汽车地方政策分析及发展建议

吴征 刘金周 吴喜庆

(中国汽车技术研究中心有限公司,天津300300)

主题词:新能源汽车 智能化 地方政策

1 前言

在新一轮科技革命和产业革命背景下,电动化、网联化和智能化(“三化”)促使新能源汽车与交通、能源、信息通信、互联网领域加速融合,以“三化”融合发展为主要特征的下一代新能源汽车将引领产业生态系统变革,并成为下一阶段产业竞争的焦点。在国家层面,我国高度重视汽车电动化、网联化、智能化融合发展。2020年11月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,明确提出要坚持电动化、网联化、智能化发展方向,为下一代新能源汽车产业发展勾勒了蓝图。在地方层面,为进一步抢占新一轮产业变革制高点、培育经济发展新动能,我国多数地方城市也在加速布局,加强相应政策的引导支持,积极推动下一代新能源汽车推广应用和产业生态系统的构建。

目前来看,部分城市合理运用包括财政补贴、资金奖励、行政管理多元化的政策手段,加强对技术创新、产业化培育、示范应用、平台建设方面的支持力度,对推动当地下一代新能源汽车产业发展带来了较好的促进效果。考虑电动化产业转型已基本完成,地方新能源汽车产业发展模式及政策经验较为成熟,本文以网联化、智能化发展为侧重点,进一步分析下一代新能源汽车产业形势,重点梳理主要城市出台的支持政策,分析不同政策措施的特点,并提出相应产业发展建议,为地方城市加速开启新一轮产业转型提供借鉴性参考。

2 下一代新能源汽车产业发展形势

在行业和相关支持政策的共同推动下,我国已基本完成了汽车电动化转型发展,在全新的产业变革期,电动化、网联化、智能化加速融合,推动下一代新能源汽车呈现全新的发展趋势。

2.1 政策形势:我国加强电动化、网联化、智能化发展顶层引导

2020年2 月,国家发改委等11 部门发布《智能汽车创新发展战略》,提出要发展智能汽车,有利于提升产业基础能力,突破关键技术瓶颈,增强新一轮科技革命和产业变革引领能力,培育产业发展新优势,有利于加速汽车产业转型升级,培育数字经济,壮大经济增长新动能。2020年4月,财政部等4 部门发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,提出“鼓励企业进一步提升整车安全性、可靠性,研发生产具有先进底层操作系统、电子电气架构和智能化、网联化为特征的新能源汽车产品”。2020年11月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,明确提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实施发展新能源汽车国家战略,以融合创新为重点,突破关键核心技术,提升产业基础能力,构建新型产业生态,完善基础设施体系,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量、可持续发展,加快建设汽车强国。

下一阶段,我国新能源汽车产品不仅要聚焦技术创新、产品安全、能源高效的核心发展方向,同时也要更加注重电动化、网联化、智能化核心技术的融合发展。

2.2 技术形势:核心技术体系将进一步延伸,产业生态将重构

我国新能源汽车产业已形成以电池、电机和电控“三电”为核心的技术体系和覆盖上下游的产业链、供应链体系。随着新一代信息通信、人工智能、云数据技术与新能源汽车创新融合发展,下一代新能源汽车的核心技术将逐步向软硬解耦的新型电子电气架构技术延伸,同时将不断提升技术迭代速度和集成程度,加速形成全新的技术生态。新型电子电气架构、底层操作系统、高性能传感器、高算力芯片、执行系统、高精度地图、车联网、V2G关键技术将成为全新技术生态的重要内容,并成为产业技术竞争的新焦点。产业链、供应链向覆盖汽车、交通、能源、通信、互联网和出行多领域的网状体系转变,推动产业生态重塑。在未来的产业竞争中,整车企业或将不再处于产业中的绝对主导位置,将呈现汽车企业、信息通信技术(In⁃formation and Communication Technology,ICT)企业、互联网公司、出行服务商同台竞争和合作共赢的产业发展格局,掌握核心数据信息资源的企业有望成为未来产业竞争的核心力量。

2.3 企业形势:主流企业全面加速转型升级和战略布局

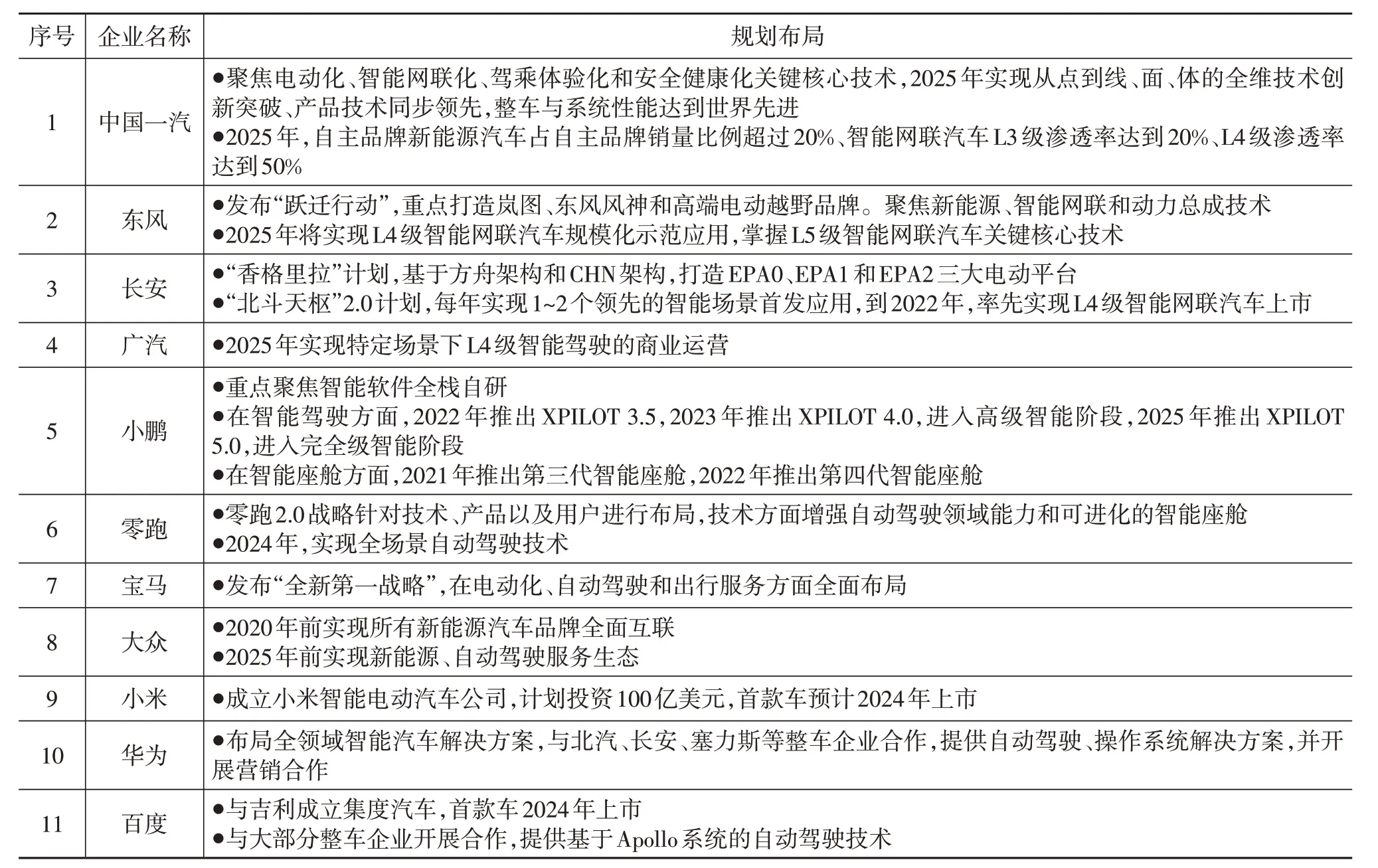

为把握产业变革所带来的重要机遇,行业主要企业均围绕动力电池、自动驾驶、智能座舱和网络通信领域进行重点布局,以求提升企业在电动化、智能化和网联化的核心技术掌控能力(表1)。

表1 主要企业下一代新能源汽车规划布局

比如中国一汽聚焦电动化、智能网联化、驾乘体验化和安全健康化的关键核心技术,目标是2025年实现从点到线、面、体的全维技术创新突破和产品技术同步领先,整车与系统性能达到世界先进。东风发布“跃迁行动”,聚焦新能源、智能网联和动力总成技术,打造岚图、东风风神和高端电动越野品牌,目标是在2025年实现L4 级智能网联汽车规模化示范应用,掌握L5级智能网联汽车关键核心技术。小鹏重点聚焦智能软件全栈自研,计划2022年推出XPILOT 3.5,2023年推出XPILOT 4.0,进入高级智能驾驶阶段,2025年推出XPILOT 5.0,进入完全智能驾驶阶段。

除了汽车企业外,越来越多的跨界企业,比如华为、小米、百度等也在依托自身智能化技术优势,参与布局自动驾驶、网络通信和智能座舱等智能化相关领域技术与业务,力求在汽车“三化”转型发展中占据一席之地。

2.4 市场形势:新能源汽车市场持续扩张,智能网联功能加速渗透

2021年,我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6 倍,连续7年位居全球第一。与此同时,智能网联功能加速在新能源汽车市场的渗透,组合辅助驾驶系统的新能源汽车新车搭载率超过30%。根据赛博汽车数据,2021年下半年,智能网联(即:具备自适应巡航或全速自适应巡航,同时又配备车道保持辅助系统的车型)新能源汽车累计销量超过75 万辆,在所有新能源乘用车中具有智能网联特征汽车销量超过30%。特斯拉、蔚来、理想、比亚迪、长城等企业开发的具有L2级驾驶辅助功能的新能源汽车已经在市场中推广,且多数企业正在布局开发具有L3级及以上自动驾驶功能的产品,为下一阶段产业竞争进行技术储备。

3 重点区域支持下一代新能源汽车发展

我国多数地方城市已经出台下一代新能源汽车支持政策,以多元化的支持方式进一步推动产业发展,进一步分析来看,支持措施主要包括以下3个方面。

3.1 明确电动化、智能化和网联化融合发展产业规划

步入“十四五”时期,多数地方城市正在加强开展新阶段下新能源汽车产业发展规划的研究,进一步明确电动化、智能化、网联化融合的目标和发展路径,为当地产业布局提出明确的顶层引导(表2)。

表2 主要城市出台的“十四五”时期新能源汽车产业规划

比如2021年2月,上海市政府发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》,提出到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆,有条件自动驾驶的智能汽车实现规模化生产,高度自动驾驶的智能汽车实现限定区域和特定场景商业化应用等一系列目标;2021年11月,江苏省政府发布《江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划》,提出要坚持电动化、网联化、智能化、数字化和绿色化发展方向,加快推动融合创新,突破关键核心技术,构建新型产业生态,目标是2025年实现新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%以上,高度自动驾驶的智能汽车在部分特定场景商业化应用取得突破;2021年12月,广州市发改委发布《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》,提出“十四五”时期是智能与新能源汽车产业发展的重要战略机遇期,是广州汽车产业由大变强、抢占发展制高点的关键突破期,并进一步加大智能与新能源汽车自主创新支持力度。

3.2 加快推动自动驾驶道路测试及示范应用

北京、上海、广州、深圳、重庆、合肥、天津等多个城市出台智能网联汽车自动驾驶功能道路测试的管理规范,允许测试主体申请在当地公开道路开展自动驾驶功能的测试(表3)。而随着《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》的发布,智能网联汽车道路测试进入了“示范应用”阶段。部分城市还进一步放开了自动驾驶功能示范应用及商业化试运行的许可,支持测试主体在开放场景下进一步探索自动驾驶出租车、物流配送、短途接驳、环卫等示范应用模式。当前,各城市积极发布支持政策推动自动驾驶道路测试,全国开放测试区域达5 000 km、测试总里程超过1 000万km,发放道路测试牌照800多张,超过3 500 km的道路实现智能化改造升级,大型港口货运车辆自动驾驶应用占比达50%。

表3 主要城市出台的自动驾驶功能道路测试或示范应用管理政策

3.3 围绕技术创新、产业化培育、平台建设、示范应用等方面加强资金支持

一方面,对车载计算平台、操作系统、芯片、高精度地图、激光雷达、自动驾驶系统、智能座舱、信息安全核心技术创新攻关及产业化应用项目,给予财政奖补支持(表4)。比如深圳支持攻关V2X 通信技术,机器视觉、毫米波雷达、激光雷达和环境感知技术,高精度地图、高精度定位导航技术,算法设计、处理芯片、操作系统决策规划技术,按参与主体项目研发投入的50%予以资助,最高不超过1 500 万元。另一方面,对建设智能网联共性技术平台、仿真测试与开发平台、数据平台等项目,给予较高额度的资金支持。比如北京支持各类创新主体建设智能网联汽车计算基础平台、云控基础平台、车载终端基础平台、高精度动态地图基础平台、信息安全基础平台、仿真测试平台等共性技术基础平台,并根据产学研商协同创新效果给予最高1 000 万元资金支持。此外,部分城市还加强支持先进技术产品示范应用与市场推广,鼓励在开放场景下开展自动驾驶功能示范应用,并根据示范应用效果及行驶里程给予资金支持。比如武汉经济技术开发区支持开展自动驾驶出租车、公交、接驳、物流配送及自动泊车场景示范应用,按示范应用车辆及场景项目建设投资的30%给予奖励,上限1 000万元。

表4 主要城市出台的下一代新能源汽车产业发展激励政策

序号城市出台时间支持方向技术创新5四川政策名称《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施》[30]2020.9平台建设平台建设6沧州《沧州市支持智能网联汽车产业发展若干措施》[31]2020.10技术创新和产业化示范应用产业化示范应用7武汉《武汉经济技术开发区(汉南区)促进智能网联汽车产业创新发展若干措施(试行)》[32]2021.3技术创新和平台建设产业化核心内容对取得重大技术突破的新能源与智能汽车产业研发项目,按照承担单位对项目的实际投入给予不超过30%的奖补(单项目最高奖补500万元)。支持新能源与智能汽车领域创新平台建设,对新获批的国家级制造业创新中心给予2 000万元奖补,对新认定的省级制造业创新中心给予1 000万元奖补。对认定为国家级、省级技术创新中心、重点实验室、工程实验室、新型研发机构等科技创新平台分别给予最高1 000万元、100万元的资助。聚焦车载智能感知、处理器芯片等核心器件,提升车载计算平台、操作系统、集成控制及执行系统、通信和信息交互系统、定位与导航系统、车载智能终端及HMI 系统、云控平台系统、信息安全系统、自动驾驶系统、智能座舱、V2X 通信技术、边缘计算、自动驾驶数据标注等多个领域研发实力,依法依规给予产业扶持资金支持,并争取国家、省、市专项资金支持。鼓励开展开放场景内自动驾驶出租车物流配送、清扫车、停车场、高速道路等形式的示范应用。对于示范车辆行驶里程累计达到10 万km 及以上的运营主体,依法依规给予一定资金支持。对区内生产智能网联汽车核心零部件以及提供关键系统、平台、解决方案和应用服务的企业,其产品和服务供应L3级及以上等级自动驾驶量产车型的,给予企业实际交易金额10%的奖励(每年最高1 000万元,不超过3年)。重点开展自动驾驶出租车、公交、接驳、物流配送及自动泊车等场景示范应用围绕数据增值和出行服务等,探索建立新商业模式,按企业示范应用车辆及场景项目建设投资的30%给予奖励(最高奖励1 000万元)。鼓励企业、高校和研究机构等围绕复杂系统体系架构、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全、测试技术等基础前瞻技术开展技术攻关研究,支持建设智能网联汽车联合实验室,重点突破新型电子电气架构、多源传感信息融合感知、新型智能终端、智能计算平台、车用无线通信网络高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、云控基础平台、关键测试仪器设备和台架等共性交叉技术,按实施主体研发费用的30%给予奖励(累计奖励最高2 000万元)。区内企业及其他创新主体研发的新技术、新产品在本地进行成果转化的,按成果转化合作金额的20%给予奖励,单个企业每年奖励最高1 000 万元;成果受让方为区外单位的,视情况予以奖励。,、

4 地方层面推进下一代新能源汽车产业融合发展的建议

在新能源汽车产业转型发展的关键时期,建议地方层面要把握好新一轮产业变革所带来的重大机遇,积极做好顶层规划,充分发挥政策手段,为下一代新能源汽车产业高质量发展做好引导与支持。

(1)加强关键核心技术创新产业化支持

面向产业融合发展新趋势,加快推动新一代动力电池、高性能传感器、车用芯片、自动驾驶、高精度地图、5G、计算平台、操作系统等核心关键技术创新及产业化发展。建议有条件的地方城市按照技术创新水平和产业化情况给予资金支持,鼓励地方产业基金投资向下一代新能源汽车倾斜。

(2)央地协同构建产业生态体系

以《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)等国家政策为导向,立足新能源汽车智能化、网联化融合发展趋势,充分把握地方产业基础和特色资源,明确下一阶段产业发展的发展思路与路径,统筹建立跨领域融合发展的产业生态体系。

(3)加快开展新技术、新模式示范应用

针对自动驾驶、车联网、V2G、大功率充电以及智慧交通、智慧出行、智慧能源和智慧城市等新技术、新模式,鼓励有条件的地方选择适合的场景、区域率先开展示范应用,加强先进技术应用试验,前瞻探索合理、可持续的政策法规体系和商业模式。

(4)完善基础设施建设,提升数字化水平

建成适度超前、车桩相随、智能高效的充换电基础设施体系,为下一代新能源汽车产业发展提供支撑。加快推进包含5G基站、大数据中心、工业互联网等在内的新型基础设施建设,对具有智能网联、V2G等先进技术的充电基础设施建设运营给予资金支持。