药物涂层球囊在冠状动脉大血管原位及长病变中的应用

闫希贵,彭怀明,郑勇,黄春萍,刘文民,杨德业

1.杭州师范大学附属医院 心内科,浙江 杭州 310015;2.亭湖区人民医院 呼吸科,江苏 盐城 224001;3.杭州市疾病预防控制中心,浙江 杭州 310015

随着冠心病发病率的增加及冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)的发展,近10年我国PCI手术量保持在15%~20%的年均增长率[1]。目前,药物洗脱支架(drug-eluting stent, DES)置入仍是PCI的绝对主导方式。支架依靠所携带的抗增殖药物达到抑制平滑肌和内皮细胞增殖的目的;抗增殖药物需要聚合物才能结合于支架表面,并控制药物以一定速度缓慢释放。然而,支架的聚合物涂层和金属残留可引起炎症反应,进而促进新生动脉粥样硬化形成[2]。药物涂层球囊(drug-coated balloon, DCB)无此残留,仅在局部单次释放抗增殖药物,能快速吸收且达到长期抑制效果,从而减少内膜炎症反应、抑制血管内膜增生、降低血栓形成风险[3],可治疗支架内再狭窄(in-stent restenosis, ISR)、冠脉原发小血管病变和分叉病变。此外,由于DCB治疗后抗血小板治疗时间短,双联抗血小板仅需1~3个月,故对于肾功能不全、老年及高危出血倾向的患者亦适用。

在临床中,DCB也逐渐被应用到治疗冠状动脉大血管原位原发病变,但由于随访时间较短,相关研究的报道较少,其疗效尚存在争议[4]。此外,目前缺乏关于DCB治疗冠状动脉大血管原位长病变的相关研究。基于此,本研究选取杭州师范大学附属医院冠状动脉大血管原位病变患者进行回顾性研究,探讨DCB治疗大血管原位原发病变,包括合并冠状动脉弥漫性长病变的疗效,旨在为DCB的临床应用积累更多经验。

1 资料和方法

1.1 一般资料 回顾性分析2015年4月至2020年12月在杭州师范大学附属医院心内科诊治的患者80例。纳入标准:①DCB治疗的冠状动脉大血管原位原发病变,且均完成了冠脉造影(coronary artery angiography, CAG)复查;②根据国际DCB共识小组[5]和《药物涂层球囊临床应用中国专家共识》[6]推荐,冠状动脉大血管病变(large vessel disease, LVD)定义为病变血管参考直径≥2.8 mm。排除标准:①因ISR应用DCB治疗的患者;②DCB术中予以补救性支架置入的患者。纳入的冠心病患者均在术前签署介入手术知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 收集患者的基线资料:包括年龄、性别、体质量指数(body mass index, BMI)、收缩压(systolic blood pressure, SBP)、舒张压(diastolic blood pressure, DBP)、心率(heart rate, HR)、糖化血红蛋白(glycosylated hemoglobin, HbA1c)、血脂、肌酐(creatinine,Cre)、尿酸(uric acid, UA)、左室射血分数(left ventricle ejection fraction, LVEF)、冠心病家族史、既往吸烟史、高血压史、糖尿病史、PCI史、冠心病类型、DCB术中基线特征及术后抗栓策略等。

1.2.2 DCB介入治疗流程:遵循以国际DCB应用共识为蓝本发布的《药物涂层球囊治疗冠心病最新专家共识》[7]建议的操作流程。所有患者均进行标准的双联抗血小板治疗,即拜阿司匹林100 mg 1次/d+氯吡格雷负荷量300 mg,后为75 mg 1次/d,或替格瑞洛负荷剂量180 mg,后90 mg 2次/d。由于病变预处理的满意与否直接关系到DCB应用即刻成功率和远期治疗效果,因此预扩张球囊由小到大循序渐进对病变进行扩张,然后选用非顺应球囊、双导丝球囊、棘突球囊、切割球囊等特殊球囊进行病变预处理,随后冠状动脉内给予适量硝酸甘油后进行评估。病变预处理后需满足:残余狭窄<30%;TIMI血流3级;未出现血流限制性夹层。如满足上述条件,则选用与血管直径大小比例为1:1的DCB,长度比处理后的病变两端各长2~3 mm,防止地理性缺失(geographic loss);DCB以7~14 atm的压力加压扩张,扩张时间30~60 s,DCB治疗后的成功标准与前述预处理满足条件相同[6]。

1.2.3 随访及指标观察:收集所有入选患者术前、术后即刻及随访三个不同时刻的CAG图像,采用QCA分析软件测量冠脉靶血管病变处的病变长度(mm)、参考血管直径(mm)、最小管腔直径(minimum luminal diameter, MLD)、直径狭窄程度、面积狭窄程度、术后即刻内径获得(acute gain)=术后即刻MLD-术前MLD、晚期管腔丢失(late lumen loss,LLL)=术后即刻MLD-术后随访MLD、净内径获得(net gain)=术后随访MLD-术前MLD。每处病变测量3次,取其平均值。测得3个不同时刻的数据后,进行前后对照,评估DCB疗效;根据靶血管病变长度,将入选患者分成2组,即病变长度<20 mm组(n=45)和病变长度≥20 mm组(n=35),比较2组数据,进而评估DCB治疗冠状动脉大血管原位长病变的疗效。终点事件包括:靶血管病变血运重建(target lesion revascularization, TLR)和主要心血管不良事件(major adverse cardiovascular events, MACE)。TLR定义为:随访复查CAG提示靶病变直径狭窄程度≥50%伴随心肌缺血相关症状或无缺血症状但直径狭窄程度≥70%,需要再次对靶病变进行处理;MACE定义为:急性心肌梗死、严重心律失常及心源性死亡等。

1.3 统计学处理方法 运用SPSS11.5 软件分析,计量资料以±s表示,计数资料以例和率表示,患者参考血管直径、最小管腔直径、直径狭窄程度、面积狭窄程度等指标在术前、术后即刻、随访三个不同时刻的比较采用配伍组设计的方差分析,两两比较采用LSD法。不同病变长度组间比较采用多元方差分析Hotelling’s Trace。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的基线资料 本研究共入选80 例患者,年龄38~87岁,男57例(71.2%),女23例(28.8%)。患者病史、冠心病类型及血压、HR、BMI、LVEF、HbA1C、血脂、肾功能等指标详见表1。

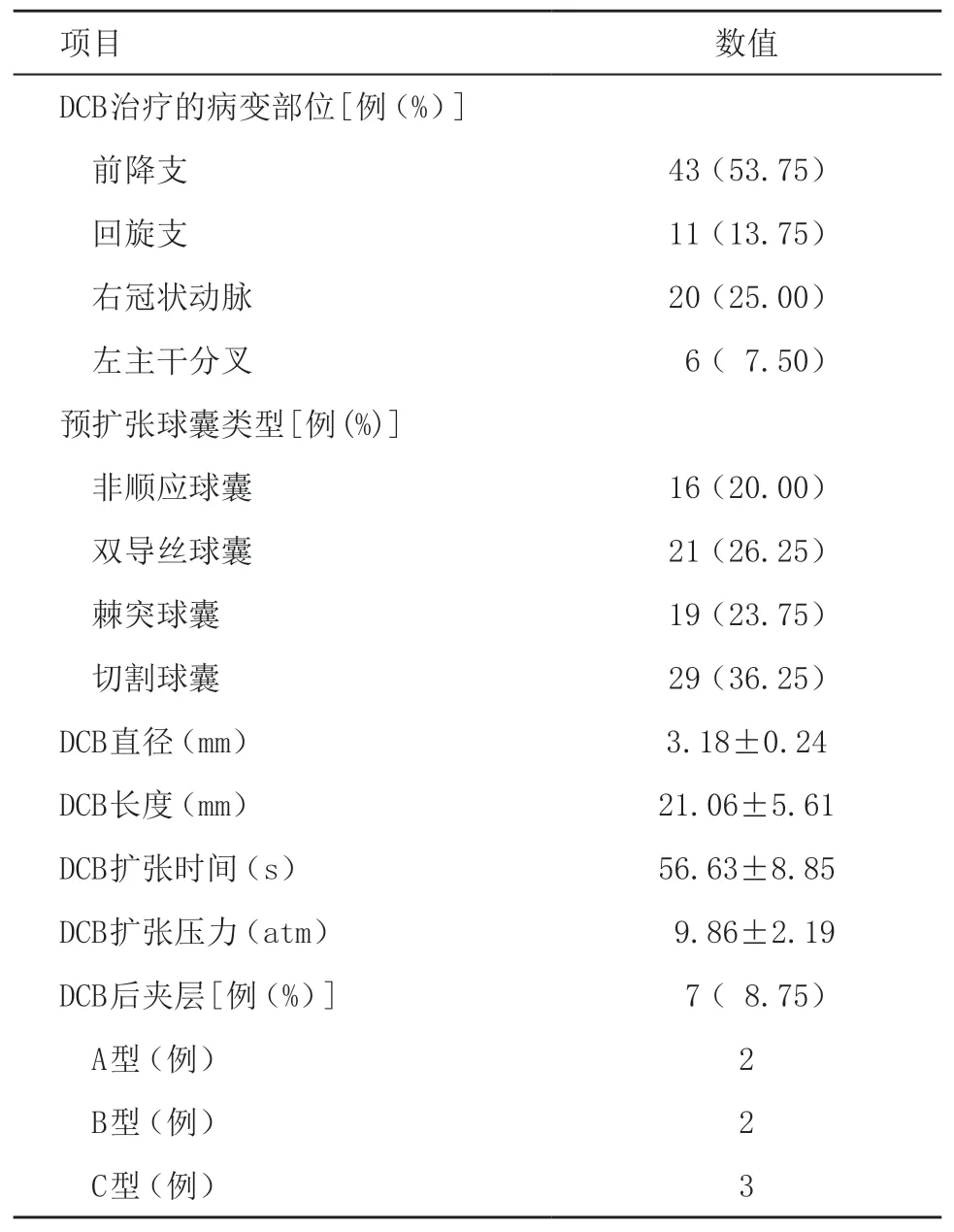

2.2 患者DCB术的基线特征 入选患者的80处病变全部为单独DCB治疗,未补救性置入支架,DCB直径为3.0~3.5 mm。在预扩球囊的选择上,20.00%使用了非顺应球囊,26.25%使用了双导丝球囊,23.75%使用棘突球囊,36.25%使用了切割球囊。DCB术中冠状动脉靶病变夹层的发生率为8.75%(7/80),包括A型夹层2处,B型夹层2处和C型夹层3处,3例C型夹层的患者在术中评估血流储备分数(FFR),均提示病变远端血流不受限,未补救性植入支架(见表2)。

表2 80例患者DCB术的基线资料

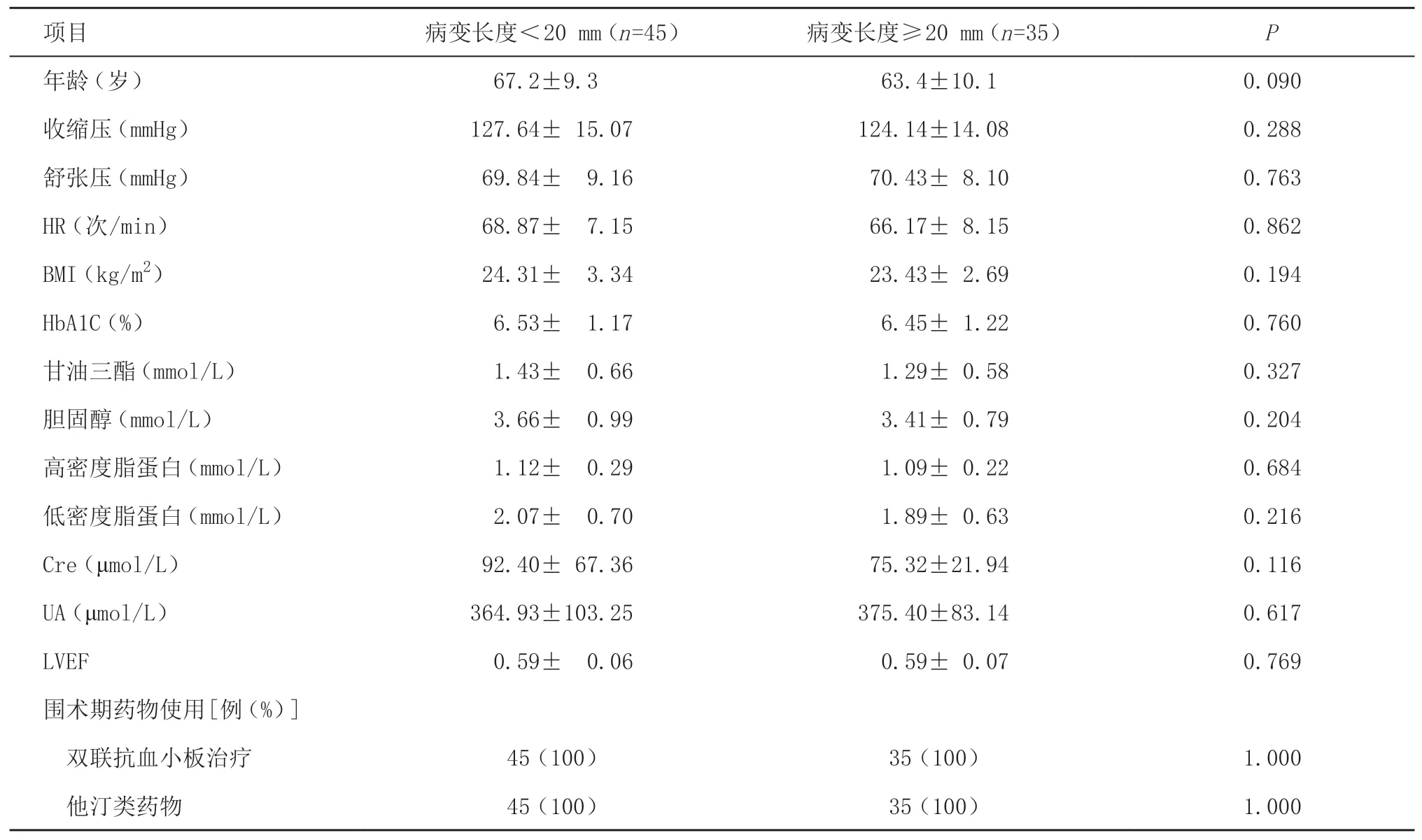

2.3 不同病变长度患者基线特征比较 将病变长度<20 mm组和病变长度≥20 mm组的基线资料进行比较发现,2组患者基线资料差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 2组不同病变长度患者基线资料比较

2.4 临床随访及QCA分析结果

2.4.1 临床随访结果:随访(15.89±9.34)个月。DCB治疗后随访期间,无患者发生急性心肌梗死、严重心律失常、心源性死亡及卒中。所有随访患者中未出现再次靶血管病变血运重建病例。

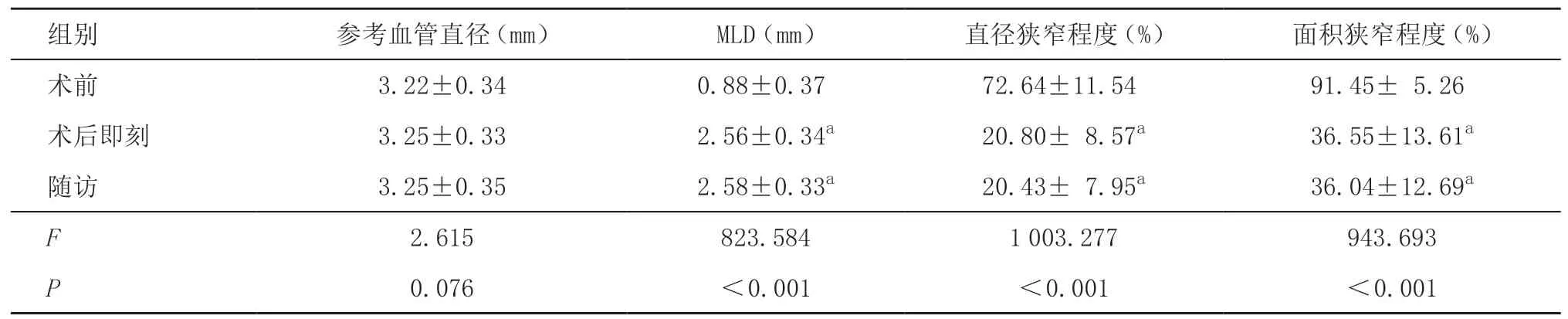

2.4.2 患者靶血管相关指标在术前、术后即刻及随访时的比较:3个时间点之间靶血管参考血管直径差异无统计学意义(F=2.615,P=0.076)。3 个时间点之间MLD差异有统计学意义(F=823.584,P<0.001),其中,术后即刻和随访时MLD均远大于术前,差异有统计学意义(P<0.001),而术后即刻与随访时MLD差异无统计学意义(MD=-0.014,P=0.774)。3个时间点之间直径狭窄程度、面积狭窄程度差异均有统计学意义(P<0.001),其中,术后即刻和随访时直径狭窄程度、面积狭窄程度均远小于术前,差异有统计学意义(P<0.001),术后即刻与随访时直径狭窄程度、面积狭窄程度差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 80例患者冠状动脉造影定量分析结果(±s)

表4 80例患者冠状动脉造影定量分析结果(±s)

与术前比:aP<0.05

?

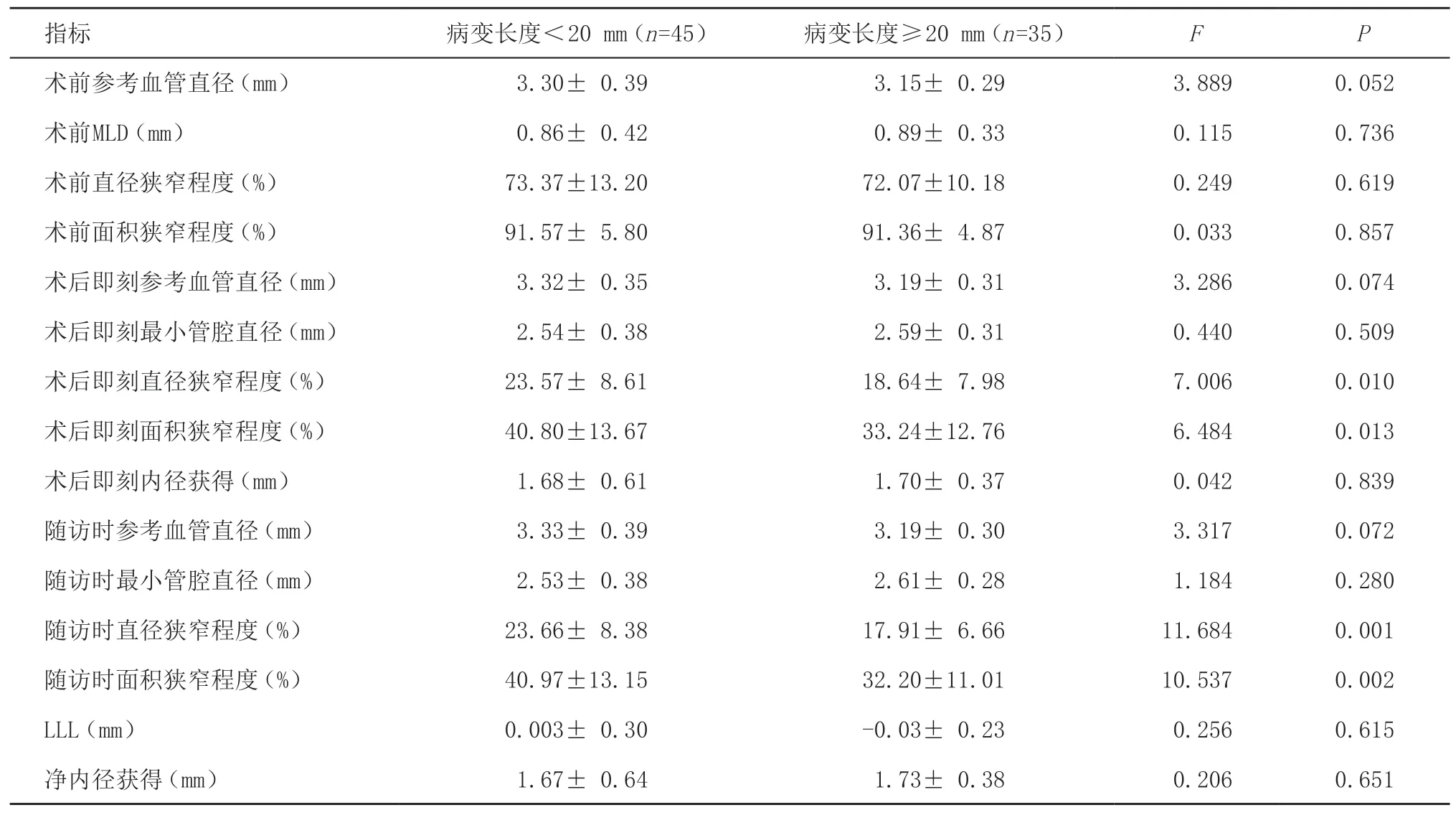

2.4.3 不同病变长度组患者靶血管相关指标比较:总体比较,病变长度≥20 mm的患者与<20 mm的患者指标差异无统计学意义(F=1.822,P=0.062)。两组各指标比较发现,病变长度≥20 mm组在术后即刻直径狭窄程度、术后即刻面积狭窄程度、随访时直径狭窄程度及随访时面积狭窄程度方面大于病变长度<20 mm组,差异有统计学意义(均P<0.05)。其余指标两组间差异无统计学意义(均P>0.05)。见表5。

表5 不同病变长度组患者靶血管相关指标比较(±s)

表5 不同病变长度组患者靶血管相关指标比较(±s)

?

3 讨论

在过去的数十年里,冠状动脉介入治疗经历了“从无到有”的时代,时至今日DES置入仍应被看作是冠状动脉介入治疗的标准方案。然而,由于冠状动脉内永久残留物的存在,支架内再狭窄的风险仍居高不下。因此,如何在保证患者的安全性及治疗有效性的前提下,实现冠状动脉介入治疗的“从有到无”,即减少甚至无器械遗留,是心脏介入医师和冠心病患者本人均迫切需求的。DCB治疗因无器械在体内存留,被认为可以使ISR患者获益,IA级证据[8]。2020年,DCB用于冠状动脉疾病治疗的国际共识指出:除ISR外,DCB可能适用于原位冠状动脉疾病的治疗[5]。特别是小血管(≤2.75 mm或<2.8 mm)原位病变前期两项大型试验显示,DCB治疗效果不劣于第二代DES[9-10];对于某些特殊患者来说,DCB治疗较DES可能更具优势,比如冠心病合并糖尿病的患者,这类患者冠脉介入治疗后并发症发生率较高,DCB可能优选于DES,但有待进一步研究证实;另外对于合并高出血风险的患者,原位病变予以DCB-only治疗后,推荐双联抗血小板治疗4周,出血事件发生率相对较低,DCB治疗更显优势;关于分叉病变,ESC指南建议主支置入DES,对边支行DCB治疗可能优于血管成形术;对于急性冠脉综合征患者,有研究[11-12]发现DCB的治疗效果不劣于置入支架,但DCB应避免用于血管造影有明显血栓的患者;此外,对于冠状动脉大血管(≥2.8 mm)原位原发病变,指南指出DCB治疗似乎安全有效,但目前仍证据不足。

在本研究中,所纳入的冠状动脉病变均符合大血管原位病变相关标准,研究结果显示,患者术后即刻和随访时的MLD均明显大于术前,且随访时的MLD较术后即刻差异无统计学意义,甚至在部分患者中随访时的MLD大于术后即刻;患者术后即刻和随访的管腔狭窄程度远小于术前,随访时的管腔狭窄较术后即刻差异无统计学意义;此外,纳入患者在随访过程中,无急性心肌梗死、严重心律失常、心源性死亡、卒中及严重出血等事件发生,无TLR病例出现,LLL为(-0.01±0.26)mm。以上结果均说明,DCB用于治疗冠状动脉大血管原位原发病变,管腔丢失及再狭窄率较低,治疗安全、有效。

本研究结果与国内外关于DCB处理冠状动脉大血管原位病变的相关研究结果一致甚至更好[13-14]。其原因可能包括:第一,相对于其他研究,本研究在病变的预处理上更多选用了特殊类型的球囊。对于斑块负荷较重、钙化纤维化严重的病变,我们往往选择直径较小的球囊,逐级扩张,以便减少大血管的弹性回缩及严重夹层的出现。纳入患者所使用的特殊球囊包括:非顺应性球囊(16/80)、双导丝球囊(21/80)、棘突球囊(19/80)及切割球囊(29/80)。这类球囊可增加靶病变的即刻管腔获得,减少严重夹层及血肿的发生率,提高靶病变对于抗增殖药物的摄取,从而提高了DCB的疗效。在一项关于DCB治疗冠脉大血管原位病变的研究中,纳入222例患者,其中45例进行了CAG随访,术中40%的靶病变预处理选用了切割球囊或棘突球囊,平均随访10个月,无一例出现TLR及MACE[15]。第二,对于靶病变的处理,我们严格遵守相关操作流程。在对靶病变进行预处理后,造影结果需满足以下条件,方可进行DCB治疗,条件包括:残余狭窄<30%、TIMI血流3级、未出现血流限制性夹层等。本研究认为,在上述条件中,靶病变血管远端血流是否达到TIMI血流3级尤为重要。相关专家共识指出,对于拟行DCB治疗的靶病变,在进行预扩张后,若出现夹层或管腔扩张有限,测量其血流储备分数(FFR)可能有用,FFR数值≥0.80,可能是恰当的[6]。另有一项动物实验显示,血流不受限的夹层有可能更好地促进病变对DCB抗增殖药物的吸收及晚期管腔扩大[16]。在本研究中,有3例患者在预处理后出现C型夹层,但其远端血流仍为TIMI血流3级,术中FFR数值均≥0.80,未补救性植入支架。最后,不同的心血管治疗中心选择药物球囊的种类及工艺不同、随访时间不同及患者冠心病危险因素控制达标情况存在差异也许是本研究较其他相关研究结果更好的原因之一。

本研究发现,研究对象术后即刻MLD为(2.56± 0.34)mm,CAG随访时MLD为(2.58±0.33)mm,LLL为(-0.01±0.26)mm。在纳入的80处病变中,有39处(49%)造影随访时的MLD大于DCB术后即刻直径[(2.68±0.26)mmvs.(2.46±0.32)mm,P<0.001],说明这部分患者的晚期管腔内径不仅没有丢失,反而出现晚期管腔扩大现象(正性重构),这与国内外学者的研究一致。KLEBER等[17]在对于DCB治疗冠状动脉小血管原位病变的相关研究中发现,部分患者(69%)发生管腔的正性重构现象[(1.75±0.55)mmvs.(1.91±0.55)mm,P<0.001],其中33%的患者病变晚期管腔内径获得超过0.2 mm。国内学者在关于DCB治疗冠状动脉大血管原位病变的临床效果观察中,也得出了同样的结论[18]。这种现象的机制目前尚不明确,主要认为是DCB所携带的抗增殖药物作用于血管平滑肌细胞和内皮细胞,使其局部部分凋亡并抑制其增生;再者可能与血管愈合和斑块回缩相关。

冠状动脉弥漫性长病变在冠心病中的占比为20%~30%。该类患者常合并多重危险因素,如糖尿病、慢性肾脏疾病、老年人和女性等,其病变特点多为钙化、扭曲、成角和多支血管病变。因此在对该类病变行PCI术的过程中,易发生夹层、支架贴壁不良、慢血流和无复流等并发症,也是PCI术后发生ISR、TLR、支架内亚急性血栓等不良事件的重要原因。前瞻性PEPCAD I研究是DCB治疗高危小血管病变的首个临床研究,结果显示,对冠状动脉小血管长病变患者应用DCB-only治疗,可减少术中、术后并发症及LLL,降低MACE的发生率[19]。然而,目前鲜有关于DCB治疗冠状动脉大血管原位长病变的相关研究。本研究在关于长短病变的分组对比中显示,病变长度≥20 mm的靶病变在术后即刻直径狭窄程度、面积狭窄程度及随访时直径狭窄程度、面积狭窄程度方面均大于病变长度<20 mm组,且差异有统计学意义(P<0.05)。但上述两组病变在LLL方面差异无统计学意义[(0.003±0.3)mmvs.(-0.03±0.23)mm,P=0.615]。这表明,虽然受冠状动脉大血管弥漫性长病变的自身病变特点所限,在DCB治疗的过程中,对靶血管的预处理往往不能达到对短病变的扩张效果。但在长期随访过程中,长病变晚期管腔丢失与短病变相当,同样未出现TLR及MACE病例。再者,相较于DES,DCB在抗栓时间、手术操作复杂程度及手术成功率等方面均存优势。综上所述,在冠状动脉大血管原位长病变的介入治疗中,DCB治疗可能是一种较好的选择。

本研究的局限性同样存在,首先,作为一项单中心的回顾性研究,病例数相对较少;其次,本研究只纳入了DCB治疗冠状动脉大血管病变的数据,而没有与DES相关数据的比较。所以,未来需要多中心随机临床试验来进一步评估DCB与第二代DES治疗冠状动脉大血管原位病变及长病变的疗效。