同伴效应及其在体育研究中的识别与应用

夏帅兵,刘树军

(上海体育学院,上海 200438)

电影《功夫足球》中有这样一句台词“足球,不是一个人可以踢的”,从现实实践来看的确如此。但若将该论述的外延扩至“体育”,得出“体育不是独立个体的参与”命题是否依旧成立?而想要论证此命题,无可避免地要回答这样几个问题:1)在体育活动中,互动行为是否会对个体的参与收益产生影响?2)运动中的“同伴角色”是否会对个体产生影响?3)参与主体间的互动行为是否会使体育发生价值迁移?4)缺乏互动的独立参与是否会削弱体育的价值功能?从体育现实实践来看,这些问题关乎体育的参与收益、社会价值、传播路径、发展定位等方面。因而这不仅在学理上值得深思,在体育强国建设的现实实践中依旧意义深远。立足学界,“同伴效应”的相关理论与之最为契合,且当前该理论的相关研究已然能够为上述问题提供较为科学的逻辑判断与证据佐证。

但我国在该领域的研究进展与西方存在着较大断层。国内的相关研究多为同伴效应的验证研究,少有对该话题的深入探讨。研究内容也较为单一,因而研究所使用的方法模型较为陈旧。这也变相导致了研究边界的狭隘圈定,营造了研究瓶颈的虚假现象,使之难以延伸至西方的研究广度。而这也进一步限制了国内有关体育中同伴效应的理论认知、研究热度,使其最终落实在现实实践中的作用大打折扣。基于此,本文希冀于通过梳理、归纳、总结与分析西方学界在体育中同伴效应的相关研究,为国内的后续研究提供参考与启示。针对国内在该领域的研究桎梏,将综述内容主要放在方法模型与内容广度两方面。

1 概念梳理与理论阐释

同伴效应的提出与研究最早起源于20世纪60年代的西方,科尔曼报告的提出为同伴效应的研究拉开了序幕。此后,西方学者将其引入到各自的研究领域使之饱受关注,尤其在教育学、心理学和经济学领域,同伴效应一经引入就受到了该领域学者的广泛热议。时至今日,研究热度仍居高不下。但随着研究的深入,其概念的外延逐步外扩,解释理论也日益呈现学科差异性。

1.1 辩证:“同伴”与“同群”的应用

“同伴效应”一词由peer effects直译而来,在一些研究领域中也被称作“同群效应”。二者虽是同根同源,但其研究的侧重点有所差异。“同伴”一词的指代意义更为明确:一是在心理层面与个体较为熟悉的群体,二是在时空层面与个体互动频繁的群体。以此为基础的“同伴效应”研究,更多的是出现在教育学领域中,揭示个体受熟悉同伴的多重影响,为教育中人力资本的积累给予参考与启示。如:学校、班级同伴对学生态度、行为、学业成绩的影响[1-2]。“同群”更多的是基于群体层面的思考,更加关注由同伴互动引起的群体变化。以此为基础的研究则更多地出现在经济学、社会心理学领域,揭示社会互动在群体进化中的作用、提升对群体内部的整体认知,如:消费从众行为和由群体互动引起的社会乘数效应。也为群体心理行为认知、公共政策传播等方面提供了诸多有效参考。

不同领域中同伴效应的侧重性运用不仅有效拓宽了其研究边际,也让该理论得到充足的养分得以发展成熟。但仍需对其概念的内涵加以厘定,以避免在研究中出现指代偏差与外延过宽的情况。对此,Manski指出同伴效应这一概念最早起源于心理学、经济学和社会学的交叉学科研究,主要是指个体行为因为受到参照同伴群体行为的影响,而表现出和同伴行为一致的倾向[3]。Winston则认为个体处于同伴群体之中,当其行为受同伴群体的互动影响时,就发生了同伴效应[4]。Sacerdote提出同伴效应是由于同伴群体的特征、行为方式及行为结果而引起的一种效应[5]。基于上述学者的表述,可大致将同伴效应广义的共性总结为共同群体、互动行为、多重影响3方面。

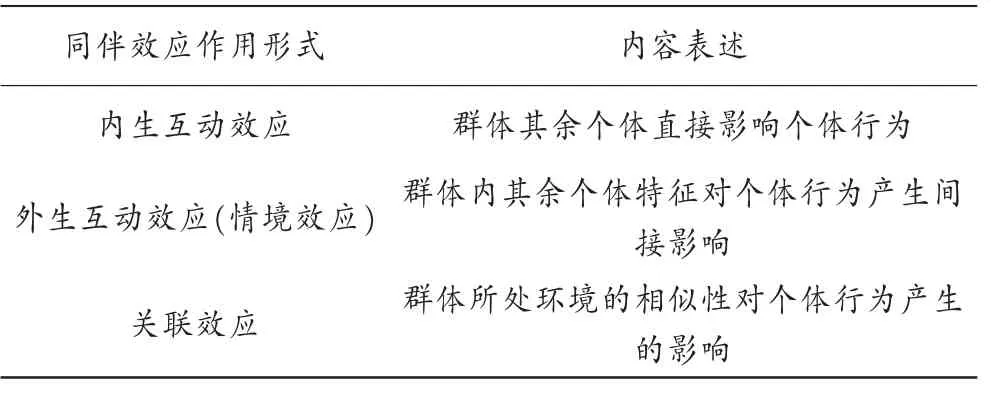

1.2 实质:社会互动的多样产出

若从学理上论其实质,则同伴效应属于社会互动效应的一种具体表现。社会互动效应最早由西方学者曼斯基提出与区分,并在此基础上建立最早的线性模型量化识别该效应的客观存在[3]。根据曼斯基的区分理论可将社会互动效应分为内生性互动效应、外生性互动效应和关联效应3种。由此及彼,同伴效应的区分与识别亦是如此(如表1)。

表1 同伴效应的主要作用形式

社会互动效应一经提出就获得了相关学者的一致认同,此后各领域的同伴效应研究也一直奉此为圭臬,体育学也同样包括在内。如:Jane利用该模型,讨论了同伴效应对游泳运动员个人绩效的影响。结果表明,在训练备赛阶段,同伴效应对个人绩效存在显著的正向促进效应。而在比赛中,同伴效应对个人成绩表现则变为显著的负向效应[6]。

1.3 归因:多学科领域的理论融合

针对同伴效应对个体影响的促因分析,不同领域所使用的解释理论并非一致。如:在经济学领域,更倾向于将同伴对个体消费行为影响解释为知识溢出效应。即在同伴互动中,会出现知识、信息的转移溢出,是这种溢出导致了个体的消费决策会受到同伴影响。例如:在现实生活中进行购物时,周围同伴的商品评价将对个体的决策结果产生重要影响。而在社会学、体育学领域,常用社会遵从与社会比较理论建构其解释模型。

社会遵从理论认为同伴的规范性影响使个体做出与同伴相似的行为或决策。非正式的社会遵从是以潜移默化的方式改变个体的行为态度或价值观,进而对个体发展产生作用;正式的社会遵从则是同伴将其所持有的价值观念和行为方式内化为一种社会规范,并迫使群体内部成员遵守和协调一致[7]。Milgram通过现场实验,在学理上证实了现实生活中的遵从现象,将遵从视作“由于群体压力而引起的个体行为或信念的改变”[8]。而后,学界也有将同伴压力为作为解释变量的相关研究。如:Ariyabuddhiphongs以泰国高尔夫运动员为案例,研究了同伴压力对高尔夫赌博行为的影响作用。研究表明,同伴压力对高尔夫赌博行为有预测作用,且通过自我效能感的间接预测效应依旧显著[9]。

“社会比较”的定义最早由美国心理学家Festinger在1954年提出,认为社会比较是个体在缺乏具体、客观的评价标准时,用于评估自己的能力及观点的渠道或方法[10]。在此基础上,Wills提出了下行比较理论,认为个体喜欢和比自己等级低的他人进行比较,以寻求自我满足感与维持自我优越感[11]。而后,Wheeler等人提出了与之相对应上行比较理论,认为个体喜欢和比自己等级高的他人进行比较,以寻找与他人差距,达到自我的进步的目的[12]。在社会比较的形式上,研究者又将其分为回避比较、选择新的比较维度、降低社会比较的水平和数量、降低比较维度的重要性、天才效应等[13]。

概念的延伸,为同伴效应的研究提供了丰富的内容。相应理论的发展成熟,也为后续的研究指明了方向。概念与理论是认知的开始与基础,二者是学者进行研究的基石所在。但学术大厦的建构,仍需要合理的方法模型与丰富的研究成果为其添砖加瓦。

2 因果识别与应用分布

在明确同伴效应的理论基础后,如何在研究中有效、科学地识别或量化出同伴效应的客观存在与影响效用,是众多学者在进行同伴效应相关研究中遇到的首要难题。方法模型建构的合理性会直接决定所得结论的科学性、精确性与可信性,因此,需要对学界现行方法模型的建构逻辑、优缺点、应用域、使用特征等进行全面掌握,以确保应用于相关研究的准确可靠。基于本文探讨的是体育学领域,因此,在对方法模型的介绍中则主要引用体育中的相关研究。

2.1 方法模型:研究深入性与创新性的体现

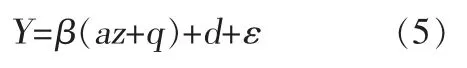

同伴效应最早且沿用至今的识别方法,是由Manski在1993年提出的线性回归模型,其方程可设定为:

方程(1)中,y代表个体x在r群体中所表现出所研究行为的结果变量。A为线性截距,即非观测变量对结果变量的影响。ε为残差,即数据观测值与实际值所产生的偏差。E[y│r]表示除x外,r群体中其余个体的特征表现均值,即模拟其余个体对个人行为表现的结果产出。若β1≠0则表示,群体r中的其余个体会对个体x的特征行为产生影响,即所述的内生互动效应存在。E[x│r]表示包括个体x在内的群体中个体行为均值,即模拟包括个体x在内的r群体特征平均值对个体x的影响效用。若β2≠0,则表示,群体r的群体特征表现会影响个体x的行为产出,即所述的外生性互动效应(情景效应)存在。此外,若λ≠0则表明环境特征与个体x行为特征有较大关联,并对个体行为特征的影响具有统计学相关意义。即所述的关联效应存在。

将方程(1)进一步简化,如方程(2)所示,在简化的模型中可解释个人特征变量的观测值与同伴特征对个体影响的总和。但却无法将所得出的同伴效应总和以内生互动效应与外生互动效应两种形式单独剥离开来,该情况也被学者称作“映射问题”。映射问题的存在会导致难以辨别同伴影响的具体形式。即:个体行为是受群体其他个体的影响,还是群体总体特征下的个体行为趋同。

研究伊始,研究者只需按照理论模型将所涉及变量参数进行合理划分放置于模型中,便可得到同伴效应的统计学估计结果。线性均值模型也因其简洁易懂,便于操作的优势备受学者青睐。但随着同伴效应研究的深入,其模型本身存在的内生性问题已不可规避,主要可归结为两个方面:1)由于模型中的同伴行为均用平均值代替,等于默认了同伴影响权重的同质性,并未考虑到同伴的差异对个体影响的异质性。2)无法明确区分同伴效应的内在作用形式。因而,后续同伴效应的研究都会根据不同研究需求,运用工具变量、固定效应、异质性模型或实验法对模型所表现的内生性问题加以调整规避。

2.1.1 工具变量与固定效应

工具变量是指与模型中随机解释变量高度相关,但却不与随机误差项相关的变量,它的出现可有效避免估计结果中出现的映射问题。其解释模型设定大致如下:

方程(3)中结果变量(被解释变量)y,受到解释变量x与随机扰动项a的影响。若x与a本身存在相关性,那么β系数的估计准确性就会大大降低。因此,要利用工具变量将解释变量与扰动项(非观测)加以区分。其方法如方程4)所示:

方程(4)则表示工具变量z与解释变量x的回归模型,但使用前需要验证工具变量z与扰动项a无关,即cov(z,a)=0。而后将方程4)与3)合并得到方程(5):

如此以来所得到的β即为解释变量x对被解释变量y的“纯净”效应量。

Molodchik等人以足球项目为例,在研究团体运动中同伴效应对运动员表现的影响时,就以同伴运动员的上赛季表现为工具变量来估计本赛季同伴效应对运动员表现影响[14]。同伴上赛季表现与运动员本赛季表现、与影响运动员赛季表现的其他因素无关,但与同伴本赛季表现有显著相关,因而可以将其作为估计同伴效应影响效用的工具变量。研究结果表明,同伴效应对运动员个人表现呈正向积极影响,而这也启发了团队凝聚力对个人成绩影响的相关研究。与此类似,Amialchuk等人在BMI(体重指数)的同伴效应研究中,也同样将同伴BMI值的滞后值作为工具变量,以确保同伴效应估计结果的准确性。本研究通过对青少年体重相关行为的同时,也证实了积极运动、定期锻炼存在显著的同伴效应。结果表明,身边锻炼朋友比例每增加10个百分点,个体的锻炼可能性也会相应增加0.79个百分点[15]。

选取同伴行为的前期值或滞后值,来充当工具变量纳入到模型中已成为学界进行同伴效应识别的常用方法。尤其在教育学领域,更是司空见惯,其原因在于其样本数据具有较好的连续性。但如此选取工具变量,其样本则必须是纵向数据。而在纵向研究中,除了由空间环境所导致的不可测因素,还会衍生出由时间变迁而引发的多种影响。针对这类问题,学界普遍采用固定效应模型来规避时间干扰项。固定效应,即保证样本的选取及其范围的同一性,其统计学意义在于将模型的两边同时加上由时间导致的未观测值,使其在分析中差值为零,从而打消该变量对模型估计结果的影响。但需要注意到是,固定效应模型不能消除由时间引起的不可测影响,也无法估计时间干扰项对个体行为的具体影响。

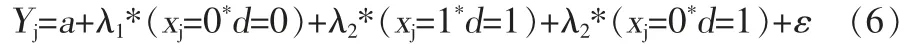

2.1.2 异质性模型的设定

随着同伴效应研究的深入,学者们逐渐发现同伴对个体的影响并非都是同质性,也会因个体的不同而出现异质性。其主要有两种表现形式:1)同伴的差异对个体的影响权重有所不同,即:个体通常会受关系亲近、志同道合同伴的影响更甚。2)同伴对个体的影响会随个体本身的差异而有所不同,例如:Buechel等人年利用实验法,研究同伴效应对个体坚持行为的影响。研究结果表明,同伴效应对女性坚持行为的影响较男性更为显著,即同伴效应对坚持行为的影响存在性别异质性。另外,即使在同性个体中,同伴效应的影响也存在显著差异,表示也存在个体异质性[16]。

除利用实验法辨别同伴效应影响的异质性外,研究者设定了相应的统计学模型来识别同伴效应的异质性问题。一般设定程序为:1)设定同伴群体的划分标准;2)将同伴按照标准一一划分,放置于设定模型中;3)利用交互作用区分同伴影响的异质性。其模型设定如方程(6)所示,其中,Yj表示j个体的行为结果,xj即为个体解释行为变量,d则代表了同伴的行为特征。

同伴影响的异质性研究主要来源于教育学领域。究其原因在于,异质性模型的建构与证实,打破了人力资本培养的“零和现象”。在同质性模型下,有的个体分到好同伴,也意味着有个体分到了坏同伴。如此综合以后,学生总体的成绩并不会因此出现变化,即所谓的零和现象。但异质性模型的建立,则表明可以通过合理的分配而提高学生总体的成绩产出。

2.1.3 实验法

除利用统计学模型对同伴效应的内生性问题进行区分规避以外,研究者还常用实验法来对同伴效应进行验证与区分。从体育的同伴效应研究来看,利用实验法对同伴效应的影响多为体育教育主题下的相关内容。例如:Shin等人以韩国首尔的157名一年级新生为对象,研究体育活动对同伴接纳行为的影响,以促进学生同伴关系的发展。该研究为期12周,期间对所得结果进行了4次重复测量以观察变化情况。结果表明,体育活动对男生总体的同伴接纳度没有显著影响,但对女生的同伴接纳度产生了显著的负效应。其中原因则出于女生在该年龄阶段的害羞表现。虽对男生总体的表现不显著,但男生的个体异质性水平较高,PQPEA(体育活动感知质量)较高的男生,其同伴接受度也呈现显著负效应[17]。此外,Boyle等人以178名大学生为实验对象,通过设置实验组与对照组,验证同伴教育干预是否与PA(身体活动)和身体健康的促进有关。实验结论表明:该干预措施能有效改善大学女性的PA和身体素质,而对男性的促进效果尚不明显[18]。此外,也有学者利用实验法研究同伴效应对八年级学生网球技能习得的影响。结果表明,以同伴为中介的的网球教学效果更为显著,同时学生的学习氛围与课堂环境也大为改善[19]。

从上述研究案例可以看出,实验法的应用范围较小,研究内容也多以将同伴效应对个体的影响应用到具体实践,以揭示或改善现有状况。因而多被应用于学校体育的相关研究领域。

2.1.4 内、外互动效应的区分:空间自回归(SAR)模型

空间自回归模型是进行同伴效应研究的一种新思路、新方法,可对社会网络中发生的动态同伴效应进行捕捉与区分。其多出现在经济学、社会学领域的同伴效应研究中。而在体育领域中的运用少之又少,且大都集中在西方研究中。空间自回归模型的操作难度较之传统的回归模型有大幅度提升,其难点在于掌握其背后的运作逻辑与变量设定。基于此,本文以Amialchuk[15]等人的研究为案例,对该模型进行简要介绍。

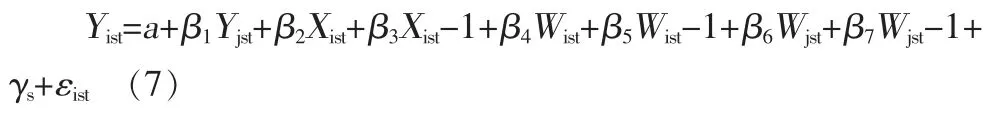

Amialchuk等人所研究主题为探讨同伴效应对青少年体重相关行为的影响。研究将体重相关行为归结为锻炼、睡眠、娱乐和饮食4方面。研究中固定了个人、家庭以及学校层面的非观测影响。研究数据抽样框为美国青少年健康纵向调查中132所7~12年级的学生,所取数据为纵向追踪数据,时间段分别是1994~1995、1996~1997、2001~2001、2007~2008。此外,研究采用“个人提名法”对同伴身份进行确定。经系统筛选后,该研究最后数据样本数为3 898名青少年及其同伴,数据分析则以94~95年为基线标准。研究的空间自回归模型设定如方程(7)所示:

其中,Yist和Yjst代表个体与同伴群体均值体重相关行为在1996年的产出,而1994和1996年个人特征和家庭特征向量分别用Xist-1和Xist表示,Wist-1和Wist和分别代表了个人在1994年和1996年的BMI值,Wjst-1和Wjst则表示群体1994年和1996年同伴群体的BMI值,γs表示学校固定效应,β1系数就是同伴效应对BMI值影响的内生互动效应。其余同伴变量系数则显示了外生互动效应的相关影响。γs则用于捕捉群组固定效应。

上述案例体现了该模型的优势在于:1)只要群组内所包含的个体不同(所抽样本学校的学生人数不同),就可对内生互动效应进行识别。2)该模型可显示前期数据对当期行为的影响,这表明该模型可以体现动态社会互动和社会网络化影响的动态性。也因此,在学生学业成绩变化[20]、运动员的平时与赛时表现[21]、体育赛事商业赞助[22]、早期教育对幼儿认知影响[23]等同伴效应影响研究中都有使用。3)该模型中同伴网络是自选择下的结果,不再由研究者为其划分边际,而这也更加贴合社会网络互动的现实情况。

2.2 应用分布:遍地开花与接续新出

体育学领域的同伴效应实证研究,有着群体聚焦、方法统一与边际分明的鲜明特点。其研究群体主要集中为青少年学生和运动员;研究方法大多为量化模型,稀有质性研究出现;研究主题主要分布在越轨行为、社会适应、健康响应、绩效评定、特殊人群5个方面。

2.2.1 越轨行为的相关研究

在越轨行为上的研究内容集中在抽烟、喝酒、赌博3方面。

首先是抽烟行为。Neidell等人抽取10~13岁的美国中学生为调查对象。研究表明,在团队运动中越多接触吸烟队友,其越容易产生吸烟行为。且存在性别异质性,女性影响效应更为显著[24]。而后,Robalino等人以美国青少年健康纵向调查数据为基础,再次对青少年抽烟的同伴影响异质性做进一步探讨。结果显示,若20%受欢迎的同伴抽烟,那么个体明年的抽烟概率将增加18%。但若20%是不受欢迎的同伴,结果则没有统计学显著意义[25]。

其次是喝酒行为。Mays以西班牙高中生为例,对运动特定因素下同伴对青少年饮酒感知的影响,饮酒感知是饮酒行为发生的关键诱因,因而其研究社会现实意义深远。结果表明,参与体育运动的学生比非参与者饮酒感知更高,且团体运动比个人运动参与者在饮酒感知方面受同伴影响更显著[26]。在此基础上,Denault直接针对青少年的饮酒行为在个体运动、团队运动层面的同伴影响。结果表明,花在团队运动时间越长的人受同伴饮酒行为影响更显著,其饮酒频率更高,表明其可能是青少年酒精使用的一个风险因素。而研究显示个人运动的参与者则是青春期及后续酒精使用的保护因素,能有效降低其酒精行为[27]。但饮酒行为的增加是否会掩盖团体运动对青少年的正向收益,悬而未决。

最后是赌博行为。Ariyabuddhiphongs在泰国业余运动员高尔夫赌博行为的同伴效应研究中发现,同伴压力会对业余运动员的高尔夫赌博行为产生促进效应,且同伴压力还可通过影响自我效能感促使尔夫赌博行为的发生[9]。后续Deans通过对澳大利亚50名运动员的质性访谈也验证了同伴压力对体育赌博行为的影响,且更进一步提出了同伴行为社会规范效应使得个人对赌博行为产生认同感,进而导致了体育赌博行为的发生蔓延[28]。

2.2.2 社会适应的相关研究

社会适应的相关研究主要有同伴接纳、生活技能发展、学校适应等方面。

在生活技能发展方面,Okseon认为体育活动的参与有益发展青少年的生活,并选取20名体育专业学生进行验证。结果表明,不良的同伴压力会冲散从运动中所培养出的生活技能[29]。而后,的研究同样证明,团体运动的参与有益幼儿园儿童的社会技能与社会互动行为的发展[30]。

在同伴接纳方面,研究者多注重女性的行为变化。如:Pindus以英国7~9岁女孩为调查对象,讨论PA、成熟度与健康生活质量三者之间的交互影响,结果显示,与同龄人接受度较低的早熟和“准时”成熟女孩相比,早熟和“准时”成熟女孩对同伴接受度较高的女孩对PA的参与程度更高。在晚熟女孩中观察到反向关联[31]。即:同伴接纳是PA成熟度相关变异的重要调节因素。Shin在以韩国高中生的体育干预实验中发现,体育活动的参与对女生同伴接纳无显著影响,但对男生则显示有负向效应,其原因大多出自体育活动中的侮辱与暴力行为[32]。在此基础上,Shin对体育活动在青少年攻击性行为与同伴接纳关系的影响进行了进一步研究。结果显示,在学校过渡期间,体育活动能同质性改善男、女生攻击性和同伴接纳之间的负面关系[33]。

在学校适应方面,Kwon提出体育活动会同伴依恋的正向效应,而同伴依恋又会正向促进学生的学校适应[34]。而后,Kim通过对体育俱乐部参与的中学生研究,也同样提出锻炼承诺、同伴依恋、学校适应双双存在积极的正相关效应[35]。

2.2.3 健康响应的相关研究

体重的增加会导致青少年的健康风险提升,因而在健康响应方面的同伴效应研究多以BMI(体重指数)为测量指标。但所处地域的不同,其影响显著性也会有所差异。如:Mora在对西班牙的青少年调查中发现,其BMI的同伴影响同美国的实证研究相比更为显著[36]。此后一年,O'Malley将基因也纳入了控制效应的一环,在该种情况下结果依旧显示BMI的同伴效应十分显著[37]。

2.2.4 绩效评定的相关研究

相比之下,绩效产出层面的同伴效应研究硕果累累,且其涉及内容最为丰富。首先是对个人体育参与的绩效影响,结论主要有:同伴互动为运动动机的函数关系[38];同伴是青少年运动员训练倦怠的重要诱因[39];同伴所形成的激励氛围对运动参与坚持性有显著的积极影响[40];其次是对团队运动的绩效产出影响,结论主要有:同伴效应下的规范与压力效应对团队绩效的共同推动作用,远大于二者单独影响的简单相加[41];团队中的同伴信任能显著提升组织效能[42]。最后,针对同伴关系,众多研究揭示了其对个人运动学习投入[43-44],参与满意度[45],体育态度[46]均有显著的积极影响。

2.2.5 特殊人群的相关研究

Salvy在对超重人群体育活动参与的同伴效应的系统综述中表明,有同伴在场时,超重人群锻炼会更加积极,且会增加锻炼身体的动机。但消极的同伴互动,如被排斥,则会减少其体力活动[47]。此外,Sun通过干预实验,证明全纳适应体育(IAPE)可以更好地发展ID(智障)学生的同伴互动[48]。

3 研究启示

同伴效应研究的引入为体育中社会互动现象的深入探索拓展了思路与方法。其方法模型的更新迭代,不仅拓宽了应用边际,也有效提升了解释精度,进而增进了与体育行为研究的契合度。前人学者的研究已取得了丰硕的成果,在体育教学法的更新、运动员的绩效产出、体育参与的促进、体育社会问题的认识等方面取得了较大进展。踵武前贤,以对国内后续体育中同伴效应的研究提供启示:

1)明确概念的应用边际。迄今为止,同伴效应尚未有一致定义。因而后续研究需参考经济学、社会学等同伴效应研究发展较为成熟的概念应用体系,明确不同背景下的概念应用域,以确保研究内容与研究主题间的一致性。

2)敢于突破西方理论的枷锁束缚。针对不同领域中发生的同伴效应,西方主流解释理论(社会规范与社会遵从)的解释力存在较大局限。本土文化语境下的体育行为,更适合于发展本土化解释理论。

3)重视质性研究的因果推断。体育学现有的同伴效应研究,多是基于面板数据的量化识别,对同伴效应本质逻辑的质性判断寥寥无几,国内对此更是鲜有出现。这也是导致同伴效应解释理论陈旧的重要原因,因而后续研究当注重量化与质性的协同应用。

4)重视争议领域的验证性研究。现有研究表明,同一研究内容,不同学者可能得出相悖的结果。抛开方法模型的内生性问题,就体育中同伴效应发生的本身而言,是否可能由于存在时空差异性而导致了这一情况,就需要大量的后续研究对其进行验证。此外,国内后续研究大可不必唯得出与西方研究结果一致性论英雄,当重视结果差异性的客观存在,并对其差异产生的内在逻辑做进一步探讨。

5)重视新时代背景下体育同伴效应的应用研究。如:对新冠疫情下居民健身行为的同伴效应进行研究,以促进疫情防控状态下全民健身战略的推进与落实;另外,体育强国建设背景下的各地体育发展是否有着积极的同伴效应。这些都是时代赋予的研究任务,也是后续学者理应努力的方向。

相比西方学界,国内该领域的研究存在较大短板;相比于国内体育飞速发展的现实情况,该领域所产出的理论贡献无异于杯水车薪。因而,国内学界理应重视在该领域的后续研究。