基于功效成分群的中成药全过程质量控制体系探索

肖伟,张新庄,曹亮,王振中

(1.中药制药过程新技术国家重点实验室,江苏 连云港 222000;2.江苏康缘药业股份有限公司,江苏 连云港 222000)

中药产业传承与创新发展是国家重大战略需求,但面临着传承不足,创新不够,作用发挥不充分的困境。习近平总书记明确提出了继承和创新相结合的发展方向,只有落实好继承与创新,才能将中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。中成药可工业化生产、普适性应用,具有很强的可持续发展特征,既继承了中医药传统理论,又可运用现代医学科学技术解析其特征,功能主治与化学药药理作用及适应症相接近,利于中医药学传统理论与现代医学理论的融通,也有利于中医药的学术传承与推广应用。然而,如何将传统中医药的宏观调节与现代医学的微观治疗(靶蛋白和通路)统一起来,在继承的基础上阐明中药科学内涵,是中成药发展的关键科学问题,也是最基础的问题。中医药与现代医学理论的差异需要以中成药为载体进行解析,从而促进两个体系互通与融合。

首先,中成药源于中医药理论,需继承功能主治内涵,即“功效”特点,用现代医学科学解读后,让现代医学听得懂、看得清。其次,需要解析清楚中药多成分-多靶点-多途径作用特征中“中药复杂体系-功效成分群”“机体复杂体系-功效相关靶点群”之间的相互作用关系和特点。解析的功效成分群应能转化至实际生产,保证可实现、可控制;功效相关靶点群能从多维度的体内外药效试验和循证临床研究中得到印证。以上研究将能形成现代中药安全、有效、质量可控的系统证据链,从而构成可被中西医都认同的中药创新发展的基石。为此,围绕中成药功效成分群发现及其如何应用于生产全过程质量控制开展了一些探索研究工作,现整理如下。

1 中成药功效成分群发现

药物有效性的内涵是“物质清晰、机制明确、量效精准”。中成药是源于中药复方的多组分组合药物,既有中医整体观用药规则,又有多重疗效的疗效关系,如何赋予其量效特点准确依据?功能主治的现代科学内核又是什么?因此解析其物质基础功效机制和量效范围是体现中成药原创优势的核心,亟需建立中成药复杂体系整体功效成分群的研究方法。为此我们从“中成药是什么在起作用、怎么起作用、在什么剂量范围更有效”为出发点,以“中成药功效成分群”为核心(图1),尝试探索解析中成药效应特点和整合效应机制、配伍配比和剂量-效应关系,使中成药具备“安全、有效”的药物基本属性,同时,又能回归宏观的传统理论。

图1 中药功效成分群

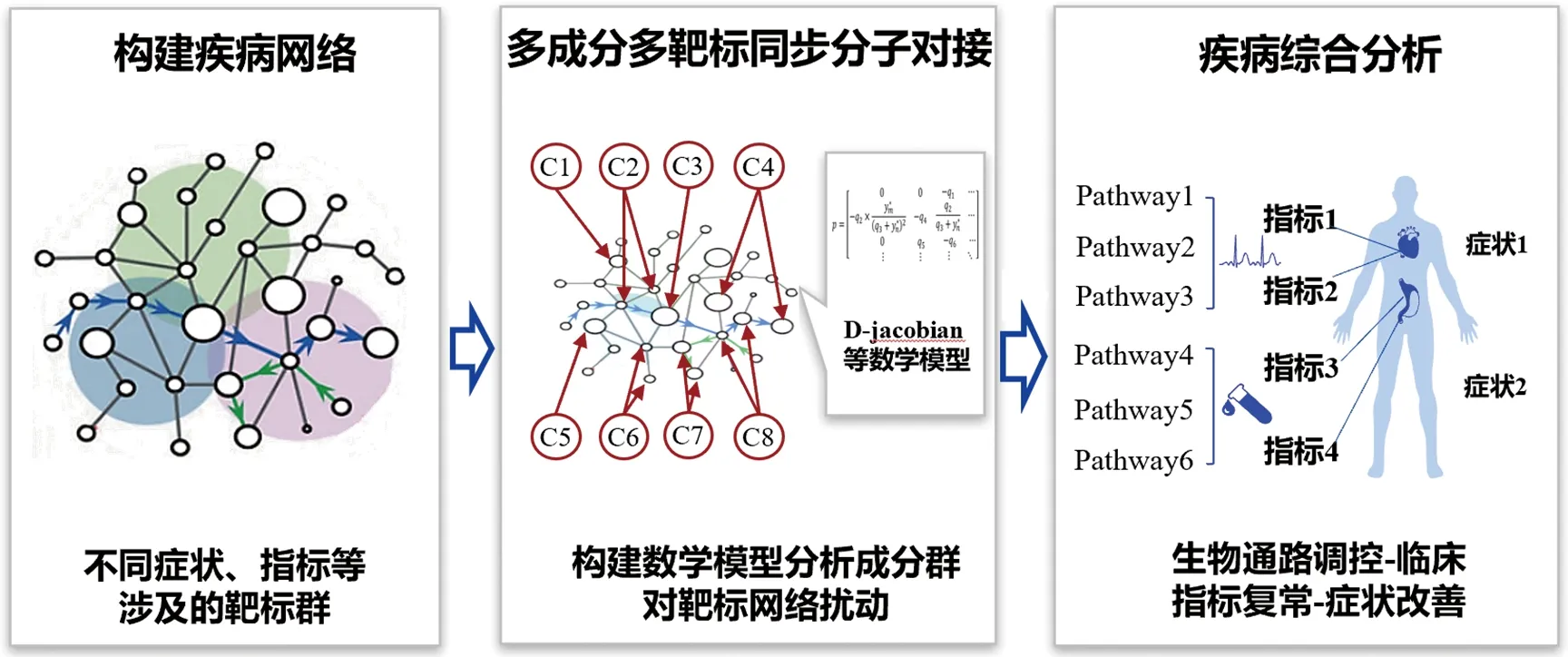

1.1 基于疾病靶标网络扰动的中药功效成分群发现技术

首先以疾病不同症状、临床指标为出发点构建生物子网络,进而搭建疾病相关分子网络,利用现代色谱、质谱等波谱技术进行中成药全成分谱检识;其次通过文本挖掘、ADME预测、分子对接、网络扰动分析等预测中成药主要活性成分群和潜在靶点群;然后对潜在靶点群进行基因注释(GO)和生物通路富集等生物信息分析,综合解析靶点-生物通路-临床指标/症状的机制,进而揭示中成药的作用机理,阐释科学内涵[1-2](图2)。基于上述思路,联合北京大学等多个高校团队搭建了天然产物数据库、中医药系统药理学分析系统、中医药网络药理学系统等多个数据库[3],构建了中药多成分的ADME、靶点预测等模型,实现了从中药成分ADME分析,到靶点预测、通路分析和整合功效分析。

图2 基于疾病靶标网络扰动的中成药功效成分发现

1.2 基于组分谱效的中药功效成分群发现技术

借助化学计量学方法对指纹图谱化学信息与药效指标信息进行相关性分析,将“可视”的“谱”成分与“可测”的“效”作用联系起来,从而解析中成药潜在的功效成分群。采用硅胶柱色谱、制备色谱等方法将中成药分离成多个流分,根据色谱检识结果合并类似组分,获得化学成分差异较大的不同部分,采用正交试验等统计学方法设计制备得到化学成分有明显交叉但含量均不一样的组分,一方面用UPLC-MS采集这些组分总离子流图,与前期建立的中成药化学成分数据库进行比对,获得组分的共有峰;另一方面在靶点、细胞、离体组织、整体动物模型上评价组分的活性;最后采用灰色关联度和偏最小二乘法(PLS)分析共有峰相对峰面积和不同药理活性数据相关性,发现功效成分群[4]。

1.3 基于活性导向下的中药功效成分群发现技术

利用HPLC/UPLC-Q-TOF/MS/MS对中成药化学成分全面检识的基础上,以色谱图为检测手段,采用大孔树脂、溶剂萃取等方式将提取物分离为化学成分基本不交叉的不同馏分,通过细胞、离体组织、整体动物的活性评价,确定主要活性部位;进一步采用硅胶柱色谱、反相色谱、凝胶柱色谱以及制备液相等分离技术对活性部位进行化学成分的分离鉴定,经体外酶学、细胞试验进一步验证和体内药效确证,最终明确中成药的主要活性成分群[5]。考虑到中药有效成分含量低、多种结构类似物共存、种类繁多、化学稳定性差、理化性质跨度大,经典柱色谱法效率低、成本高、重现性差且难以规模化制备,联合科研院所的化学团队从连续色谱分离技术、真空色谱技术和二维色谱分离技术入手,研发了多通道逻辑控制阀控制的工业级动态轴向压缩色谱系统与连续分离装备[6],搭建可高效、规模化制备中药组分/成分色谱平台,实现中药化学成分连续性、自动化、质量可控、收率稳定的制备,为中药活性成分群体内药效验证和体外活性筛选提供有力支撑。

1.4 基于“高通量转录组-高内涵-整体验证”的中药功效成分筛选技术

围绕疾病病理过程建立系列相关细胞模型,通过药物处理和转录组测序,并结合生物信息学分析技术,筛选差异表达基因及转录本,利用差异基因进一步富集到差异显著的信号转导通路、代谢通路和疾病通路。在此基础上,构建基于靶点和通路的高通量-高内涵筛选模型筛选中成药的活性成分群,结合入血成分分析和体内动物药效评价,从而解析中成药的功效成分群[7]。

1.5 基于配伍配比的中成药功效成分发现技术

多成分组合是控制复杂疾病的一种有效的治疗策略,而组合成分数增加引起的组合可能性几何倍数增加使得高通量辨识出协同组合药对十分困难,计算预测模型为多成分组合药物的研究提供了可能。中药复方是在中医理论指导下遵照君臣佐使和七情和合配伍形成的临床有效方剂,是多靶点组合药物典型代表。可见,中药中成分间的相互作用是其起效的物质基础,由此尝试对功效成分的配伍配比进行探索。建立临床组合药物数据库(PreDC)中药物组合标准数据集,提取化学结构、药理学、基因组学、蛋白互作网络等特征,利用贝叶斯网络整合多维参数形成综合特征,采用最大熵原理构建多成分互作关系预测模型[2]和信息流原理构建基于生物网络的多线程药物协同定量计算模型[8],预测中药多成分协同配比,随后采用分子印迹技术结合体内外药理模型解析中成药的功效成分群[9]。

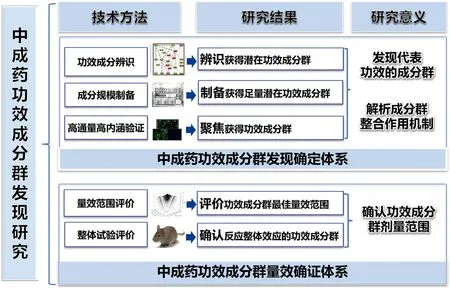

综上,中成药功效成分发现群研究建立了两个技术体系(图3),通过功效成分辨识、制备、集成、聚集,确定了中成药功效成分群;通过功效成分量效范围评价、确认,确证了中成药功效成分群的量效关系,从而发现中成药代表功效的成分群,解析成分群整合作用机制。

图3 中药功效成分群发现技术

2 基于功效成分群的中成药生产全过程质量控制策略

在“药品质量是设计、生产出来的,不是检验出来的”这一理念下,对中成药产品整个生命周期内功效成分群传递过程进行质量管理和全产业链质量追溯体系探索研究,以期建立从药材采集、加工、投料、提取到成品的中成药全过程质量控制体系(图4)。

图4 中成药生产全过程质量控制策略

2.1 药材到饮片的质量控制体系

建立药材的全时段多波长融合指纹图谱和功效成分群定量测定方法,结合收率等指标,利用偏最小二乘判别分析(PLS-DA)和正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)等统计方法建立分析模型,考察产地,确定最佳采收期、加工方法和炮制工艺参数,对药材生产中产地适宜性、种植、田间管理、病虫害综合防治、包装贮藏、运输进行生产调查,制定标准操作规程,建立中药材生产管理规范的技术要求。采集离线药材红外光谱图,进行异常点剔除处理后,优化功效成分近红外原始光谱数据的预处理方法和建模最佳光谱波段,运用主成分回归分析法(PCA)、PLS等统计分析方法建立功效成分的最佳校正定量分析模型,结合药材功效成分群一测多评的定量测定方法、定性指纹图谱,制定药材的质量评价体系[10]。

2.2 饮片到中间体的质量控制体系

建立饮片、中间体的多波长多维融合指纹图谱和多功效成分定量测定方法。确定不同生产工段的关键质量属性(CQAs),如功效成分群含量或转移率、浸膏质量等,经数据地图、数据整理、数据清洗后、提取特征,结合CQAs,采用Pearson相关分析与灰色关联分析相结合的方法,筛选潜在关键工艺参数(CPPs),再利用提取的物料属性(CMAs),采用PLS算法结合变量重要性投影(VIP)、方差膨胀因子(VIF)和回归系数,筛选潜在关键物料属性,以关键工艺参数/物料属性为输入变量,建立CQAs的PLS模型,辨识工段的关键工艺参数,通过对工段的工艺参数和质量参数的关联分析,明确生产过程中工艺参数对质量属性的影响,为工段关键质量属性(CQAs)在线监控、预测性调控和质量持续改进提供支撑[11-12]。

在线采集工段过程中样品的近红外光谱图和离线检测功效成分群含量后,对近红外光谱图,分别采用三维空间分布值和线性相关性统计量或杠杆值(Leverage)和学生化残差(Studentized residual)及马氏距离(Mahalanobis distance)等方法进行异常点的剔除处理,以校正集及交叉验证集模型相关系数(R2)、校正集及交互验证集均方根验证误差(RMSEC,RMSEP)为指标,对功效成分近红外原始光谱数据进行预处理方法和建模最佳光谱波段筛选,之后运用PLS或最小二乘支持向量机法(LS-SVM)或人工神经网络法(ANN)等方法优化建立功效成分的最佳校正定量分析模型,快速准确得到工段过程中未知样品的功效成分含量,进而达到实时监测的目的[13-15]。

2.3 中间体到成品的质量控制体系

建立离线的成品指纹图谱、药材-中间体-成品的全过程融合指纹图谱和多功效成分的定量测定方法,制定相应的质量标准。结合大数据分析思路和生产操作,综合采用数据地图、数据整理、数据清洗、特征提取以及过程建模等方法,从生产大数据中辨识制剂成型工段中关键工艺参数。引入近红外光谱分析技术,建立基于近红外光谱的在线定量分析模型,实时检测功效成分群含量;结合多元统计过程控制(MSPC)技术建立统计模型,形成工序过程/成品的主成分得分、HotellingT2和DmodX轨迹图,监控过程操作参数的异常波动,制定工艺过程批放行定量和定性标准和实现过程操作参数的全程监控,观测过程中的质量变化[16-18]。

3 讨论

“功效成分群”是中成药成分群与靶点群多维关联网络化的效应物质总和,可转化为中成药生产过程控制的质量标志物,对中成药现代化生产具有重要意义。本团队多年来围绕功效成分群发现及其在全过程质量控制方面做的工作,以保障中成药质量均一性,提升其有效性,满足现代社会对其需求。尽管在功效成分群研究方面建立了多种研究策略,但其中仍有诸多限制,需要融合更多领域的技术方法,多尺度评价丰富功效成分群研究策略,将药物作用与中医病证相对应,更加系统地阐明中成药的功效成分群。