儿童中药制剂常用剂型及共性技术应用研究现状及思考

李能进,冯亚茹,王若宁,赵晓莉,谢辉,张雯,狄留庆

(南京中医药大学药学院,江苏省中药高效给药系统工程技术研究中心,江苏 南京 210023)

儿童健康关系着国家的未来,儿童药品短缺的问题已经严重影响我国儿童健康发展。目前我国儿童专用中成药品种较少,2020年版《中国药典》仅收载儿童专用中药制剂67种[1],约占中药制剂总数的4.2%,涉及的剂型有颗粒剂、口服液、糖浆剂、丸剂、片剂、散剂、合剂、胶囊剂、茶剂等,各种剂型占比如图1所示。小儿脏腑娇嫩,形气未充,在药物的吸收、代谢及耐受性等方面,均与成人有较大差异。然而,儿童用药成人化现象普遍,用药安全性难以保证。据2021年《国家药品不良反应监测年度报告》数据显示,14岁以下患儿发生药品不良反应/事件占报告总数的8.4%[2]。因此,深入研究开发安全、有效且适宜儿童的新制剂迫在眉睫。本文拟从中药常用剂型与共性技术应用情况等进行分析,以期为儿童中药制剂研发提供参考。

图1 《中国药典》2020年版中儿童制剂剂型分布

1 儿童中药剂型应用研究思考

1.1 口服固体制剂

1.1.1 散剂 散者散也,去急病用之,散剂具有奏效迅速、剂量易调节等优点。珠珀猴枣散主要由珍珠、琥珀、猴枣等中药组成,是治疗小儿痰热咳嗽、上呼吸道感染的常用药,研究表明其起效迅速、治疗有效率高[3]。散剂可内服也可外用,儿童常用外用散剂如小儿敷脐止泻散[1]。然而散剂在产品质量和患者顺应性等方面仍存在一定不足,儿童用散剂的开发需关注以下两方面:首先,灭菌问题亟待解决,在生产过程中散剂仍存在细菌数、霉菌数超标的现象,除严格按照GMP操作外,还应根据药物的性质选择适宜的灭菌方式以达到理想灭菌效果;其次,中药粉末的苦涩味与砂砾感不利于儿童服药,往往需要大量饮水,易引起患儿呛咳,因此需加强掩味、粉体改性等工艺技术研究以改善患儿服药顺应性。

1.1.2 颗粒剂、干混悬剂 颗粒剂既保持了传统汤剂吸收快、作用迅速的特点,又克服了其携带不便、服用量大、稳定性差的缺点。如用于治疗小儿佝偻病、厌食症的龙牡壮骨颗粒[4]、治疗儿童风热感冒的小儿豉翘清热颗粒[5]等,均具有较好的临床疗效及安全性。然而颗粒剂仍存在一定不足,如该类制剂易吸潮结块导致药效降低,因此需注意选择密封防潮的包装材料和干燥条件储存;同时应关注颗粒的大小、形状和数量(体积)等因素,避免儿童误吸入气管而产生窒息风险;此外,颗粒剂规格应以最小年龄段给药剂量进行包装,改变既往不同年龄儿童采用分半包或1/3包服用成人包装药品的做法,提高给药剂量的准确性。

干混悬剂是指难溶性药物与适宜辅料制成粉末状或粒状物,临用时加水振摇即可分散成混悬液的制剂。与普通混悬剂相比,干混悬剂具有稳定性好、运输携带方便等优点,适于儿童给药[6]。小儿清降方治疗小儿内热外感疾病疗效显著,但目前剂型主要为薄膜包衣片,不利于患儿吞服。任树龙等[7]以微晶纤维素-羧甲基纤维素钠与黄原胶联用作为助悬剂、泊洛沙姆为润湿剂将该复方提取物的掩味粉末制备成干混悬剂,结果表明该剂型的粉体流动性、液体流变性、电位、口感等评价指标均符合干混悬剂的相关质量评价要求,弥补了市场上小儿清降方干混悬剂剂型空白的不足。尽管干混悬剂在儿童用药方面具有广阔前景,但仍有待改进的地方。为增加干混悬剂的物理稳定性,在制备时均需加入助悬剂,但其遇水后易产生黏性,导致药物的分散速率减慢进而降低药效,因此找寻新型辅料、开发新型助悬剂,对于干混悬剂的发展具有重要意义。

1.1.3 片剂 片剂具有含量均匀、质量稳定、服用方便等特点,其大小和形状在一定程度上影响儿童用药顺应性。随着片剂生产技术、机械设备和质量控制等方面的发展,目前市场上有咀嚼片、分散片、刻痕片、微片等剂型。咀嚼片需先在口中咀嚼,产生令人愉快的味觉后再吞咽,一定程度上提高了儿童用药的顺应性[8]。分散片在水中能迅速崩解并均匀分散,具有服用方便、生物利用度高等优点,适用于儿童。刻痕片作为儿童临床用药规格不足的一种补充,可以灵活调整药物剂量,同时降低患者用药成本[9]。微片是一种直径不大于4 mm的片剂,可改善低龄儿童服用普通片剂时吞咽困难的问题。由于泡腾片存在安全性问题,儿童临床专家并不建议使用。片剂剂型的多样化发展,丰富了儿童用药选择,但仍面临一些挑战。如咀嚼片、分散片对药物的口感要求较高,加强掩味技术的研究,矫正和掩盖中药的苦味、涩味等不良口感十分必要;手动分割刻痕片可能导致分剂量不准确以及药品微生物污染,因此应研发适宜切割装置以提高用药安全性;由于在压片过程中微片易受粉体学因素的影响,对粉末的流动性和可压性要求较高,需进一步找寻新型辅料。

1.1.4 丸剂 丸者缓也,舒缓而治之,大部分丸剂释药缓慢、作用持久,是应用广泛的传统剂型之一。如能够消食化滞的小儿化食丸、化痰导滞的小儿至宝丸,这两种丸剂均为大蜜丸,每丸1.5 g[1]。随着制剂工艺的发展,丸剂剂型不断创新。微丸指直径小于2.5 mm的丸剂,是婴幼儿在不具备吞咽片剂能力时的重要替代选择。“儿科圣药”王氏保赤丸能够祛滞健脾,用于小儿乳滞疳积、脾胃虚弱等症疗效显著[10]。该微丸丸粒细如菜籽、大小均一,每120丸0.3 g,可附着于乳头与乳汁同呷,或包裹于软质食物中服用,易为婴幼儿接受。六神丸清凉解毒,消炎止痛,用于小儿热疖历史悠久,临床疗效确切,每1 000粒仅3.125 g[11]。微丸除传统的泛制法、塑制法外,随着制药设备的发展近年出现了流化床包衣法、挤出滚圆法、离心造粒法等新型制备方法,极大提高了其生产效率[12-13]。但微丸仍存在口感差的问题,影响其用药顺应性,如葛根芩连微丸虽然治疗小儿腹泻疗效显著,但味道苦,容易诱发小儿呕吐[14]。因此,采用掩味技术以改善药物的口感,将在一定程度上推动微丸的发展。

1.2 口服液体制剂

合剂、口服液、糖浆剂等口服液体制剂保留传统汤剂服用方便、吸收起效快、给药剂量灵活等优点,是儿童给药的常用剂型,尤其适用于无法吞咽固体制剂的儿童。但是该类剂型存在溶液稳定性差、成分溶解度低、包装规格难以保障不同年龄儿童给药剂量准确性等问题。针对上述问题,笔者认为应从以下若干方面进行改进:①加强中药儿童制剂的基础研究,深入研究处方物质基础、主要活性成分的体内过程及作用机制,设计科学、合理、可行的提取、分离、精制工艺,尽可能获得精制提取物用以配制成型。②加强中药制剂增溶、掩味等共性技术基础研究和应用研究,研发新型辅料,优化儿童中药制剂配方,提高口服液体制剂的顺应性。③研究并开发定量包装与给药装置,满足不同年龄段儿童(新生儿期、婴幼儿期、儿童期、青少年期)给药剂量设计需要,保障其用药安全性和有效性。

1.3 口腔用制剂

口腔崩解片可在口腔中迅速崩解起效,具有服用方便、生物利用度高、患者顺应性好等优点,适用于儿童。如治疗小儿急性咽炎的润喉清咽口崩片[15]、治疗小儿消化不良的健胃消食口崩片[16]等,临床上均有较好的治疗效果。然而口腔崩解片的发展仍受到一定限制,可从以下两方面进行改进:首先,口腔崩解片制备时需添加大量崩解剂,导致其主药剂量少,可以选用直接压片、3D打印技术等方法提高载药量;其次,中药口崩片存在口感差的问题,主要表现为药片崩解后颗粒过大而造成的沙砾感,以及药物的刺激味和苦味,加强制粒、掩味等技术的研究,可改善口感以提高患儿服药顺应性。

口腔速溶散剂是一种入口速溶、味道良好的新型粉末状制剂,服用时无砂砾感、口腔滞留时间短,适宜儿童服用。杨殿兴等[17]将经验方“小儿通便汤”制成“小儿通便口腔速溶散”,结果表明该制剂较好地解决了中药口感差的问题,且疗效与汤剂相当。小儿复方鸡内金治疗小儿厌食症的疗效显著,郭治平等[18]将其制备成口腔速溶散剂后,在唾液中的溶解时间明显缩短,且鸡内金的腥味也得到掩盖,利于儿童服用。目前中药口腔速溶散剂发展尚不成熟,一是原料药前处理问题,部分中药原料药物存在苦、涩、辛辣等不良味道,必要时需对其进行前处理以矫正口感;二是中药口腔速溶散中添加有一定量的糖类物质,对于患有龋齿的儿童不适宜,仍需积极找寻无糖型速溶辅料;三是速溶散存在易吸湿而导致结块、流动性和压缩性差的问题,中药粉体改性技术仍需探索。

口腔速溶膜剂是指包含一种或多种药物活性成分的聚合物薄膜制剂。该制剂具有体积小、无需饮水即在口腔中快速溶解的特点,另可添加色素和矫味剂以改善其外观和口感,消除儿童对服药的恐惧心理,市场前景广阔。孟红琳[19]以葛根、炒白术等中药作为药物,制得一种治疗小儿腹泻的口腔速溶膜剂,该制剂具有疗效好、适合儿童喂服的优点。毛强平[20]制备了一种治疗小儿发热的中药制剂,采用珍珠粉、牛黄、大黄等八味中药,再添加成膜材料、增塑剂和矫味剂等将其制备成口腔速溶膜剂,小儿服用方便,退热效果好。口腔速溶膜剂也存在一定的不足,如载药量较低,不适于难溶性与低活性药物的应用。针对此问题,有研究表明[21-23]将膜剂与纳米纤维、纳米晶体、脂质体、囊泡等新技术结合,在一定程度上可克服膜剂载药量低的缺点,同时提高药物的生物利用度。

1.4 吸入给药制剂

中药的有效成分或部位经提取精制后可制成气雾剂或喷雾剂,药物通过呼吸道递送至肺部发挥局部或全身作用。对于呼吸系统疾病来说,气体剂型能够直接、快速地提高治疗部位药物浓度;而对于全身作用的药物,药物易通过肺泡表面快速吸收进入体循环而发挥全身作用[24]。由于气雾剂中抛射剂挥发时产生制冷作用而刺激皮肤,而喷雾剂借助手动泵的压力使药物释出,具有安全可靠、给药方便等优点,故喷雾剂更适用于患儿。中药雾化吸入治疗广泛应用于儿科呼吸系统疾病治疗中,药物超声雾化后进入呼吸道,可直接作用于患儿病变区域,药效迅速发挥且生物利用度高。如白金华[25]应用喜炎平注射液超声雾化吸入治疗儿童上呼吸道感染,陈晓伟[26]应用含金银花、野菊花的中药制剂超声雾化治疗儿童腺样体肥大,均起效迅速且安全性好。目前,由于中药复方存在味苦量大、活性成分复杂、提取分离困难等特点,制备喷雾剂难度较大,儿童专用的中药喷雾剂产品较少。因此,为促进儿童中药喷雾剂的发展,必须重点关注中药前处理工艺和现代成型工艺研究。

1.5 经皮给药制剂

贴剂具有使用简单、安全有效、患者顺应性好、避免肝脏首过效应等特点。由于儿童皮肤薄嫩细腻,药物更易穿透,故中药贴剂在治疗儿童疾病方面具有独特优势,如用于治疗小儿呼吸系统与消化系统疾病等[27]。丁桂儿脐贴由丁香、肉桂、荜茇三味药组成,结合传统中医外治法和现代生产工艺技术的优势,通过贴敷于脐部的方式将有效成分透皮缓释发挥温中散寒、健脾止泻的功效,是辅助治疗小儿腹泻的一种儿科常用药[28]。然而由于中药贴剂多为复方配伍、成分复杂、物质基础与作用机制不明确,且缺乏统一规范的质量检查标准,一定程度上限制了该类剂型的临床应用;同时,在贴剂制备中会使用载体材料和吸收透皮促进剂等辅料,可能对儿童幼嫩的皮肤产生刺激性、过敏性等问题,故在选择辅料时需对其安全性进行重点考量;此外,不同年龄段儿童的皮肤屏障功能具有差异,在开发透皮制剂时需充分考虑儿童皮肤的生理特点,合理控制活性成分在体内的暴露量,降低皮肤用药的潜在风险。

微针是由多个微米级的针尖以阵列的方式连接在基座上组成,可直接穿透皮肤角质层,于真空层释放药物,能够有效解决传统经皮给药时大分子化合物或亲水性化合物难以透过角质层的问题。作为一种新型经皮给药系统,微针具有使用方便、安全、无痛等特点,可以有效消除儿童对于针头的恐惧,提高用药顺应性[29]。微针在儿童领域的应用较为广泛,如用于新生儿疫苗接种[30]、小儿哮喘[31]、新生儿败血症[32]、儿童缺铁性贫血[33]等。疟疾是一种蚊媒传染病,其中5岁以下儿童最易感染,约占全世界疟疾死亡人数的67%。Volpe-Zanutto等[34]制备了含有蒿甲醚和苯芴醇的微针用于治疗疟疾,实验显示给药12 d后,约氏疟原虫感染小鼠的寄生虫血症减少了99.5%,抗疟活性较好。尽管微针在药物递送便捷性和儿童用药顺应性方面具有独特优势,但仍面临一定问题,比如载药量较低,不适合需要大剂量给药的药物或复方药物;由于微针需要穿刺皮肤,可能会诱发出血与红肿等现象[35];此外,微针需要克服皮肤屏障,机械性能差的微针在使用过程中易出现弯曲或断裂等问题。相信随着对微针递药系统的进一步研究,提高其载药量、减小不良反应以及找寻合适的制备材料等,将推动微针在儿童中药制剂领域的应用。

1.6 直肠给药制剂

直肠给药是指将药物从肛门送入肠管,通过直肠黏膜吸收进入体循环的给药方式,具有起效快、使用方便、安全性好、生物利用度高等优点[36]。栓剂作为直肠给药主要剂型之一,可避免患儿不愿或不便使用药物的情况,在儿童用药方面具有独特的优势,被称为“儿童绿色疗法”。自2000年起,国家药品监督管理局先后批准小儿解热栓、小儿清热化痰栓、复方小儿退热栓等儿童专用中药肛门栓上市[37]。但普通栓剂给药后会产生异样感,部分儿童可能会出现疼痛,降低用药顺应性进而影响疗效。随着新兴技术的发展,研究人员在普通栓剂的基础上结合儿童生理特点及新型制备技术,对液体栓、中空栓、凝胶栓、泡腾栓等新剂型进行研究并取得一定进展。詹文强等[38]以黄芩、金银花等提取物制备了小儿解热中空栓,其体外溶出度试验显示中空栓在30 min时释药累积溶出量可达97%以上,而普通栓在57 min后累积溶出量为95%,表明中空栓相较于普通栓更适合儿童急症治疗。由于中药成分复杂,新型栓剂的研制和临床应用目前以化学药为主,迄今获批上市的中药新型栓剂仅有复方芙蓉泡腾栓[37]。随着对栓剂的深入研究,将中药与新型栓剂有机结合,有望成为儿科用药的优选剂型。

2 儿童中药制剂共性技术应用研究

2.1 增溶技术

中药成分复杂,许多活性成分在制成液体制剂过程中存在水溶性差的问题,因此增溶技术是目前儿童液体制剂制备过程中的关键技术之一。儿童中药口服液或糖浆剂常常通过调节pH值或添加增溶剂以改善制剂的澄清度,但是由于制剂基础研究工作不够充分,往往忽视由于增溶技术的应用对活性成分体内过程及临床疗效的影响。

调节溶液的pH值已广泛用于中药成分的增溶过程,具有成本低廉、易于工艺放大的优点。该方法适用于一些弱酸、弱碱性药物,如金合欢素[39]、延胡索乙素[40]等。但由于药物在溶液中的水解、氧化、分解等各种化学反应都与pH值有关,因此在调节pH时还应注意药液的稳定性,控制pH值在合理范围内以保证产品质量。

通过添加增溶剂以提高难溶性成分的溶解度也是目前常用的增溶方法,具有操作简便、易于实现的优点。正确合理地使用增溶剂,首先应关注增溶剂的安全性问题,部分增溶剂存在一定的毒性,可加强物质基础研究以阐明各成分与不良反应之间的关系从而选择安全性更高的增溶剂,或对其精制以降低毒性以及制定严格的质量标准;此外,不同种类及用量的增溶剂对于难溶性成分的增溶效果不同,在确保药物安全性、有效性和稳定性的前提下,应尽可能使用最少种类及最低用量的增溶剂。

固体分散技术是指将难溶性药物高度均匀分散在另一固体载体中的制剂技术[41]。该技术通过将难溶性药物制成固体分散体,可以改善药物的溶解度和溶出度,从而提高其口服生物利用度。Wang等[42]以甜菊醇糖苷为载体制备根皮素固体分散体,对比了根皮素原料药与固体分散体的体外溶出情况,溶出曲线表明固体分散体的溶解度和溶出速率显著高于原料药。

自微乳是由表面活性剂、助表面活性剂和油相组成的固体或液体制剂,对药物具有一定增溶作用。由于自微乳制剂的增溶能力较强,它可作为制剂中间体,既能以液体形式制成软胶囊,也能和部分固体材料混合以制成片剂、微丸及滴丸。在2020年版《中国药典》治疗儿童咳嗽外感风热证的中成药中,黄芩的使用频次最高[43],而黄芩素作为该药的主要活性成分,存在水溶性差、生物利用度低等问题。Liu等[44]以聚氧乙烯氢化蓖麻油为表面活性剂、二乙二醇单乙基醚为助表面活性剂、辛酸癸酸甘油三酯为油相制备得黄芩素自微乳,以黄芩素混悬剂为参比制剂时,其在大鼠体内的相对生物利用度为200.7%,表明黄芩素制成自微乳后可显著提高其体内生物利用度。

脂质体指将药物包封于类脂质双分子层内形成的微型囊泡,可以改善难溶性药物的溶解度。紫杉醇在抗肿瘤方面具有显著疗效,但其水溶性差。在制备紫杉醇注射液的过程中,通常会加入聚氧乙烯蓖麻油作为增溶剂以改善其溶解性,但高浓度的聚氧乙烯蓖麻油在体内会产生严重的毒副作用。国家食品药品监督管理局于2003年批准上市的注射用紫杉醇脂质体制剂,是全球第一个也是目前唯一获批的紫杉醇脂质体,该脂质体将紫杉醇包裹在囊泡疏水基团的夹层中以提高其水溶性,无须再添加聚氧乙烯蓖麻油,提高了用药安全性。表1综合比较了固体分散、自微乳、脂质体等新型增溶技术的优缺点。

表1 增溶技术的优缺点

2.2 掩味技术

中药味苦,儿童服药时极易产生抵触心理,因此提高制剂的掩味能力至关重要。除了添加常见矫味剂如甜菊苷、三氯蔗糖、麦芽糖醇等[45],也出现了薄膜包衣、制备微囊/微球、形成离子交换树脂复合物等新型掩味技术(表2)。

表2 掩味技术的优缺点

薄膜包衣技术是指在片芯或丸心上覆盖比较稳定的高分子薄膜衣层以达到掩味作用的新型技术。与传统的糖衣相比,薄膜包衣的生产过程更简单,还具有非常好的防潮性和抗热性,便于储存和运输[46-47]。同时,适用于薄膜包衣的高分子材料种类繁多,比如乙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、醋酸纤维素和丙烯酸树脂等,该类材料具有良好的成膜性和稳定性,其中丙烯酸树脂类材料最常用于中药制剂的包衣掩味。郝晔等[48]采用丙烯酸树脂作为包衣材料,对盐酸小檗碱微丸进行包衣,达到了在口腔中掩味的目的。此外,还有pH依赖性掩味薄膜包衣,如成膜聚合物Kollicoat®Smartseal 100P,它可以使药物在口腔中高pH环境下保持不溶,而在胃中低pH环境下完全释放,可将其应用到小儿配方颗粒中进行掩味[49]。

微囊/微球技术是利用高分子材料将固态或液态药物包裹成微囊,或将药物溶解或分散在载体材料中制成微球。药物在制备成为微囊/微球后,苦味及刺激性气味被充分掩藏,药物的稳定性与生物利用度增大,药效增强,利于患者服用。我国的中药微囊研究始于20世纪70年代,主要以挥发油类为囊心物进行包囊,如莪术挥发油[50]、生姜挥发油[51]等,从而达到矫臭矫味的目的。槲皮素味苦,在一定程度上阻碍了相关制剂的开发,Khor等[52]采用热熔挤出法将槲皮素粉末微囊化,与槲皮素相比,微囊化粉末在pH值为6.8的模拟唾液介质中溶解度显著降低,苦味物质在口腔中的释放减少,表明其具有良好的味觉掩蔽效果。

离子交换树脂是一种水不溶性、带有功能基团的高分子材料,其能与带相反电荷的药物结合形成复合物,在唾液pH值条件下不易解离,从而减弱药物的不良臭味。龙胆总苷在抗肿瘤、抗氧化、保护肝损伤等方面具有重要价值,但苦味强烈,向志芸等[53]以阴离子交换树脂AmberliteIRA-400为载体,制备了龙胆总苷提取物的树脂复合物,同时选用口尝法对其掩味效果进行评价,结果表明该复合物的掩味效果较好。张天翼等[54]利用强酸型阳离子交换树脂Amberlite IRP69与盐酸小檗碱以离子键的形式结合形成复合物并考察其体外释放行为,结果表明该复合物在人工唾液中几乎不释放,对盐酸小檗碱的苦味可以达到很好的掩盖效果,增加患儿服药顺应性。

不同的掩味技术各有其特点,表2综合比较了各种掩味技术的优缺点。因此学者常采用多种矫味剂或掩味技术联合应用的方式,对成分复杂的中药制剂可以达到更好的掩味效果。蒲地蓝消炎口服液常用于治疗小儿流行性腮腺炎、风热感冒、手足口病等,但其不良的药物口感在一定程度上降低了儿童的可接受性。济川药业针对该问题开发出蒲地蓝小儿糖浆,采用蔗糖、甜菊糖苷、三氯蔗糖和橘子香精作为矫味剂,整体提升药物的口感[55]。贺凤成等[56]以β-环糊精包合技术结合矫味剂的方式对小儿消积止咳口服液进行矫味,同时采用电子舌技术对其矫味工艺进行优化,有效改善该制剂的口感,提高患儿用药的顺应性。

2.3 定量给药技术

给药剂量准确是开发儿童专用药时需重点考虑因素之一。目前我国儿科使用的药品大部分都是成人剂型,在给儿童用药时存在“用药靠掰,剂量靠猜”等问题。然而,儿童作为特殊群体,其机体各系统与器官的功能尚未成熟,药物在儿童体内的药代动力学与成人也存在很大差异,简单地按年龄、体质量和体表面积的换算方法将成人剂量折算成儿童给药不符合用药规范。因此,采用定量给药技术对儿童用药安全非常重要。

3D打印技术可实现对剂量的精确控制,该技术根据患者的年龄、体质量、生理和病理特点等制备出适合于该患者使用的最小有效量制剂,实现精准用药,从而使药物的有效性和安全性达到最优。乙拉西坦速溶片是首个被美国食品药品监督管理局批准上市的3D打印药物,可打印出不同规格的药片,用于治疗儿童癫痫[57]。生理药代动力学(PBPK)建模技术在儿科药物研发中同样具有重要价值,该模型在生理学知识基础上,采用数学模型的方法,对计算机模拟数据、体外数据和动物体内实验数据进行整合,定量预测药物在人体内的药代动力学特征,从而用于确定儿童用药剂量[58]。他达拉非是一种用于治疗儿童肺动脉高压的磷酸二酯酶抑制剂,Rehmel等[59]首先建立了该药物在成人中的PBPK模型并进行验证,之后通过改变年龄相关的系统参数将其外推至儿童人群,最终确定了2岁以下儿童服用剂量,为后续临床试验奠定基础。

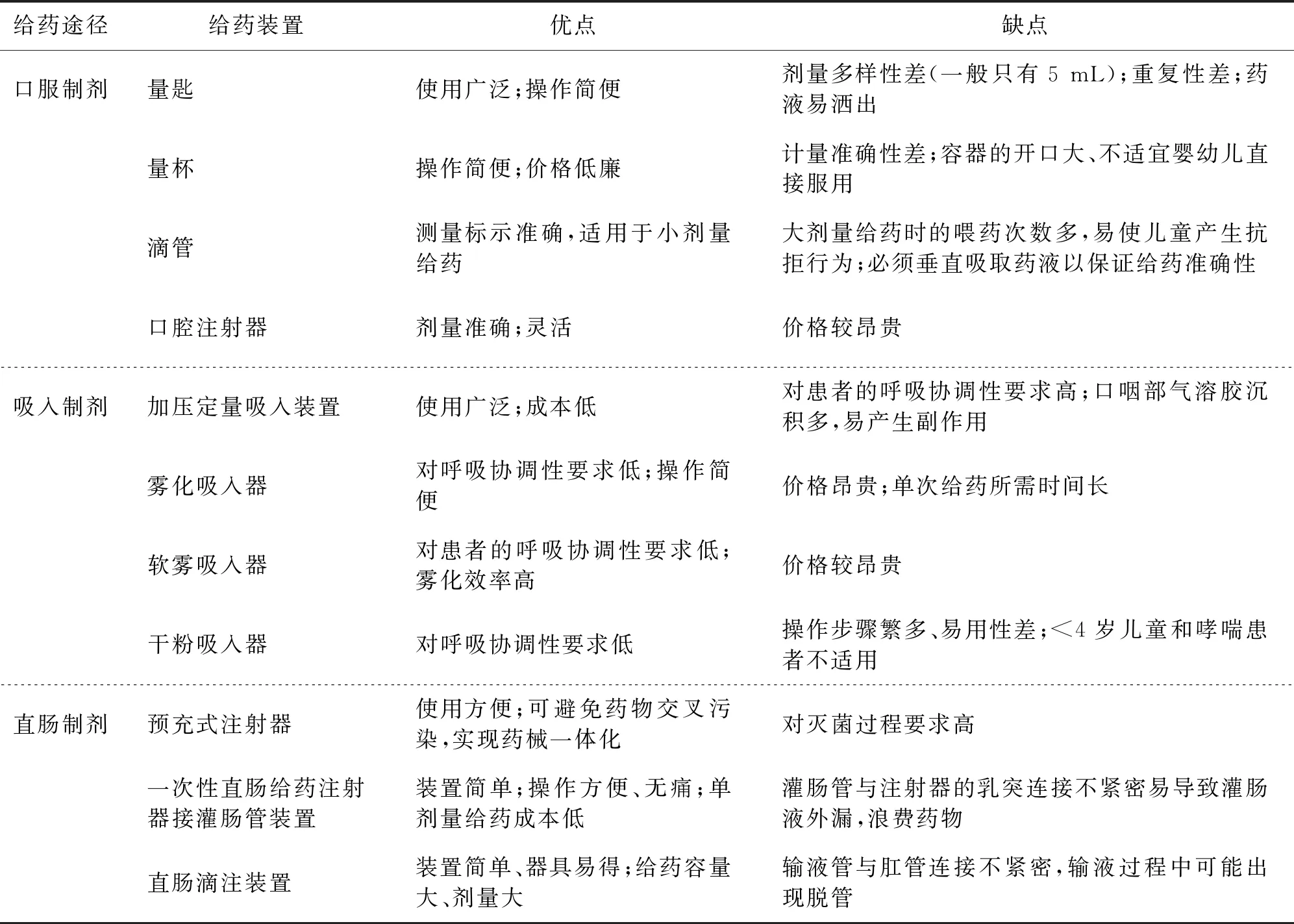

用药剂量的准确性离不开给药装置,常用定量给药装置的优缺点见表3。目前我国儿童给药装置的发展相对滞后,为提高给药剂量准确性、保障儿童用药安全,学习并借鉴国外的先进技术与经验十分必要。如德国Vortex防静电储雾,因其配有儿童面罩和口含器,一方面可提高患儿服药顺应性,另一方面可改善药物的吸入效果,增强药效。马来西亚学者研发的带有方向盘和口哨装置的Funhaler气雾剂,患儿使用时方向盘会旋转并发出哨声,可增加服药的趣味性鼓励其吸入药物。

表3 定量给药装置的优缺点

3 总结与展望

3.1 中药儿童给药剂型

中药作为我国传统医药瑰宝,在临床应用广泛,但适用于儿童的中药剂型较少。尤其是当前我国儿童用药市场规模庞大,适宜的剂型和规格是儿童用药发展最紧迫的需求。目前常见剂型有口服液、糖浆剂、颗粒剂、片剂等,在儿科用药中应用广泛,但仍存在一定局限性。因此,儿童用药新剂型的研发十分必要。首先,儿童正处在发育时期,许多脏器发育尚不成熟,肝肾的代谢和排泄功能以及血脑屏障作用仍不健全,研发人员应重点考虑儿童人群的生理和病理特征,合理选择给药途径和剂型;其次,不同年龄段儿童的生理和心理特点不同,导致其使用剂型的能力、对不同剂型的可接受性存在显著差异,因此在研发新剂型时需对目标年龄段儿童的剂型适用性进行评估,同时结合疾病情况、治疗持续时间、原料药和辅料特性、稳定性、剂量要求、计量和给药装置,以及药物的组成、规格、包装等因素,研发出效高、量宜、色美、味香的制剂,提高儿童用药安全性和顺应性。

3.2 中药儿童共性技术

为设计并开发出患儿顺应性好且剂量准确性高的儿童中药制剂,加强制备工艺技术的研究至关重要。良好的溶解度是改善药物生物利用度的前提,适宜的口感是提高患儿服药顺应性的基础,给药剂量的准确性是减少用药后不良反应的关键,这三方面是制备儿童中药制剂时重要考量因素。但儿童中药制剂多为复方制剂,其活性成分及理化性质各异,技术应用需求复杂,成效评价体系亦不够健全。增溶技术克服了药物溶解度差的问题,但其毒性评价尚不完善,一定程度上限制了其在儿童中药制剂中的应用;目前对中成药掩味效果的评价以人体感官评价为主,评价结果模糊、主观性较强,掩味技术亟需一套完善和规范化的评价体系;定量给药技术的发展相对滞后,如3D打印技术仍处于起步阶段,存在着打印药物载药量低、载药材料种类少等问题。因此,广大科研工作者仍需对上述技术深入探索,突破科研瓶颈,促进儿童中药制剂的发展。

3.3 中药儿童给药装置

儿童用给药装置可以辅助实现药物的精准剂量和定位给药,在儿科用药治疗中发挥重要作用,然而目前我国给药装置的普及与应用并不乐观,适合儿童使用的装置较少,因此加强给药装置的创新研究十分必要。首先,在服用微丸、微片等多微粒剂型时,患者或看护人员通常采用手工逐粒计数或估量的方法来计量服用剂量,不仅操作麻烦、用量不宜控制,且容易导致微生物污染,因此给药装置需灵活调整给药剂量,满足患儿对用药剂量的准确性要求;其次,不同年龄段儿童对给药装置的需求以及使用能力不同,根据低龄儿童的心理需求可增加趣味性设计,从而消除其服药的恐惧心理,有助于儿童接受药物;最后,针对不同剂型、给药途径设计不同的给药装置,如口服制剂配备量匙、量杯,吸入制剂配备面罩、雾化器,直肠制剂配备注射器、给药管等,实现药械一体化以提高儿童服药顺应性。

——南方医科大学广东省中药制剂重点实验室团队介绍