小学数学教学材料设计的四重逻辑

——基于数学是一种创造性活动

■钱中华

“数学是人类的一种创造性活动,即是一种包含有猜测、错误和尝试、证明与反驳、检验与改进的复杂过程,特别是,我们应明确肯定数学活动的易缪性与发展性质。”[1]11数学是动态的、经验与拟经验的,不仅包含具体的数学知识,而且蕴含先贤发现或创造数学知识,祛除遮蔽、排除悖论所经历的艰难探索,以及把握本质属性的历程。

正是在这个意义上,要求学生的数学学习在简略经历数学知识产生、形成、发展的历史过程中,“去理解知识最初发现时人们面临的问题、解决问题的思路,采用的思维方式、思考过程,理解知识发现者可能有的情感,判断评价知识的价值”[2],掌握数学知识本质及关系结构,改善发展数学思维,形成积极情感态度。

数学教学材料是学生学习数学的对象,是由教师对教学内容精心加工、设计而成的,体现了对“学什么”“怎么学”的核心关切。聚焦数学这种创造性活动,小学数学教学材料设计需要把握教学内容的历史逻辑、理论逻辑、价值逻辑和实践逻辑。

一、历史逻辑:数学知识产生、形成、发展的历史演变

遵循历史逻辑要求教师从数学史的视角,考察并精准把握数学知识的起源、演进、深化与推广,设计体现数学知识产生、形成、发展历史演变过程的教学材料。

教师深入分析数学知识产生的历史背景,明确从何处产生、为什么会产生的必要性;把握在历史长河中以什么为知识原型,按照自身内部逻辑,经过逐步演进发展而形成如今的数学知识;深刻理解数学的发展“不是用破坏和取消原有理论的方式进行的,而是用深化和推广原有理论的方式,用以前的发展作准备而提出新的概括理论的方式进行的”[3]33,明确以原有数学知识为基础的横向深化和纵向推广。这样,教师以此为依据,设计出再现数学知识演进与变化的教学材料,为学生数学学习创造亲历知识生长过程和提供再发现的机会。

例如,“分物游戏”。本课是除法运算的首课,内容是离散量“平均除”。“平均除”起源于“分”,即古代人们按只数分野兔、按个数分土豆或果子等离散量物体,发现“分”的结果可能每份同样多,也可能每份不是同样多,怎样才能使得每份同样多成为当时人们思考的问题。离散量“平均除”的演进过程:早起“分”诸如野兔、土豆、果子等离散量物体→发现有多种分法→比较不同分法的结果,发现其中一种分法分得的每份数量同样多,这种分数概括为平均分→为了快速、准确、简洁地平均分离散量物体,发明“平均除”。离散量“平均除”横向深化:一位数除以一位数→两位数及以上除以一位数→除数是两位数或以上;纵向推广:离散量“平均除”→离散量“包含除”→连续量“平均除”→连续量“包含除”。

教学材料设计如下:

(1)把6个苹果分给淘气和笑笑,可以怎样分?

(2)按照分的结果,可以分成几类?

(3)像这样每份都是3个苹果就是平均分,用除法计算,介绍除号的来历与写法。

(4)有12根萝卜。每只小兔分到的萝卜一样多,每只小兔分到多少根萝卜?

这组材料紧扣“平均除”起源于“平均分”,以开放性问题“把6个苹果分给淘气和笑笑,可以怎样分”切入,调动学生已有经验,将6个苹果分成“0、6”“1、5”“2、4”“3、3”四种情况。通过解决问题(2),理解以分的结果是否相等为标准,可以把四种情况分成2类,前三种结果不相等为一类,第四种结果相等为一类。自然而然地进入材料(3),引出平均分,用除法运算。问题(4)是横向深化,进一步理解“平均除”。纵观整个过程,教学材料设计遵循了“平均除”形成的历史逻辑,学生数学学习经历了“分→平均分→平均除”过程,以深刻理解平均分为基础创造“平均除”,并衔接了后续学习的“包含除”。

二、理论逻辑:教学内容是数学理论体系不可分割的有机组成部分

扎根理论逻辑要求教师把握教学内容是数学理论体系不可分割的有机组成部分,深入分析教学内容包含的概念、命题及其之间的逻辑关系,挖掘概念、命题形成过程中蕴含的数学思想方法;设计置于数学知识本质、关系结构及其数学基本思想的教学材料。

具体而言,教师将教学内容置于数学理论体系,把握数学知识的最终表现不是各个孤立的知识点(概念、命题),分析数学知识(概念、命题)的关系结构,包括数学知识先后顺序的逻辑结构以及由数学知识构成的网状的知识结构;把握数学知识本质不是概念、命题,也不是数学符号和数学知识的多样化表征,分析数学知识的本源意义及内在的、不变的本质属性。分析教学内容所渗透的数学基本思想——数学抽象、逻辑推理、数学建模,把握数学思想“蕴涵在概念的形成、规律的揭示、结论的推导以及知识发展、应用过程中,是数学知识和方法在更高层次上的抽象与概括”[4]。这样,根植教学内容的理论逻辑进行教学材料设计,不仅可以教学正确的数学,更为重要的是学生通过学习,可以理解把握数学知识本质,建立关系结构,感悟数学基本思想。

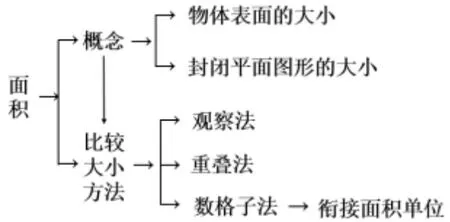

例如,“什么是面积”。在数学理论体系视域下,其逻辑结构为:前概念(生活中的物体表面大小)→面积概念→面积单位→规则封闭平面图形的面积(物体表面积)→不规则封闭平面图形或物体表面的面积(知识结构见图1)。具体到本课内容其逻辑结构为:前概念(生活中的物体表面大小)→物体表面的面积→封闭平面图形的面积→比较平面图形面积的大小→衔接面积单位(知识结构见图2)。面积的本源意义是“比较”,本质属性是“度量”;可见,教材中定义“面积是物体表面或封闭平面图形的大小”,这是外在的逻辑形式,没有触及面积的本源意义及本质。面积概念形成过程中蕴含了数学抽象(比较、分类、概括、数形结合、变中不变、符号化等)、数学推理(归纳、演绎、化归、特殊与一般等)和数学建模(简化、量化、优化)等基本思想。由此,设计出如下三组教学材料:

图1 面积知识结构

图2 “什么是面积”知识结构

第一组问题:

(1)数学教科书封面和A4纸谁大?这个大小你们知道比的是什么?

(2)既然比的面积,那么,面积与什么相关?

(3)教科书封面和A4纸表面是规则的有面积,树叶的表面是不规则的,有面积吗?理由是什么?

第二组问题:

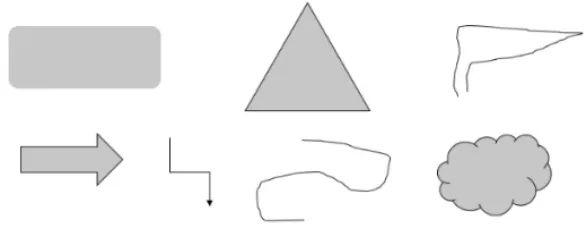

(1)物体表面有面积,平面图形有面积吗?

(2)下面这些平面图形有面积吗?为什么?

图3

第三组问题:

(1)A和B谁的面积大?用什么方法比较的?

图4

(2)C和D谁的面积小?用什么方法比较的?

图5

(3)E和F谁的面积大?可以怎样比较?

图6

(4)用“数格子法”可以比较E、F面积的大小。其实质就是用“格子”去测量E、F,这里对“格子”有何要求?

(5)淘气和笑笑两家在装修新房时,都用了70块地砖铺满客厅,他们两家客厅的面积一样大吗?

这三组教学材料,扎根“度量”,凸显了“比较”的本真意涵;将面积的逻辑结构、知识结构转化为学生学习易于接受、可以触摸的结构化的材料,并将数学抽象、逻辑推理、数学建模蕴含其中,帮助学生深刻理解面积的本质意义,建构面积概念的逻辑结构、知识结构,领会数学基本思想,衔接面积单位学习。

三、价值逻辑:通过数学学习发展数学思维

站位价值逻辑要求教师“忠诚学科教育的本质追求,切实体现学科的教育价值取向和育人本质,完整达成学科教学目标而体现出来的高阶发展性品质”[5],把握数学教学的根本价值是培育学生的数学思维。教师深入教学内容,剖析数学思维形式方法,精准把握数学思维形式方法类别,进而进行教学材料设计。如此,学生在数学学习活动中,开启思维操作,在探索和理解数学知识最深刻的和最完美的内涵过程中经历数学思考,理解不同数学思维形式方法的发生机制、应用范围及遵守的规则,改善发展数学思维,提升数学思维品质。

例如,“数对确定位置”。从数对产生的必要性、数对表示位置的唯一性、数学符号表征的简明性三个方面展开理解数对,蕴含了分析、比较、分类、抽象、概括、判断、推理等数学思维形式方法。基于此,教师以问题取向、过程取向、社会取向,设计出如下教学材料[6]:一是ppt展示老师读初中时的旧照片,请同学们找出老师站在哪个位置并表示出来;二是用自己的记录方式介绍老师,看能不能在照片中准确、快速地找到老师,如果不能该如何改进;三是老师所站位置除用数对(3,5)表示外,看还能不能用其他数对表示。

统观教学材料,以问题开启学生思维操作,意义建构数对。首先以开放性问题调动学生已有经验,经历观察、分析、分类、判断、概括的思维活动,从不同视角运用不同分法记录老师所站位置,培养思维的灵活性;第二个问题引发学生思辨多种记录方法的内在关联并捕捉矛盾,经历尝试、猜想、验证、推理、反思与评估的思维过程,理解记录老师位置必须有确定的行数和列数,以及规定行前列后的合理性,培养思维的深刻性;第三个问题引起学生猜想、尝试、验证、判断、推理、论证,理解数对表示位置的唯一性及数学符号表征的简明性,发展洞察力、辨别力、判断力,培养思维的批判性。整个过程不仅体现了学生数学学习运用数学思维形式方法解决问题,而且体现了在解决问题中获得数学思维的改善发展,也培养了包括灵活性、深刻性、批判性在内的数学思维品质。

四、实践逻辑促进经验重组与意义建构

筑牢实践逻辑要求教师深度分析学生已有(生活、认知)经验,明确最近发展区,设计历史逻辑、理论逻辑、价值逻辑融为一体的教学材料。

教师立足教学内容,从教材逻辑、自我经验、教师团队经验、前测调查等路径分析学生已经知道了什么,把握好学生已有(生活、认知)经验与所学内容之间的距离,找准学生数学学习的生长点和着力点,重构“符合史实,而不是胡编乱造,不能有科学性错误;建立在学生已有的生活经验和认知基础之上,凸显其必要性”[7]424-426的“现实性”与“问题性”整体融合的教学材料,驱动引领学生数学思考辨析,改造重组经验,意义建构知识。

例如,“生活中的比”。教师设计了“①看见“比”,您想到了什么?②在日常生活中,您听说过哪些比?③写一个比,并举例说明”三个问题,前测调查学生对“比”的生活、认知储备,了解到学生:①会写比和用除法运算求比值;②对同类量的比有所了解;③对同类量的比是比倍有所了解;④在生活中了解到比是球类比赛的比分或沙、水泥、水的配比。存在的问题:①对不同类量的比缺乏了解;②认为比就是除法运算,对比的本质缺乏了解;③不清楚比不仅可以表示两个量的关系,也可以表示三个及以上数量的关系;④绝大部分学生不能借助生活实例解释比的意义。在此基础上,把握比最初是几何中两个同类量的度量,也就是确定一个单位标准去测量另一个同类的量,就得到一个比,两个同类量是倍数关系;度量实际是比较。后经众多数学家对其扩展,比从几何领域逐步进入算术,进而进化到不同类量的比和两个数的比,用除法运算求比值。这一演变过程表明:比产生的根本原因是比较;演进路径是从几何到算术,从同类量到不同类量。把握比的数学本质是两个数量之间倍数关系的表达或度量,不是除法运算;明确内隐的数学基本思想、数学思维。

再进一步分析学生对比认识的已有(生活、认知)经验与比的历史演变的符合程度,设计教学材料顺序;分析学生对比认识的已有(生活、认知)经验与比概念原型之间的差异,选择设计现实性教学材料;分析学生对比认识的已有(生活、认知)经验与比的数学本质之间的“距离”,设计激发认知冲突的问题性教学材料;三者统整,重构出“生活中的比”的教学材料。

第一组:

(1)观察屏幕上的图形(图7),你有哪些发现?这些发现可以分成几类?有什么相同点和不同点?

图7

(2)AB是CD的2倍,即8是4的2倍,称为8比4,记作8:4,8是前项,4是后项,“:”叫比号;通过8÷4得到8:4的结果是2,叫比值。8:4表达了AB与CD的份数关系,以CD为标准去度量AB,可以量2次,也就是2倍,标准作后项,被度量对象作前项。按照“AB是CD的2倍”说法,说一说对CD是AB的的理解。

第二组:根据题目提供的条件能写出比吗?

①我们班男生有25人,女生有24人。

②新冠疫情期间,学校常用84消毒液对校园消毒,按要求:1000ml水加84消毒液10ml。

③行15km,需要3时。

④在一杯糖水中,有蔗糖10g,水100g。

⑤某商场规定:每买5支牙膏送2把牙刷。

⑥买3kg苹果,需要人民币42元。

第三组:下面哪些说法是正确的?哪些是错误的?简要说明理由。

②游艇上有12人,平均身高157cm,身高与人数的比为157:12。

③蜗牛2h全速爬行的路程是17m,路程与时间之比是17:2。

④混凝土由水、沙、碎石组成,在某一时刻的比是4:2:3。

⑤红、蓝两队进行篮球比赛,比分16:8。

⑥笑笑身高1.4m,妈妈身高165cm,笑笑与妈妈身高的比1.4:165。

上述教学材料以学生已有(生活、认知)经验为切入点和突破口,体现了比产生的历史逻辑,突出了比的理论逻辑,反映了对改善发展学生数学思维的价值。学生在数学学习活动中,通过对第一组教学材料的探索、猜想、论证与辨析,理解比产生的根本原因是两个同类量的比较,体会比产生的必要性;比是两个同类量的倍数关系,是用单位标准去度量另一个同类量的表达;把握比各部分名称及求比值,单位标准作后项,另一个同类量作前项,理解比、除法、分数之间的关系。通过对第二组教学材料的分析、判断、比较、分类,在矛盾与反转、思考与辨析中沟通与两个同类量比的联系,将两个同类量比的意义迁移到不同类量,理解单位标准度量另一个不同类量,产生新“量”,重构出不同类量的比是倍数关系的表达或度量,打通比、除法、分数之间的内在联系。通过对第三组材料具体实例的分析、比较,辨析除法、比,深度理解比的数学本质是两个数量之间倍数关系的表达或度量,不是除法运算;帮助学生建立起如图8的关系结构。

概而言之,基于数学是一种创造性活动的小学数学教学材料设计,需要精准把握教学内容的历史逻辑、理论逻辑、价值逻辑和实践路径。这样,学生学习数学时才能思维、情感、理智、价值态度等全身心投入,在简略经历数学知识的历史演变过程中,理解数学知识的本质,建立数学关系结构,感悟数学基本思想,改善发展数学思维,提升数学思维品质。