基于地理实践力培养的教学设计

——以“从水循环看城市内涝”为例

余双燕 陈季根

(江西省抚州市第一中学 江西抚州 344000)

一、地理实践力

地理实践力是地理核心素养的重要组成部分,其主要是指在运用地图工具、地理模拟实验和演示、地理观察和测量、地理野外考察和社会调查、生活中定位和出行等活动中,实践能力与品质的综合表现[1]。

二、培养地理实践力的主要方式

《普通高中地理课程标准(2017年版)》中,强调“学生能够运用所学知识和地理工具,在室内、野外和社会的真实环境下,通过考察、实验、调查等方式获取地理信息,探索和深度解决问题,具备活动策划、实施等行动能力”。[2]

地理实践力的培养需要以地理课程内容为依托。在课堂外,教师组织学生开展地理野外实习活动和地理考察活动;在课堂内,将身边发生的生活现象引入地理课堂,既能实现学习“生活中的地理”,激发学生的学习兴趣,提高教学效果,又能培养学生的创新思维能力和实践能力。培养地理实践力的主要方式有地理模拟实验、地理宣传展览、地理制作、地理观测、地理调查、研学旅行、地理绘图、地理规划等[3]。

地理实验教学是一种直观、形象的教学方法,它通过实验的方式,展示人们认识和发现某一知识、原理的过程,揭示地理事物的分布、发展、变化规律。学生可以从中获取理论知识,并提升实际操作能力。高中地理实验包括课内演示实验、课外实践实验、计算机模拟试验、推理实验等。其中,教师通过课内演示实验,能够形象生动地展示所学内容,有效地激发学生的学习热情,提高其学习效率。

三、基于地理实践力培养的教学设计——“从水循环看城市内涝”

1.设计特色

《普通高中地理课程标准(2019年版)》对水循环的要求是“对于给定的简单地理现象,能够正确分析水与其他多种自然地理要素之间的关系,解释水循环的时空变化过程,分析人类活动对水循环的影响,培养学生人地协调观,培养学生综合思维能力”。本条要求突出了地理实践力的培养。

本课围绕学习内容,以发生在身边的城市内涝现实问题设计情境,以更好地激发学生兴趣,提高学生的专注度;采用问题探究、合作学习和科学实验等形式,将书本知识与社会生活的有效结合;引导学生形成科学的人地协调观,提高学生运用理论知识分析生活中地理现象的综合思维能力和地理实践力,从而培养学生的地理核心素养。

2.学科素养

(1)借助媒体资料,结合生活实际,了解和感受身边的城市内涝现象,并深知其对生产生活的危害,培养区域认知能力。

(2)运用水循环原理,并结合模拟实验分析城市内涝的成因,综合分析人类活动对水循环的影响,培养地理思维能力。

(3)通过校园研学,更好地认识到人类活动对水循环相关环节的影响,进而共同探讨解决城市内涝的措施,树立正确的人地协调观和科学发展观。

(4)通过校园研学调查活动,了解校园小范围的内涝,通过收集资料等途径为校园建设献计献策,更好地培养地理实践力。

3.教学过程

以“从水循环看城市内涝”为例,通过情境导入—实验演示—知识讲解—应用拓展四个教学环节开展并深入学习,培养学生的地理实践力,提高其核心素养。

(1)情境导入。抚州日报记者的微信朋友圈被一场暴雨引发城市内涝的消息被刷屏了;展示抚州(笔者学校所在地)近期市政府官网公布内涝所造成的损失和新闻图片等资料,从渔民、工人、司机、政府等不同群体角度分析内涝的原因、危害以及解决内涝的迫切性。

师:2021年5月22日,抚州迎来罕见暴雨,市区被洪水包围,市民只能于家中“观景城市看海”。请同学们认真观察市区内涝情况,结合已有知识分析内涝的原因及其危害。

生:连续几日的暴雨天气,导致部分路面积水过多,淹没道路,淹没建筑,破坏城市基础设施,甚至引起疾病传播。

设计意图:利用学生身边发生的“城市看海”导入新课,可以快速地集中学生的注意力,提高学生学习和探究的欲望,使学生真正体会学习“生活中的地理”。以城市内涝为切入点提出设问,提高学生防灾减灾意识,培养学生正确的人地观,提升学生的地理观察能力和地理实践力。

(2)实验演示

师:同学们经过认真观察与思考,基本能回答相关问题。那如果要验证刚才的分析结果,可以采取什么方式呢?可以通过地理实验证实。我准备了一些简易的实验器材,请同学们按照座位就近原则分成4小组进行实验,一起来探究内涝的形成机制。

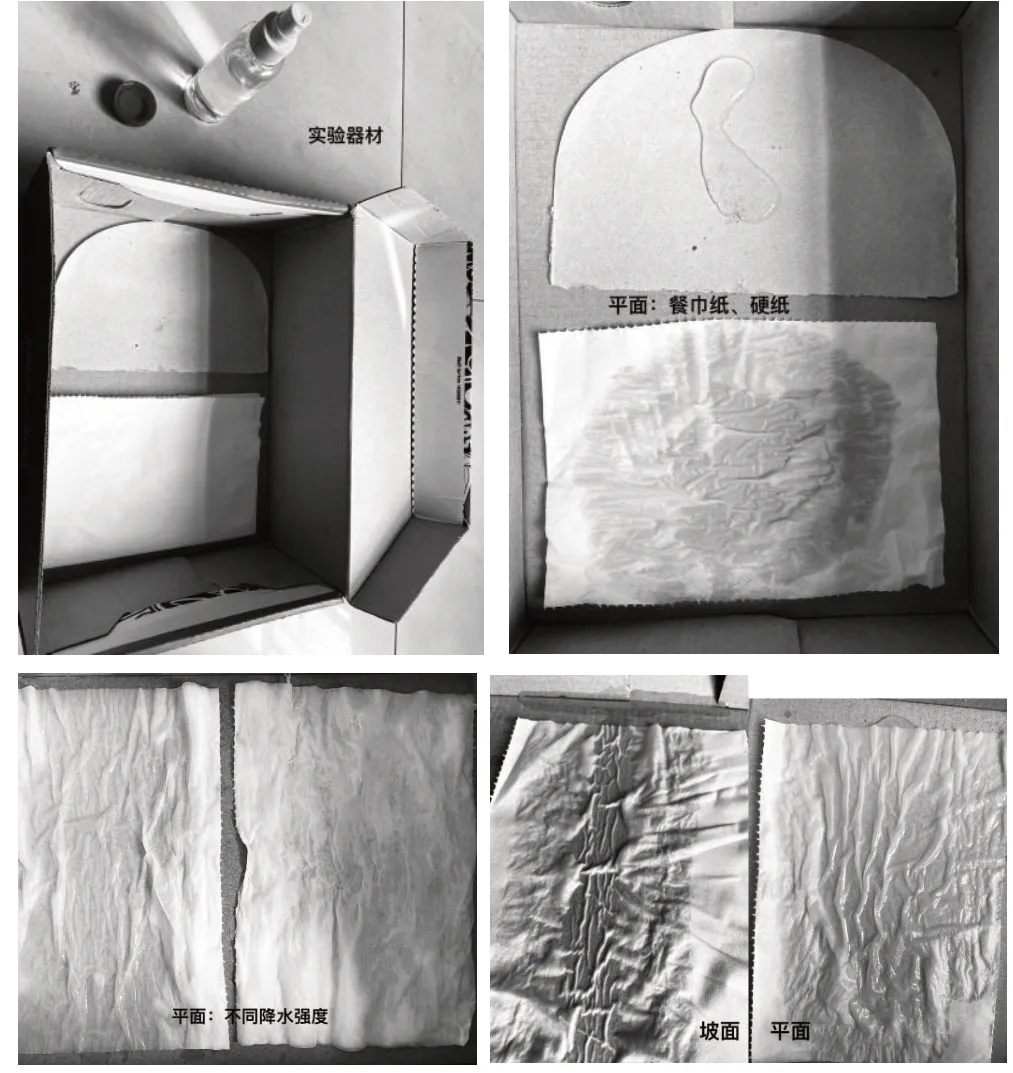

实验器材:鞋盒、硬纸、餐巾纸、矿泉水、喷壶、实验记录本。

实验分组:6人一组,分为4组,每组成员做好分工:2名实验人员、2名观察人员、2名记录人员。

实验步骤:

第一组:鞋盒平放,类似于一个平面,分别放置餐巾纸和硬纸,倒入等量的水,观察纸上水量的多少。演示不同的下垫面对内涝的影响。

第二组:两个鞋盒,分别平放和斜放,类似平面和坡面,倒等量的水,观察纸上水量的多少。演示不同的地形对内涝的影响。

第三组:鞋盒平放,放置白纸,分别用喷壶和瓶盖向其倒水,相同时间内,观察水量的大小。演示不同的降水强度对内涝的影响。

学生活动:学生利用老师分发的实验器材,分小组开展实验,模拟水循环的下渗和地表径流,分析内涝形成过程,最后总结相应结论。

设计意图:学生自己动手操作实验,可以激发学生求知的欲望与热情,改变学生“被动听”的学习方式。学生在实验中观察和发现地理现象及规律,有利于提升学生的行动意识和实际操作能力。同时,通过小组合作实验,学生学会分工合作、共同探究,可以增强团队意识和集体荣誉感。

(3)知识讲解

师:对学生所展示的实验过程、实验结果进行归纳和评价,并以逐层递进的假设形式对内涝机制进行理论讲解。请各组代表解说实验过程及结果。

第一组 平面:餐巾纸,硬纸

餐巾纸:水下渗明显,未出现地表径流。硬纸:地表径流明显,未出现下渗。解析:下垫面软化(植被覆盖率高),不易出现内涝;下垫面硬化(水泥/柏油路),易出现内涝。

第二组 餐巾纸:平面、坡面

平面地表积水量大,坡面地表积水量小。解析:地势平坦,排水不畅,易积水成涝;地势起伏大,排水通畅,不易积水成涝。

第三组 餐巾纸、平面:相同时间,不同降水强度

相同时间内,降水强度越大,地表积水越多。解析:相同时间,降水强度大,多暴雨,降水量多,易出现内涝;降水强度小,绵绵细雨,降水量少,不易积水成涝。

教师小结:从上面的讨论中,我们可以归纳出城市内涝的形成原因:

设计意图:教师以思维导图的形式对城市内涝机制进行讲解,可以补充分析因实验器材有限而无法呈现的某些影响因子,纠正部分同学的不规范操作,推动学生将浮于“表面”的浅层感性认识逐步上升到深层理性认识。教师以各种设问的形式展开讲解,可以提升学生的地理分析能力和思辨能力。

4.拓展应用

师:我们刚才讲解了城市内涝的形成机制。接下来,我们以校园为例:①进行校园水循环现状调查,了解不同下垫面与下渗和地表径流的关系;②分析校园是否会出现内涝现象;③为创建环境优美校园设计方案(课前准备)。

生:校园植被覆盖率高,出现内涝的地段很少。瑞璜楼、西校区门坡下、东门口、操场等地会有积水。究其原因有:地势平坦易积水;路面硬化(柏油路、塑胶跑道)不易下渗,导致地表积水;低处坡脚,坡面的来水量大易造成积水;校园历史悠久,地下排水设施不完善导致排水不畅而积水。

方案:建设海绵校园。铺设透水砖;教学楼楼顶绿化;操场使用吸水透水材料,操场底部修建蓄水池;建生态树池、雨水花园、完善校园排水系统[4]。

教师小结:我们的校园,被评为抚州AAAA级景区,生态环境良好,植被覆盖率高,积水成涝的地方很少。但是校园改造工程:“白改黑”全面实现沥青路,并拓宽了道路,加剧路面硬化,导致积水范围扩大;教学楼前大树移植,换上小灌丛,涵养水源效果还不够明显,导致部分地段积水;排水系统的不断完善、升级,加大排水量,减少积水量。为了进一步减少积水内涝,我们学校正在努力,相信以后会越来越好!

结语

地理实验实践性强、探究性强,既能验证课本理论知识,又能探索发现新知识。本文通过联系生活、实验操作、研学体验的地理教学方式,能有效提高动手能力和实践能力,提升地理实践力素养。在日后的地理教学中,应充分发挥地理实验的作用,既降低学习难度,丰富教学内容,又能活跃课堂气氛,提高课堂教学效果。

例如,“模拟城市内涝”实验活动的设计与实验教学,有利于增强学生观察能力、分析问题、解决问题的能力,激发学生对生态环境建设热点问题的学习、理解与探究。但实验值得改进,可以进一步引导学生改进与创新下渗实验。例如,下垫面采用实物:草地和水泥地。从有限的实验装置中进一步创新与开发,提升学生地理实践力与创新能力。

学生在校园进行调查的过程,就是锻炼和提升调查能力,培养地理实践力的过程[5]。首先,校园研学,学生第一次做这样的调查,倍感新鲜、好奇,态度不够认真、严谨,没有将其当作是学习的重要内容。其次,学生在调查过程中,缺少老师的指导和陪伴,任务完成的质量不高。校园的空间尺度很小,在研究问题时受到的人类活动干扰较大,分析结果不够全面。教师以后要扩大区域范围,引导学生更好地去应用和验证所学的原理知识,从而逐步地建立地理学科的分析方法。