社会工作专业学生专业认同感调研

——以四川省成都市某高校为例

詹智昊

(西南石油大学法学院,成都 610500)

1 研究背景和意义

我国正处在社会高速发展的转型期,经济快速发展的同时,各种社会问题也随之出现。从发达国家社会发展历史中可以发现,社会工作能够作为政府治理的补充,渗透到社会基层的各个角落。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》和《中长期青年发展规划(2016-2025年)》中提出,政府和社会在未来将会全方面发挥社会工作的作用并需要吸收大量社会工作人才。陈清丹(2005)调查发现学生对于本专业的认同度普遍偏低,但对于社工的一些价值观念认同度普遍较高。李国珍(2008)研究显示大部分学生都认可社会工作专业的前景,但只有少部分学生会选择其作为自己的职业,学生整体上对于本专业的认同感较低。史传真(2017)调查发现样本的专业认同感处于中等水平。从现有文献和社会环境中可以得知,整体而言社会工作专业学生的认同感相对较低,从某种程度上也代表了学生群体对我国目前社会工作专业的发展不太满意。在此背景下,需要了解学生目前对于社会工作专业的具体看法,收集学生反馈有利于对目前专业的教学和发展进行适当调整,进而吸引更多学生从事社会工作相关岗位,这对于拓展社会工作专业队伍来说具有较大意义。

2 概念界定

在廖正涛(2013)研究成果的基础上,针对社会工作专业学生,对专业认同感做出更确切的定义,即承认自己是社会工作专业的学生以及将来的社会工作者,认可专业的价值,从心底接受这个专业并对这个专业的各个方面作出积极的感知和正面的评价,并愿意做出与社会工作专业相关的持续性行为。

专业认同感包含四个方面:认知、情感、行为和适切性。认知是专业认同感的基础,如果学生对社会工作行业现状和前景一无所知,不愿意了解相关信息,显然是无法认同这个专业的;情感是对专业的评价,行为则表现为是否愿意去做与专业相关的事情,比如毕业后是否愿意从事社会工作;适切性是理性的情感,抛开主观评价,较为客观地判断自己的能力和性格是否与专业要求相匹配。

3 社会工作学生专业认同感调查设计与样本概况

3.1 抽样方案设计

考虑到大学生群体班级划分的便利性,本次调查使用整群抽样作为抽样方法,在四川省成都市某高校社会工作专业本科四个年级中,每个年级都随机抽取一个班级派发问卷。由于大学生群体集体行动的场合较少,较难使用实体问卷进行调查,因此调查主要以问卷星作为调查手段,将问卷发放至从社会工作专业本科抽取的四个班级群中进行网络调查。

3.2 样本概况

本研究的调查对象为四川省成都市某高校社会工作专业本科生,样本包含本科四个年级的学生,预计回收120份问卷,实际回收100份,样本总数为100人。样本中男性占比32%,女性占比68%;汉族占比94%,其他民族占比6%;大一占比20%,大二占比21%,大三占比23%,大四占比36%。

4 社会工作本科生专业认同感状况与特征

4.1 专业认知状况

在认知维度的四个选项中,超过50%的学生持认同态度。在四个维度中认知维度是最基础的,缺乏对专业基本现状的了解,专业认同感也无从谈起。高年级学生随着专业知识的不断积累而对专业越来越了解,低年级学生在认知层面得分也较高,证明样本中绝大多数学生都有意愿深入了解社会工作专业的发展情况。

4.2 专业情感状况

样本中超过60%的学生对社会工作专业有比较正面的评价;超过55%的学生对本校社会工作专业总体情况感到满意,表示该校社会工作专业在本专业学生群体中有较好的印象和口碑;超过20%的学生不愿意向他人解释什么是社工专业,意味着虽然学生在情感上较为认同专业但却未必愿意向他人宣传专业。从“是否为身为社会工作专业学生而自豪”选项中发现超过一半的学生选择一般认同,表明学生实际上对于本专业并没有特别强的自豪感,这或许也是不愿意向他人解释自身专业的原因之一。

4.3 专业行为状况

样本中60%的学生愿意参加以课外或者课内形式开展的社会工作专业实践活动,表示绝大多数学生都不抗拒专业性的行为。但在毕业后是否愿意从事社会工作行业选项上却有着不一样的态度,近40%的学生不认为自己将来会进入社会工作领域,34%的学生对此项表示一般认同。可以看出很多学生实际上不太愿意将社会工作专业作为自己的职业。此外,超过40%的学生表示如果有重新选择的机会,自己并不会选择社会工作专业,只有不到20%的学生对自己仍会选择社会工作专业持较为坚定的态度。

4.4 专业适切性状况

样本中42%的学生认为自己的性格与社会工作专业相匹配,41%的学生认为自己的特长和能力能够在社会工作专业中发挥出来,上述两个问题都有超过40%的学生持中立态度,表示学生在社会工作专业是否适合自己这个问题上是存在分歧的。具体来看,在适切性维度中“自己性格是否与社会工作专业相匹配”的问题中,大一学生持认同态度的比例最高,大三学生最低,整体呈现近似于“V”字型先下降再上升的变化,表示随着理论知识的学习,学生可能越来越疑惑自己的性格能否兼容专业,但经过了大三到大四阶段的长时间实习,在实际工作中发现自己有能力在这一领域发展。

4.5 专业认同感总体状况

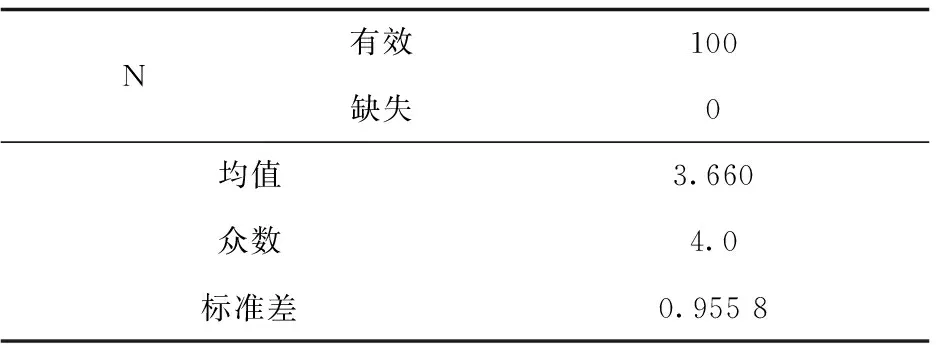

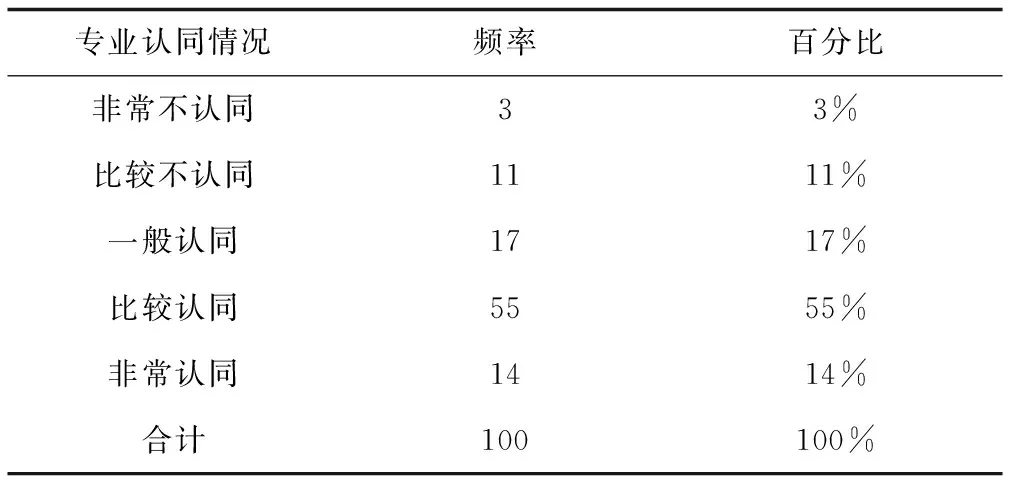

由表1、表2可知,样本中55%的学生比较认同社会工作专业,14%的学生非常认同社会工作专业,不认同社会工作专业的学生不到15%。专业认同感均值约为3.7,1分最低,5分最高,可见此次调查的社会工作学生的专业认同感整体较高,比较认同社会工作专业。

表1 专业认同感数值Tab.1 Numerical value of professional identity

表2 专业认同感总体情况Tab.2 General professional identity situation

总结专业认同感各维度状况可知,社会工作专业认同感的四个维度之间存在差异。认知维度得分最高,适切性维度得分最低,但四个维度均值都大于3,表明学生群体对专业认同感的四个维度都比较认同。学生最认同认知层面,即学生对于社会工作行业现状和未来发展都比较了解;在情感上对社会工作专业有比较正面的评价;在行为上比较愿意去做与社会工作专业相关的事情;但可能在自身能力、性格等因素是否适合社会工作专业的问题上存在一些疑惑。

5 社会工作学生专业认同感问题及原因分析

5.1 社会工作学生专业认同感问题

5.1.1 超过30%的学生不太认同社会工作专业

从专业认同感总体状况描述中可以发现,有14%的学生不认同社会工作专业,17%的学生选择一般认同,也就是持中立态度,其所占比例加起来超过30%。可见,不认同社会工作专业的学生比例过高问题已不容忽视。

5.1.2 专业认同感呈现较大的个体差异

一般而言,同一专业同一班级的学生群体之间同质性较高,从数据上来看,也可以认为大部分学生都比较认同社会工作专业,但经过访谈却发现学生个体之间的专业认同感差别很大,这说明社会工作专业目前发展仍处于起步上升阶段。在这个阶段中,社会工作领域中的人比较两极分化,大家对于行业未来的走势看法不一,认同感也呈现较大差异。

5.1.3 大四学生的专业认同感低于平均水平

调查发现,近20%的大四学生不认同社会工作专业,11%的学生持中立态度,不认同的比例在四个年级中最大,因此大四学生专业认同感均值在四个年级中是最低的。这些数据表明在学生整体认同感水平较高的情况下,大四学生的专业认同感并不高,这种现象产生的主要原因是大四学生身份的特殊性,即将步入社会的他们在看待专业方面具有更多现实因素考虑。

5.2 社会工作学生专业认同感问题的原因分析

5.2.1 个人层面

第一,个人就业需求与专业现状区别较大。在“您认为以下哪些因素最有可能影响您的专业认同感”的问题中,选择人数最多的前三项为个人兴趣爱好、薪资待遇和专业的社会地位。这在一定程度上也代表了学生的就业需求,由于社会经济发展和整体环境的变化,当前学生越来越看重工作是否符合自己的兴趣,薪酬是否能够支撑自己的发展,工作是否能得到他人的尊敬和认可。但是,目前社会工作行业不论是整体薪酬水平,还是社会地位情况都难以留住本科毕业的大学生。

第二,高考的专业选择具有较大的不确定性。调查样本中有72%的学生是因为调剂才进入社会工作专业,第一志愿录取的人数比例仅有21%。这说明大多数学生并不是出于自己的喜好和规划选择了社会工作专业,而是被迫选择。从访谈中发现,第一志愿录取的学生中也有一部分不是出于对未来的规划而主动选择的社会工作专业,导致学生在开学之初缺乏对于专业的初步了解,入学后经过一段时间的学习和认知,发现社会工作不合自己心意却已经错过转专业的时间,长此以往可能会加剧内心对于专业的不认同感。

5.2.2 学校实习任务设置不明确

学生在专业实习过程中的体验和收获会极大影响学生对于该专业的认同感,如果学校专业实习的设置不够明确,没有具体的实习目标,会让学生比较困扰和迷茫。当前,社会工作机构数量逐年增加,但每个机构的专业程度和能力都参差不齐,学生在不了解这些社工机构的实务方向和口碑的情况下,很难找到能够满足自身实习需求的机构。学生在实习过程中往往会通过实习机构的情况去推测整个行业的发展状况,如果实习机构的专业能力不足,会让学生对整个社会工作行业产生误解,导致专业认同感降低。

5.2.3 机构层面实习安排不到位

实习需要学校、机构和学生三方共同协作才能顺利完成,除了学校的实习设置外,机构的实习安排也会对学生的实习体验产生较大影响。具体而言,每个学生的能力、性格、实习目的都不相同,很多机构在实际工作中,与学校完成实习生对接之后,为了能够获取更多劳动力,往往会将实习生安排在与其能力不相匹配的项目中,未能实现学生的个性化发展,学生缺乏表达自身意愿的机会,无法充分施展自己的才能。

5.2.4 社会层面

第一,社会对于社会工作专业的知晓度较低。由于社会工作专业在我国起步较晚,且是自上而下的发展模式,缺乏群众基础,服务人群较为边缘化,因此导致社会上的大多数人没有接触过社会工作。学生群体在日常生活中得不到社会的认可和反馈,在与他人交流或求职过程中往往会因为专业知名度不足而产生无奈感,进而可能会降低对于社会工作专业的认同感。

第二,成都市社会工作者薪酬水平整体较低。根据调查了解,目前成都市较大的社工机构的一线社工月薪一般是4 000元左右,发展较差的机构月薪更低。而成都市作为社工发展较好的城市,薪资水平却无法让大多数学生满意,相比于其他专业,社会工作专业的薪酬待遇相对缺乏竞争力。对于当今的高校学生而言,薪酬待遇往往是评价和认同专业的重要因素,因此社会工作行业整体薪酬水平相对较低的现状,对学生的专业认同感具有较大的影响。

6 提升社会工作学生专业认同感的对策

6.1 微观层面

6.1.1 正确评估个人能力和需求

根据此次调查显示,绝大多数学生都缺乏对于自己未来职业的规划。学生在本科阶段有大量的职业规划课程和讲座,目的就是让学生在毕业时能够看清未来的方向,但这一课程应提前至高中阶段进行。在志愿填报之前,学生就应该对自己的个人能力进行合理的评估,以此为标准去选择自己未来可能适合的职业,最后正确选择自己的专业。学生应尽早规划自己的未来,根据规划选择道路,对自己、对专业、对社会负责。

6.1.2 转变家庭的传统职业观念

在访谈中了解到,有些学生自身不介意从事社会工作,但是其父母认为社会工作的工资太低,社会地位不高,比较反对学生进入这个领域,在观念上产生了一定的分歧。部分家庭认为成为公务员或进入事业单位工作工资有保障且社会地位高。应转变家庭的传统职业观念,积极鼓励学生,只要肯钻研和努力,在各个领域都能够发挥自身价值,实现理想追求,提升对所从事领域的认同感。

6.2 中观层面

6.2.1 学校优化专业实习安排

学校可以与当地知名度较高的机构建立合作关系,保持长期联系,建立实习基地,为学生实习提供保障。学校应帮助学生鉴别实习机构的资质和实力,引导学生根据个人实际情况和需求选择适合自己的实习机构。学生在实习前应拟定实习计划和目标,并在实习过程中根据确定的方向收集资料完成实习论文、总结实习经验。在整个实习过程中,指导教师要及时跟进学生的实习进度,解决学生在实习过程中遇到的问题。

6.2.2 机构建立合理的实习生管理模式

机构在接收实习生的时候,应全面正确地评估每个学生的个人特点和能力,了解学生实习的需求和目的,并以此为基础将学生安排到合适的项目中去。实习生的特点是流动性大,特别是低年级学生的实习时间较短,实务能力也较弱,因此机构给低年级学生安排的任务不应过重过难,允许学生发掘自身潜能,探索感兴趣的内容,让学生在项目中多参与观察而非单纯完成指标。

6.3 宏观层面

6.3.1 加强制定地方社会工作的具体规划

相比于沿海较发达城市,成都市目前社会工作相关规范仍然处在探索阶段,大多数与社工相关的文件都是比较宏观的设计,较少有具体的规划。应该根据社工的领域和等级规定本市的社工薪酬指导价,统一行业标准。目前,很多社工机构内部已经存在此类设置,但基本是机构自行制定,缺乏行业统一标准,因此政府出台文件能够起到规范行业的作用。薪资仅是规范中的一部分,成都市社会工作目前的行业规范还不够完善,需要各机构和高校提出合理建议,加快完善社工行业规范的步伐。

6.3.2 利用新媒体等平台加强社会工作的宣传力度

随着经济的发展,人们的生活方式发生了巨大的改变,新媒体和短视频平台在对年轻人的宣传作用上已经超越了电视和报纸类的传统传播方式,简洁的特点能让内容迅速得到扩散。社会工作也应该跟上时代浪潮,利用好新媒体的便利性。目前,许多社会工作机构都已经在运营自己的微信公众号,也可以积极尝试各大短视频平台,视频比文字更具有渲染力,以短视频作为活动的宣传工具,进一步扩大社会工作的影响力。

6.3.3 加强社会工作专业领域的划分

细化社会工作的领域,当前成都市大多数机构都主攻社区方向,但笔者认为在特殊领域进行服务的社工更能发挥专业价值,体现专业性的同时也能展示社会工作的优势和独特性。禁毒、司法、学校等这些细分领域已经是社工未来发展的必然趋势,而从事特殊领域要求社工有更强的专业能力,因此必须进行更加有针对性的训练和教育。因此,加强社会工作专业领域的划分可能会推动社会工作高等教育的改革,促进整个行业的转型升级,加快我国社会工作专业化建设的速度,吸引更多优秀学生加入社会工作领域。