《伤寒论》236条“瘀热”涵义的探讨❋

陈妙琪, 刘松林, 岳滢滢, 陈 雨, 周 贤, 许乐思, 林云崖

(湖北中医药大学, 武汉 430061)

《伤寒论》236条:“阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也。但头汗出,身无汗,剂颈而还,小便不利,渴饮水浆者,此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。”这被认为是湿热发黄的最早论述[1]77。此条文中的“瘀”字,《说文》谓“积血也”,《集韵》中谓与“於”同义,做“居”解,有淤积停滞之意[2],古文中偶见有“瘀”“郁”通用。笔者在学习中发现,各医家对于本条文中“瘀热”的理解存在分歧,主要分为两种不同意见:以刘完素为代表的伤寒注家认为此处“瘀”通“郁”,取郁结在里不能畅达于外之意;以周学海、关幼波为代表的医家认为“瘀”当作“积血”解,为瘀血导致发黄,下文对这两种观点进行探讨。

1 不同医家对“瘀热”病因病机的看法

1.1 “瘀”通“郁”说

“瘀”通“郁”,意为湿热郁滞胶结于里。钱潢在《伤寒溯源集·正阳阳明证治第十二》中解释“瘀”的含义:“瘀,留蓄壅滞也,言伤寒郁热,与胃中湿气,互结湿蒸,如淖泽中之淤泥,水土黏泞而不分也”[3],描述了湿邪与热邪相互胶结的状态。李培生认为茵陈蒿汤证发黄是湿热留中,肝胆疏泄异常,胆汁不能顺导下行外溢肌肤导致的,其病偏于里实[4]153。国医大师梅国强从以方测证的角度分析,原文方后注中有(服药后)“一宿腹减”,可见本证有腑气不通。茵陈蒿汤中大黄用量为三承气汤之半,起到泄热导滞的作用,服汤后“尿如皂荚汁状”,腹部胀满消除,故“瘀热”当做热郁在里解。

1.2 “瘀”为“积血”说

持本观点的医家认为,阳明发黄必与瘀血相关,在此基础上又分为两种不同意见:“血分说”和“久病入络化瘀说”,都认为“瘀热在里”当作“瘀血与湿热互结”解。

1.2.1 血分说 清末医家周学海、唐容川等受西医理论影响引入血管概念,在“热动血”的基础上提出“血分说”。唐容川在《金匮要略浅注补正·黄瘅病证并治第十五》中讨论了发黄与血分:“按‘瘀热以行’一‘瘀’字,便见黄皆发于血分,凡气分之热,不得称瘀……热陷血分,脾湿遏郁,乃发为黄。[5]”他认为邪热入于血分导致血液溢出血管外导致发黄。周仲瑛认为中焦湿热蕴结,复与“疫毒”相合,从气分迅速内传营血,外不得疏内不能泄,热毒化火,致血液稠浊、血行不畅形成瘀血,血瘀又可郁酿化热而致血热愈炽,形成瘀热相搏[6]。

1.2.2 入络化瘀说 持本观点的医家基于“病久入深,营卫之行涩,经络时疏,故不通”“久病入络”“病久必瘀”[7]167的思想,认为黄疸是湿热病情迁延波及血分后出现的。叶天士在《临证指南医案·疸》中提出久病患者“目黄溺赤”是由于“络脉中凝瘀蕴热,与水谷之气交蒸”[8],认为初起肝失疏泄,病在经在气;久则邪入络脉,病在络在血。关幼波认为“若湿热仅停留在气分……一般多不会出现黄疸,而湿热瘀阻血脉,才会出现黄疸”[9],提出黄疸的发生一定是有瘀血的参与。

2 基于不同理解对“瘀热在里”发黄的治疗

2.1 清热利湿,疏肝利胆

持这一观点的医家采取的治疗原则是“诸病黄家,但利其小便”[10]67,以茵陈蒿汤为代表方。李培生针对黄疸提出了“三焦分治法”,认为湿热疫毒之邪盘踞中焦,中焦壅滞,上焦郁闭,下焦不通,总结出“宣上透表,开泄湿热”“宽中渗湿,疏肝利胆”“导下解毒,分消走泄”的治疗法则[4]154,临床上常用茵陈四苓汤、茵陈蒿汤加茵陈、虎杖、金钱草等以加强利湿清热、疏肝利胆的作用。国医大师梅国强注重寒温并用,将甘露消毒丹与茵陈蒿汤合用加强清热化湿的作用,同时在方中加海金沙、垂盆草、龙葵等药物促进湿热之邪从小便去[11]。

2.2 清热利湿,凉血化瘀

持这一治法的医家认为,湿热波及血分是黄疸发生的基础,提出了清热利湿、凉血化瘀法。叶天士采用行气活血、清热利湿治法,用金铃子散合谷芽枳实小柴胡汤加减(金铃子、元胡、枳实、柴胡、半夏、黄芩、黑山栀、谷芽)。汪承柏临床常用“重用赤芍法”[12],创立了凉血活血降黄汤(赤芍、葛根、丹参、莤草、牡丹皮、生地黄),方中重用赤芍取其清泻肝火、凉血活血的功效[13]。关幼波总结了“治血、解毒、化痰”的治黄原则,在茵陈蒿汤的基础上以赤芍、虎杖、郁金、橘红、白术、莱菔子等加强凉血活血、健脾消痰的作用[14]。周仲瑛以凉血化瘀为黄疸治疗大法,常用犀角地黄汤配伍清化湿热、通腑导滞、泻下通瘀、芳香开窍、养阴益气等方药[6]。

3 “瘀热发黄”新意探讨

3.1 “瘀”通“郁”说更符合原文的病因本意

参考阳明病篇中证有发黄的条文,茵陈蒿汤证、栀子柏皮汤证与麻黄连翘赤小豆汤证发黄的病机都是湿热胶阻、胆汁外溢,其中栀子柏皮汤证条文中没有提到瘀血。柯琴对麻黄连翘赤小豆汤的条文中的“瘀热”解释为:“热不得越,因瘀于里”[15]242。同时对应的两方中均未用到以活血为主要功效的药物。赵雯[16]通过对黄疸2209例进行证素研究发现,湿热壅盛型频次明显高于其他证型(36.11%),其次为肝胆湿热型(8.33%),而血瘀型频次为4.57%,可见血瘀不是黄疸的必备病理因素。《素问·六元正纪大论篇》有言:“有故无殒,亦无殒也”[7]338,柯琴《伤寒论注·阳明脉证上》有言:“盖胃家实,固是病根,亦是其人命根”[15]79,而活血化瘀药物多具有苦寒辛散之性,在没有血瘀时使用不符合张仲景固护脾胃的思想。综上所述,笔者认为湿热发黄与是否有瘀血没有必然联系,“瘀”通“郁”说更符合原文病因本意。

3.2 湿热胶结、邪闭郁蒸是“瘀热”核心病机

《金匮要略·黄疸病病脉证并治第十五》指出:“黄家所得,从湿得之。[10]65”《伤寒论》第199条:“阳明病,无汗,小便不利,心中懊忄农者,身必发黄。”无汗、小便不利则水湿内停,阳明邪热上扰则心中懊忄农,可知阳明发黄者体内有湿邪与热邪。《伤寒论》236条:“阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也。[1]76”阳明病“胃家实”,邪热蒸腾于里迫津外泄。“热越”是指热邪能够随汗出向外发越透达,汗出则有邪热不郁;“小便不通,胃中浊热无外出之路”[17]。第278条:“若小便自利者,不能发黄”[1]70,小便利则水湿不蓄。攻邪无非以汗、吐、下法,有汗出、小便自利则湿热有出路,“不能发黄”;若湿热之邪相互胶阻、郁蒸于中焦,湿邪重浊黏滞导致内热不得向外蒸腾,热邪蒸腾导致水湿弥漫不能下趋,即“表里不通”[18]。胆汁疏泄不寻常道外溢肌肤小便,“脾以湿应,与热相和,势必蒸郁为黄矣”[19]。在病机与治法方面,湿热蕴结、熏蒸肝胆发黄,属阳明变证。阳明发黄主症为身目小便俱黄、色泽鲜明而润、无汗、小便不利,如其证兼渴饮水浆、腹胀满、大便不畅或秘结等,是湿热俱重、蕴结于里,治宜清热泄湿、利胆退黄,主方茵陈蒿汤;如其证兼身热、心烦懊忄农、口渴、舌红苔黄等,是热重于湿,治宜清热兼以泄湿退黄,主方栀子柏皮汤;如其证兼发热恶寒、无汗、身痒、脉浮数等,是湿热蕴结兼卫闭营郁,治宜清热解表、利湿退黄,主方麻黄连翘赤小豆汤。总结阳明病篇论述的黄疸病因病机,笔者认为湿邪与热邪闭结郁蒸于中焦是阳明发黄的充分必要条件,湿邪与热邪胶结、邪闭结郁蒸是“瘀热”的核心病机,“瘀热在里”解释为邪热郁阻于里,更能体现湿热壅滞、邪无出路的病机特点,是与第236条中的(汗出)“热越”(不发黄)相对应。此外,寒湿发黄者,当“于寒湿中求之”;火毒发黄者,宜清火解毒,凉营泄热,疏导肝胆,又为其核心病机之变也。

3.3 瘀血是邪偏盛、病情迁延产生的变证

湿热发黄,邪在阳明,阳明多气多血;病在中焦,脾统血,肝藏血,肝脾二脏受病累及全身气血,故阳明发黄的疾病发展过程中容易产生瘀血。从湿热病邪的角度分析,与茵陈蒿汤证相比,若有湿热郁蒸、热邪更盛时,火热炽盛煎熬血液,血液稠浊、流行不畅形成瘀血,早期即可出现;若有湿热郁蒸、湿邪更盛时,湿邪缠绵黄疸迁延不去,土壅木郁,气机不畅,导致血停为瘀。如《张氏医通·黄瘅》所言:“诸黄虽多湿热,然经脉久病,不无瘀血阻滞也。[19]”邪热被湿困阻于里亦可郁而化火,灼伤脉络,离经之血化为瘀血,故笔者认为瘀血是在邪气盛病情加重与病程迁延时发生的变证。

对于黄疸的辨证,王肯堂提出“治疸须分新久”[20],史堪认为“黄疸有二,有肝热刑脾而疸,有湿极而疸”[21],湿热黄疸的症状随着湿热之邪的轻重与偏重与病程的长短不同会发生变化,临床必须辨清,如热偏重、湿偏重、湿热并重和新病、久病,掌握湿与热之间的主次变化与兼夹并见,按照邪气偏盛与病程长短可将发黄兼有瘀血者分为以下几类。

3.3.1 新病湿热并重 湿热互结内蕴中焦,肝胆失司胆汁外溢,见身目小便发黄、小便不利、不汗出或但头汗出,或有胁痛、口渴口苦、腹满腹胀、不欲饮食等症状,新病不波及血分,无出血及瘀血症状,“瘀”通“郁”说对黄疸病机的理解符合本证,治以清热利湿退黄,方用茵陈蒿汤加减。

3.3.2 久病湿热并重兼痰瘀互结 若其病迁延日久,痰热瘀互结,黄色深瘀亦深,发黄进一步加重见身目小便深黄,腹大坚满,脉络怒张,胁痛(多为刺痛,痛处不移,或为隐痛),口渴不欲饮或不渴,舌苔白腻或黄腻,舌质紫黯或淡可有瘀斑。病由湿热内蕴,邪热炼液为痰,血液稠浊不畅,血停为瘀,汪承柏总结此类黄疸的特点为“病程长、血瘀重、里热盛”,病机属于关幼波提出的“湿热久踞、痰瘀相结”,治以利湿化痰、祛瘀清热兼以芳香健脾,方用茵陈蒿汤加当归秦艽散配伍行气活血祛瘀药物[12]。

3.3.3 新病湿重热更重入血分 与栀子柏皮汤证热虽利而色未深不同,本证湿重热更重,病情发展迅速,早期就可出现黄色鲜明如橘子色且持续高热,可见多个部位的出血,血色暗红、深紫或夹有血块,质浓而稠,或肌肤瘀斑成片,病机为湿热熏蒸、邪热被湿邪困阻郁而化火,迫血妄行,唐容川、关幼波等“血分说”湿热入血、血逸脉外发黄的观点符合本证病机,治以清热利湿、凉血化瘀,方用凉血活血降黄汤(赤芍、葛根、丹参、莤草、牡丹皮、生地黄)。若有疫毒与湿热互结,热毒炽盛,燔灼营血,热毒瘀血胶结,内陷心包,见身黄如金、高热无尿、便血或衄血,甚则神昏抽搐,舌绛苔燥,脉弦滑洪数坚急,其病情重、变化快,黄疸持续难退,病机与周仲瑛“瘀热相搏”的观点相符合,当治以凉血开窍、解毒退黄,方用犀角地黄汤加减。

3.3.4 久病湿重热更重蕴火毒 若其病迁延不解,湿热壅滞热郁化火,热盛肉腐产生痈疡,可见黄疸有高热,右胁下灼痛,当清热解毒消痈、利湿退黄,方用李家庚验方李氏退黄汤(茵陈20 g,赤芍30 g,丹参20 g,枳壳10 g,大腹皮15 g,制香附15 g,炒白术15 g,茯苓15 g,泽泻15 g,五味子15 g,炒山楂15 g,生甘草10 g)配伍败酱草、蒲公英、半枝莲、白花蛇舌草、重楼等加强清热解毒的功效[22]。

3.3.5 新病热重湿更重饮浊盛 与麻黄连翘赤小豆汤湿重于热兼表不同,此证在湿热并重基础上湿邪更重,新病见发黄其色不如橘色鲜明,小便不利,无发热或身热不扬,可见头重身困、腹胀纳差、嗜卧乏力、口黏不渴、大便溏垢,舌苔黄厚腻,病机为湿遏热伏,困阻中焦。与茵陈蒿汤证相比,患者湿象更加明显,一般不见出血或瘀血,当治以利湿化浊、清热退黄,方用茵陈五苓散合甘露消毒丹加减。

3.3.6 久病热重湿更重入络化瘀 若病情迁延,热邪煎灼水湿凝结成痰,痰湿阻碍气血运行产生瘀血,形成痰瘀互结、损伤脾阳,可见身目小便黄、右胁隐痛而胀、腹胀脘痞纳差、胸闷不舒、乏力、头昏而重、口干苦黏、舌质紫暗,或有瘀点瘀斑,或舌下静脉曲张,苔黄厚腻,脉涩。病由湿热内蕴,病久入络,湿凝结成痰血停为瘀,符合叶天士“入络化瘀说”的病机,治以利湿化痰、活血通络、退黄健脾,方用金铃子散合谷芽枳实小柴胡汤加减。若有其人本有脾虚或过用苦寒,湿邪困阻脾阳,还可向阴黄转化。

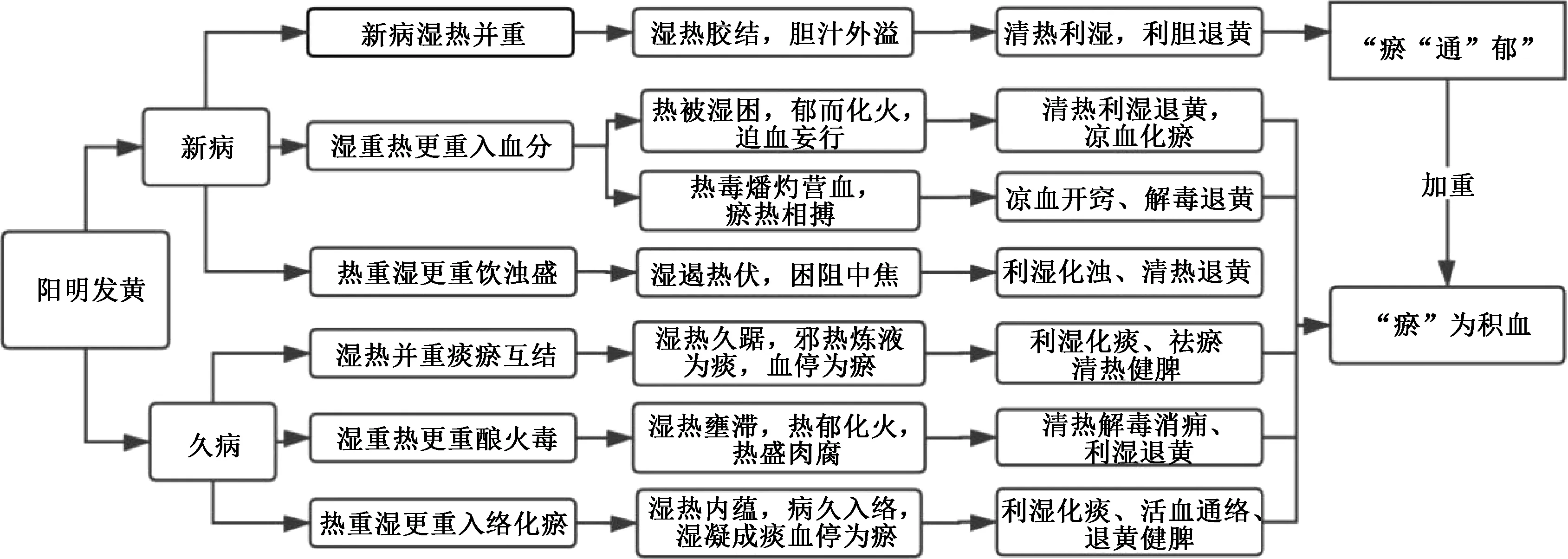

病邪轻重与病程长短对湿热黄疸产生的不同影响,可简明总结为下图(见图1)。

图1 病邪轻重与病程长短对湿热黄疸产生的不同影响

4 结语

《金匮要略·黄疸病脉证并治第十五》中提到:“黄疸之病,当以十八日为期,治之十日以上瘥,反剧为难治。[10]66”原文中没有对“难治”的黄疸提出治法,通过以上讨论,可知“瘀血说”中提出的凉血祛瘀、除痰退黄的治法是对清热利湿、疏肝利胆疗法的补充,体现了辨证重于辨病的中医思维特点,进一步完善了《伤寒论》的临床应用。黄疸病因病机相对较复杂,辨证时应根据湿邪与热邪偏轻偏重和病程长短不同施治,尤其对于重度黄疸出现血液高凝、血栓形成和出血倾向的复杂变化时,应借助检验手段监测患者凝血功能变化,密切观察患者症状体征,在准确诊断的基础上进行治疗,随时调整用药,在保证安全的基础上达到最佳的治疗效果。