家族性腺瘤性息肉病癌变伴肝转移1例报道并文献复习

亓皓亮 韩 帅 孔凡国 尹寿新 刁兴元 黄加国

山东省济南市人民医院 250000

家族性腺瘤性息肉病(Familial adenomatous polyposis,FAP)是一种临床上少见的常染色体显性遗传性大肠息肉病,目前是公认的癌前病变。该病特征是结直肠上布满了大小不一的腺瘤性息肉,若不及时干预,恶变率可达100%。现将我科收治的1例家族性腺瘤性息肉病癌变伴肝转移患者诊疗情况报告如下,并进行文献复习。

1 病例资料

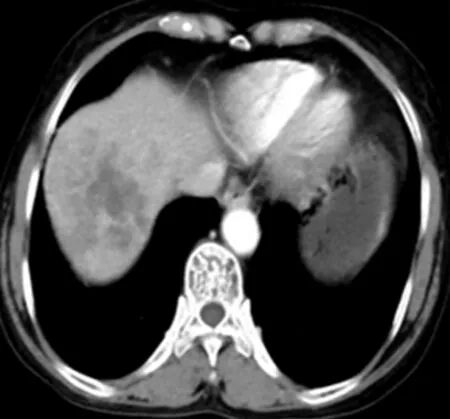

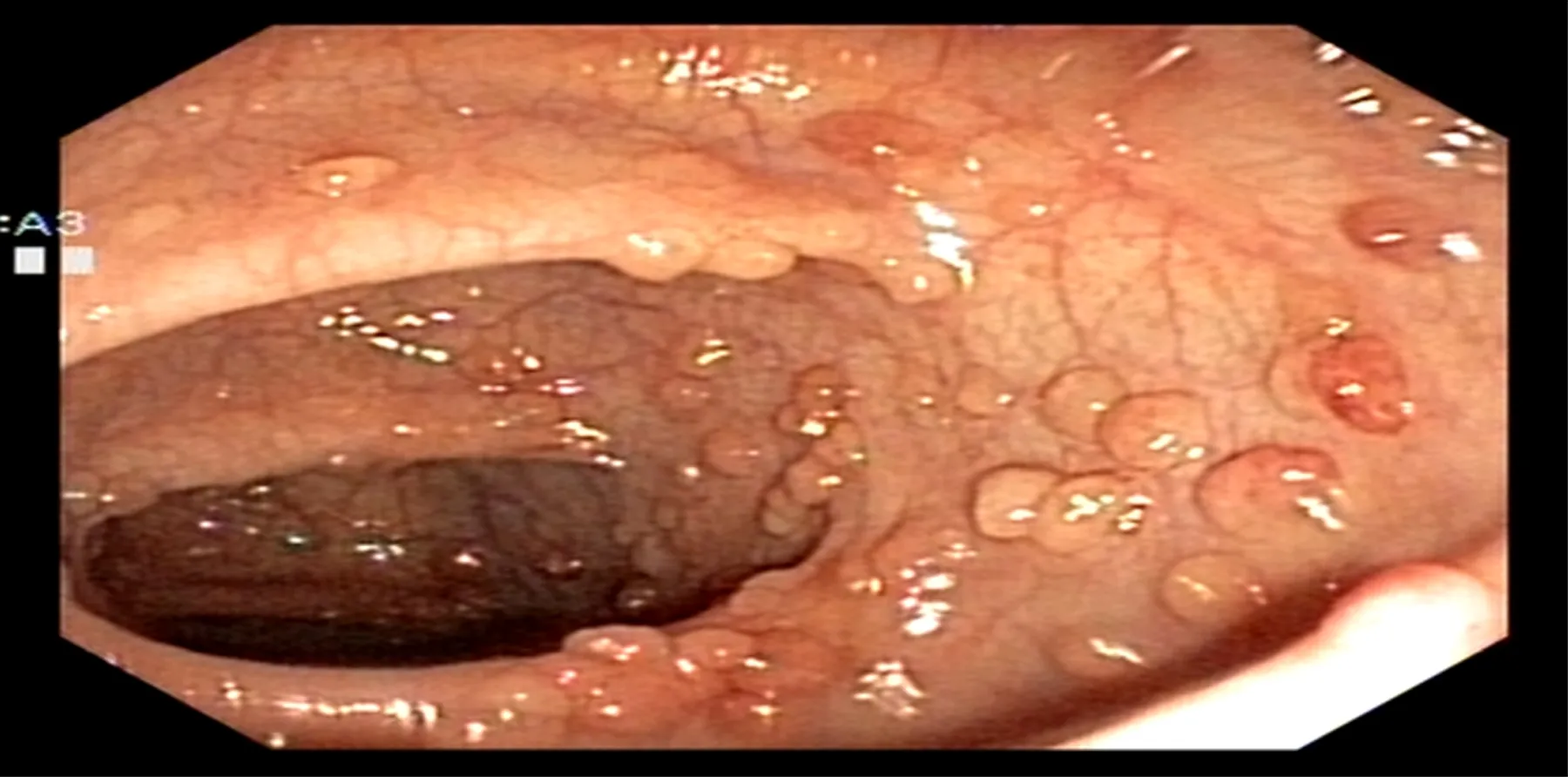

患者女,63岁,因“腹部不适3个月,发现胃隆起病变7d”入院。患者3个月前出现腹部不适伴食欲减退,未诉腹胀、嗳气,无恶心、呕吐,患者未行处理。10d前患者自感脐周阵发性绞痛不适,疼痛发作时有便意,排便后腹痛缓解,大便多不成形,2~3次/d,间断出现脓血便,患者于我院行胃镜:胃角前壁隆起,胃角中央溃疡,慢性非萎缩性胃炎,同期病理:(胃角前壁隆起)黏膜呈慢性炎,部分腺体低级别上皮内瘤变,(胃角中央黏膜)重度慢性浅表性胃炎,活动期,Hp 3+。为求进一步诊治入住我科。患者既往有“结肠炎”病史,间断服用药物治疗,有“剖宫产、畸胎瘤”手术史。其父已故,母亲健在。体检无明显异常。相关化验示:血常规:白细胞6.43×109/L、红细胞4.06×1012/L、血小板280×109/L、血红蛋白113g/L;大便隐血试验(+);肿瘤标志物:CEA 13.55mg/ml、CA199 38.06U/ml、CA724 75.07U/ml。肝肾功能、甲功、凝血功能、尿常规等无明显异常。CT(见图1):肝脏形态、大小未见明确异常,实质内见多发团块状低密度影,边界不清,较大者位于S8段,较大截面约68mm×52mm,其内见点片状高密度影;病灶实质部分增强后强化不均匀,考虑肝脏转移瘤。电子结肠镜(见图2):自直肠至全结肠黏膜见大小不一息肉,呈弥漫性分布,直径在0.2~2.5cm,部分息肉为亚蒂或长蒂,多处呈葡萄状,其中分别于肝曲、乙状结肠处见巨大隆起性肿物,大小约2.5cm×2.5cm,表面充血、水肿,肠腔变形、狭窄,镜身勉强通过,取材质脆,易出血。病理(见图3):(肝曲)腺癌;(乙状结肠)管状腺瘤Ⅰ级。

图1 强化CT

图2 患者肠镜

图3 腺癌(HE×200)

结合患者病史及辅助检查,临床诊断为FAP 癌变伴肝转移。鉴于患者肝脏转移灶大且多,失去一期手术切除机会,患者家属商议后自动出院。患者育有1子1女,住院期间,询问患者女儿,其近半年间断便血,后于我院行肠镜(见图4):整个大肠密布大小不等息肉,距肛门20cm见一约2cm×2cm有蒂息肉,表面充血糜烂。患者儿子未诉明显不适症状,嘱其完善肠镜检查。

图4 患者女儿肠镜

2 讨论

FAP是一种临床上少见的常染色体显性遗传性大肠息肉病,其发病原因主要是位于5号染色体的APC基因突变,发病率为(3~10)/100 000,男女患病比例基本相同[1]。该病特征是直肠至全结肠黏膜弥漫性分布大小不一的腺瘤性息肉。FAP分为经典型家族性腺瘤性息肉病(Classical FAP, CFAP)、衰减型家族性腺瘤性息肉病(Attenuated FAP, AFAP)。CFAP的患者结直肠内腺瘤数目在100个以上,而AFAP患者腺瘤数目在10~99个,相较于CFAP发病年龄晚、腺瘤更多地分布于近端结肠[2]。

2.1 发病机制 现有研究显示,基因APC和MYH的突变与FAP发病相关。APC基因属于抑癌基因,其位于常染色体5q21-q22,APC基因编码产物是Wnt信号传导通路的重要分子,在细胞的黏附、信号转导及转录中起重要的调节作用。而APC基因突变引起截短蛋白的产生,染色体出现不稳及错配修复功能缺失,结直肠肿瘤因此而发生[3]。

FAP中有一种特殊类型,是由位于染色体1p34.3-p32.1的基因MYH的突变引起的常染色体隐性遗传疾病,此类称为MYH 基因相关性息肉病(MYH associated polyposis,MAP)。该类型一般发病时间晚,病情轻,息肉数目一般在5~100个[4]。

2.2 临床特点 FAP发病时间多在青少年时期,其中多以排便异常为首发症状,比如黏液便、脓血便、排便增多等,少见症状有肠梗阻、肠套叠等。由于早期病情轻且症状不典型,易被患者忽视[4]。FAP最具特征性的表现为结直肠中密集分布着成百上千个大小不等、形态各异的息肉,尤以乙状结肠和直肠多见。FAP病理类型中管状腺瘤最为常见,绒毛状腺瘤相对少见。在组织学方面,FAP与普通多发结直肠腺瘤无本质区别[1]。FAP患者也会在胃底、十二指肠、壶腹部及小肠发现腺瘤。值得注意的是在癌变概率上,发生于壶腹部、十二指肠的腺瘤恶变率约为5%,显著高于正常人群[3],在患者死亡原因中,十二指肠癌排在第二位。而胃底、小肠腺瘤恶变率相对较低。

肠外表现方面,FAP患者常见的还有先天性视网膜色素上皮肥大、表皮样囊肿、硬纤维瘤、骨瘤、脂肪瘤,临床上也会合并部分恶性病变,如脑肿瘤、甲状腺癌、肝母细胞瘤等[5]。其中,先天性视网膜色素上皮肥大是FAP患者最常见的肠外表现之一(其发生率为58%~92%,普通人群发生率为1.2%~4.4%),其可先于消化系统症状而出现,在FAP的早期诊断中有较高的特异性及敏感性[5]。

2.3 诊断 结合中国患者的特征,2003年全国遗传性大肠癌协作组推荐临床诊断FAP 的标准为:结直肠内弥漫腺瘤性息肉≥100 个;或腺瘤性息肉<100 个者,伴有家族史或先天性视网膜色素上皮肥厚[2]。目前诊断FAP的主要方法有内镜检查、消化道造影、直肠指检、眼底检查及基因检测[4]。电子结肠镜检查是诊断该病的主要方法,也是对确诊患者的嫡系亲属进行筛查的主要手段。基因检测目前虽然尚未能广泛应用,但由于其能够精确检测出突变基因的位点,具有无可争议的可靠性及对高危人群的预测性[4]。

本例患者63岁,结肠镜所见全结肠及直肠黏膜可见弥漫性大小不等息肉,数目远超过100个,其中分别于肝曲、乙状结肠处见巨大隆起性肿物,病理提示癌变。诊断家族性腺瘤性息肉病癌变伴肝转移。本病例碍于医疗条件的限制,未能进行APC基因突变检测。通过询问患者家族史、行家系筛查及绘制家系遗传图能获得诊断FAP的重要信息。本例患者的女儿就是因其母亲发现家族性腺瘤性息肉病来本院行肠镜筛查发现该病。

临床工作中,FAP需要与某些消化道息肉疾病如Peutz-Jegher综合征、Lynch综合征、MYH相关性息肉病、遗传性非息肉性结肠直肠癌、幼年性息肉综合征等相鉴别。

2.4 治疗与预防

2.4.1 手术治疗:FAP是公认的癌前病变,若不及时进行干预,100%会发生癌变。起病时间、腺瘤数量及大小、腺瘤病理类型、有肠外表现、有FAP家族史及癌胚抗原水平提升等[6]是FAP患者发生癌变的危险因素。因此,治疗FAP的有效手段中,目前公认的是预防性手术切除,由于发生癌变的平均年龄为35岁左右,因此手术时机应选在此之前[7]。对于我国的FAP患者而言,张秋雷等[8]认为,全结直肠切除回肠贮袋肛管吻合(IPAA)是最佳术式。该手术在可能出现病变的结直肠黏膜进行切除的基础上,保留了肛门括约肌的功能,保障了患者较好的生活质量。IPAA术后常见并发症及影响主要有:吻合口漏及吻合口出血、储袋炎、柱状移行区黏膜癌变、功能失调、饮食限制、生育功能障碍、男性泌尿生殖功能障碍等[8]。

2.4.2 内镜治疗:根据国内外相关文献报道,对于部分无外科手术意愿或存在手术禁忌证且早期诊断的FAP患者,可采取每年内镜随访同时行内镜摘除较大息肉的治疗方式。FAP内镜下治疗有避免外科手术的相关风险,保留肠道正常生理功能的优势,内镜技术可用于外科手术后的随访及息肉的摘除。根据国内外学者的经验总结,目前建议针对腺瘤性息肉直径≥1cm者应行内镜下切除,同时定期内镜随访监测,而对于病理证实癌变的应行外科治疗。

2.4.3 化学预防:FAP相关治疗药物中,目前应用主要是非甾体抗炎药(NSAIDs)、他汀类药物、二甲双胍等。其中NSAIDs作为FAP患者化学预防剂的疗效已得广泛研究并应用。代表药物主要是舒林酸、塞来昔布、阿司匹林[9]。关于FAP化学预防的价值目前仍存在争议,我国共识推荐在充分告知获益和风险情况下,经医师判断推荐高危人群使用[2]。

2.4.4 基因治疗:在我国由于高昂的诊疗费用及较高难度的治疗技术,目前基因治疗在FAP患者中的实施难度仍较高。

综上所述,家族性腺瘤性息肉病是一种临床上少见的常染色体显性遗传性大肠息肉病,目前是公认的癌前病变。主要表现为结直肠中密集分布着成百上千个大小不等、形态各异的息肉。电子结肠镜检查是诊断该病的主要方法。FAP的治疗以手术为主。FAP具有家族遗传倾向,需详细询问患者家族史并做好筛查工作,做到早诊早治,改善预后。