乡村振兴视野下甘肃省建制镇区域差异与发展分析

胡 苗

(甘肃省社会科学院农村发展研究所 甘肃 兰州 730070)

自20世纪80年代初费孝通提出“小城镇,大问题”的著名观点以来,城镇化一直是我国学术界关注的热点问题。我国学者对城镇化的研究主要集中在城镇化建设的内涵、动力机制、路径探索,城镇化的分析与评价[1-2],城镇化与政府政策[3]、农民土地权益[4]、经济发展[5]、生态保护[6]等关系的处理方面。纵观国内外研究发现,现有文献多从城镇化的影响方面来研究其关系并提出相应对策,而对西部地区建制镇的发展状况进行全面系统分析,并通过对比探索西部地区建制镇发展方向的研究较少。在国家高度重视协调发展的大背景下,有必要对甘肃省建制镇区域差异与发展做进一步的探讨。

甘肃作为一个城乡二元结构明显的欠发达省份,城镇化发展水平依然十分滞后,差距仍然非常明显,2020底全省城镇化率超过50%,城镇化水平仍然较低,比全国平均水平(60%以上)落后了10个百分点。甘肃如何缩小城乡差距,如何走出一条符合自身发展实际的城乡一体化道路,究竟是以发展中小城市为主还是以发展小城镇为主,是一个亟待研究解决的重大课题。为此,本文将甘肃全省584个建制镇中,除20个城关镇外的564个一般建制镇纳入本次研究,基于乡村振兴视角,在全面分析建制镇发展现状的基础上,建立评价体系,对甘肃省建制镇发展的竞争力进行综合评价,旨在为甘肃新型城镇化的推进提供有益借鉴。

一、建制镇发展特征分析

从行政区域面积看,甘肃全省建制镇面积最大的是肃北蒙古族自治县马鬃山镇,达到316300公顷(3163平方公里),最小的是肃南裕固族自治县红湾寺镇,仅为520公顷(5.2平方公里),平均面积为35156公顷(351.56平方公里);从镇区占地面积看,甘肃全省建制镇的平均镇区占地面积为316公顷(3.16平方公里);从人口数量看,甘肃全省建制镇的总人口平均为2.39万人,而镇区平均人口尚不到0.6万人;从人口密度看,甘肃省建制镇的人口密度为6158人/平方公里;从距离看,甘肃全省建制镇距离县城的平均距离为30公里,见表1。

表1 甘肃省建制镇基本情况

从分布频率看,甘肃省建制镇行政区域面积在10000公顷(100平方公里)以下的占33.33%,在100000公顷(1000平方公里)以上的仅占3.55%;建制镇镇区占地面积在100公顷(1平方公里)以下的占44.32%,100—300公顷(1—3平方公里)的占29.79%,1000公顷(10平方公里)以上的仅占4.43%。

甘肃省建制镇分布的人口密度特征、区域面积特征及经济发展的历史特征较为明显。甘肃省大部分建制镇是在其经济社会发展的历史过程中随着人口的聚集、旱码头功能的补充等形成、发展和保留下来的,而在新时代背景下,新型小城镇的发展特征不明显。

(一)生产总值

甘肃省的生产总值具有明显的地域差异性特征。2009年、2019年河西地区建制镇GDP产值最高,排名第二、第三位的是陇中、陇东地区,陇南和民族地区产值最低。甘肃GDP总值超过亿元的建制镇由2009年的128个增加到2019年的141个,仅河西地区就由65个增加到74个,而且最高地区的GDP产值是最低地区产值的140倍左右;GDP产值在0.3万元以下的建制镇由97个增加到了106个,仅仅甘南和临夏民族地区就增加到了36个;人均GDP最高的镇是最低镇的约160倍,这一指标则进一步反映出区域间的差异性和发展不平衡性。

(二)人口规模

甘肃建制镇人口规模由2009年1093.18万人增加到了2019年的1351.25万人,但平均人口规模变化不是很大,由25215人减少到了23958人。建制镇总人口在2万人以下的占到48.05%,在2—4万人之间的占到39.18%,4万人以上的仅占12.77%;镇区总人口在2000人以下的占31.03%,在2000—5000人之间的占38.30%,5000—10000人之间的占到16.66%,10000人以上的仅占14.01%。年均人口递增的建制镇个数小于年均递减的建制镇个数,分别为264个和300个,占比46.81%、53.19%。

从人口密度来看,2009年、2019年建制镇人口密度主要聚集在100—300人/平方千米,建制镇个数为187个和245个,占比为42.89%和43.44%;其次为100人/平方千米以内,建制镇个数为133个和192个,占比为23.58%和34.04%;大于300人/平方千米的建制镇个数较少,分别为116个、127个,占比为13.83%、22.52%。

从分区域总体情况看,2009—2019年期间,五大区域的平均人口规模差距都在加大,主要原因是近年来甘肃省加快新型城镇化建设,撤乡并镇,促进乡镇企业的进一步发展,加快了建制镇人口的聚集。但相对比而言,陇中区域增加幅度最小,由于镇区规模小,产业带动能力差,对人口的凝聚力弱,使得建制镇的平均人口规模发展缓慢。

(三)财政收入分析

从人均财政收入水平来看,2009年,甘肃省人均财政收入主要集中在200元以内,其建制镇个数为320个,占比为73.39%,2019年,人均财政收入明显增加。人均小于200元的建制镇减幅达到43.78%,而人均400—600元的建制镇增幅达到29.38%,人均大于1000元的建制镇由2009的4个增加到2019年的80个,增幅达到13.27%。

从区域分布看,2009年河西、中部、陇东、陇中、两南地区建制镇平均财政收入为621元、331元、392元、213元、218元;2019年河西、中部、陇东、陇中、两南地区建制镇平均财政收入为1405元、1232元、1008元、919元、530元。如果以两南地区建制镇的财政收入为1来计算,2009年这5个地区建制镇平均财政收入之比为2.85∶1.58∶1.80∶0.98∶1,2019年这个比例缩小到2.65∶2.32∶1.90∶1.73∶1。由此可见,随着建制镇的发展,尤其是“撤乡并镇”政策的实施,使得建制镇之间的差距在逐步减小,同时,河西、中部等条件好的地区,经济发展推动建制镇的发展,而条件较差的地区仍以当地政府投资为主。

二、建制镇综合竞争力评价

将甘肃省建制镇综合评价标准为5级划分,即:绝对优势、一般优势、中势、一般劣势和绝对劣势,其评价的方法是根据564个建制镇对应指标的分值进行评价。在认真核对原始数据无误的情况下,对每一指标列数据进行标准化处理,使得各指标列数据形成无差异的标准化矩阵;在对数据进行标准化处理的基础上,分别以三级指标列为单位进行分值赋值,再进行加权加总得各级指标分值[7]。

(一)建制镇综合评价

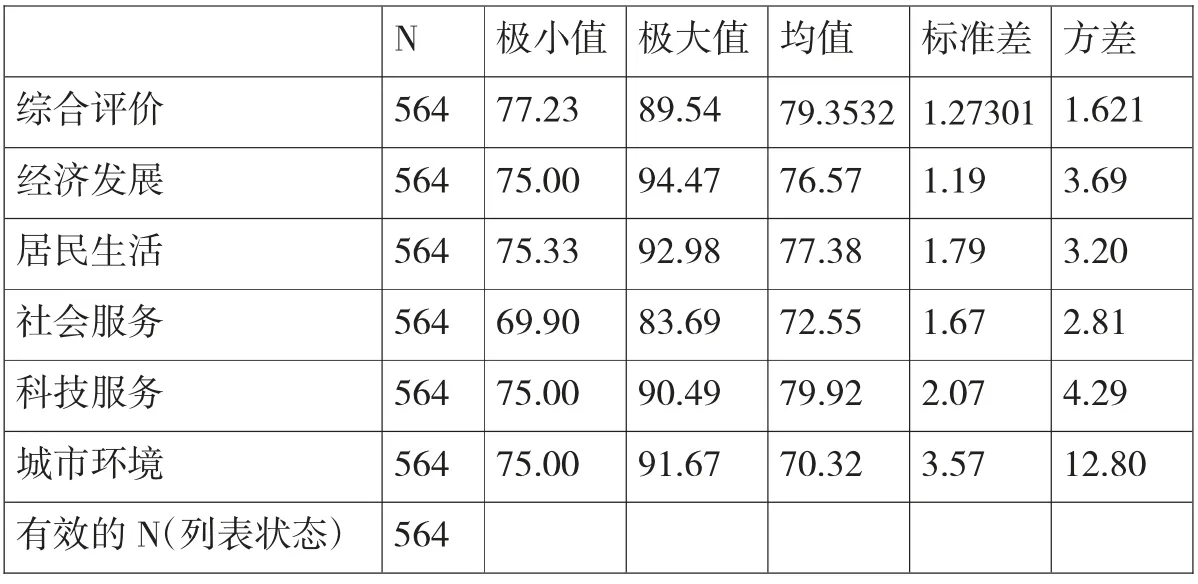

从2019年甘肃省建制镇综合得分来看(见表2),均值为79.35,建制镇综合得分整体处于一般劣势;极差为12.31,反映出研究建制镇综合得分最高与最低存在较大差异,发展相对不均衡的问题;同时,方差为1.621,标准差为1.273,反映出研究建制镇竞争力整体差异不大。结合均值、极差、方差及标准差,2019年甘肃省建制镇整体而言在较低水平存在一定不均衡性。

表2 建制镇评价描述统计量

从2019年甘肃省县域竞争力水平归类分布来看,绝对优势、绝对劣势均为0个,一般优势4个,分别为陇西县的巩昌镇、金川区的宁远堡镇、双湾镇、凉州区的武南镇,中势99个,一般劣势461个。其中相对竞争力水平较好的103个建制镇,除部分为河东地区的外,其余均为河西地区及兰州市周边的镇。所以,2019年甘肃省建制镇竞争力分布与行政区域分布有较大相关性。

就2019年甘肃省建制镇综合评价5个一级指标而言,从均值来看,经济发展得分均值76.57、居民生活得分均值77.38、科技服务得分均值79.92,处于一般劣势;社会服务得分均值为72.55,城市环境得分均值70.32,处于绝对劣势。从极差、方差、标准差来看,研究建制镇经济、社会、城镇发展、居民生活、城市环境均存在较大差异,所以2019年甘肃省建制镇各要素投入方面存在较大差异。

(二)建制镇分类指标评价

2019年,甘肃省东中西部建制镇发展竞争力得分,河西地区最高,为79.42,与陇中、陇东地区的差距不是很大,为77.36、76.47,甘南地区指数最低,为69.67。

从经济发展指标看,2019年甘肃省建制镇经济发展竞争力得分处于前列的为凉州区的武南镇、陇西县的巩昌镇、西峰区的董志镇、兰州新区的中川镇,得分居于后列的为迭部县的电尕镇、定西市临洮县的峡口镇、武威市古浪县的西靖镇。甘肃省564个建制镇的经济发展竞争力得分均值为76.57,其标准差为1.19,方差为3.69,偏度为2.6,差异性较大。从经济发展水平归类分布来看,行政区域特征明显,县(区)所在的城关镇经济发展提升较快,而其他的经济发展提升相对较慢。

从居民生活指标看,2019年甘肃省建制镇居民生活情况的得分最高为西峰区董志镇92.98,最低为会宁县汉家岔镇75.33。甘肃省564个建制镇镇的民生改善情况得分均值为77.38,标准差为1.79,方差为3.20,反映出建制镇整体差异不大,但整体发展水平较低。从3个二级指标的标准差、方差、偏度来看,医疗卫生、文化教育存在的差距较大,要素配置不均衡,地理位置特征及贫困特征较为明显,经济条件较好的区域居民生活相对较好,而贫困地区居民生活水平较低。

从社会服务指标看,2019年甘肃省建制镇社会服务竞争力得分处于前三位的是甘谷县大像山镇和新兴镇、陇西县巩昌镇,最高为83.69,最低为玉门市老君庙镇69.90,相差13.79。564个建制镇的社会服务竞争力得分均值为72.55,标准差为1.677,方差为2.81,表明各研究区域存在一定的差异性。

从科技服务发展指标看,2019年甘肃省建制镇科技服务发展竞争力最高的是泾川县党原镇90.49,最低为肃南裕固族自治县红湾寺镇75,相差15.49。564个建制镇科技服务竞争力得分均值为79.92,标准差为2.07,方差为4.29,反映出研究范围内科技发展情况整体差异不大,但整体发展水平较低的情况。

从城镇环境指标看,2019年甘肃省城镇环境竞争力得分最高为康县阳坝镇91.67,最低为西固区东川镇75,相差16.67。564个镇农村生活环境竞争力得分均值为70.32,标准差为3.57,方差为12.80,反映出研究范围内生活环境整体差异性较大,经济结构较为明显,工业化发展较快的如永昌县的河西堡镇生活环境发展水平相对较低,而以农业发展为主的地区生活环境发展水平相对较高。

三、建制镇发展过程中面临的问题

(一)体制机制不顺

体制机制不顺的问题已成为制约甘肃省建制镇发展的严重桎梏,主要体现在:从行政管理体制来看,建制镇虽为一级政府,但没有全面的财政和行政权,严重影响了其综合调控能力。而且,诸如工商、税务、公安、国土、司法等部门基本属于上级政府部门直接管理或派出机构,大部分站所也以条块管理为主,这进一步分解了建制镇的职能,导致其权小责大的尴尬处境。从财税体制看,镇级税收的75%以上要上交,镇上基本没有多少预留,由此导致建制镇一级没有招商引资谋发展的积极性,而“乡财县管”的体制则更是“几家欢喜几家愁”。

(二)生产要素短缺

资金、土地、人才、水资源等要素短缺是当前甘肃建制镇发展面临的主要问题。从资金要素看,目前国家财政直接投向建制镇的很少,省上对建制镇的财政投入也极为有限,市、县两级政府对建制镇财政支持力度更不够。“乡财县管”后,镇级基本没有可支配资金,主要靠上级财政转移支付度日。从土地要素看,由于国家一直实施用地“占补平衡”的原则,故建制镇建设用地指标极为紧张,而且农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩工作难度大,建设用地置换有一套繁杂的程序和手续,审批时间长,而小城镇建设项目多,用地量大,开工时间却要求急。从人才要素看,建制镇管理、项目建设人员紧缺,对小城镇建设整体布局、项目的实施和管理都造成不利影响。从水资源要素看,甘肃中部干旱区以及河西等地的建制镇普遍存在缺水问题。

(三)机构人员缺失

建制镇与乡的区别之一就在于其有较高的城镇化水平。然而,建制镇从机构设置上与传统的农业乡镇无异,基本按照“五办四中心”或“四办四中心”的格局设立,这与日益发展壮大的建制镇管理极不匹配,由此导致建制镇的城建维护、环境卫生、园林绿化等问题无法解决,城镇脏乱差的现象严重。为了改变这一现状,一些建制镇(如河西堡镇、盐官镇、武南镇等)尝试设立了经济发展局、环保分局、财政管理分局、城建分局以及国土资源分局等一系列管理机构来加大对城镇的管理。随之而来的问题是,这些机构既没有人员编制,也不具备行政执法资质,更无经费来源,人、财、物三权仍牢牢控制在上一级业务主管部门手里,难以更好地发挥职能。镇上只能从不同部门临时抽调人员或临时聘用人员来维护城镇管理,这不仅增加了工作量,还增加了财政压力。同时,人员配备也与建制镇发展不匹配。

(四)政策落实不力

所谓试点就是给予一定的政策支持,先行先试、探索经验,小城镇发展改革试点也不例外。然而,从试点实际情况看,一些试点政策并未落实,这严重影响到试点镇的积极性,成为建制镇健康发展的梗阻。按照相关文件精神,对试点镇从管理权限、财政改革、用地指标等10个方面均要求给予扶持,但实际中各项扶持政策落实不够,尤其是县级经济管理权和干部管理权、社会管理权、土地利用、银行贷款、城市建设配套费返还等方面都没有落到实处,试点建制镇权限享有、各项管理费用返还等方面还与其他乡镇基本一样。只有河西地区的一些试点镇落实了干部的副县级待遇问题,但在架构设置上仍未有根本性改变,以致出现了“高职低配”的现象。

(五)项目管理繁杂

现行项目管理采用“上级设计、逐级申报、分散管理、条式下达、资金配套”的方式,呈现出“九龙治水”的混乱局面,导致项目资金无法配套、项目与基层需求脱节、项目申报程序复杂、审批周期长、前期费用大等问题。以梯田建设项目为例,该项目可分别从水利、林业、扶贫、农办、国土等部门申报,但各部门对同一项目的管理要求不尽相同,造成项目分散、反复论证、重复验收。

四、具体政策建议

(一)加大政策扶持,赋予建制镇一定的发展自主权

应赋予国家发展改革试点镇适当的经济管理和社会事务管理权限。从财税政策看,按照分税制的原则,建立有利于增强建制镇经济活力的自上而下的新型财政分配体制。金融政策方面,增加基层银行的审批权限和授信额度,改革和简化贷款的审批程序;在试点镇放宽村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等金融组织准入条件,积极发展资本市场。土地政策方面,以县域自行平衡为主,省域内调剂为辅,落实补充耕地,在县域指标的基础上,试点镇每年确定一定数量用地指标,适当放宽重点小城镇城乡建设用地指标并实行边报边批;减免试点镇建设用地省级土地开垦费和新增建设用地有偿使用费。户籍政策方面,应彻底打破城乡分割的二元户籍政策,建立统筹城乡就业、医疗、保障的一元化户籍管理制度。环保政策方面,要对各类污染物都采取切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,从财政支出中划拨一部分专项资金投入到环境保护方面;进一步改革和完善现行的排污收费制度。同时,采用法律分权制厘清国家与地方的各自的权职范围,使建制镇对本辖区享有相对独立的决策权、人事权和财权。

(二)加大多方筹资,构建多元化建制镇建设融资渠道

建制镇发展所需资金完全依靠政府投资也不能解决根本问题,必须要建立以政府扶持和社会投入为导向的多元化投资体系。对政府而言,在城乡二元机制没有打破之前,政府必须把小城镇与三农问题作为一个统一体进行考虑,应由“汲取”政策向“返哺”政策转变,省级和市县在财政年度预算内应建立长期稳定规范的小城镇建设专项补助资金,将交通道路、生态重点治理、给排水、供热等基础设施项目列入总体布局并优先支持。

同时,要实行多渠道筹集资金。首先,可从城市建设相关费用中划拨一部分用于建制镇的建设与维护。其次,要建立小城镇建设发展基金,专款专用的滚动使用机制。最后,小城镇公共市政事业可推行股份合作制,充分利用现有资源,建设完善基础设施,提高资源利用率。渠道兴建的公用设施采取多家企业承包经营的方式,谁投资、谁受益,一律实行有偿使用。

(三)明确发展时序,集中力量进行特色重点镇建设

针对甘肃建制镇发展快、规模小、聚集功能不强的特点,今后甘肃的城镇化发展应有重点地发展小城镇,有选择地对条件优越、经济基础好、发展潜力大、用地条件宽松、对区域经济具有较强带动能力的重点镇做好前期规划,给予政策倾斜,重点投资建设,促使其快速发展。同时,促进城乡融合、发展农村社会事业是现阶段小城镇发展的重点任务,而对于经济基础较差,远离中心城镇的地区,要不断完善基础设施和公共服务设施。

(四)积极探索创新,优化建制镇发展的软环境

一是要完善导向型的财政拨付机制。结合国家主体功能区规划,对优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发县域的建制镇,分别增加用于鼓励产业结构调整和生态修复、民营经济信贷担保和工业园区基础设施建设、生态保护修复和特色农业产业化、生态文物保护和民生社会保障的专项转移支付。二是要建立政策执行反馈机制。各级各部门工作实践中发现政策落实不力的问题,及时反映给省级督查部门,加大督查部门工作力度,形成由基层反映和领导批示相结合的督查工作机制,促进政策有效落实。三是要探索区别化的干部管理制度。打破各建制镇领导职数一刀切的规定,根据各建制镇人口、地域、工作任务等情况合理增减领导职数,增加建制镇新设机构人员指标。四是要加大各方综合协调力度。省市政府和有关部门应积极协调垂直管理部门在电网建设、税费分成、资源开发、环境治理、金融支持等方面的综合协调,为建制镇发展创造环境。五是应加快小城镇促进法的制定,对中央财政支持、重点促进发展的内容确立有效的实施模式,引进多元共建机制,从法律上明确界定。