基于视觉认知理论的社区老人康复器械优化设计

杨娟 那成爱

(湖南科技大学建筑与艺术设计学院,湖南 湘潭 411201)

随着社会生活水平的提升,长寿老人的数量日益增长,然而不健康的生活方式导致寿命延长的老年群体呈现失能率持续增长、群体性慢性病和个体多种慢性病共存的现状[1]。2016年10月,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》提出,推进健康中国建设,要坚持预防为主,要调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复。因此在老年群体失能和慢性病的问题上我们要致力于运动康复与预防的研究。随着社区居家养老服务模式成为我国现行的养老模式,各种针对老年群体的康复器械涌入市场。

以社区为使用场景的运动康复器械的主要用户群体可能是社区医护人员,也可能是老人或老人子女等,使用人群具有高度多样化特征。老年疾病的复杂性与个体老化程度的差异性使得社区老人对于康复器械的需求也呈现多样化、个性化特征。传统单一功能的康复器械及不具有针对性的康复运动形式已难以适配老年群体对于运动康复的需求。因此须对老年人运动康复器械进行相应的改善和升级,基于用户需求进行产品优化设计是除新技术、新材料研发之外最有效的方法和途径。其中,关于老年人失能康复器械产品的可视化研究是直接关系到老年群体使用体验的迫切需求,值得研究者们深入探析。

1 社区老人运动康复器械使用现状

社区居家养老服务模式是以社区为依托、为居家的老年人提供所需服务的养老形式。这一模式在日本、美国和英国等国家都受到了青睐并进行了大量研究和尝试,为目标老年人提供日常生活照料、家庭病床、康复训练和心理治疗等服务[2]。

市场上常见的针对老年人的运动康复器械包括:单个部位训练器、上下肢康复训练器、下肢康复训练机器人(图1)、站姿保持器等及组合式康复训练组(图2)。群体性的失能和慢性病使运动康复器械成为缓解养老压力、提升老人生活质量不可或缺的重要产品。以往人们只有在出现突发性疾病或老化疾病等类似的身体异常情况下才会在医生的建议下使用康复器械,但由于群体性的失能和慢性病给养老带来了巨大的负担,因此社会各个层面都将通过运动康复来预防失能和疾病提升到了极其重要的地位。同时由于我国社区居家养老服务模式发展不平衡不充分的现状,使得康复器械的使用状况与以往相比呈现出明显的差异,在诸多方面对用户群体产生了明显的影响。

图1 下肢外骨骼康复训练机器人BEAR-H1

图2 帕维尔康复辅具训练组[3]

1.1 场景的可用资源呈现断崖式减少

在推行社区居家养老服务模式之前,康复器械的使用场景主要集中在医院及各大疾病康复中心。这些场所使用的目的性较为明确,用户都有很强烈的康复需求,产品使用率高、针对性强,同时有专业的医生开具运动处方,专业的护理人员辅助用户进行使用。由于产品的使用者是具有专业医疗、康复知识的群体,因此对产品康复需求不强,对辅助使用者的要求很高。而在施行社区居家养老服务模式之后,康复器械的使用场景变更为普通的居民社区,这些社区存在医疗资源不足、资金来源匮乏、专项护理人员缺乏的情况[4]。尽管因不同地区经济发展不同导致资源配备不同,但从整体上看,相较于医院及各大康复中心,社区这一使用场景的各类资源还是很大程度地减少了。

1.2 用户的康复需求趋向多样性增长

在实行以社区为康复器械承载地点之前,康复器械的用户群体大多为因突发疾病导致身体技能受损的残障或身体不便人士、机体老化程度严重阻碍日常生活的老年人及因各类慢性病影响到生活质量在医生建议下进行运动康复的人群。而康复器械在社区开始使用后,主要使用群体变成了身体机能较为完善的自理老人,除了发达地区给失能老人和半失能老人配备了专享的康复治疗仪器以外,大部分康复器械使用者都是自理老人。且因个体生活经历的不同,上肢康复、下肢康复、认知康复与各类复杂各异的康复需求接踵而来,各社区老人健康状况完全不一样,导致康复需求趋向多样性增长。医疗资源匮乏和专项护理人员配备不足,普通的康复器械完全不适配社区这一场景,需要购入成套的进口产品才能基本满足康复需求,这给本就资金匮乏的社区带来了巨大的器械购入压力。康复器械的使用者由医护人员等专业人士变更为全体老龄用户和水平不足的社区义工,用户的诉求呈直线式增长,功能精细单一的康复产品必将迎合多样化需求走向普适多元化。

1.3 康复器械使用率大幅度降低

在推行社区集中使用康复器械之前,医疗场所的康复器械分类明确,功能精细,如有专治骨骼康复的骨科医院、专治视力康复的眼科医院。这些场所来访的用户目的性强,因此专业仪器利用率很高,不会有闲置的问题。然而社区居家养老服务模式下的康复器械从视觉上来说,一眼看上去器械就存在安全性不确定、易用性不强、包容性不足、智能化程度低等问题,不仅老人不会用,甚至护理人员和家属也因安全问题不建议使用,导致康复器械存在很大程度的闲置。长此以往会出现尽管投入大量昂贵的康复器械,老年群体的健康状况依然得不到改善的问题,因此优化社区老人的康复器械设计,以视觉要素调动使用积极性是提高康复器械使用率的有效方法。

2 社区康复器械视觉设计不足分析

在一般情况下,康复器械的设计核心是用户病理机能是否能得到有效锻炼,简而言之就是针对老年群体的运动协助能力。通常是通过传动功能、调节功能、控制功能来实现其康复运动功能,以正确动作引导用户进行长期的轻负荷运动来达到预防失能和辅助康复疾病的效果[3]。但这只是康复器械的基本功能要求,满足这一要求的器械只是合格的康复器械产品。在社区这一使用环境下,很多康复器械产品出现了许多不便使用的重要问题:主要是由于视觉设计语言的缺失导致的器械视觉安全性和易用性不足造成用户体验较差,降低用户对运动康复的可接受性,从而导致社区康复器械长期闲置或完全不用。

2.1 视觉误识别导致使用排斥

产品不具备明确的视觉标示,在视觉上无法与用户长期生活经验积累下的概念模型产生共鸣,因此无法在第一时间根据自身经验或直觉对其安全有效的使用方法进行判断。又因康复器械这类大型仪器不像体温计等小型产品,错误操作会产生很大的误伤风险。使用方法不明确导致用户产生排斥器械的畏惧心理,使得有益健康的器械被迫闲置是非常遗憾的。以友达颐康公司推出的SMARC 智能型功能性运动系统为例(图3),这套产品模仿日常生活所需的动作进行康复训练,设计可以很好地帮助自理老人进行身体机能的锻炼,该公司在研发时多次证明了其有效性。然而在实际使用过程中,依然不推荐没有配备专业康复师的机构购买和使用。这是由于很多不熟悉这套器械的使用者很难正确设置适合单个老人的康复模式,更不要说让老人独立使用这一整套器械了。老年群体普遍受教育程度不高,而康复器械功能众多,操控功能繁多复杂难选,因此需要简单清晰可视化的视觉交互才能提升用户使用体验,从而提高康复器械的使用率。

图3 SMARC 智能型功能性运动系统

2.2 操作性视觉要素过多导致易用性低

康复器械的使用方法有着非常严格的医疗标准,尤其是针对较为脆弱的老年群体,稍有不慎就会出现安全问题。专业的康复护理师学习如何使用仪器都需要花费大量时间和精力,对于较少接触这类仪器的老年群体和水平不足的社区义工而言,在未经学习的状况下很难保证安全有效的使用。因个体机能的差异性导致康复器械类目十分繁多,而通常为适配老龄用户进行的器械设计多为结构性而不是与个人经验契合的可识别的外观,因此一定程度上的要素过多会导致用户面对产品时产生执行的鸿沟。如图4所示的多功能健身器材,兼具举重、躺椅、仰卧起坐等康复功能,用户不知道该如何操作才能有效锻炼身体,也不能准确识别哪个功能为主要锻炼方式,因此直观、简洁且符合老人长期生活经验的操作视觉提示才是社区老人最需要的康复器械存在形式。

图4 多功能健身器材

2.3 外观过度功能化忽略心理需求

针对老年群体的康复器械主要用来缓解失能进程和辅助慢性病的治疗,由于我国老年群体健康状况存在极其复杂的个体差异,多数康复器械的设计都针对于产品的功能性创造,较少涉及到影响老年人心理状态的造型材料及色彩触感的因素。上述所涉及的康复器械中较为代表性的产品多采用钢铁材料和硬质皮革坐垫,虽能有效缓解失能及抗腐蚀耐脏,但在视觉上给使用者带来了一些心理压迫感。老人和家属本就对康复器械能恢复身体机能抱有不了解甚至怀疑的态度,此类冷硬的材料肌理更使得社区中各类使用者避而不及。

3 视觉认知理论在产品设计中的应用

3.1 视觉认知理论概述

心理学理论认为,认知主要指的是一个信息获得、存储、转换并使用的过程,而大脑对获取的信息进行加工是实现认知活动的前提。视觉认知则是指人类通过视觉感知获取及加工信息的过程,研究表明在个体接收的信息刺激中有83%的信息接收来源于视觉系统,由此可见视觉是个体获取信息的主要通道[5]。以视觉识别为基础所形成的认知能力(如推理分析的能力和环境感知的能力等)帮助我们对事物进行基本的判断和了解。基于这一特点,视觉要素的设计对于重视用户体验的器械设计来说是十分重要的。不恰当的视觉识别会使用户产生排斥亦或造成执行的鸿沟,使用户产生习得性无助,造成具有良好功能的产品因视觉识别不足而被闲置甚至被市场淘汰。

3.2 视觉认知理论的设计应用

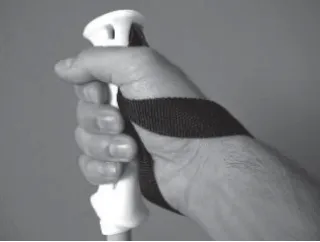

梳理认知心理学中的视觉认知理论研究和实践应用。在理论方面,有学者从视觉认知的角度研究了产品形态构成与视觉动力规律的关系[6];另外也有学者针对头盔显示界面的认知问题,基于视觉认知理论,对其界面进行了图标、布局、色彩编码研究[7]。在实践应用方面,由于视觉认知机理对产品的设计形式具有重要的指导作用,因此也被广泛地运用于产品设计实践,主要领域是在产品外观的形态、色彩和材料肌理等方面。例如:使用凹凸结构引导用户抓握位置的握手设计(图5);紧急呼救按钮常使用亮眼的红色起到警示作用(图6);利用不同的材料肌理提升用户视觉体验,增加产品层次感(图7)。

图5 凹凸把手设计

图6 醒目的色彩提示(作者自绘)

图7 不同材料肌理的使用

总体来说,视觉认知机理在产品设计过程中具有极其重要的作用。而根据前文所述,在推行社区居家养老服务模式的进程中,针对老年群体的运动康复器械所暴露出的设计问题多与产品识别、使用方式和视觉交互等有关,这些问题完全可以通过运用视觉认知机理进行解决。因此,基于视觉认知机理的社区老人康复器械设计的可视化设计方法可有效改善和优化目前社区康复器械在使用方面存在的问题。

4 社区老人康复器械优化设计原则与方法

尽管针对老年人的运动康复器械的核心评价标准是其康复功能是否能实现,但其视觉设计要素会在多方面影响运动康复效果的发挥,因此有必要基于视觉认知机理对老年人运动康复器械的设计提出具有可行性的设计原则和方法。

4.1 优先级设计原则

老年人失能康复器械设计的优先级原则主要有两方面的含义。首先,此类产品是以协助老人进行康复训练为核心诉求,因此在设计过程中,各类视觉要素的取舍必须以直接或间接提升器械协助老人的康复功能的能力为依据,形成明确的优先层级关系(图8)。通过姿势镜和激励声音的用户引导要素改善康复器械的易用性;通过老人身体状况实时监控面板的显示要素提升康复器械的安全性;通过触控简单、与用户个人经验中的概念模型相似的标示的识别要素提升用户的体验度,美学诉求要素则在不影响康复器械使用的基础上给用户带来愉悦的视觉感受。其次,在针对老年人的运动康复器械设计的视觉要素之间,也需要依据一定的优先级关系进行设计,使其有序地呈现在用户眼前并提供视觉导引,而非简单的要素堆砌,避免由于多种视觉要素的使用而导致产品信息的杂乱,甚至导致对用户使用造成干扰[8]。

图8 优先层级关系(作者自绘)

4.2 视觉要素指引的设计方法

在具体设计过程中,基于视觉认知机理利用相关的视觉要素对康复器械设计的使用引导、识别标识、状态显示和美学需求等方面进行系统的梳理,可采用视觉要素指引的方法,主要包含以下3个方法。

4.2.1 视觉形态指引法提升康复器械使用率 视觉认知中的形态指引法是指通过具有暗示性的形态或结构设计,对用户的使用行为产生引导的方法。例如在针对社区老人康复器械的设计中,可在康复器械上姿势镜和激励音效的视听反馈,对老人的锻炼进行形态指引,鼓励老人进行有效运动(图9)。在医疗场所康复器械的实际使用过程中,医护人员需要实时关注老人的身体运动情况、上下肢弯折程度,实时询问运动感受,用专业的医疗知识和个人素养保证康复器械使用的安全性。可结合热红外传感器技术设置姿势镜对使用康复器械的用户进行屏幕实时显示,供患者对身体异常姿势进行矫正训练,可矫正姿势与动作异常。将其应用到全身康复器械的设计中,在大屏幕上实时指出训练错误点,可使老人直观、准确识别自己的错误并根据指示即时改正,避免因不会使用导致挫败自卑感,从而不愿进行锻炼而导致器械闲置。

图9 姿势镜矫正及视听反馈示意图(作者自绘)

4.2.2 色彩指引法增加器械可操作性 视觉认知理论中的色彩指引法指的是通过颜色的变换与性状等视觉要素对用户的使用行为产生引导的方法。色彩是用户与产品之间视觉交互的重要媒介,是消费者与产品沟通的第一语言[9],与个人生活经验中的概念模型高度吻合的典型特征的色彩设计能够唤起人的视觉联想[10],因此,使用色彩对用户进行使用引导是较为直观有效的方法和途径。 例如,在使用康复器械更换模式时,太过复杂的界面老人难以识别。但长期生活经验积累使人认为灰色是没选中,绿色是选中的,因此在康复器械的界面操控设计上,可以用绿色来指引用户使用,增加设备可操作性(图10)。

图10 模式切换交互界面(作者自绘)

4.2.3 材料肌理指引法满足视觉心理需求 视觉认知理论认为在产品上使用不同的材料肌理可在视觉上唤起用户的认同与响应,从而引导用户正确使用。由于用户对材料直观的感受是对材料体验的简单记忆,是被用户普遍认可的权威认知,远超出技术和智能所能给予的体验诉求,因此往往可以给予用户直接的心理映像。例如在充满金属和高科技的康复器械上加入柔软舒适的垫背和结实柔软的橡胶安全带(图11),安全绑带和舒适垫背从视觉和触觉上给予使用者全方位的保护,无论是视觉识别还是实际使用都能获得极大的心理和生理双重安全感。

图11 安全绑带及柔软坐垫示意图(作者自绘)

5 结论

随着社区居家养老服务模式的推行,康复器械使用场景由康复医院转向社区。社区医疗资源匮乏、用户病状复杂、由用户排斥导致的康复器械使用频率降低等问题阻碍了社区提供养老康复服务,适配于社区老人的康复器械设计优化已迫在眉睫。由于康复医院都配有专业的治疗师,因此康复器械设计多关注产品的功能性而忽略了用户的可接受度。针对康复器械由场景转换带来的针对老人的形态引导不足、操作要素过多及外观过度功能化忽视心理需求等问题,在保障器械康复功能的基础上,采用形态、色彩、材料肌理等视觉指引法,对社区老人康复器械的使用引导、识别标识、使用显示和外观造型的心理美学需求进行优化设计。通过设计层面的优化帮助老年用户尽可能有效使用康复器械的核心康复功能,从而提升康复器械使用率,缓解日益严峻的老年群体失能与慢性病问题。

(本文图片除说明外均来自网络)