亲缘关系的问题探寻与儿童的解释性再创造

连楚筱

(杭州师范大学 教育学院,浙江 杭州 311121)

一、引言与概念界定

人类社会的亲缘关系一直被伦理学、社会学等多个学科领域关注。[1]亲缘关系(kinship)作为社会基本结构的顽强存在,是整个社会人情关系网的基础;亲缘关系照料(Kinship care)更被视为一种可最大限度将传统寄养护理的某些风险降至最低的方式,使儿童与大家庭保持联系,并使家庭关系持续发展。[2]在传统时代,人以群的状态整体共存,社会的基本构成形式主要为血缘、地缘和宗教共同体等,亲缘关系成为这种社会组织结构的核心内容之一。[3]而对于以宗族、亲缘关系为基本结构形式和社会生活重心的传统中国社会来说,这方面研究更是十分重要的。正如费孝通所言,中国的乡土社会是“一个‘熟悉’的社会,一个没有陌生人的社会”。[4]

著名心理学家帕森斯(Talcott Parsons)阐述了传统家庭独有的育儿(儿童的社会化)和成人的情绪安定作用,正如常说的一句话,“家是我们永远的港湾”。但是近年来,工业化和城市化使传统的家庭关系处于溃散状态,新型家庭关系一跃成为新的话题。在考察当代家庭的现状时,亲缘关系赋予成人与儿童的情绪如何?它是否发挥了安定情绪的功能?我们不得不承认,在某些时候,家庭不但不是休憩的地方,反而让人在人际关系上体验着地狱一般的痛苦,亲缘关系暗藏隐性风险。而风险预示着必然有相应的“被承担者”,那么儿童作为亲缘关系中的主体之一,在亲缘关系下是处于被压迫还是反抗?

解释性心理理论将人们的认知过程看成是一个主动的建构过程,儿童关于信念的获得并非对信息的简单复制,而是心理过程建构和解释后的产物。儿童在6~8岁开始获得“解释性心理”(Interpretive mind)。[5]不同于“复制性心理”,拥有解释性心理的儿童能够理解人们对外部世界的建构和解释,可以认识到,即使所获信息完全相同,也可能导致对同一事件的不同理解,即产生一种“相对思维”。这种“相对思维”可能始于个人审美偏好与习惯,后至客观事实领域,随着儿童年龄与心智的逐渐成熟,进一步扩散至抽象的规则和契约层面。

儿童为了获得对于自己生活的部分控制权,会去抵制成人所施加的某些既定传统与规则,即进行“二次调整”(Secondary adjustment)与“再创造”(Re-creation)。[6]“再创造”虽是荷兰著名数学教育家弗赖登塔尔在数学学科中提出的一种教学方法,指将数学作为一种活动进行解释与分析,让学生获得从事数学活动的机会。但是该词后续在教育领域中进一步泛化,涉及艺术、文学、设计等多门学科。

本研究将儿童对于亲缘关系的“解释性再创造”界定为:儿童通过自身心理过程的主动建构,解释与分析传统亲缘关系的相关规则并形成儿童群体自身的生活方式。

二、亲缘关系的问题探寻

亲缘关系存在两方面的属性:一方面,亲缘关系有其生物学属性,它包含着人类婚配和生育的生物学遗传性事实,由此形成了亲缘关系中不同的生理学主体——成人与儿童;另一方面,亲缘关系不仅是生物学意义上的,其主旨在于婚姻的法则导向下对的内外亲疏的区分,因而也是文化意义上的概念。

1.基于文化立场——传统的“原罪”

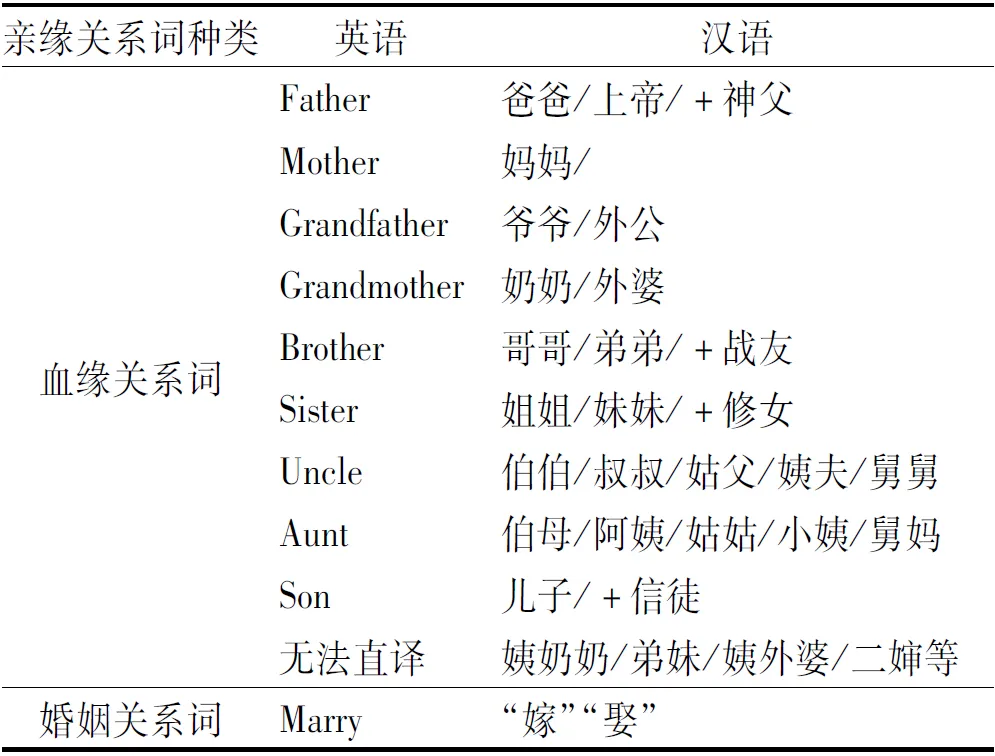

亲缘关系在文化意义上的外化表现是一系列的“亲缘关系词”,“亲缘关系词”存在于汉语和英文两种语言体系之中。这些词有些是血缘关系词,有些是婚姻关系词,每个英文词汇都有它们对应的中文释义,如表1所示。我们若将亲缘关系放到文化语言学的角度上去分析,立足于中西亲缘关系词的比较,可以发现如下差异:

表1 中西方亲缘关系词对应举例

(1)笼统包容与精准决断。中国习惯使用精准的亲缘关系词,几乎表现为一个亲缘关系词对应一种角色;而英美人喜欢使用某个笼统的词汇去涵盖多种角色的可能。英美国家在词意方面体现出一种“母性原理”①,母性原理的主要作用是“包容”,包容一切,认为所有的一切都绝对平等。例如Father一词可以容纳爸爸、上帝、神父等多重含义,此时的亲缘关系词突破了血缘的界限,蕴含了社会中其他角色的可能性。中国则表现出词意上的“父性原理”,父性原理拥有“决断”的功能,它将字词进行切断分割并精准区分。以“父”字为例,其表意仅为父亲;同时,从词源分析,“父”像一把执教者处罚子女的斧头。[7]我们无法对“包容”与“决断”进行绝对褒贬化的评价:“包容”扩大了词意的外延,但也隐形增加了词用的错误率;“决断”使词意狭隘化,但深化了词语本身的含义。

虽说二者在文化立场上是无对错之分,但是“过度精确”则是不可取。过度精确带来的是由血缘关系异化成的家的异态格局,这种现象尤其反映在以巴金和张爱玲先生为代表的20世纪上半叶的文学界。他们以“家”写“世变”,猛烈抨击了封建大家庭中伦理的虚伪性、血缘亲情的自私、婚姻制度的荒谬性等。

(2)追求平等与明辨亲疏。汉语中精确的亲缘关系词可以准确表达人与人关系的疏密程度,但也从侧面暴露出中国“男尊女卑”的鄙陋文化传统。以marry一词为例,而中文对应有“娶”和“嫁”两个词意。“娶”为“娶进来”,而“嫁”为“嫁出去”。与“出去”相比,“进来”自然会显得更尊贵和亲切。西方认为男女婚恋自由平等,没有“嫁、娶”之分,所以表示“结合、结婚”。当中学生在学习marry一词时,往往会加上“to”“with”,这其实也是一种隐性思维习惯的暴露,我们会潜意识认为女性是附属于男性的、女方需要嫁“给”男方。再如:grandmother,中文对应“奶奶”和“外婆”两个释义。在中国人看来,父亲的父母是自家人,而母亲的父母则是外人,所以就有了“外”公、“外”婆,“外”字充分显示了人际关系间的疏离程度。

(3)基督教传统与礼制文化传统。英语受宗教特别是基督教影响深远,其亲缘关系是从Adam和Eve开始的。当英国人受到惊吓时,喊“Oh,my God!”“Jesus Christ!”在英语中,人们对牧师称呼Father,对修女称呼Sister;牧师称呼他的信徒为Son。汉语则不然,其受传统孔孟儒家礼教思想的影响根深蒂固。根据“礼”,人际间的交往首先要正名,即要求每个人都要明确自己的身份,如辈份、血缘称呼、官衔、职衔等等。同时,等级制的森严性使得人们在称呼某人时必须带上亲属关系语言,以示辈份或血缘关系,如大伯、二婶、李大妈。在英美社会里,年幼者直呼年长者姓名的现象很常见。而在中国不要说长辈、父母,即使是同辈、同事之间也不能直呼其名,而必须在姓的后面加上官衔、职衔或者亲属关系词,以示尊重。

2.基于主体立场——成人的“压迫”

皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)是法国当代著名的社会学家,他在其著作《区隔:趣味判断的社会批判》(Distinction:A Social Critique of the Judgement of Taste)中列出了社会分析模型的简要公式:“[(惯习)+(资本)]+场域=实践”。立足于本研究,我们可以将此公式进行如下解释:儿童和成人带有不同的惯习和各种资本,在亲缘关系中斗争,从而形成独有的态度场域,并由此产生了不同的行为特点。

在布迪厄看来,“惯习”并非简单的个体化的个性,而是强调类似于荣格的某种“集体潜意识”,是作为一种客观力量并作用于个体的。因此,成人与儿童的惯习并非狭隘化为个人维度,而是一种成人群体或儿童群体的共同意识。“场域”不是一种对社会的单纯的空间分割 ,而是指有一定文化特征因素在其中作用的相对独立的具有社会性的“场域”。成人与儿童在各自的场域中同样拥有各自的主观意志。但是场域内往往会存在力量和竞争,[8]在场域内部会因为资本的竞争产生一种“统治性观念”,在场域之间也会因为资本的比较产生强势与弱势,场域之间的融通则依靠个体因为对抗资本而产生的个体间的互动。反映在亲缘关系上则表现为:成人与儿童各自内部会产生某种主流性统治性观念;同时由于资本的不同,成人与儿童场域之间的力量会产生不平衡,表现为强势方与弱势方;但是由于场域内统治性观念的压迫,必然会产生个体(小群体)的对抗,从而拓展场域的范围与性质,融通若干不同的场域。

传统意义上,成人对儿童表现为照顾与控制的取向,儿童处于“被发现”和“无为”的地位,因此在亲缘关系上往往会产生一系列压迫性话语与行为,具体表现举例如下:

(1)学业内卷化与儿童工具化。“内卷”一词最早出现在康德的《判断力批判》中,后由戈登威泽对其进行补充并提出“内卷化”,“内卷化”社会主要体现为一种朋辈群体高度竞争的现象。[9]中国社会普遍弥漫着“内卷”的氛围,职场内卷如此,学业竞争更甚。这既是激活中国社会不断进步的重要动力,也客观上造成了个体竞争压力的增大。“00后”独生子女常年学习并游走于各种课堂之中,他们从小到大都在“内卷化”的教育体系内生长生活,基本独立于扩大化的家庭。对于青少年学生而言,特别是大城市中的青少年学生,他们几乎从小就周旋于各类辅导班、奥数班、艺术体育素质课程班,他们的世界被学校及各类辅导班所“窄化”成为一个个的“学习机器”。[10]这种内卷化的社会生长环境,对于青少年学生而言,休闲生活被极大地压缩,走亲访友则会更少。

更有甚者,孩子有时会成为父母相互攀比的工具,尤其是逢年过节,总会听到“你家孩子成绩怎么样”“你家孩子考了多少分”等话语。对于孩子而言,这些举动导致他们抗拒走亲访友。他们眼中的亲戚变成了“塑料亲戚”,亲属之间不再是血脉相连,而是利益与攀比相连。我们必须要明确,儿童拥有其自身价值,并非工具。超越工具主义,找回儿童失落的内在价值,让每一个儿童在教育和社会中获得解放,是今日儿童价值论的愿景。[11]

(2)居住地变换与儿童被迫流动。城市化和社会流动加速了城市居民跨区域形态的居住分离。特别是随着高等教育的普及,在以往城乡流动的基础上,增加了城城流动。作为父母,都希望自己的家庭能够在更发达的地区和城市扎根,孩子能够拥有更好的教育。因此,核心家庭往往与爷爷奶奶、外公外婆、兄弟姐妹分离,导致下一代(如“00后”青年群体)从小就形成了亲戚之间因空间距离到情感疏离的社会交往状态。城市化造成核心家庭的居住地变换,解构了传统社会中的大家庭小范围空间的相邻居住形态,为青年世代之间的面对面交往带来更大难度。因此可以说,城市化、工业化与社会流动加速的同时,也加速了青年世代的“断亲”②现象。罗吉斯认为人类关系分为初级关系和次级关系。在工业化时代浪潮下,初级关系(如血缘的或地缘的群体)的重要性不断降低,而次级关系(如具有共同利益的正式组织)的重要性逐渐提高。人们的社会关系变得更加正式、更加非人化和科层化,亲缘关系式微成为一种客观社会现实。

三、儿童对于亲缘关系的解释性再创造

新童年社会学是上个世纪80年代开始兴起的关于童年研究的新范式,它是在批判传统社会化理论与传统童年研究的基础上发展起来的。它否认儿童仅仅是一种生物学事实,否认儿童的消极地位,提倡把儿童作为一种积极建构的社会主体加以研究。[12]新范式所尝试的即是给儿童以声音,儿童作为有力量的社会行动者,他们不仅能以创造性的方式重构自身,且能为成人及社会发展做出重要贡献。正如哈德曼(Hardman)所说,应当从儿童自身角度进行研究,不是把他看作成人教育的容器。[13]尼尔·波兹曼(Nell Postman)在《童年的消逝中》(The Disappearance of Childhood)同样写道,“儿童自身是保持童年的一股力量,当然不是政治力量,是一种道德力量。看起来,儿童不仅懂得他们与成人不同的价值所在,还关心二者需要有个界限;他们也许比成人更加明白,一旦这一界限被模糊,那么一些非常重要的东西也会随之消失。”所以,尽管在亲缘关系上儿童背负着成人带来的一些隐性的压迫,但是儿童也是积极的社会行为的承担者,他们能够独立“自由探究可能性”(free exploration of possibilities),并有能力进行亲缘关系的解释性再创造。也就是说,儿童不是消极被动的存在,而是积极主动的主体。而这种主体性既体现在对于自身童年的创造,也体现在对于社会的建构;他们既建构自己的文化,也对整个社会的发展做出各个方面的贡献。

1.“学缘”:摆脱孤独的现实路径

通过观察日常生活可以发现,以血缘为纽带的亲缘关系有时候会给孩子徒增一些潜在的压力。例如在逢年过节或者家族重大活动时孩子们常常会遇到一些陌生的所谓亲戚的面孔,父母便拉着孩子依次介绍,而观察这时的孩子,基本都是一脸尴尬、一脸懵或是跟着父母一起陪上笑脸。而“学缘”关系则给予了孩子一些喘息的空间,他们会更加自然与同伴相处,聊天的话题也会更多,其实有些时候“儿童比成人更懂儿童”。

“00后”儿童或青年群体在传统亲戚关系式微而新型朋辈同学关系紧密化的基础上,逐渐养成了一种生活上、心理上、情感上更加亲近于好朋友式的同学群体。久而久之,在青少年成长过程中的日常生活里亲戚“不在场”或者被朋友替代。尤其是进入了现代化、开放性、高流动型的社会之后,中国人的社会资本网络结构发生了较大的变化,以“学缘”而非血缘的同学关系、校友关系逐渐占据了社会关系的重要方面。

建立在同学、校友、师生、学校同事等基础上的学缘关系,是一种以血缘、地缘为基础同时又超越血缘、地缘的因缘。它可产生一种与血缘共同体、地缘共同体及业缘共同体不同的新的共同体,是将不同血缘、不同地缘及不同业缘的人连接在一起的重要纽带,已成为具有多重社会价值的第四种关系。

那么由此引发我们思考一种全新的伦理观——非血缘制亲缘家庭观,即指打破以合法血缘为根基的单一家庭组合方式,构建由“友爱”的链接而自发组成的非婚姻制非血缘的新式家庭亲缘关系。这种家庭观在文学类作品中提及较多,它破除了庸俗性血缘幻象对现世生活的维系、操控和羁绊,从而建构新的伦理规范,这可以为解决现代人的“孤独”困境提出一条新的可供思考的现世途径。[14]

2.“寄网而生”:回归传统亲缘的序曲

随着电脑和互联网在我国的日益普及,未成年网民规模持续增长,触网低龄化趋势更为明显,而网络沉迷、电子游戏沉迷更是引起了社会和研究者的关注。因此,我们常在研究和相关论述中将互联网视为儿童成长路上的一把利剑加以批判。但儿童为何会沉迷网络?“寄网而生”是否一定要加以罪责?

儿童沉迷网络是为了追求游戏胜利的成就感和快感还是与网络朋友交流的满足,或者是单纯的消磨时间。这些回答是从儿童主体性需求(内因)出发。我们若从外因分析就会发现,儿童的“寄网”行为是其家庭生活、亲子互动和家庭监管缺位或过度压迫下出现的一种补偿行为。[15]这样的一种补偿行为极大地填补了儿童和青少年面对面现实生活中的社会交往空洞,他们拥有了独属自己的精神家园。儿童对于亲缘关系的维护并无明显的主观意愿,若他们能够依托网络,合理正当地解决一些在家庭中无法解决的情绪问题,其实也并无大碍。所以,“网络”并不应该成为一个被大众污名化的词汇,“寄网而生”也不一定要成为儿童的一份罪责。伴随着儿童的成长和不断社会化,他们对亲缘关系有了更加直接的认知和体验,待成家立业、成为父母之后,相信他们会唤醒亲缘关系并主动维护。

亲缘关系兼具生物性和社会文化属性,是一种现实存在的基础社会结构形式。即使亲缘关系已不像传统那般,但是人的本体需求仍要求亲缘关系网的存在。[16]“断亲”行为会随着儿童年龄的增长和社会化而淡化,儿童在长大后会用自己的方式去经营和维系亲缘关系。儿童在特定阶段对于亲缘关系的解释性再创造在某种程度上是自身责任的回归,也是对成人的“文化反哺”。

注释

①“母性原理”,同下文的“父性原理”,出自河合隼雄所著《家庭的牵绊:关于家庭关系的思考》一书。原文中特指家庭关系中母亲和父亲的责任,与本文所要论证存在不同,特在此说明。

②所谓“断亲”,并非个体正式声明断绝亲戚关系,而是一种懒于、疏于、不屑于同二代以内的亲戚互动和交往的想法,简单讲就是基本不走亲戚。