浅析安岳毗卢洞“千佛石壁”风格特征

刘林

南充文化旅游职业学院 四川 阆中 637400

一、千佛洞“千佛人”的世俗生活

大家所熟知的千佛龛题材比比皆是,但大多以小坐佛的形象出现,而位于四川安岳毗卢洞千佛洞中的千佛龛例外,此处千佛龛造像均以满壁捐资供养人来代替小坐佛[1],是何种原因使当时的工匠采取这样的题材内容进行表现,那就得进一步了解两宋时期的世俗生活趣味了。

宋代商品经济高度发达,由此产生了一个新的阶层—市民阶层,普通老百姓有了更多可供支配的金钱,他们的消费则更自由,更世俗化、功利化。虽然安岳境内的单处佛教石窟规模不如毗邻的大足石刻,但是其分布范围广泛、数量众多,造像艺术水平也不亚于大足石刻,可想而知,信奉佛教的当地的老百姓规模不小,信奉程度也极高,老百姓热衷于花钱出资修建属于自己的石窟造像,我们称这些出资人为供养人。而千佛洞中所雕刻的满壁“千佛”人物形象,则是由当时发愿出资捐赠的供养者,皆有名有姓可考,每位供养人旁边都留下了姓名,以修行者、诸菩萨、比丘的姿态以聆听佛法以及接受佛的教诲,成就供养人积累福报,增加现世利益的心愿[2]。工匠们也非常巧妙地将诸位形象与小坐佛形式相结合起来,每位人物着通肩袈裟,跏趺坐于小圆龛中,远远看去极其统一,但走进观之,又各不相同,其中供养人形象或持不同法器,或作各式佛法印,或怀抱婴儿,或曲腿斜身。众多人物的发式、姿态、衣饰等变化无不体现出宋代民间的世俗生活趣味,且完全融入于佛教造像艺术以及宗教仪轨之中。观看此处,犹如当时宋人浮现于壁,有的静坐禅思,有的交流佛法,有的侧耳倾听,还有的则酣酣大睡,也许这些形态是主人公有意为之,好彰显自我个性,也可能是工匠抓住常见的人间百态挪而用之,无论怎样,这都是给后世留下了宋时巴蜀乃至全国的世俗生活情趣。

二、千佛龛的形式美

1.布局的形式美感

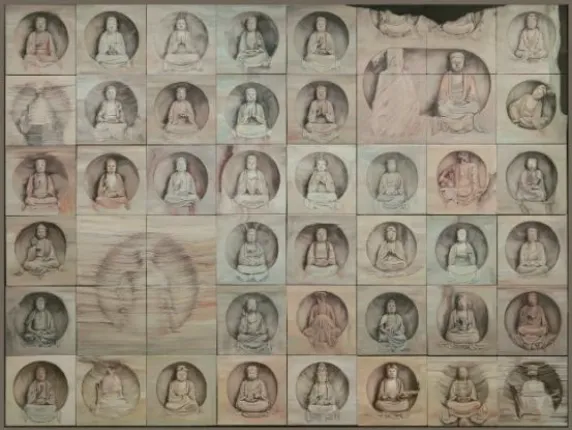

该窟高7米,宽7.45米,纵深8.6米,从该窟的形制上看,既算不上完全意义上的龛,也不能称之为窟,为了窟内的光照去除了屋顶设计,而留出方形天井,这使得窟内十分明亮。窟内有一凹形石基坛,基坛上方正壁有主尊华严三圣结跏趺坐于莲台之上,为宋代作品。该窟最具特色的当属基坛下方以及进门左右两侧石壁的千佛圆龛。千佛圆龛的布局排列十分具有形式美感,共约三百一十余身,每身直径约二十厘米的小圆龛三面环绕于石壁之上,犹如一幅长卷,置身其中,便能感受到画面的震撼之势。每面小圆龛布局大致相同,上下两排错位排列,另外,二身人物并坐像,三身人物并坐像各一龛,但门口处左边一壁布局略显不同,恰如其分地展现了不一样的形式美感。现主要以此壁外半部分,也是此千佛圆龛中最为精彩的一部分进行分析。整壁可分为上中下三层,上层为一排五尊大型圆龛,左右各分布有小圆龛,左半部分小圆龛现已残缺,中间为主体部分六排小型圆龛,最下层空有石壁不做雕刻,保留了运刀痕迹,但左侧有四处祥云图案,共计九十四龛,小龛直径约二十厘米,大龛直径约四十厘米。大体上小圆龛上下错落排列,但有趣之处就在于此,右半部分第二排出现三身并坐佛龛,以此打破了原有规律的形式排列,又在第四排同样的位置空出半位,以求得右边呈垂直方式排列,这样一来,整个石壁小佛圆龛布局变化中有统一,统一中又有变化,不至于流于规整、呆板的局面。再加上最上层大型圆龛相结合,与小圆龛形成对比关系,使其布局更加具有形式美感(图1)。

图1 千佛龛左面石壁

2.结构线的形式美感

结构线常在西方素描的范畴里讨论,但是,在中国传统绘画或是雕塑中,都隐含了其结构线,在造像艺术中,中国工匠从来都不追求像西方式的那样严谨的结构,而是遵循中国画中所说的气韵与骨法,以此来展现中国雕塑中的意象审美。该龛亦是如此,布局上的灵活安排,造就了隐含的变化的结构线。刚才所说布局,千佛圆龛并列而排,本身就具有了横向的线条将其分层罗列,加上错落排列的方式,又出现了斜线交叉式结构线条,通过横向以及交叉式的隐性线条,将小佛圆龛置入其中。当然,以刚才所举例的部分而言,在统一中,既出现了变化方式,同时也会增加线条的丰富性及形式美。此外,每个小佛龛都以直径二十厘米左右的圆形为外轮廓,与刚才所分析的直线形成曲直对比关系(图2)。再则,仔细观察,每个圆形的大小形状又略有差异,或大或小,或扁或圆,各不相同。在这种相对较为规则的曲线、直线外,还有造像本身的不规则的外轮廓线,以及衣纹线的变化与之对应,形成规则与变化的对比关系。再观察每一小圆龛底部都会出现各式衣纹,大多对称分布其上,每个衣纹又有变化,极具形式美感。此处衣纹的出现又打破了原有规整的圆形外轮廓。可想,当时的工匠在雕凿时,所考虑到的整个艺术形式,在寻求统一中,又尽其能突破变化,打破规律,但最后画面又在统一之中,真可谓技艺与审美相结合的典范。

图2 结构线图

三、造型手法特征

该洞窟三面石壁小圆龛整体而言,造像风格能体现出宋代古朴、典雅与和谐的气息,单从各面石壁来分析,左面艺术水平略高于右面,中间居中。我们先看左面的小圆龛,整壁佛龛雕刻手法圆润饱满,人物简练生动传神,衣纹线条流畅自如,开脸极具慈祥亲近之感。相比较而言,右面石壁小圆龛所凿造像线条略显生硬,比例微有不协调之处,整个气息不具左面,虽无从考证,但笔者猜测有可能是学徒所作。虽然整体感觉看上去不及左面,但是右面从人物姿态的生动性来说却更胜一筹。三百多龛的人物抛开造型有明显变化的不说,绝大部分趋于雷同,这也是千佛龛的特有形制所局限,但工匠们却能从中挖掘出不一样的变化,他们始终在寻找方法:我还能从哪入手,让它变化一下呢?细看每个人物的衣角垂于圆形龛外下方,大致向左右方向延伸,既给下排佛龛留足位置,同时又产生形式美感,从造型方面来看,每个延伸的衣角都有区别,或大或小,或长或短;根据盘腿的方式上区别,有的衣角从膝盖两端延伸而出,有的衣角从交叉腿的中间延伸而出;除了绝大部分左右延伸外,还有一些或向下垂直,或延向斜方而去。衣角的设计像空中的祥云一般,将整个佛龛托起,小佛龛最下方便有完整的祥云纹,结合衣角云纹示意着“千佛”们正腾云于空中听讲佛法之势。仅是衣纹就有如此细微变化,可想工匠们在造型设计上为追寻变化而下了不少功夫。

值得注意的是,正壁基坛圆龛底部有一善财童子像值得一提,宋代作为修行的善财童子在安岳、大足一带曾相当流行,该像采用了浮雕加线刻相结合的手法进行雕刻。善财童子像半裸露上身,赤脚踏于祥云之上,衣襟飘带随风而起,恰似跟随众信徒到此聆听佛法,人物塑造比例协调,动态舒展自如,双手合十,面带微笑,十分睿智,衣纹线条流畅,疏密有致,刀法精劲有力,表现出了当时工匠们的精湛技术,堪称千佛洞中的佳作。

四、千佛石壁色彩特征

历经千年,时间的痕迹都通过石壁保留了下来,特别是摩崖造像,由于年久未修,绝大部分造像外的建筑都未能保存,这导致了摩崖造像直接暴露在风雨之中,任由其侵蚀。千年之久,现在所看到的大部分摩崖造像的色彩都已经风化,比如大足宝顶石刻造像,色彩已无最初的那般艳丽繁华,不过这还算是相对较好的,有的甚至色彩全无,裸露着岩石本身的色彩。但这里笔者要说的是,恰恰是这样历经风雨侵蚀的,褪去了原有光鲜亮丽的色彩后,反而更加具有魅力,表现出了一种极具古朴典雅、丰富且微妙的色彩特征,如下具体分析。

此处千佛龛就是褪去了原有的色彩(笔者猜测,当时建造该造像的时候,一般会在表面进行色彩装饰),表现出岩石的固有色,整体呈现黄灰色调,但只要仔细观察,即便是未被雨水侵蚀的地方,也会呈现出丰富的色彩关系,这是不同岩石层的微妙色彩变化。更值得注意的是,由于风化以及雨水的渗透,岩石表面留存了雨水流过的痕迹,使岩石的色彩变得极具历史感与痕迹感,色彩在整体的暖色里又非常自然的融入了冷色,加上部分岩石由于雨水的滋润所生长出的青苔,使颜色更加丰富自然,石壁表面的自然肌理也呈现出丰富的色彩关系(图3)。毗卢洞的柳本尊十炼窟上沿也有一排小坐佛,此处小坐佛有幸保存了当年开凿石窟所绘的色彩痕迹(图4),该色彩更加丰富,能够大致分辨出小坐佛的服饰色彩关系,有的偏橙,有的偏蓝,有的偏紫,有的以黑色勾勒,有的赋以肉色,但由于时间的流逝,风雨的摧残,一切的痕迹都正在慢慢褪去,早已没有当年的艳丽,尽而能够体现出一种历史的沧桑感,岩石表面的流水痕迹以及一层层剥落所留下的斑驳也为色彩增添一笔时间的影子,层层叠叠,变化微妙。

图3 千佛龛局部

图4 小坐佛局部

五、以千佛小龛与色彩为基础的创作实践

基于对传统寺观造型艺术的热爱,有幸走访大足、安岳一带部分石窟艺术胜地,该创作也机缘于安岳毗卢洞千佛洞中的千佛石壁。众所周知,毗卢洞最负盛名的便是被英藉作家韩素音女士称赞为“东方维纳斯”的紫竹观音像以及进入毗卢洞大门右侧的柳本尊十炼窟,堪称中国雕塑杰作[3],可能是由于名气过大,在促足停留之际,却也没有拿来创作的欲望,只是静静的观摩这上品之作。直到来到紫竹观音像后的千佛洞时,满壁的千佛小龛便深深吸引了笔者,走进仔细品摩,思考,发掘其中的创作思路,才有上文所述的一些感悟。

在该创作中,采取千佛小圆龛的基本布局形式,以三十乘三十厘米的小画框拼接的方式,改变原有的布局,置换其中的供养人形象,加入宋代各式各样的造型水平更高的小坐佛,从而组合成新的画面,既能体现出千佛的区别,又能表现更高的艺术造诣,使画面更加具有可观赏性。在前文中所分析的原有布局以及结构线的排列方式下,根据自身画面的需要而做出相应的调整。整个画面横竖垂直排列,小画拼接自然形成的横竖直线,与小圆龛的圆形轮廓线形成鲜明的对比,使其画面更具秩序感,再置换为更经典的小坐佛,使其画面更具宋代典雅醇和之气息。布局上,以完整小佛圆龛为主,加以残缺不全的、二佛并坐的、四张组合为一张大的图形置于其中,形成形式上的对比,使其画面统一中有变化,变化中不失整体,更具形式美感。自由穿插宋代静穆的小坐佛,生动的供养人形象,其中,有完整的、未完成的小龛,破坏的、风化的小龛,形式上极具变化,画面再重新组合排列,打破原有宗教仪轨里规整的布局,加上原有石壁边缘的破损情况进行改造,使画面具有一种残缺美感,从而形成新的画面以契合笔者心象,达到内容与形式的统一[4]。

用色上也遵循岩石的基本色调,整个画面也表现出历经千年的石壁形成它独有的沧桑感与历史感。在选取所画的小坐佛素材中,为了更能达到这样的效果,笔者会主观地加强、减弱或筛选某些色彩,使画面整体颜色上保持岩石的基本色调,但局部却能够表现出丰富的色彩,以求达到变化与统一的结合(图5-6)。

图5 《永恒.瞬间》布局图 210x280cm

图6 《永恒.瞬间》布面油画 210x280cm

总结

千佛洞中的千佛形制之多,全国各地比比皆是,但以捐资供养人为主体而开凿的却寥寥无几,其艺术水平能达到如此高的则更少了,以此整篇文章从世俗化的背景,人物的内容,布局、结构的形式美感以及造像手法特征分析,从而提取元素进行重新组合指导创作实践。安岳毗卢洞千佛洞中千佛石壁也是具有其艺术价值及人文价值的重要意义,不仅能反应出当时千姿百态的民间世俗生活趣味,还能欣赏其质朴简练、形神各异的雕刻水准及形式美感,历经千年,石壁所留存的痕迹,无论是风化或完整的,完成或未完成的,或是色彩的变化与统一,无一不体现宋代古朴典雅之气息。在作品里所表达的正是它独特的人文风采,它不仅是传统造型艺术,还是当今生活化的、个性化的艺术关照以及主客观的色彩的表达。