唐宋诗文中“呵呵”的“禅喜”旨趣

李晓峰,杨 淇

(1.桂林航天工业学院,广西 桂林 541004; 2.新疆大学 中国语言文学学院,新疆 乌鲁木齐 830010)

“呵”本字作“诃”,《说文》:“诃,大言而怒也。从言,可声。”《广韵》:“责也。”《正韵》:“谴也。”《广雅·释诂二》:“诃,怒也。”其本义为因发怒而大声地呵斥、责备。如《后汉书·文苑传》:“祢衡言不逊顺,黄祖惭乃诃之。”《韩非子·内储说下》:“王出而诃之。”“呵”是后起字,《玉篇》:“呵,责也。与诃同。”据南开大学孟昭连考证:“‘呵呵’是一个外来词,是随着佛教进入中土的。佛教东传,佛经的汉译至南北朝时期达到兴盛,卷帙浩繁,对汉语书面语造成了极为深远的影响。除了普通文章中所用‘之乎者也矣焉哉’等字,佛典殆一概不用(梁启超语)。”[1](P128)除传统文言向白话转化外,大量佛教词汇也通过音译、意译进入书面语,“呵呵”就是在这种背景下出现的。“呵呵”明确指笑声,最早出现在东晋(317—420)佛陀跋陀罗与法显所译《摩诃僧祇经》中:“若有可笑事者,不得出龈现齿,呵呵而笑,应制忍之。”(1)孟昭连:《“呵呵”原来是佛教语》,《光明日报》2018年11月16日。引注“呵呵”或“阿呵呵”是梵文Ahaha的音译,据丁福保《佛学大辞典》:“阿呵呵:(杂语)Ahaha,笑声。”也有的译者认为是专指佛的笑声。实际上不只是笑声,在不同的经文中含义也有所不同。比如在东晋佛陀耶舍、竺佛念所译《长阿含经》经中是地狱名,经中解释得名的由来:“云何名呵呵?其地狱中受罪众生,苦痛切身,皆称呵呵,故名呵呵。”《金刚童子菩萨成就仪轨经》中还有“哭泣惶怖作呵呵声”,是指因恐怖引起的哭声,与《长阿含经》所指相近。佛经中的“呵呵”连用有时只是一种语气词,并无实义,多见于偈颂、咒语中。“其后,又见北魏天竺菩提流支译的《入楞伽经》中:尔时,世尊智慧观察现在大众,非肉眼观,如师子王奋迅视眄呵呵大笑。……见佛坐于须弥相对楞伽山顶上呵呵大笑。……未曾如是呵呵大笑,复于自身出无量光默然而住。……如来何因何缘何事呵呵大笑。此段经文中连续四次出现了‘呵呵大笑’。此后,隋代开皇年间同为天竺僧人的阇那崛多译《佛本行集经》六十卷,再次出现:‘时拘离多童子,见彼大众呵呵大笑,即作是念。’”随着佛教盛行,“呵”怒之意渐消,“呵呵”之笑意渐趋上风。“禅喜”作为佛教修炼过程中的一种法喜状态,虽多与参禅坐禅有关,但闲适自在的欢喜心,亦是“呵呵”由禅入境转关的由衷之路。表现在中国古代诗词作品中,“呵呵”也几乎成了一个由佛入禅由僧入俗的关键词,出现在不同时代文人书信来往诗作中,其中尤以由唐入宋文人之“呵呵”意义深远,不仅涉及诗文创作中用字的俗化、创作手法的戏谑化,尤其是其文人创作心态的禅喜旨趣,值得一说。

一 唐诗中“呵呵”之“僧气”

“呵呵”在先秦至隋诗歌中均未出现。唐诗中共出现“呵呵”10例,其中除韦庄2首外,其余8首均出自僧人诗作。如唐卖药道人《无事歌》题注:“有卖药道人行吟云云。……无事歌,呵呵亦呵呵,哀哀亦呵呵。”唐神晏《偈颂六首·其六》:“石室周圆庆已多,有人不到复如何?待封此样呈诸友,开时只好笑呵呵。”唐朗上座《葛藤歌》:“阿呵呵,是什么,听向精灵窟里坐。朕兆生兮与未生,蓦口掴弓无罪过。”唐竟脱《入道浅深颂·其二》:“露柱不声唤,猢狲绳子断。上士笑呵呵,中流若为见。”唐文偃《偈颂·其八》:“万像森罗极细微,素话当人却道非。相逢相见呵呵笑,顾伫停机复是谁。”唐吕岩《失调名》:“拂袖呵呵归去,銮和玉佩,风响乔松。君若要,知吾踪迹,试与问仙翁。”唐智常《偈·其二》:“牛皮靸露柱,露柱啾啾叫。凡耳听不闻,诸圣呵呵笑。”唐寒山诗《三百三首·其五十六》:“我见东家女,年可有十八。……含笑乐呵呵,啼哭受殃抉。”除此之外,贞元年间台州刺史闾邱允《寒山子诗集序》中亦出现2例“呵呵”:“乃驻立抚掌,呵呵大笑,良久而去。……允便礼拜,二人连声喝允,自相把手,呵呵大笑叫唤。……徐步长廊,呵呵抚指。或走或立,喃喃独语。”正如其诗所写:“有人笑我诗,我诗合典雅。不烦郑氏笺,岂用毛公解。”寒山诗歌中不仅“呵呵”常见,“笑”亦多见。从以上僧人的时代来看,其中六位诗僧来自晚唐五代,韦庄(836—910)亦是晚唐五代诗人。由于寒山和智常生卒年均不详,这10首诗其中8首来自晚唐五代。晚唐五代是唐代佛教文化兴盛的一个高峰期,此时文人诗作中“呵呵”的出现与佛教经典对文学作品的影响密切相关。

晚唐五代佛文化兴盛不仅表现在诗僧与文人作品中“呵呵”的出现,如表1所示。南唐徐铉呈南唐主李璟诗集序的批文亦有“呵呵”一语。南唐徐铉《御制春雪诗序》:“有诏为序,以纪岁月(御批云:宿来健否?酒醒诗毕,可有余力?何妨一为之序?以纪岁月。呵呵!)”[2]序之悠游尚不在话下,问题是李璟御批如此,确是开书信体往来之“呵呵”先例。既然从皇帝到诗人诗僧书信中都“呵呵”不断,自然寓示着佛教本土化过程的深入,同时说明在佛经翻译的东晋二秦时期,其雅化程度尚不明显,这也与其翻译者本身的文化素养有关。因此时的佛典翻译尚处在“口译”和“笔受”阶段,这种“口译”和“笔受”翻译的结果之一是佛经翻译出现了“去之乎者也”化的倾向。因此,“呵呵”作为佛经中的多义词,直接出现在诗作中,说明此时佛教文化对当时诗歌的影响,也说明在早期阶段,佛经的翻译水平尚未深度雅化。周裕锴在《橘化为枳:隋唐高僧译经》一文中认为:“最初的佛典汉译,几乎都是由天竺或西域诸国‘通习华言’的僧人与汉僧人的合作来完成。这些汉译佛典,一般由梵僧或胡僧‘口译’(口头翻译),由汉僧人‘笔受’(笔头记录他人的口授)。”[3](P146)后秦(384—417)高僧鸠摩罗什为弟子僧叡比较天竺和中国辞体的异同说:“天竺国俗甚重文制,其宫商体韵,以入弦为善。凡觐国王,必有赞德;见佛之仪,以歌叹为贵。经中偈颂皆其式也。但改梵为秦,失其藻蔚,虽得大意,殊隔文体。有似嚼饭与人,非徒失味,乃令呕哕也。”(《高僧传》卷二《鸠摩罗什传》)由此可以初步推断,“呵呵”一词的出现,与此阶段佛经翻译“改梵为秦,失其藻蔚”过程中的“得大意”有关。

表1 晚唐五代作家作品中“呵呵”“应笑我”等词频统计

《全唐诗》中除韦庄外,其余8例“呵呵”的作者均出自诗僧。韦庄是晚唐五代诗人中唯一一位词中出现2例“呵呵”的士大夫。其《天仙子》:“醺醺酒气麝兰和,惊睡觉,笑呵呵,长笑人生能几何。”系醉酒后作,写作时间不详,但以此心态揣摩,应是后期之作。其《菩萨蛮》:“须愁春漏短,莫诉金杯满。遇酒且呵呵,人生能几何。”叶嘉莹教授认为,韦庄《菩萨蛮》这组词的写作时间是在韦庄离开江南之后,应是韦庄晚年追忆之作,写作地点很可能是其晚年羁身之蜀地。其二首词中的“呵呵”与“几何”很有意味,调侃人生几何的颓唐与无奈之谐也许是这两首词心所在。相较于同时代诗人,韦庄词中出现的两例“呵呵”意味深长。从韦庄具体诗作来看其“呵呵”的礼佛之心有其必要。其《赠礼佛名者》:“何用辛勤礼佛名,我从无得到真庭。寻思六祖传心印,可是从来读藏经。”“辛勤礼佛名”目的在于“到真庭”,其中对“六祖传心”的追问,见其对禅宗教义理解精深。其送别诗《送日本国僧敬龙归》:“扶桑已在渺茫中,家在扶桑东更东。此去与师谁共到?一船明月一帆风。”亦是当时与僧侣交游的见证。刘禹锡、贾岛等人也有类似之作,说明早至中唐,士大夫与僧侣的互动已很频繁,其闲适读经已很普遍。至晚唐五代诗人作品中“呵呵”的出现,说明晚唐佛教文化进一步深入。特别是韦庄词中出现2例“呵呵”,2例“应笑我”,其次数远在诗僧之上,说明这一时期佛教思想对士大夫濡染至深。当然佛教经典早期翻译的口语化倾向,表现在晚唐诗作中的“呵呵”一语,恰好印证了这种佛经翻译的通俗化进程。从唐代诗僧中的“呵呵”到唐代诗人作品中的“应笑我”,既反映了当时佛经翻译从俗化到逐步雅化的一个过程,又表明唐代诗人在佛教文化的濡染下,逐渐走上自我嘲讽与谐谑的闲适与旷达。这也自然应对了以中唐白居易与晚唐韦庄为代表的诗作中大量“笑”字和“空”字的出现,据表2,白居易诗作中“笑”与“空”字的数据统计居唐代诗人之首。相形之下,与其处于同一时期的韩愈,其诗歌中的这类字眼就少得多,这也间接说明了韩白诗风不同、交游甚少的原因之一。也许有赖于二者佛教观的不同,甚至白诗浅切之风的形成,除了个人的自觉追求,也与早期佛教经典翻译的雅化程度有关。

二 唐诗“应笑我”中的“吏隐”

如果说“呵呵”主要集中在诗僧作品中,在唐代诗人作品中尚不多见,那么“应笑我”在《全唐诗》中出现10例,已经说明了部分问题。如表2,白居易诗作出现“应笑我”2例,齐己2例,罗隐、曹松、裴说、薛能、徐铉各出现1例,诗僧泰钦出现1例。罗列这些数字,一是说明“应笑我”作为“呵呵”的雅化表达,已在中唐诗人中开始出现;二是说明佛教思想在中晚唐开始广泛传播的过程中,白居易与韦庄一前一后各启其端绪。《全唐诗》收录白居易诗2643首,出现2例“应笑我”,频率为0.07%。白居易诗作中共出现“空”字249处,“笑”字186处,出现频率分别为9.4%、7%。《全唐诗》收录王维诗350余首,其中出现“空”字81处,“笑”字16处,出现频率分别为23.1%、4.6%。《全唐诗》收录齐己783首诗,出现2例“应笑我”,频率为0.3%;其诗作中“空”字出现131次,“笑”字32次,频率分别为16.7%、4.1%。《全唐诗》收录罗隐471首诗,出现1例“应笑我”,频率为0.2%;“空”字60次,“笑”字31次,频率分别为12.7%、6.6%。《全唐诗》收录韦庄228首诗,出现2例“应笑我”,频率为0.9%。

表2 《全唐诗》中“应笑我”相关词频统计

据表2统计,相对唐诗中“呵呵”一语的诗僧化趋向,唐代诗人中出现“应笑我”最多的诗人除韦庄外,最重要的一名诗人是白居易。从其诗歌中出现2例“应笑我”的时间来看,应远远早于韦庄。白居易《酬皇甫庶子见寄》:“掌纶不称吾应笑,典郡无能我自知。别诏忽惊新命出,同寮偶与夙心期。春坊潇洒优闲地,秋鬓苍浪老大时。独占二疏应未可,龙楼见拟觅分司。”诗中对于其起草公文尚不称职的自嘲与掌管一郡政事的无能,白居易竟潇洒悠闲应对,其自适放达值得玩味。因唐代文人尚以国事精进为重,但白居易忙里偷闲自谐谑一番,很能见出其超脱风范。从年龄来看,此时的白居易尚未入洛闲居,但公务中聊以自嘲的心绪自然有其渊源。《题四皓庙》:“卧逃秦乱起安刘,舒卷如云得自由。若有精灵应笑我,不成一事谪江州。”这首诗作于815年,白居易44岁。商山在陕西附近,四皓庙因商山四皓而得名。夏天他从忠州返回长安,途径商山而作。如果说上首诗白居易还因“掌纶”与“典郡”不得逍遥,这首诗中的“书卷如云得自由”的超然与“精灵应笑我”的戏谑,则表现了白居易对贬谪江州的胸无芥蒂。这种身远心远意在当下,不念往昔峥嵘的洒脱,恰与禅宗思想契合。儒家“身轻一鸟过”的刚健积极进取文化心理,其实与道释有契合之处。正是在这种基础之上,士大夫的儒释合流才成为可能。当然从白居易存诗体量来说,这2例“应笑我”还不足以说明全部问题,但结合其诗作中“空”“笑”的出现次数,有必要对其佛教思想在诗中的表现作一探究。

白居易作为唐代三大诗人之一,位高权重仕途显达,其著名《中隐》诗,即是他渴望吏隐的信号。蒋寅写道:“吏隐一名既然包含着吏与隐两种不同的生活内容,其结构中就必然存在对立和均衡的两种张力。”[4]白居易后期的好佛之心尤为明显,特别是44岁被贬江州司马之后,“居易避祸远嫌,居官常引病自免,不复谔谔直言。”(《白居易年表》)白居易《苏州刺史谢上表》中言:“今奉恩寄,又分郡符。奖饰具载于诏中,庆幸实生于望外。况当今国用,多出江南;江南诸州,苏最为大。兵数不少,税额至多;土虽沃而尚劳,人徒庶而未富。宜择循良之吏,委以抚绥。岂臣琐劣之才,合当任使。”[5](卷68,P3672)“岂臣琐劣之才”的口吻,既是自谦也含谐揄。中晚唐的官员对于执掌繁重的牢骚每每形诸诗文。戴叔伦《答崔载华》云:“文案日成堆,愁眉拽不开。”[6](P103)“中唐大历时代的文人追慕谢朓,标榜以禄代耕的生活方式,也与‘吏隐’的方式类似。”(2)参看蒋寅《大历诗风》,上海古籍出版社1992年版,第27—37页。《全唐诗》三十余首言及“吏隐”,可见中唐时吏隐已然是时代的潜流,其中白居易就是不可缺少的一环。陶渊明《自祭文》:“心有常闲,乐天委分,以致百年。”苏轼《六月二十七日望湖楼醉书五首其五云》:“未成小隐聊中隐,可得长闲胜暂闲。我本无家更安往,故乡无此好湖山。”[7](P339)这里的“小隐”“中隐”自然离不开白居易的影响。苏轼自言“粗似乐天”,其实已开从中唐士人到北宋文人的“吏隐”之路。葛晓音在论述唐代山水田园诗人亦官亦隐的生活态度时认为,唐人十日一旬的“休濣”制度为他们这种生活方式奠定了重要基础。[8](P94)言下之意,唐人名目繁多的休假制度多少有助于开启中唐士人的闲适之风。宋代文人优渥的生活,更是为这种闲适生活提供了有力的保障,“则公之所以景仰者,不止一再言之,非东坡之名偶尔暗合也”。820年,白居易49岁,有《东坡种花》《步东坡》《别种东坡花树两绝》,但此“东坡”在重庆忠县,绝非后来黄州之苏轼之“东坡”,所以此“东坡”非彼“东坡”。苏轼的“东坡名辨”其实旨在远“名偶尔暗合”,渴望白居易吏隐的闲适与超然才是“粗似乐天”的真意。

白居易虽几经贬谪,但总体来说官运亨通。在元和三年(808)被授予左拾遗之前,其官职仍是盭厔尉。不到三年时间便从盭厔尉升迁,这为白居易吏隐生活的好佛向道提供了有利条件。白居易《分司洛中多暇数与诸客宴游醉后狂吟偶成十韵……奇章公》云“世间无可恋,不是不思量”[5](卷33,P2323)几近悟空;《岁暮》云“祸福细寻无会处,不如且进手中杯”[5](卷7,P376)又自安适。“空”和“适”各居一隅相安无事,如红尘之隐,朝为大夫,晚为僧人,儒释皆合道,空亦是隐中空。从此可见,以白居易为代表的中唐士人之“隐”,其实是以隐悟空的弃世与感伤,只不过苏轼将它发挥到了极致,而白居易只是开始。以下是唐人诗中的“应笑我”,分列如下:

韦庄(836—910)《王道者》:“应笑我曹身是梦,白头犹自学诗狂。”

韦庄《闻春鸟》:“红杏花前应笑我,我今憔悴亦羞君。”

齐己《荆州新秋病起杂题一十五首·病起见庭石》:“岩僧应笑我,细碎种阶前。”

齐己《寄郑谷郎中》:“还应笑我降心外,惹得诗魔助佛魔。”

罗隐(833—909)《句·其三》:“桃李无言应笑我,二年尘土满渔航”(《五色线》)。

泰钦《拟寒山·其十》:“时人应笑我,笑我者还稀。”

曹松(828—903)《寄李处士》:“一斋唯默坐,应笑我营营。”

裴说《不出院僧》:“一斋唯默坐,应笑我营营。”

薛能(817—880)《题平等院》:“还应笑我功名客,未解嫌官学大乘。”

徐铉(916—991)《文彧少卿文山郎中交好深至二纪已余暌别数年二子长逝奉使岭表途次南康吊孙氏之孤于其家睹文彧手书于僧室慷慨悲叹留题此诗》:“珍重远公应笑我,尘心唯此未能除。”

三 宋代诗文中的“呵呵”

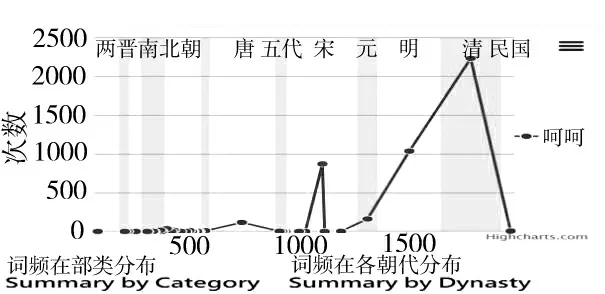

禅宗兴起于唐,但真正达到鼎盛时期是在两宋。唐至南宋,禅宗的发展经历了“六祖慧能大师的‘不立文字’‘明心见性’的顿悟”。经南岳怀让、清原行思两系的发展,形成了沩仰宗、临济宗、曹洞宗、云门宗和法眼宗。沩仰宗到了五代已不再流传,入宋后法眼宗也不再兴盛,云门宗在南宋时逐渐衰落,而临济宗和曹洞宗成了宋代的禅宗主流,形成了“临天下、曹一角”的格局。这种禅宗思想的普遍流行,表现在各禅宗语录佛教典籍中是“呵呵”的大量出现,据CBETA在线统计,“呵呵”在佛经典籍2199 卷/篇章中共出现5450次,其曲线图如下,

图1 “呵呵”词频统计图

从这张图来看,伴随着佛教在中国的传播,“呵呵”出现的第一个小高峰是南朝。南朝无论从时间还是地域来说都是佛教文化中心。梁武帝天监三年(504)将佛教奉为“国教”,短时间佛寺初具规模,名僧涌现。“自佛法流入中国,民俗趋之,而南方尤盛。”[9](P8364)在此时期后秦(412—413)佛陀耶舍共竺佛念译的《长阿含经》第19卷出现了6例“呵呵”:“又彼二山中间复有十地狱:一名厚云,二名无云,三名呵呵,四名奈何,五名羊鸣,六名须干提,七名优钵罗,八名拘物头,九名分陀利,十名钵头摩。……云何名呵呵?其地狱中受罪众生,苦痛切身,皆称呵呵,故名呵呵。”但此时“呵呵”意为地狱之名。隋代阇那崛多译《佛本行集经》(587—591)第29卷,出现1例“呵呵”:“或如盛夏牛王唱吼,或复作声,如尸婆兽。或复空中,作如是声呵呵,咻咻嘶嘶,口如是啸,兼复弄衣。”第36卷出现1例:“汝等比丘!何故如是作大高声?犹如世人诸诤斗起呼呼呵呵。”以上2例,还只是音声,直到第48卷出现1例:“时拘离多童子,见彼大众呵呵大笑,即作是念。”这时佛经中的“呵呵”才明确表示“笑呵呵”。“呵呵”出现的第二个高峰是南唐五代,如上表1所示,韦庄与李璟、李煜二帝是此期间代表。“呵呵”在佛教典籍中出现的第三个高峰是宋代,虽然明清后来有持续飙升之势,但宋代作为转型和剧增时期,自有其价值意义。由于诗词中“呵呵”意近于“笑”,有笑看笑己笑万事皆空之意,因此“笑”与“空”作为两个进一步说明“呵呵”的近义词和目标指向性语词,其数据同样有参考价值。以下表3是宋代诗人作品中出现“笑”“空”的数据。

表3 宋代诗人作品中“应笑我”等词频统计

从表3统计来看,可以发现随着宋代佛教典籍中“呵呵”的成倍激增,宋代诗词作品中的“呵呵”亦急剧激增。宋代诗词作品中共出现184例“呵呵”,其中144例源于诗僧,这说明宋代佛禅典籍对文学创作的影响力不断加强,宋代以苏轼陆游为代表的作家群,其诗作中出现“笑”“空”的次数亦急剧攀升。由此可以得出,佛教典籍中“呵呵”的曲线图,既对应了佛教传播的起止时间,又表明佛教在当时文人群体中被接受和内化的高峰时期。如中晚唐除诗僧外,主要代表人物是白居易、韦庄,两宋分别是苏轼、陆游。由此可见,这个问题已可进一步简化为,唐代白居易和韦庄的向佛之心,如何在宋代表现为以江西诗派为首的诗人群和以陆游为首的南宋四大诗人的禅宗背景,也即唐宋文人的向佛心路历程不仅通过其诗文中的“呵呵”“应笑我”表现出来,连同出现在其诗文中的“笑”与“空”等,都充分说明唐宋文人由外而内的禅化心理演进过程。这种心理演进过程,既是一种“禅喜”精神的表现,也是吉川幸次郎所谓的“人类的乐观”:“吉川氏以作家的情感表现为依据,将宋代作为文学史的分水岭,此前的诗人极力抒写‘悲哀’的情感主题,此后‘怀疑在进一步减弱,对于人类的乐观一般地在增加’。”[10](P11)这种“乐观”既是勇者的达观,又是智者的老练,“文人自觉地收敛了放荡狂傲、任情任性的习性,变得老练深沉、正经规矩”。[11](中卷,P296)也即,谐谑仅是外在之形,“老练深沉”的“禅喜”精神才是文人“呵呵”真正的底色。

除诗词作品中的“呵呵”,最日常化的“呵呵”当属于文人日常书信往来。《全宋文》中共出现114例“呵呵”。欧阳修与梅尧臣及后来的苏轼,可以说是北宋诗文中“呵呵”的集大成者。有学者统计《欧阳修文集》,总共有12通书信用了“呵呵”,《苏轼文集》中收有数百通尺牍,竟然有47通带有“呵呵”。欧阳修《与梅圣俞》46封信中,共出现4例“呵呵”。此类“呵呵”,无论是从生活,还是从文学艺术,其风味顿出,几乎无出其右者。苏轼也成了宋代文人作品中“呵呵”出现最多者。苏轼的“呵呵”虽然尚无专门研究,但苏轼“禅喜”精神不乏研究,究其二者,实应为一。李泽厚评苏轼说:“苏一生并未隐退,也从未真正‘归田’,但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何口头上或事实上的‘归隐’‘归田’‘遁世’要更深刻,更沉重”,“是对整个人生、世上的纷纷扰扰究竟有何目的和意义这个根本问题的怀疑、厌倦和祈求解脱与舍弃”,“成了一种无法解脱而又要求解脱的对整个人生的厌倦和感伤”。[12](P146)可见,宋代文人的“呵呵”,既是谐谑又是解脱,前者是一种自适,后者是一种超越。按当代学者傅道彬的观点,这种超越的意义在于,从《诗经》开始“‘我心忧伤’是中国古典诗人的基本心理原型”,但在宋代文人深度禅化的佛学背景下,借助佛教文化中的“呵呵”,一改其忧伤的心理,由笑而谐,由谐而空,士大夫文人也因这种谐谑,走向白居易的闲适与苏轼的“空漠”。

四 宋人“应笑我”中的谐与空

谐谑作为诗歌的内容由来已久。最早可追溯至汉魏六朝,如《文心雕龙·谐隐》:“芮良夫诗云:自有肺肠,俾民卒狂。夫心险如山,口壅若川,怨怒之情不一,欢谑之言无方。昔华元弃甲,城者发睅目之讴;臧纥丧师,国人造侏儒之歌:并嗤戏形貌,内怨为俳也。”“谐之言皆也,辞浅会俗,皆悦笑也。”这里有三点值得注意:一是“戏谑之言无方”,“无方”即杂,所以后来的杂体自然包含各种戏谑诗;二是“内怨为俳也”,也即这种“嗤戏”来自个人内心的幽怨,有怨才有俳;三是“谐之言皆也”,谐是“言”与“皆”组成,各种言辞的目的都只是为一笑。这是就内容来讲。作为一种体裁,后来有“俳谐体”。如杜甫《戏作俳谐体遣闷二首》,陆游《老学庵笔记》卷五“绍兴中有贵人好为俳谐体诗及笺启”,范成大《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》等。但为何宋代出现了如许谐谑戏作之杂诗?《全唐诗》诗题中有“戏”字的诗歌共381首,《全宋诗》诗题有“戏”字的诗歌共计3300首。从作者来讲,《全唐诗》中白居易诗中题目中出现“戏”字共85首;《全宋诗》中诗题中出现“戏”字的数据统计分别为:欧阳修25首,梅尧臣30首,王安石12首,苏轼116首,黄庭坚178首,陆游424首,杨万里68首。这与表3中宋代文人诗中出现“笑”“空”的数据基本吻合。

宋代文人作品谐谑之戏作急剧攀升,除了宋代诗歌本身体量的增大,从时间跨度来看,主要是从北宋中后期至南宋中期,派别集中在江西诗派与中兴四大诗人群体,戏作之题也主要在诗而非词,如王安石12首均是诗作,其原因之一在于选词的标准是“涉谐谑则去之”[13]。缪钺指出:“凡唐人以为不能入诗与不宜入诗之材料,宋人皆写入诗中……余如朋友往还之迹,谐谑之语,以及论事说理、讲学衡文之见解,在宋人诗中尤恒遇之。”[14](P32)也就是说随着宋人“涉谐谑则去之”的雅词标准,宋人诗歌内容的进一步扩大和日常化成为宋诗的主流,但日常化并不意味着诗歌语言的俗化,如表3,宋代欧、梅、苏三大诗人,江西诗派主要诗人,南宋中兴四大诗人,作品中无一例“呵呵”,诗僧作品中出现144例“呵呵”,占宋诗词中出现“呵呵”总量184例的78%之多。这充分说明“呵呵”源于佛典,从唐至宋,诗僧始终是诗歌创作中“呵呵”的主力军。但“应笑我”在诗僧作品中出现的比例大大减小,如宋代诗词中“应笑我”出现123例,只有4例出自诗僧。据数据检索,宋代佛典中共出现“应笑我”16例。这进一步说明“呵呵”虽源自释迦,但宋代的禅宗背景才是理解宋代文人作品中“呵呵”大量出现的要因。“应笑我”在江西诗派主要诗人和中兴四大诗人中共计出现8例,考虑到宋诗词的实际体量,这8例“应笑我”若仅视为“呵呵”的雅化表达,还不足以说明问题。因为《全唐诗》中“应笑我”已出现10例,《全唐文》出现8例“呵呵”,2例“应笑我”,都来自《全唐诗补编》,均是诗僧之作。《全宋文》出现114例“呵呵”,黄庭坚诗词出现1例“应笑我”,10多例“应笑”。由此可见,从唐诗文中“呵呵”的僧气,在宋诗文中已逐渐成为士大夫的谐趣,这种从僧气到谐趣的转化,除了在宋代诗文中剧增的“笑”“空”之外,又由何种体裁承担?

据搜韵网统计,宋代诗题中冠有“俳体”的诗达51首,相比之下,唐代诗题中有“俳体”二字者仅4例。这充分说明,随着宋代文人对谐谑之趣的追求,作为一种体裁的俳体也随之大量出现。诗中有俳体,那么作为“涉谐谑则去之”的雅词又如何承担这种时代的审美趣味?王灼《碧鸡漫志》云:“长短句中,作滑稽无赖语,起于至和(1054—1056)。嘉祐(1056—1063)之前,犹未盛也。熙、丰(1068—1085)、元祐(1086—1094)间,兖州张山人以诙谐独步京师,时出一两解。……元祐间,王齐叟彦龄,政和(1111—1118)间,曹组元宠皆能文,每出长短句,脍炙人口。”[15](P86)从时间段来考虑,黄庭坚生于1045年,秦观生于1049年,陈师道生于1053年,晁补之生于1053年,张耒生于1054年。这正是苏氏门人的全盛时期。这说明苏门好谐正是时代精神使然。《宋会要辑稿》载:“真宗不喜郑声,而或为杂词,未尝宣布于外。”[9](P425)君主的“杂词”之好颇有启示性。今人赵万里《校辑宋金元人词》“箕颖词”附录按语中云:“谑词见于小说、平话者居多,当时与雅词相对称。”宋世诸帝如徽宗、高宗均喜其体。《大宋宣和遗事》《岁时广记》载云。此外尚有俳词,亦两宋词体之一,与当时戏剧,实互相为用,此谈艺者所当知也。[16](P165)这说明俳词的发生发展亦涉君主好尚,其虽更倾向于舞台杂剧,但“俳”之精神愈发世俗化。

综上所述,谐谑之趣无论在宋代各类文体,还是诗歌流派中,都得到不同程度发展,但宋代文人谐谑的实质除了儒家闲适的吏隐之趣,更重要的还是宋代文人以禅观世“法喜禅悦”的心境。宋代文人的深度禅化不仅伴随着江西诗派的发展,而且以陆游为首的南宋四大中兴诗人亦浸淫其中,也即全祖望所谓“诗人入学派”。这既表明诗人禅学背景之上的诗学流派,也表明宋诗派形成有赖于禅学观的入围。如从寒山诗开始的“应笑我”,即是“浑然与物同体”的禅宗体物观,它打破了主观映照式的一元体物模式,从而开启了物我互观的多维现象观法。究其观法的形成,虽在寒山诗歌中早已出现,白居易紧跟其后,宋代中后期文人诗作中普遍出现一至两例的诗歌实践,就不能不说作为深度禅化的宋代文人,这种在观物中谐谑、在谐谑中观物的禅悟静观,是其诗作机锋四起的主要原因。其次,谐谑之风的大肆流行也得益于宋代文人雅集活动的频繁和日常酬答的普遍。黄庭坚《跋东坡书寒食诗》,现收录其全集中的别集第7卷,题诗时间为1101年,东坡此时已仙逝,其实已无“它日东坡或见此书”的遗憾。但就这首诗本身来说,“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,诚使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也”。[17]颇见黄庭坚佛学观下的诗学趣味,其“无佛处称尊”的谐谑,逍遥放旷好似老庄,但“无佛处称尊”的“尊”即是“佛”,与苏轼“故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月”虽非唱和,但文人日常交往中的嬉笑意趣,确实有赖于“应笑我”这一假想词的主客互换。

从东坡个性来看,前人关于此方面的研究已足够充分,略摘录二三:颜中其《苏东坡轶事汇编》中,苏轼的幽默故事有一百则之多。这些记载散见于宋明之际的杂史笔记和诗话,如“东坡善嘲谑”(《东皋杂录》),“东坡滑稽”(《耆旧续闻》),“东坡以文滑稽”(《竹坡诗话》),“子瞻之清谈善谑”(《渑水燕谈录》),“东坡好戏谑”(《晁氏客语》),“东坡多雅谑”(《独醒杂志》)等。戴复古在《论诗十绝》中指责苏轼说:“时把文章供戏谑,不知此体误人多。”元好问《论诗绝句三十首》中评苏诗说:“曲学虚荒小说欺,俳谐怒骂岂诗宜。”清人方东树说苏轼“遂开后人作滑俗诗之风”(《昭昧詹言》)。刘熙载《艺概》一书中在比较李杜韩苏四家之长时谈及:“太白长于风,少陵长于骨,昌黎长于质,东坡长于趣。”王灼《碧鸡漫志》云:“东坡先生以文章余事作诗,溢而作词曲,高处出神入天。平处尚临镜笑春,不顾侪辈。”这里的“平处尚临镜笑春”可谓苏轼好谐的真实写照。叶燮《原诗》:“苏轼之诗,其境界皆开辟古今之所未有,天地万物,嬉笑怒骂,无不鼓舞于笔端,而适如其意之所欲出,此韩愈后之一大变也,而盛极矣。”(卷一)“苏诗包罗万象,鄙谚小说,无不可用。”(卷三)赵翼《瓯北诗话》品评苏轼的诗:“游戏及之,可想其风趣涌发,忍俊不禁。”

除苏轼外,陆游、辛弃疾诗作中的谐谑诗也大量出现,特别是陆游,其诗歌中的佛教背景,几乎纵贯其一生的心路历程。1208年9月,陆游83岁高龄,应宁波天童寺住持无用禅师弟子之请,为《无用禅师语录》写序。“清坐了无书可读,残年赖有佛堪依。君看世事皆虚幻,屏酒长斋岂必非!”(《白发》)放翁曾在四川邛崃县与道士交游,写下了《登邛州谯门门三重其西偏有神仙张四郎画像张盖隐白鹤山中》《寄邛州宋道人》《同王无玷罗用之访临邛道士墓》等诗篇。陆游诗中写佛亦屡见不鲜。《不睡》中云:“虚窗忽报东方白,且复翻经绣佛前。”[18](P1095)陆游诗中有大量涉及佛教的内容,他的文集中也留存有关佛教寺院修建的记文以及为禅师写的序文、赞和塔铭。[19]再如与僧人的应酬、赠答之作,如《酬妙湛阇梨见赠妙湛能棋其师璘公盖尝与先君游云》[18](P27)、《仰首座求钝庵诗》[18](P1764)等。赞宁在《宋高僧传》里说:“殊不知禅有理焉,禅有行焉。脱或戒乘俱急,目足更资,行不废而理愈明,法无偏而功兼济,然后始可与言禅已矣。”[18](第十三卷,P319)再如登临游览诗中的《游卧龙寺》[18](P197)、《登慧照寺小阁》[18](P224)等。陆游诗中常引用有关佛教的用语与典故,如《和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵》之二:“会当弃人事,面壁度九夏。”[20](P7)《景德传灯录》卷三:“(达磨)寓止于嵩山少林寺,面壁而坐,终日默然。……迄九年矣。”[21](P51)陆游亦多禅趣诗,《出都》:“西厢屋了吾真足,高枕看云一事无。”[18](P62)《野寺》:“去来元自在,宾主两相忘。”[18](P2742)等。面对宋人礼佛之风,朱熹云:“天下有些英雄人,都被释氏引将去。”[22](P147)白居易、苏轼、陆游等人深厚的佛文化背景,也许正是朱熹不得已感慨之处,但也间接说明了这样的史实:唐宋文学流变的关键之一是禅宗文化,谐谑与空寂背后是作家安适超越的“禅喜”心态。正是由此心态,才有此超越,许多好诗词都在贬谪之后,如白居易的《东坡种花》,苏轼《卜算子·黄州定慧院寓居作》等,特别是宋代作家对世界的态度从外在事功到悄然宁虑,万般原因皆在于胸中有了丘壑,所以隐又何必山林,寻常皆是山林。诗歌从题材以及对自然的态度,皆因禅悟深浅,所触所遇都成了诗歌内容,诗歌风格的流变随着诗歌题材的扩大,自然嬉笑怒骂无所不有,逞才逗趣戏谑不断。

这种文人心路历程的改变,日本历史学家内藤湖南在其《概括的唐宋时代观》一文中认为:“从诗来说,直至六朝是五言诗,盛行选体亦即《文选》之风。到了盛唐文风一变,李、杜等大家出现,在打破以往的形式方面起了很大作用。唐末除了诗之外,诗余亦即词又发达起来,打破五言、七言的格局,变为更加自由的形式,特别在音乐性方面得到了全面发展。其结果导致宋元之间曲的发达,并由抒情的短小形式,变为复杂的剧种。其中的词等,不再以包含典故的古语为主,而变为以俗语自由地表现。文学曾经属于贵族,自此一变成为庶民之物。”“及宋代以后,随着杂剧的流行,模仿事物一类的通俗艺术较盛,动作较为复杂,品味较古代的音乐下降,变得单纯以低级的平民趣味为依归。”[23](第一卷,P16-17)这里文中所提到的“俗语”,笔者以为,“呵呵”即是一例。吉川幸次郎曾就唐宋诗歌特征指出:“与唐诗相比,宋诗显著的个性特征有:‘叙述性’‘与生活的密切性’‘连带感’‘伦理性’‘悲哀之扬弃’‘平静之获得’等。”[24]这种“与生活的密切性”从“呵呵”的佛教语到僧人诗歌中的用语,到宋代文人日常书信中常用“呵呵”,与生活的密切性日益增加,可谓“平静之获得”的文人心理体现。章培恒将唐宋文人心路历程变化动力归结于唐、宋时期城市经济的繁荣:“城市经济的发展,手工业和商业的发达,虽然加强了整个社会的经济联系,但就从事手工业和商业的个人来说,却获得了较多的活动空间,其个人意识必相应增长,群体对个体的束缚不得不相应放松。”[25](中卷,P5)个人意识的达观与老练,如前所述,虽是“人类的乐观一般地在增加”,但未尝不可视为对世界澄澈“呵呵”之悟的社会物质条件。

综上所述,唐宋诗文中的佛家之“呵呵”与寒山所开辟的“应笑我”传统,在考察唐宋文人禅化接受背景和“禅喜”旨趣时,应有其不可缺少的价值和意义,它既体现了隋唐时期佛教传播过程中,佛学经义对诗歌语言的入侵,也体现了宋代文人在禅化背景下,禅喜精神的谐谑之趣和诗歌写作的雅俗分化。如宋代俳谐诗的剧增,俳词的出现,突出了宋代士大夫三教合流过程中的文化语用的交杂和借用,这也是本文以“呵呵”“应笑我”来勘测唐宋文人心路历程中谐谑自嘲与达观“禅喜”的初衷所在。