论陈维崧的早期词体创作

王 毅

(扬州大学 文学院,江苏 扬州 225002)

陈维崧(1626—1682)是清初的词坛飞将,与浙西词派开创者朱彝尊工力悉敌,并称“朱陈”(1)冯金伯辑《词苑萃编·卷之八·品藻》“朱陈词工力悉敌”条云:“其年与锡鬯并负轶世才,同举博学鸿词,交又最深,其为词工力悉敌。乌丝载酒,一时未易轩轾也。”见唐圭璋辑《词话丛编》,中华书局1986年版,第1942页。,更和朱彝尊、纳兰性德鼎足词坛,合称“清初三家”(2)胡薇元撰《岁寒居词话》“清初三家”条云:“倚声之学,国朝为盛,竹垞、其年、容若鼎足词坛。陈天才艳发,辞锋横溢。”见唐圭璋辑《词话丛编》,中华书局1986年版,第4038页。。其《迦陵词》从整体来看,形式上长短调并工、各体兼擅,内容上汪洋恣肆、纵横博大,风格上以苏辛豪放一脉为主,以磅礴之气与宏富之学倚声,吸潘江陆海之雄奇,融经史百家于一体,如蒋兆兰所评“清初陈迦陵,纳雄奇万变于令慢之中,而才力雄富,气概卓荦”[1](P4632),可谓目光灼灼。目前学界对于陈维崧词作分期与词体风格的研究已经取得了丰硕成果,但是仍有些微问题需要进一步探讨与明确,尤其关于陈维崧“少作”的文献梳理,各家的整理与评述均有出入,由此带来对他前期词风的归纳总结呈现简单化、平面化的“标签”效果。需要明确的是,词风的转变不代表一个人的创作风格完全改变,而是词体创作内部一些元素有机整合方式的规律变化。陈维崧词才超拔,词心醇厚,是千年词史中创作力最为强盛的词人,其词体创作前、中、后期既有一脉相承、具有延续性的因素,又有与“少作”截然相反、具有自我否定色彩的异质加入,还有一些处于风格转变时期内创作主体的审美情趣摇摆不定、新变与惯性缠连包裹的独异作品。厘清陈维崧前期词作数量与特点、感性与知性结合地审美感悟迦陵词的艺术特质以及理性对待前人关于迦陵早期词作的评价材料,有利于还原历史语境,以动态发展的眼光看待陈维崧主体创作意识的丰富与倚声技巧能力的成长。同时,对于陈维崧词体创作初期与风格转变期的时间界定应该引起我们对一个主体意识复杂、留存作品数量庞大以及文学见解曾经发生重大转变的作家如何进行合理创作分期的反思。

一 陈维崧创作初期的界定与《倚声初集》关于陈词收录的情况

创作分期是对于主体创作连续性的认可,即认为他的创作经历是长期且基本延续的,但同时其每一个创作期皆有独异性、稳定性的特点。自清初以来,词学界均有陈维崧词体创作分前后期的共识,但是对于他何时开始从事词体创作的、何时转变早期词风这两个问题上均有不同看法。厘定这一头一尾的两个时间点是界定陈维崧创作初期的重要前提。

台湾学者苏淑芬在《湖海楼词研究》中界定陈维崧早期创作的时间为顺治七年(1650)至顺治十三年(1656),以陈维崧之父陈贞慧去世为迦陵词词风转变的重要节点。[2](P48-49)以顺治七年(1650)为陈维崧词体创作的开端,此说源于《任植斋词序》中的自述:

忆在庚寅、辛卯间,与常州邹、董游也,文酒之暇,河倾月落,杯阑烛暗,两君则起而为小词。方是时天下填词家尚少,而两君独矻矻为之,放笔不休,狼藉旗亭北里之间。其在吾邑中相与为唱和,则植斋及余耳。[3](上册P52-53)

庚寅、辛卯即顺治七年、八年(1650—1651),陈贞慧尚在人世,陈维崧一家仍赖老树独支,他以其世家子弟的身份与傲视同辈之家学流连于江左名流之间,如他后来回忆道:“豪门戬谷,辄凭翰墨为兕觥;贵客添筹,聊饰文辞为羔雁。”[3](上册,P412)由此来看,这段论述涉及三条信息:第一,由明清鼎革至顺治七年(1650)这段时间内,词坛寂静无声,尤其是在陈子龙投水逝世后无一位能统辖南北词坛、发号施令的领袖,以卓绝的理论建构与创作实践引领一代之风气。第二,邹、董二人倚声填词时间较早,对陈维崧和任绳隗等人走上正式的词体创作有导夫先路的作用。就邹祗谟而言,他至少在顺治三年(1646)就有了亲自“下水”的创作实践,四年(1647)就与董以宁开展了清代较早的倚声唱和活动,六年(1649)两人取唐、宋诸词选,模仿僻调将遍。在顺治七年(1650)由于与虞山吴永汝发生诉讼纠纷,邹祗谟甚至作《惜分飞》叠韵四十四阕以纪事,其创作态度是严肃的。(3)据蒋寅考证,邹祗谟《丽农词》中最早有系年之作为顺治三年的《苏幕遮·丙戌过南曲作》。蒋寅《邹祗谟生平事迹辑考》,见蒋寅著《清代文学论稿》,凤凰出版社2009年版,第181—182页。邹氏还另有《远志斋词衷》探讨词体创作经验,他用丰富的词作实践和坚实的理论奠基号召常州年轻才子投入倚声一道。第三,邹、董二人与陈维崧创作的场合、契机与主题基本不出“旗亭北里之间”,以明末文人的放浪意趣主动贴合了词体发展初期“绮筵公子”之“叶叶花笺,文抽丽锦”与“绣幌佳人”之“纤纤玉指,拍按香檀”的花间情趣,基本创作路数不出云间缛采清艳、绮靡轻柔一路,部分词作甚至受到《草堂》之风的影响,流于淫亵放荡。但是,这三条结论综合来讲只能证明陈维崧自顺治七年(1650)始开始走上群体的倚声创作与唱和之路,而非在邹祗谟、董以宁二人的强烈干预下学会倚声填词。因此,陈维崧个体的词体创作时间节点要远远早于顺治七年(1650)。

陈维崧早期的填词实践应该是在明亡之前就开始了。首先,他曾称“余年十五六而为贤豪长者游”[3](上册,P112),早年随祖父陈于廷与父亲金陵、如皋等地的游历使他结交了许多词坛健将,包括李雯、宋徵舆、宋徵璧等云间名家。其次,除了前辈词人,同辈友人中也不乏填词作手,《感旧绝句》赞叹许肇篪“词场名重盖江南”,自注“犹记其‘春闺’《蝶恋花》有云:‘唤到侍儿何处使,秋千架下寻梅子。’其风调可概见矣”。[3](中册,P743)许肇篪和陈维崧至顺治四年(1647)时就已结交游玩。顺治十三年(1656)结交的潘隐如也是“酷好词章,曩篇特妙”的“银管词人”(4)潘隐如原姓刘,字逸民。见周绚隆《陈维崧年谱》上册,人民出版社2012年版,第162—163页;陈维崧《刘逸民学经草堂制艺序》,见陈维崧著、陈振鹏标点、李雪颖校补《陈维崧集》上册,上海古籍出版社2010年版,第344页。,可以看出陈维崧对词体已经有了成熟的艺术审美感悟的水平。另外,曹亮武称赞陈维崧“少颖异,好读书。……甫弱冠,于古今图书载籍靡不窥,纵横畋猎,钩奥猎怪,用以电骇辈流,鹊起名誉”。[3](下册,P1814)那么,词必然在陈维崧所涉猎的范围之内。如果说年幼的陈维崧没有接触过倚声之道,当然是不合常理的,至于系统学习与亲自“试水”大概在他十五岁时与毛先舒跟随云间词派领袖陈子龙学习期间。《酬许元锡》诗云:“忆昔我生十四五,初生黄犊健如虎。华亭叹我骨骼奇,教我歌诗作乐府。”[3](下册,P1704)而陈子龙在明亡后的词体创作在思想内容与艺术水平方面都达到了一个新的境界,即借艳调含蓄抒发国仇家恨,其《点绛唇·春闺》借春景反映了对故国的怀念与对自身价值缺失的迷惘,借才子佳人离别相思抒写国运的衰变与知识分子的无奈,此等充裕之情感与言近指远的艺术形式都应该对陈维崧产生了极大的冲击。

综上,陈维崧词体创作的早期实始于明末。严迪昌先生在划定其创作早期时间节点时也是默认了此观点,但是在陈维崧何时开始转变词风这个问题上,《阳羡词派研究》和《清词史》给出的答案是模糊的。严迪昌先生认为迦陵词的创作中期的开端在顺治十五年(1658)。[4](P182)而《清词史》认定为顺治十三年(1656)秋冬[5](P194)。这样界定的依据是陈贞慧于本年五月十九日逝世,自此陈维崧一家的命运发生了重大的改变。不仅本人久困场屋、淹骞流离,四个弟弟也瓦解星散,维嵋、维岳在外流浪寻求庇护,宗石携五弟维岗赴商丘入赘侯家。李康化也赞同以顺治十三年(1656)为陈维崧走出“云间”风流的转折点。[6](P220)以人生履历中的重大事件为创作分期的重要节点固然有一定道理,但是徒以此为陈维崧词体创作风格转型的分界线仍需要商榷。在探讨迦陵词早期词风时,学者们不约而同聚焦于《倚声初集》中所收录的陈维崧词,这些词作大部分不存于《乌丝词》等后世词集中。它们被认为是陈维崧早期的典范之作,也是他创作转型后自我否定的例证。但是《倚声初集》由邹祗谟、王士禛合作编纂的时间大致是顺康之际,所收录的词作从整体来看并不全是顺治十三年以前的,如卷三所收录的《浣溪沙·红桥感旧和阮亭韵》明显是康熙元年(1662)所作,卷二收录的《醉公子·艳情》邹祗谟评曰“俱其年近作”,亦可推断知晓为顺康之际所作。因此,如果将陈维崧的创作初期划定为明末至顺治十三年或十五年(1656年或1658年),那么将《倚声初集》中的全部词作均纳入其中,是不具备说服力的。依笔者之见,不妨以动态、弹性的研究方法划分陈维崧整个词学创作生涯,将明末至顺治十八年(1661)作为他的创作试水期,在这段时间内,他接触倚声之道,建立对词体艺术特质、社会功能以及创作手法的初步认知并真正走上个体的创作实践,并时而投入群体性的词体创作,风格上趋于婉娈秀媚却不囿于云间一派,处于一种时刻变动的不稳定状态。

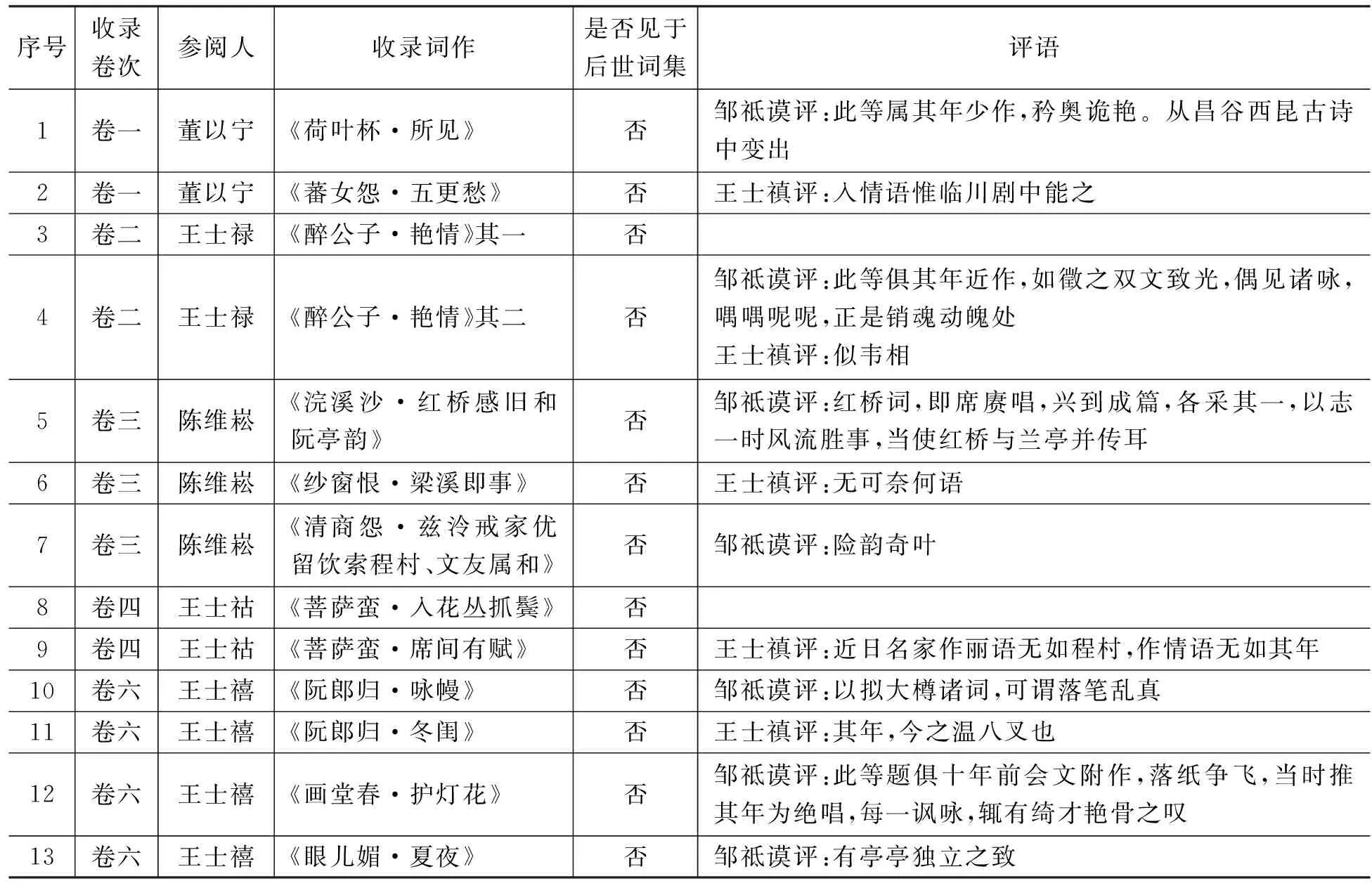

《倚声初集》所收录的陈维崧词作是较为直观的早期作品,梳理清楚该集中具体收录的数量、篇目以及在后世词集中自我否定的词作对于探究他词风的转型具有窥斑知豹的显著作用。《倚声初集》由邹祗谟和王士禛共同编选,收录明清词人共476家,其中顺治朝词人324家,是明清之际最大的通代词选,它依照小令十卷、中调四卷、长调六卷编排,收录词作近两千首,陈维崧参与词选卷三的参阅。现将《倚声初集》中收录的陈维崧词作整理如下:

表1 《倚声初集》收录陈维崧词一览表

续表

《倚声初集》对于陈维崧词作的收录情况,一直没有统一的统计数据,这里需要重新梳理并做一个详细的论述。最早开展《倚声初集》中陈维崧词数量统计工作的是严迪昌先生的《阳羡词派研究》。严先生的统计数据较为模糊,认为《倚声初集》共选陈维崧词近40首,其中31首没有出现在包括《乌丝词》在内的所有陈维崧所刊刻的词集中,但没有具体列出篇目。[4](P67)刘伟的《康熙年间手稿本〈迦陵词〉研究》统计数据为40首,并将31首未见于陈维崧诸词集的作品具体篇目抄录。他也提及《倚声初集》存留了18条关于陈维崧词的评语,但是并没有做细致考究。[7](P132-133)张宏生也赞同40首之说。[8]但近年来许多学者对此有不同的统计结果,如闵丰统计出《倚声初集》收录陈维崧词有38首[9](P69),李丹则认为《倚声初集》只有39篇陈维崧的词作,统计结果关于陈维崧词的评语则有41条,但是对于自己的统计结果与他人的结果为何不同并没有揭示。[10](P86)再如李睿也统计出《倚声初集》收录陈维崧词39首,但只有10余首不见于后世词集。(5)李睿早期的著作中同样也统计出38首,在后来的研究工作中予以修正。见李睿《清代词选研究》,安徽大学出版社2011年版,第158页;李睿《论陈维崧词在清代的接受》,刊于《中国韵文学刊》2012年第3期。上述大陆学者所依托的《倚声初集》版本大多为南京图书馆藏本,后为《续修四库全书》所收录,上海图书馆收录稿本较南图本多出了一份36人的“爵里三”,应为南图本的补录本,但在客观数据上,收录词作数量却少于前者并出现了多处残缺。苏淑芬则根据藏在台湾傅斯年图书馆的《倚声初集》顺治十七年(1660)大冶堂刻本(《倚声初集》并非一蹴而就完成的词选,顺治十七年只是该选基本定稿之时,并不是确切的刊刻完成的年份)统计结果同样是共选陈词39首,其中31首为今各本所不见。[2](P50)三种稿本虽然出现数据上的偏差,但是不影响陈维崧词作收录的数量。因此,笔者同样以南图稿本为底本进行统计,统计结果是:《倚声初集》收录陈维崧词共39首,其中30首不见于后世词集。与前人统计结果不同,有两点值得注意:第一,《倚声初集》卷十五收录《满江红·怅怅词》五首,部分学者将五首组词记为六首,笔者揣测是与唐寅《怅怅词》六首混淆。这就是39和40数字之差的由来。(6)张宏生在《清代词学的建构》一书的附录《〈倚声初集〉中王士祯词论辑录》中记为“陈维崧《满江红》惆怅词六首”,名目也发生了错误,见张宏生《清代词学的建构》,江苏古籍出版社1999年版,第240页。另“王士禛”为本名,因避讳而改成“王士祯”,两名通用。第二,根据刘伟所列的31首未见于后世词集的篇目中,笔者发现《蓦山溪·感旧》这一篇已经收录于《湖海楼词集》卷四,并不是被陈维崧删减的词作。(7)陈维崧著、陈振鹏标点、李雪颖校补《陈维崧集》中册,上海古籍出版社2010年版,第1152页。因此,《倚声初集》中收录但未见于陈维崧此后词集的作品仅有30首。

除了《倚声初集》中所收录的39首词作外,另有一些经过考证确属于顺治十八年(1661)及之前的词作皆可纳入陈维崧创作早期的作品。如陈维崧曾于顺治十三年(1656)四月于苏州与董俞、钱芳标、顾贞观宴饮,席上赋《水调歌头·初夏吴门舟次,董樗亭、钱葆馚留饮,顾梁汾适至,即席分赋》,大约于秋冬所作《西江月·夜宿何雍南斋中》《点绛唇·江楼醉后与程千一》,顺治十五年(1658)在武进作《念奴娇·秋夜携姬人稚子借宿椒峰东园,追忆与白生让木、叔氏虞掌读书此间,已十七年矣。今二子已亡,而余重复经此,不胜今昔之感,词以怆旧》,这类作品在内容上不出宴飨艳情、排闷遣兴,但形式上已经涉及了《水调歌头》《念奴娇》等长调,风格上已然有了“波澜壮阔,气象万千”之“神勇”的元素[11](上册,P402),创作性质也由个人型开始转向群体型,至康熙元年(1662)参加王士禛主持的红桥唱和才真正拉开陈维崧投入群体唱和、奠定词学声名的序幕。

二 陈词早期的创作特色:绮才艳骨与雄浑之气兼容,以真情为胜

邹祗谟、王士禛编选《倚声初集》受以陈子龙为首的云间词派的影响极大,在形式上偏重小令,创作主题多为闺阁艳情与时令感伤,艺术风格多呈秾艳纤软的特点,因此,《倚声初集》中收录的部分陈维崧词作多胎息“云间”风味。但同时邹、王二人也肯定了词史中“变” 的必然趋势,承认诗人之词、文人之词与英雄之词的独特审美价值,再加之经过考证确属陈维崧在顺治年间的词作,可以清晰地发现陈维崧早期词作中也有一定数量风格雄浑沉郁的作品。因此,陈维崧由明末至顺治末年的早期词作的创作特色应该是绮才艳骨与雄浑之气兼容的多元,且以真情为胜,由此去理解陈维崧中后期词风的重心转变就显得不那么突兀。

《倚声初集》中选录了陈维崧39首词,其中小令19首,基本占到了一半。而选录的小令中也出现了一定数量“云间”词风的作品,如邹祗谟评价“拟大樽诸词,可谓落笔乱真”[12](P269),其中《浪淘沙·春恨》《虞美人·镜》《锦帐春·画眉》均是陈维崧模拟陈子龙所作的同调之作。试看二人的《虞美人·镜》:

虞美人·镜

陈子龙

碧阑囊锦妆台晓,冷冷相对老。剪来方尺小清波,容得许多憔悴暗消磨。 海棠一夜轻红倦,何事教重见。数行珠泪倩他流,莫道无情物也替人愁。[13](《幽兰草》卷之中P15)

虞美人·镜

陈维崧

起来炯炯星眸晓,隔着银屏悄。菱花斜照玉容清,分付一江红泪点春冰。 绣帘颠倒伤春懒,憔悴羞伊见。朱扉半启怯梳头,最是碧澄澄处费凝眸。[12](P310)

二人之词均以镜前“憔悴”、美人迟暮为意,而其年词同调依韵追和,可谓韵格与意格兼得,而又更显新意。卧子此词虽纤软有致,但稍嫌显露,上阕即点出女子已“老”、容颜“憔悴”,下阕借一“海棠”意象,暗示闺阁中人之郁悒心绪。而在深夜,美人终无法抑制,“数行珠泪倩他流”,镜中哭泣的自己仿佛连镜子都为自己而愁。其年词则稍有保留,上阕滴水不漏,美人临镜,斜照是为了找一个更美的角度,一个“斜”字就将女子想把自己最好的一副容颜展现的心理表露出来。然而,温热的“一江红泪”点染了春天未化之冰,不仅留下了疑问,并且此句在情感上一喜一乐、体感上一温一冷、视觉上一红一白的转化上颇有美感。而到了下阕,陈维崧才点出了美人迟暮这一主题,“朱扉半启怯梳头”则再次流露女子之纠结心理,暗自伤逝却又渴望欣赏,终将凝眸,渴望意中人的归来。歇拍之句可谓精警,王士禛评曰:“‘朝泪镜潮,夕泪镜汐’被阳羡生一江红泪九字括尽。”而末句“最是碧澄澄处费凝眸”则道出了“伤美人之迟暮”的千古悲剧,既是自伤身世,也跨越了时空道出了多少士子之悲哀,用情至深。在对其师陈子龙的追和中,陈维崧将浓挚的情感深入其中,可谓“浓淡皆有情色”[12](P303)。“情”是陈子龙至陈维崧等文人诗词创作的首要元素,如陈维崧所说:“忆余十四五时,学诗于云间陈黄门先生,于诗之情与声,十审其六七矣。”[3](上册,P18)同时代的词人在陈维崧词的阅读方面都有着相同的审美倾向,王士禛评《蕃女怨·五更愁》“入情语惟临川剧中能之”[12](P222),评《菩萨蛮·席间有赋》“作情语无如其年”[12](P251),也是侧重于情感真挚、为情造文方面。

陈宗石《迦陵词全集跋》云:“伯兄少年,见家门煊赫,刻意读书,以为谢郎捉鼻,麈尾时挥,不无声华裙屐之好,多为旖旎语。”[3](下册,P1830)“旖旎语”即香艳绮丽之词,声律动听妩媚,内容皆“裙屐之好”,如“小立约飞蓬,粉胸珠汗融”(《菩萨蛮·入花丛抓鬓》)、“漏永漫凭金剪,风轻小掩鲛绡”(《画堂春·护灯花》)、“今日听西厢,郎心分外伤”(《菩萨蛮·席间有赋》)、“泪下夹花衣,知他归不归”(《醉公子·艳情》其二)均香艳纤软,以致有“矜奥诡艳”“绮才艳骨”“春色骀荡”之评,王士禛甚至称赞陈维崧为“今之温八叉”。可见陈维崧早期的部分词体创作确有“花间”“草堂”之风,但又融入了创作主体浓挚真诚的愁怨,非为文造情、无病呻吟,这完全符合邹祗谟编选《倚声初集》的宗旨:“错综变秩,缘情假物,或因欢冶而起凄愁,或缘感恻而归澹宕,绪引于此而思寄于彼,辞见乎离而意趋于合。”[12](P166)言近旨远,缘情假物,这正是清初词人们所追寻的词体的潜能,其中一种表现途径就是云间词派“因欢冶而起凄愁”婉娈的艺术风格。陈维崧作为云间领袖陈子龙的传人,且在“花间”“草堂”的时代风气的卷携下,不可避免地沾染上这种创作风气与审美标准,但是他以自身浓烈的个人感悟与郁悒情感干预其中,使得其创作艳而不俗,以真情制胜。

陈维崧早期创作并不单单尊“云间”词风为宗,而是多种风格并存,部分词作选用长调,或孤傲,或孤壮,也非“花间”“草堂”能限,这既反映了独特的时代内涵,也是创作主体独特个性的体现。[8]且看其“孤傲”之作:

念奴娇·与青际饮后感作

乾坤飒飒,且沽将枫叶,细题今昔。笑问幽州今夜雪,可以鹴裘寒色?市上吹箫,桥头卖酱,洒泪吴枫赤。苏貂空黑,谢郎今已破贼。 不如冶叶倡条,青楼花酒,磨灭人年月。历尽并刀悲壮血,看有何人怜惜。白草关河,黄沙唐宋,只对孤鸿说。醉浇三国,周郎江岸千尺。[12](P401)

此词品藻古今,神思飞越,借一系列豪杰失意的典故宽慰友人任绳隗(青际),不如将自己的岁月留在花酒青楼,与冶叶倡条作伴,省得烦恼。“市上吹箫”出自《史记·范雎蔡泽列传第十九》“伍子胥……夜行昼伏,至于陵水,无以糊其口,膝行蒲伏,稽首肉袒,鼓腹吹箫,乞食于吴市”[14](第四册,P1846);“桥头卖酱”则出自《宋史·谯定传》“袁滋入洛,问《易》于颐,颐曰:‘《易》学在蜀耳,盍往求之?’滋入蜀访问,久无所遇。已而见卖酱薛翁于眉、卭间,与语,大有所得,不知所得何语也。宪、勉之、滋皆闽人,时行、行成蜀人,郭曩氏及篾叟、酱翁皆蜀之隐君子也。”[15](第三十八册,P13461)陈维崧认识到自古以来贤士未曾皆有出路,均为隐士。伍子胥曾于吴市吹箫,永嘉学派创始人袁道洁也曾从卖酱翁学《易》,此等英杰尚落魄至此,吾辈为何沉溺于悲愁之中?不如欢歌宴舞,安逸适从,如谢安一般待时机建功立业,一举成名。此等心胸,此等史才,非一般人能及。其年此词并无过多的意象,而是以文为词,如同与同志好友款款而谈,用典熨帖,气脉横流,“白草关河,黄沙唐宋,只对孤鸿说”纳千古为一瞬,而生悲壮之情怀,风格沉郁顿挫,而自有真情流淌。可再看《满江红·怅怅词》(其二):

日夕此间,以眼泪、洗胭脂面。谁复惜、松螺脚短,不堪君荐。几帙骂人鹦鹉著,半床诅世芙蓉撰。笑嵚崎、侠骨缚青衫,奚其便。 曷不向,青河战。曷不向,青楼宴。问何为潦倒、青藜笔砚。老大怕逢裘马辈,癫狂合入烟花院。誓从今、傅粉上须眉,簪歌钏。

周韶九评此词为“横眉怒目,笔力千钧”[16](P47-49),词中情感的充裕与对彷徨人生的思索丝毫不减陈维崧创作中后期所作。“松”“螺”均指墨水,墨脚之短则暗示了科场不顺,名落孙山,陈维崧为事而倚声,而非作浮华之词。“骂人”“诅世”则正是此词的灵魂,词人不明说内心之愤慨,而是借祢衡的《鹦鹉赋》与苏轼的《芙蓉城》婉转表达精神上的愤世嫉俗。歇拍“侠骨缚青衫,奚其便”大发牢骚,既控诉了科举制度,又对自身的生员身份表示了鄙夷。下阕正是在这种纠结与矛盾的心态下展开的。“曷不向,青河战。曷不向,青楼宴”,“青河战”周韶九先生未解其意,这里应该指的是晋代卞壶于青溪拒战苏峻之事,并由此指代科考之事。迦陵词经常把士人的考场比作战士厮杀的战场,如《法曲献仙音·咏铁马,同云臣赋》“想多年战场猛气,矜蹴踏、万马一时多哑”正是指代着残酷的科场竞争犹如难定死生之战场。由此来看,赴考还是沉迷于青楼享乐的生活,两个人生的选择始终在折磨撕扯陈维崧的精神。陈维崧身份意识极强,身负傲世之才与宽阔的胸襟,其早期的词作中存在着一定的“变徵之音”,有着对自我境遇的愤慨,风格沉郁,非“旖旎语”所能一言蔽之的。并且,陈维崧词中部分浸透了血泪与自我反映的意象选择是始终如一的,若不用后期词作中语句进行参照,是无法参透早期雄浑之作的深意的。

陈维崧创作早期还有部分词作属于“才人之词”,稍涉鄙俗,如《金浮图·小武当烧香曲》,邹祗谟评曰“此等调近于元剧矣,然才人游戏之笔,神韵天然”[12](P381)。词与诗、曲有着共通性,但不代表体式的相互融通,李渔有着清晰的辨体意识:“作词之难,难于上不似诗,下不类曲,不淄不磷,立于二者之中。”[17](P549)类曲之词在陈维崧倚声初期属于创作主体词体观念和创作意识不明朗甚至是“创作无意识”的产物,词体在词人意识中并不占据着至关重要的地位,而是诗文的粘带物与应宴的佐欢工具。我们需要承认“陈维崧词的风格构成,经历了一个始终贯穿自我克服、力求新变的发展里程”[4](P178),但是这种自我否定绝不是另起炉灶,改旗易帜,而是将创作初期的多种风格元素重新组合,将风格上张扬的一面予以开掘,融才、胆、力、识于一体。婉娈的元素并未消除,在陈维崧创作中后期仍可以看到风格纤软香媚的作品,只不过相对其纵横变化之作,在审美价值上则稍显黯淡。综上,陈维崧词学史上的成就是基于他的早期创作风格的多样化的,词风重心的转换与词体认识的自我否定可以在他明末至顺治末年的词作中看到脱化的痕迹,早期词作中绮才艳骨与雄浑之气兼容、以真情为胜、造语精警等特点贯穿了陈维崧词体创作生涯,如后人评价“纵横变化、无美不臻,铜军铁板,晓风残月,兼长并擅。其新警处,往往为古人所不经道,是为词学中绝唱”[3](下册,P1826),未尝不可概括其早期的词体创作。

三 以动态、弹性视角考察陈维崧词风转变与作家创作分期之反思

将顺治十三年(1656)陈维崧之父陈贞慧逝世与康熙五年(1666)《乌丝词》的结集出版作为迦陵词分期的两个节点是值得商榷的。由上文可知,陈维崧早期词作并不皆是“云间”产物,由此带来思考:如何重新界定陈维崧词体初、中期创作的分界点?界定的标准为何?

目前学界越来越关注到清初词体唱和研究,大量论著集中探讨了清初三大词体唱和“江村”唱和、“广陵”唱和、“秋水轩”唱和以及康熙元年(1662)的“红桥修禊”唱和、康熙十七年(1678)“乐府补题”唱和等大型唱和活动,研究着力点在于涉及词人数量大、留存作品丰富、传播范围广、在词史上影响深远的创作活动,可挖掘的周边材料多,探索的力度也大。(8)综合探索清初词体唱和活动的论著如严迪昌的《清词史》,人民文学出版社2019年版;李丹《顺康之际广陵词坛研究》,上海古籍出版社2009年版;刘东海《顺康词坛群体步韵唱和研究》,上海世纪出版集团、上海古籍出版社2013年版;袁美丽《论康熙十年前后京师词学活动》,《菏泽学院学报》2007年第4期;朱秋娟《“江村唱和”考述》,《中国韵文学刊》2009年第3期;葛恒刚《清初词坛“广陵唱和”论略》,《南京师范大学文学院学报》2016年第4期;葛恒刚《“江村唱和”和“广陵唱和”与清初江南词坛稼轩风的演进》,《江苏社会科学》2018年第5期;葛恒刚《稼轩风唱和与清初词风、词学中心变迁》,《社会科学战线》2018年第12期等。但鲜有人将单个词人在词体唱和中的词风演变作为一个探讨创作理论与风格转变的标杆。大型的词体创作活动固然能掀起追和的浪潮,持续甚久,但是对每一位词人的影响是不同的。瑞士学者皮亚杰指出:“一个刺激要引起某一特定反映,主体及机体就必须要有反应刺激的能力。”[18](P60)由“红桥修禊”词体唱和到三大唱和活动可以表明清初世变引起了词体创作内容及风格的转变,变徵之音开始大张旗鼓地席卷南北词坛,但是对每一个词人的影响是不同的。只有词心醇厚,即“反应刺激能力”强的词人会对每一次唱和活动的内核予以体认、反思并内化为自己“逼出才思”的一次经验,在之后的词体创作中产生新变。

陈维崧在顺治十八年(1661)参与的“题扬州女子余韫珠所绣诸图”唱和中已然有了在接受中生发新变的意识与实践。此次唱和由王士禛发起,作诗《题余氏女子绣浣纱、洛神图》二首,倚声四阕《解佩令·赋余氏女子绣洛神图》《浣溪沙·题余氏女子绣浣纱图》《望湘人·赋余氏女子绣柳毅传书图》《巫山一段云·题余氏女子绣高唐神女图》(9)王士禛《巫山一段云·题余氏女子绣高唐神女图》不存,《倚声初集》未收,《王士禛全集》亦未收。其他三首词见于王士禛撰《王士禛全集·衍波词》第二册,齐鲁书社2007年版,第1497、1472、1505页。《题余氏女子绣浣纱、洛神图二首》见王士禛撰《王士禛全集·渔洋诗集》第一册,齐鲁书社2007年版,第307页。,邹祗谟、彭孙遹和董以宁同时倚声唱和,形式上兼顾了小令、中调与长调。彭孙遹其中三首词作题目为《传言玉女·题余氏女子绣柳毅传书图同程村、阮亭、文友分赋》《高阳台·题余氏女子绣高唐神女图同程村、阮亭作》《思越人·题余氏女子绣西子浣纱图,同程村、阮亭作》,从词题可以看出,陈维崧当时并没有在场,所和词作应该是之后的追和作品,并非同时唱和,并且《倚声初集》收录了其他三人的词作而没有收录陈维崧的和词。但是正是由于事后追和,才给了陈维崧一些情感发散的空间,试看王士禛、董以宁以及陈维崧三人关于“余氏女子绣洛神图”的唱和词作。

解佩令·赋余氏女子绣洛神图

王士禛

芝田蘅薄,明珠翠羽。想当年、洛水淩波步。尚忆君王,留怨种、枕遗金缕。为多情、迟君东路。

神人间阻。神光离合,空怊怅、斜阳烟树。今日东阿,也邺下、风流终古。最伤心、感甄遗赋。

烛影摇红·为王阮亭题余氏女子绣洛神图

董以宁

离合神光,有人分得陈思绣。流风回雪更惊鸿,仿佛还重觏。手把镂金带枕,并明珠、洛川亲授。任人呼作,水上宓妃,宫中甄后。 记得当初,袁家新妇啼痕透。此身早是属君王,不被人僝僽。愁到弃捐葱韭。也应同、燃箕泣豆。为他想遍,才下鸳针,何曾轻就。[12](P387)

多丽·题余氏女子绣陈思洛神图为阮亭赋

陈维崧

问多情,今古谁堪雄长。也无如、曹家天子,西陵台上虚帐。更传闻、东阿子建,少年情绪骀荡。水上明珠,波间翠羽,洛神一赋,神飞魂怆。只一事、家王薄行,难对中郎将。恐他日、黄须儿子,亦起非望。

又剪出、轻云态度,绣成流雪情状。叹香闺、一双纤手,比似文心谁瑜亮。便使当年,袁家新妇,自临明镜图娇样。也还怕、传神阿堵,宛转须相让。凝眸处、婀娜华容,千秋无恙。[19](P523)

王士禛原唱之意由其诗发散开来,上阕所据为“明珠翠羽魏宫妆,洛水微波渺正长”,下阕所据则是“欲写陈王旧时恨,唾绒兼仿十三行”,写的是常见的陈思王曹植依恋甄宓的面容身影的题材,立意不高。而从邹祗谟、彭孙遹和词的评价中是可以评断这二人成就高低的,邹祗谟《南浦·为阮亭题余氏绣洛神图》王士禛评“主客井然见老笔”[20](P643);彭孙遹《伊川令·为阮亭题余氏女子绣洛神图》王士禛则评“‘针神原是魏宫人’如尹邢相照,不复知谁为宾主”[21](P620-621),由“主客井然”到“不复知谁为宾主”,实质是艺术表现手法的超越与认同,但题材内容不出王士禛所划定的界限。到了董以宁手中形式上则从小令直接拓至长调,表现内容更为广阔,词人不局限于单纯描写甄妃凌波微步的曼妙身姿,而是联想到了她的悲惨浮沉、委身多人以及曹丕曹植的兄弟相残,虽提及“镂金带枕”的传闻,但依旧极具历史的厚重感。陈维崧《多丽》词承董以宁词继续铺展开。首句“问多情,今古谁堪雄长”,雄放之气喷薄而出。词人反拨琵琶,以曹家天子多情雄放为着力点,不仅东阿子健(曹植)、中郎将(曹丕)为甄宓的美貌而流连,甚至假以时日,黄须儿(曹彰)也将为其疯狂。由此,陈维崧担忧余氏女子的绣图太过逼真使得别人太过沉湎于美人身影,“也还怕、传神阿堵,宛转须相让”正是此意。在习作惯性的影响下,做出的每一步创新都是艰难的,陈维崧《多丽》词显现出的面貌与他所作的另三首和词也是截然不同的,王士禛评《高阳台·题余氏女子绣高唐神女图为阮亭赋》“情怆离即,间得神光离合之妙”[19](P465),仍未突破绣作图景与渔洋诗作的范畴。《水调歌头·题余氏女子绣西施浣纱图为阮亭赋》也是如此,下阕云“一春愁,三月雨,满栏花。西施未嫁当初,情事记些些。靠着绣床又想,拈着鸳针又放,幽思渺无涯。一幅鲛绡也,错认越浣纱”[19](P448),俨然与《多丽》词两幅面孔。正如王士禄评价“起四语,大抬好阿瞒……‘袁家新妇’四字大是春秋之笔”[19](P524),以论为词,正是《多丽》词的特色所在。但是这种以史为证、由史而发并非自然生发的,而是从董以宁词作得到的灵感并深入挖掘开的,陈维崧正是在唱和活动中“逼”出的才思与妙辞。

词体的唱和活动是词人们一次情感上的沟通,和词一方面受制于原唱词的题材与情感,一方面能够通过道他人所未及从而展现自身的才华与胸襟,可谓戴着脚镣舞蹈。对于词史的纵向观照主要倾向于前者,而在数量庞大且情感、内容趋同的作品中挖掘出具备独异性的“奇葩”则是词体唱和研究的薄弱点。因此,在一些特定时期诗词作家创作分期的研究不妨将创作主体参与的唱和活动为衡量的一个重要指向,有四点值得注意。

第一,以作家参与的唱和活动为标尺是动态、弹性的。以陈维崧为例,他整个词学生涯参与过的大小词体唱和活动极多,但并不是所有的唱和活动都对其创作理念产生了刺激反应。虽然从顺治十八年(1661)的“题扬州女子余韫珠所绣诸图”唱和活动中已经发现了陈维崧词学理念转变的端倪,但这只是他理论建构的开始,进一步的线索还需要从更多的倚声实践中探寻。

第二,词体唱和活动包括同题同调、同题不同调以及同调不同题三类,其中同调不同题通常出现于异时追和的场合,是意格与韵格的认同,而前两者则广泛出现于清初词坛的唱和活动中。在陈维崧的倚声唱和生涯中,康熙元年(1662)是一个重要的转折点,不仅是他正式参与大型同时唱和活动的时间,并且是由王士禛发起的“红桥修禊”唱和开始兴起的同调同题次韵创作活动的时间。同题限制了题材内容,同调限制了叙述篇幅,次韵更是要求词人需要亦步亦趋,逐字押韵,难度极大,和作不容易出彩,如谢章铤所说:“和韵叠韵,因难见巧,偶为之即可,否则则有未造词先造韵之嫌,且恐失却佳兴。国初词人迦陵最健,叠韵诸作已不能纵横妥帖。阮亭才极清妙,和韵亦不无凑砌句。新丰鸡犬,总未能尽得故处也。”[22](P3327)陈维崧正是在创作中因难见巧、妙笔生花的杰出词人,他词风成熟期时一调次韵创作的数叠组词受词体唱和活动的影响极大。

第三,唱和活动中的次序是树立词坛地位的标准之一,原唱词人受到和词作者的推崇,并且原唱的词风也会影响同时创作和异时追和。陈维崧在顺治末至康熙六年(1667)的大型唱和中基本处于弱势,他次韵唱和的对象包括王士禛、尤侗、曹尔堪等词坛名将,直到康熙七年(1668)与龚鼎孳在京师的《念奴娇》《沁园春》《贺新郎》唱和才使其真正名声大噪,成为享誉南北的人物。

最后,回头反思一下为什么一直以陈贞慧离世与《乌丝词》的结集一前一后代表了陈维崧词风转型的两个节点。“‘时期’是价值极其有限、人为的术语……划分时期虽然必要,但这种划分必定具有随意性。”[23](P412)文学史研究,是一个对于“过程”的严密探究,是一个将时间割裂再整合的“二律背反”的辩证工作。作家是迈入社会的,在动态的创作生涯中找寻一个清晰、固定的转折契合点是困难的。人生遭际的转折点与作品的结集出版不一定与创作风格的转换完全同步。《乌丝词》结集于康熙五年(1666),但是集中近三分之一为“闲情”与应酬之作,总体上看风格仍趋于广陵词人群“雕组而不失天然”,并没有出现汪洋恣肆、纵横博大的雄浑之作。既然如此,分期的随意性就给了后人再次阐释的空间,同时需要打破“深植于顽强的传统惰性中而又呈现为居高临下的权威形态的学术偏嗜性观念的侵蚀”[24](P11),那么后辈学者不如以一个动态、弹性的视角去看待作家社会性、开放性的创作活动,将感性与理性的尺度都吸纳进来。

结 语

综上所述,词史的纵向深入探讨与词人词作的个案研究是需要同步进行的,在突破“断代文学史”的固化观念时,对个别词人尤其是重要词体作者的创作分期也需要再次反思。不仅文学观念与文学作品是积累堆叠的,一些错误的研究成果与整理数据也会一直误导并影响着后来的学术研究,因此对文献的重新梳理是必要且有意义的。将部分词人的创作生涯真正地铺展开,对其词作予以系统地阅读与开掘,将知人论世与文本细读相结合,我们的确可以发现不少前人所遗漏、忽视的文学与思想的精华。