工程硕士研究生创新与实践能力互促共进机制建设

秦镜 ,曹艳燕 ,汪志刚 ,张迎晖 ,赵鸿金 ,徐星星

(1.江西理工大学 材料冶金化学学部,江西赣州 341000;2.铜陵学院 机械工程学院,安徽铜陵 244000)

2020年国务院通过了《专业学位研究生教育发展方案》,明确了硕士专业学位研究生的发展目标,计划至2025年,以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点,增设一批硕士专业学位类别,将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右,进一步创新专业学位研究生培养模式,使产教融合培养机制更加健全,专业学位与职业资格衔接更加紧密,发展机制和环境更加优化,教育质量显著提升,建成灵活规范、产教融合、优质高效、符合规律的专业学位研究生教育体系[1-4]。对于工程硕士研究生培养,欧美发达国家专业学位发展起步较早,形成了多样化工程硕士培养模式,并强化产教融合、校企协同,强调与工程实践相结合,提倡学生工程创新思维的训练,着重培养学生工程设计和技术开发等方面的能力[5-8]。尽管目前我国工程硕士培养要求中明确规定了专业实践环节,但存在校企“双导师制”流于形式、产教融合不够深入、人才培养与企业实际需求脱节、研究生解决企业实际工程问题能力偏弱等问题[9,10]。产教融合是解决人才培养与企业实际需求脱节问题的有效途径[11,12]。开展产教融合下的工程硕士研究生创新能力与实践能力双能力互促共进机制建设研究,对于促进教学科研、优化培养模式、提高培养质量具有重要意义。

1 互促共进机制建设

1.1 扩建工程硕士研究生创新实践基地

充分依托校企合作项目,建立依托校企合作项目的工程硕士研究生培养机制,本着“优势互补,互惠共赢,协同创新,共同发展”的原则,与一些大中型企业、高新技术企业联合建设一批硕士研究生创新实践基地,为工程硕士研究生提供更广阔的创新实践平台,鼓励研究生参与工程设计和技术开发。联合设立研究生创新训练项目,成立由研究生导师与企业技术人员组成的指导小组,为项目实施过程中技术问题及产业化应用问题提供指导,取得的研究成果双方共享。通过搭建研究生创新实践平台开展创新训练项目研究,达成产教深度融合,促进科研成果在企业落地转化,实现高校科研水平和企业经济效益的双赢。

1.2 深化落实工程硕士研究生“双导师制”

打破传统人才培养模式中培养主体是学校的单一化格局,学校应继续广泛聘请具有丰富实践经验的企业专家担任校外导师,不断充实校外导师队伍,完善校外导师考核标准。将校外第二导师引入工程硕士学位论文指导全过程,强化校内第一导师的指导责任。学校一方面应鼓励和支持校内导师定期到企业开展实践锻炼,增加实践经历,提高工程实践能力,及时跟踪企业生产、技术及装备现状;另一方面要积极主动邀请校外导师参与到人才培养中来,在课程学习、论文选题、开题报告、实验过程、工程实践、论文答辩等各个环节提供指导。企业与高校都应作为人才培养的主体,共同发挥作用。

1.3 强化工程硕士研究生企业实践环节

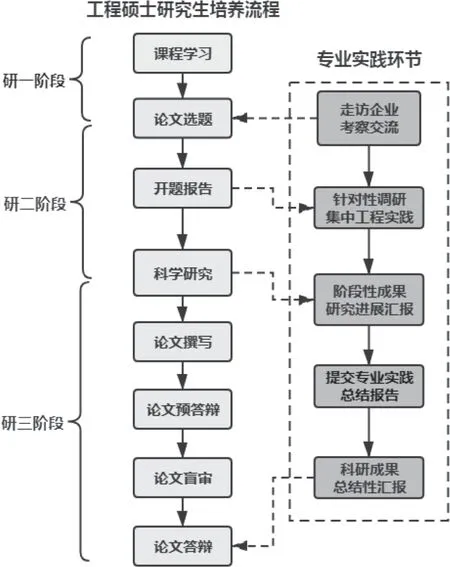

工程硕士研究生在企业开展的专业实践,采用集中与分阶段相结合的方式进行。研一阶段,学生以课程学习为主,随校内导师去企业进行工艺技术装备调研与交流,从企业实际需求中寻找论文选题方向。研二阶段,在硕士论文开题后,有针对性地深入企业调研、开展集中工程实践,结合校内的科学研究,将研究结果推广应用于生产实践,取得阶段性成果,在企业做研究进展汇报。研三阶段,在提交专业实践总结报告之前,在企业做成果总结性汇报。以工作汇报的方式加强过程考核,在提高解决工程实际问题能力的同时,拓展综合素质,增强社会责任感。同时也让研究生充分发挥专业知识与专业技能,对口服务于企业。

1.4 健全工程硕士研究生培养质量评价体系

在破“四唯”的政策导向下,需建立科学合理的工程硕士研究生培养质量评价标准与体系[13,14]。由学校单方面评价转变为学校与企业共同评价,从课程成绩、论文质量、人才素质、工作能力等多个方面进行综合评价,而不单纯从理论课成绩和论文发表档次、数量来评判。对于工程硕士研究生,要注重实践创新能力的培养,重视科技成果的转化,强调服务企业贡献度;要淡化其学术成果评价,尤其是论文指标考核。要考查学生与人沟通、团队合作等能力,反映实践能力与职业素养,是否符合企业的用人需求。

2 研究成果

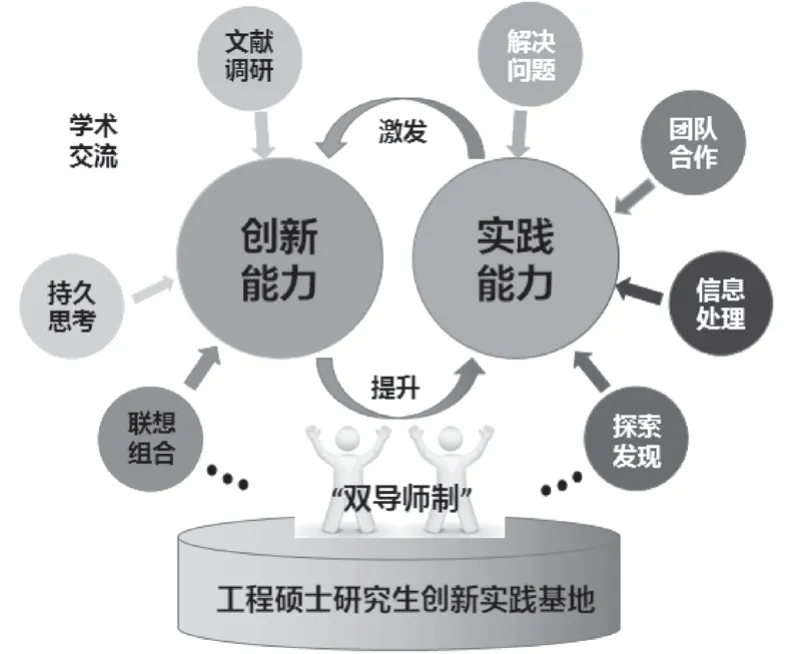

在工程硕士研究生创新实践基地、校企“双导师制”的支持与推动下,创新能力通过文献调研、学术交流活动、持久思考、联想组合等方法来获得,而实践能力通过探索发现、信息处理、团队合作、解决工程实际问题等过程来体现。研究生在参与新产品研发、工艺技术改进、解决复杂工程问题的实践过程中,被激发出创新能力,将创新想法付诸实践,从而提升个人的实践能力,这两者相辅相成、互为促进、共同发展,工程硕士研究生创新能力与实践能力互促共进机制模型如图1所示。

图1 工程硕士研究生创新能力与实践能力互促共进机制模型

通过与材料工程专业硕士毕业生、研究生创新实践基地的专业技术人员进行实地访谈交流,收集了工程实践活动开展形式、过程考核方式及答辩方式。实践环节采取分段与集中相结合的方式进行,并与校内培养流程环环相扣、相互关联,优化后的培养流程如图2所示。

图2 优化后的工程硕士研究生培养流程图(含实践环节)

通过走访企业,与公司高层管理人员探讨了工程硕士研究生培养质量评价体系,制定了较为科学合理的校企综合评价标准。在破“四唯”的政策导向下,工程领域专业硕士研究生培养应以职业需求为引领,培养质量评价标准与体系如表1所示。

表1 工程硕士研究生培养质量评价体系

评价要由学校单方面评价转变为学校与企业共同评价。从课程成绩、论文质量、人才素质、工作能力等多个方面进行综合评价,而不单纯从理论课程成绩和论文发表档次、数量来评判。要淡化其学术成果评价,尤其是论文指标考核,注意培养研究生专利申请与应用型论文的写作。相比学术学位硕士培养,着重考查学生实践能力与职业素养,是否满足企业技术开发的需要,是否符合企业的用人需求。

3 结语

通过扩建工程硕士研究生创新实践基地,深化落实工程硕士研究生“双导师制”,强化工程硕士研究生企业实践环节,健全工程硕士研究生培养质量评价体系,开展了产教融合下的工程硕士研究生创新能力与实践能力互促共进机制建设研究。学生在参与新产品研发、工艺技术改进、解决复杂工程问题的过程中勇于创新、大胆实践,达到了创新能力与实践能力培养互促共进的效果。

——MTA教育中心