新时代基本公共法律服务的失衡与均衡

汪永福 张 静

(合肥工业大学文法学院 安徽合肥 230009)

一、新时代基本公共法律服务建设的失衡

(一)层级失衡。第一,省、市、县、乡、村基本公共法律服务的失衡。受经济发展水平影响,我国省、市、县、乡、村“五级”公共法律服务发展程度和水平差异明显。省市级单位依靠较为雄厚的财政、先进的公共服务产品技术和丰富的人力资源,能够较好地实现公共法律服务基础建设。县乡村地区,受到经费限制、人力匮乏以及供需缺口,公共法律服务深入建设举步维艰。就层级职责来说,省市级单位理应承担更多的服务责任和发挥指领作用,积极支持和援助县乡级单位的公共法律服务建设,让更多优质资源分布到基层法律服务薄弱地区,解决人民群众的切实问题,而不是成为彰显政绩的展示牌。

第二,公共法律服务事权高度下沉。在社会治理和发展过程中,中央以及省市级单位合理下放服务事权能够有效发挥县级、镇级政府在公共法律服务方面的职能,让第一时间发现问题的主体能够在第一时间有权限解决问题,实现高效管理和服务。然而,任何事物的发展都有其必要的限度,公共法律服务事权的下沉也需掌握合理的限度。在实践中,政府将服务责任层层下放,很多基本公共法律服务由社区居委、街道服务机构以及村民村委等基层组织担任,而相关的财权财力却难以匹配,致使社区居委和乡村村委在提供公共法律服务过程中受到诸多限制,往往心有余而力不足。在现有的体制机制下,社区居委和乡村村委不应承担也没有足够的能力承担提供公共法律服务的主体责任,而是主要发挥辅助和配合作用。

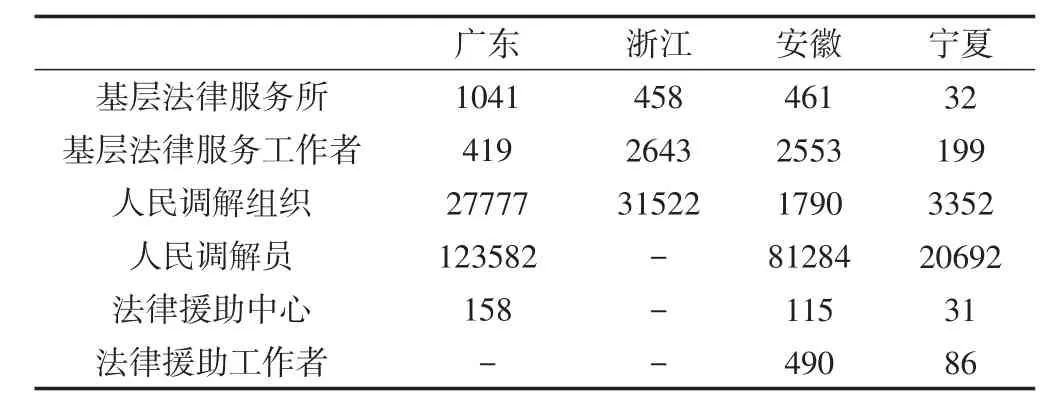

(二)区域失衡。一是从区域分布来看,囿于公共法律服务体系建设需很大投入限,经济条件的优劣,就决定了公共法律服务体系建设的强弱。聚焦到全国,广东、浙江等经济水平较高的省份,公共法律体系建设保持相对领先态势,而安徽和宁夏等中西部经济发展较为缓慢的地区公共法律体系建设就相对落后一些。通过查找各省份法律服务网上公布的数据,将广东、浙江、安徽和宁夏四省有关基本公共法律服务提供情况进行比较如表一。

表1 四省基本公共法律服务体系建设情况

通过比较,可以发现四省差距较大,广东基层法律服务所高达1041个,而宁夏地区基层法律服务所仅有32个,约为广东省的3%,差距甚大。而在人民调解组织上,由多到少依次为浙江省、广东省、宁夏省和安徽省,考虑到宁夏省少数民族聚居的民族特性和法律发展较为缓慢,更加倚重调解等特殊性,所以在组织数量上高于安徽省,而在人数上却低于安徽省。在法律援助中心方面,呈现的特点也是广东省设立数量高于安徽和宁夏省,法律援助工作者人数上安徽省高于宁夏省。所以,综合来看,广东省和浙江省经济发展水平较高的省份基本公共法律服务发展建设要比安徽省和宁夏省等经济发展水平较低的省份发展的更好。

二是从城乡分布来看,城市公共法律服务资源相对丰富,发展速度较快,体系建设也相对完善,农村有关资源相对匮乏,发展较为缓慢,体系建设有较多缺陷。在配套设施方面,大城市明显优于中小城市,服务站点和机构设置较多,服务能力和服务水平也更高,而中小城市则普遍比乡镇发展情况好。同时,由于内部地理和民族间的巨大异质性,公共物品需求的异质性增加,公共供给的难度进一步加大[1]。进而偏远地区和少数民族地区的基本公共法律服务建设失衡问题更加严重。这种区域失衡,使得人民群众的整体感知和满意度差异较大。

(三)内容失衡。目前,我国基本公共法律服务主要包括法律援助、人民调解、社区矫正、法律咨询、普法宣传、司法鉴定和公证等。但各项服务发展水平不一。以法律援助为代表的传统法律服务发展较好,体系完整。而其它公共法律服务,尤其是以公证、司法鉴定为代表的新兴公共法律服务发展缓慢。就公证来说,受“重治疗而轻预防”和“半民半官”等因素影响,中国公证制度开始于1982《公证暂行条例》,但在2000年以后才得以发展,直到2006年才发布专门法规《公证法》,这与2003年就已经正式建立的法律援助制度相比,发展水平相差甚远。子项目发展的参差不齐,使得提供服务的范围和水平差异较大。

二、新时代基本公共法律服务的功能定位与范围边界

公共法律服务是以政府公共服务职能为基础,由政府统筹提供,是实现社会公平正义所必需的一般性基本法律服务[2]。政府应正确认识其公共服务职能,发挥主导作用,加强基础设施建设,做好统筹工作。同时,应主动公开基本公共法律服务产品目录、建立服务清单,让需要帮助的群众更加方便快捷地获取法律服务。发展和建设基本公共法律服务,是回应社会底层人民获得法律帮助和权利救济的殷切期盼,是陷入困境或权利实现路径受阻人民的“最后法律保障”。

依照公共服务的紧迫性、覆盖面、供给水平和政府关注等要素将公共服务划分为基本公共服务和非基本公共服务[3]。基本公共法律服务解决的是涉及重大公众利益并亟需处理的法律问题,具有紧迫性和基础性,并在政府的关注下推进,是最基础的公共法律服务。非基本公共法律服务是指在政府的努力下,解决非紧急的法律问题,满足部分公民更高要求、更具个性化的需求[4]。进行概念划分并非为了减轻政府责任,而是在明确性质的基础上,确定当前政府开展基本公共法律服务工作的重点任务,集中力量破解主要矛盾。

在提供基本公共法律服务的过程中,需要特别关注最少受惠主体,让他们不因自身的贫弱而成为法律保护的“边缘人”,让基本公共法律服务成为他们维护自身权益、享受法律保护的最大保障。或许就社会关注度来说,基本公共法律服务远不如医疗卫生、就业保障和养老问题那么引人注目,但对于培育一个国家国民的法治信仰却至关重要,只有让这些“社会沉默的大多数”切实感受到基本公共法律服务对其权益的保障,法治的建设才是成功的。

三、新时代基本公共法律服务建设的均衡体系

(一)事权与支出责任的均衡。建设均衡的基本公共法律服务体系,首先要平衡公共法律服务事权与支出责任。一般来说,政府间支出责任的划分要以事权划分为原则,防止支出责任的混淆,甚至出现事权大而支出责任小或者支出责任大而事权小的不对称现象[5]。目前中央和地方的事权和支出责任划分模糊,尤其是省以下基层政府之间的财权与事权并不匹配,具体服务责任落实不明确,法治化和规范化更难以达到。应建立完善的基本公共法律服务清单和标准体系,将事权和支出责任量化,明确省以下基层政府的服务职责。对于偏远地区、贫困地区等最少受惠主体可以适当的“财政倾斜”,让各级政府都能最大化的发挥职能,高效高质提供服务。

(二)区域建设的均衡。实现区域均衡发展要做到:第一,中央根据不同地区的特点和民族的异质性加以指导,做好顶层总体规划。经济发达地区,要在资源优势基础上,创新体制机制。并积极帮扶经济贫弱地区的发展建设。经济欠发达地区,要根据自然禀赋和社会发展状况,集中力量满足当前人民群众最渴求的法律需要。并积极学习先进地区的实践经验,踏实做好建设。同时,政府应积极引导社会资源参与公共法律服务,可以通过优惠政策等调动社会公众的积极性,并利用信息化手段来缩减区域间差距,建立一体化的线上法律服务平台,让更多地区享受优质高效的基本法律服务。第二,面对城乡发展的不均衡,应制定具体而深入的城乡一体化发展规划,向社会人民群众征询有关建议和意见,尤其是相关专家学者和基层法律工作者的专业提议,集思广益,统筹规划省、市、县、乡、村“五级”公共法律服务建设。同时,可以搭建以“法律顾问+村干部+法律明白人+人民调解员”结构为主的基层队伍[6],更加贴合村规民约,为基层群众提供服务。

(三)内部发展的均衡。内部发展的均衡并不要求各项服务同等建设,而是以人民需求为导向,积极发展尚待完善的基本公共法律服务,缓解当前的供需矛盾。同时,应根据不同层级政府、不同地区的需求特点,有针对性的提供公共法律服务。例如,乡镇地区主要基本法律服务需求可能是人民调解,市区可能更多的是公证和司法鉴定。我们可以通过构建法律信息数字化,建立基层法律纠纷数据库,对数据反映出来的民众需求和纠纷倾向提供针对性服务。最后,在建设基本公共法律服务时,要注重相互配合,使其在发挥各有所长的基础上实现各方的互联互通,为人民群众提供全方位、高水平的法律服务。

四、基本公共法律服务建设的均衡路径

(一)建立健全基本公共法律服务体制。健全党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的公共法律服务管理体制和工作机制。一个良好的体制机制是各项事务有序发展的保障。发挥党委领导作用,保证总体方向和路线的正确性;确立政府主导,明确责任主体;提议部门协同,实现互联互通;倡导社会参与,弥补政府在公共法律服务供给上的不足和专业缺陷等问题,通过政府购买、政策引导、PPP模式、税收激励等方式让社会力量参与进来。同时,开通多种社会参与渠道,让各人民团体、社会组织和科研院所等相关专业人员和社会志愿者有机会加入基本公共法律服务发展当中。

(二)加快构建标准统一、业务综合的公共法律服务线上线下平台。一方面,针对当前公共法律服务应用种类庞杂、平台多样的现实问题[7],应构建标准统一、业务综合的公共法律服务平台。“中国12348”法网虽已基本建成,但在运行管理和协同联动方面尚有欠缺,各部门的联动协同、沟通合作等机制尚不完善,信息得不到有效分享和流动。所以应当重点做好“中国12348”法网的集成改造,并统筹智慧普法、智能应答、掌上应用、微信、微博、公众号等各种网上服务项目,构建统一集成的网络服务平台[7]。让人民不分区域、不分城乡的享受到均等化的基本公共法律服务。另一方面,应加快省、市、县、乡、村“五级”公共法律服务实体平台建设,实现站点的全覆盖。解决网络法律服务的互动性不足、类型化问题解答等缺陷,提供面对面、具体问题的精准分析服务。同时,加大基层站点设置,尤其是在偏远贫困地区,将有效解决“数字鸿沟”制约贫困弱势群体利用网络信息技术寻求法律服务的能力[8]的问题。

(三)加大政府购买基本公共法律服务力度。面对基本公共法律服务供需的缺口,不能将全部工作都交给政府,对于政府不能提供、低效提供的基本公共法律服务,应纳入政府购买和政府与社会资本合作的范畴,可通过资格审查、财政预算、服务评价、第三方监管以及信息公开等制度,实现全流程的监管,保障购买质量,实现以较低的成本获得优质的法律服务。有限政府要求政府并非全盘承担,要承认并利用市场力量来提升服务。有为政府要求政府把控基本公共法律服务体系的整体构建,把控整体方向;在面临特殊情况或特殊时期时,有解决紧急问题和处理突发情况的能力。如在疫情防控期间,中国法律服务网专门开设了“防控疫情、法治同行”“企业复工复产”等栏目,为民众解答与疫情防控相关的法律问题提供了渠道[9]。

(四)强化对基本公共法律服务的保障力度。在各地的公共法律服务发展建设中,都普遍呈现经费不足、资金短缺的问题,所以加大资金保障成为重中之重。目前,只有少数地方实现了公共法律服务体系建设经费的财政保障,多数来源于司法行政部门的工作经费[10]。因此,要推动各级政府将公共法律服务体系建设所需的基础设施、信息化建设投入和工作经费等纳入财政预算,建立适应群众需求的公共法律服务经费动态增长机制。同时,相关人才队伍也应得到保障,尤其是对现有基本公共法律服务者的保障。在增加各类法律服务工作者数量的基础上,提升服务的质量,壮大并优化公共法律服务队伍。并且可以通过整合社会资源,发挥工会、妇联、团委等群团组织以及律师协会等社会团体力量,让更多力量加入基本公共法律服务的建设。