人才政策驱动背景下的企业创新绩效研究

夏丽艳 关勇军

【摘要】本文以2017年“人才争夺战”为背景, 从政策信号的“认证效应”和“传递效应”出发, 构建以政府资源、 企业资源和社会资源为前因条件, 联动匹配内部各要素, 驱动企业创新的多重路径模型。运用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法, 将杭州、 长沙和重庆作为我国东部、 中部、 西部的典型代表城市, 探讨人才政策实施后企业创新绩效提升的优化路径。研究发现: 政府资源和社会资源的组合能够有效破除企业资源不足对提高创新绩效水平的制约;发明专利的核心驱动因素为企业资源, 非发明专利的核心驱动因素为政府资源;企业高水平创新路径存在区域异质性, 政府补助在西部地区发挥的作用更大。

【关键词】人才政策;企业创新绩效;政府资源;企业资源;社会资源

【中图分类号】 C964.2;F273.1 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2023)07-0149-6

一、 引言

2017年2月, 武汉打响了城市人才争夺的第一枪, 之后成都、 郑州、 长沙、 重庆等地纷纷跟进。截至2021年年底, 我国出台地方性人才政策超过3200条。人才是引领发展的第一动力, 人才政策已成为提升企业创新绩效的重要推动力。企业发展定位和资源禀赋参差不齐, 人才政策实施前后企业创新绩效是否呈现出显著差异?影响企业创新的因素之间是否存在动态变化?东部、 中部和西部地区不同的人才驱动路径是否能产生等效结果?这些问题都值得进一步挖掘。

人才政策被认为是影响企业创新的重要因素, 但现有研究主要集中于人才政策对“企业创新”的绩效评估和实证归纳上(房宏君和马俊红,2014;朱永明等,2020), 缺乏对于提升企业创新水平的探索性建议。值得注意的是, 近年来在人才政策与企业创新研究领域出现了“实质性创新”与“策略性创新”的讨论。刘春林和田玲(2021)认为多数情形下一些宏观政策对企业实质性创新没有促进作用。刘盟和杨庆(2022)认为受区域环境制度的影响, 人才政策对企业创新的激励效应存在异质性。鉴于此, 本文将企业创新划分为两种类型进行讨论, 即以发明专利为代表的“质量型创新”和以非发明专利为代表的“数量型创新”。

現有研究大部分采用中介变量和调节变量探究人才政策与企业创新之间的作用关系(刘轩, 2018;刘春林和田玲,2021)。但人才政策和企业创新是两个复杂的系统, 单一线性的研究会导致自变量之间的相互独立, 而引入模糊集定性比较分析(fsQCA)方法有助于探索要素之间的潜在替代和配适关系, 检验相关因素如何共同影响企业高水平创新绩效。本文将企业创新绩效问题置于人才政策的宏观环境下, 从政策支持、 研发投入等单一视角转向政府资源、 企业资源和社会资源联动作用的整体视角, 超越个别具体情况, 揭示造成企业高水平创新绩效差异的条件组合和作用机制, 探究人才政策下提高企业创新绩效的最优驱动路径。

二、 理论分析和研究方法

(一)信号理论: 认证效应和传递效应

信号理论最早由美国经济学家Spence(2002)提出, 该理论是指在信息不对称的情况下, 信息拥有者向外界传递出正面且不易被观察到的信息。1999年Lerner(1999)将信号理论运用于政策领域, 随后政策信号机制的研究开始扩展到政府补贴、 税收激励以及创新补助等方面, 获得配套奖励的企业是经过各级政府组织业内专家学者严格评审和筛查的, 财税补贴政策的实施对企业起到了“认证效应”, 这种积极的信号作用在学术界得到了广泛的认可。随着理论的变迁, 政策的概念内涵逐渐从弥补市场功能向信息的发现和传递功能延伸, 产生信息“传递效应”。拥有信息的企业通过政府的认证向信息劣势方发送值得信任的信号, 信息劣势方根据接收的信号, 做出是否合作的判断。刘春林和田玲(2021)首次将信号作用的研究框架应用于人才政策研究方面, 提出人才政策支持的信号有利于嫁接政府资源和吸引社会资源。

综上所述, 人才政策信号具有“认证效应”和“传递效应”, 能够帮助企业坚持创新发展的理念和吸引企业创新所需的外部投资。从“认证效应”来看, 获得人才政策认证的企业更容易获得政府提供的人才引进配套奖励, 增强企业获得补助后的研发信心。从“传递效应”来看, 在外部投资者与企业之间存在严重信息不对称的情况下, 获得政府人才政策认证的企业更容易获得外部投资者的信任, 从而有助于扩大外源融资规模。

本文从人才政策信号的“认证效应”和“传递效应”出发, 将政府资源和社会资源纳入企业创新路径分析框架, 这两种资源分别代表了政府和处于观望状态的潜在生意伙伴对企业创新的资金支持与投资意向。

(二)模型构建

本文从政府资源、 企业资源、 社会资源三个方面探讨人才政策背景下驱动企业创新的多重条件协同效应, 以政府补助、 研发人员、 研发资金、 企业规模、 人力资本结构和商业信用作为驱动要素, 构建出企业创新路径的理论模型框架, 如图1所示。

1. 政府资源在人才政策驱动背景下对企业创新的作用。政府补助是最具代表性的政府资源, 对企业而言, 其既是一种具有激励作用的政策, 也是在人才政策“认证”下获取外部资金支持最直接的方式。已有关于企业创新绩效的研究表明, 政府补助比研发投入更具促进意义, 且相较于税收优惠, 其更适用于支持成长型企业的创新活动(陈红等,2019)。石军伟等(2022)提出, 政府补贴与企业内部激励机制相配合, 能够有效提高企业创新绩效。因此, 企业在实际创新过程中, 为了获得更多的政府补助, 可能会加大研发投入。

2. 企业资源在人才政策驱动背景下对企业创新的作用。企业内部资源与企业创新绩效主要呈现出线性关系或“U”型关系, 资源差异化分配对企业高水平创新绩效有显著差异化影响。在不同的企业规模、 人力资本水平下, 企业研发投入对创新绩效产生作用的周期长短不同, 研发投入具有时滞效应, 但随着时间的推移, 其对创新绩效的促进效应会逐渐放大(杜雯秦和郭淑娟,2021)。地区资源条件的差异化以东部、 中部地区最为突出, 表现为人力资本结构越完善, 对创新绩效的促进作用越强(吕洪燕等,2020)。

3. 社会资源在人才政策驱动背景下对企业创新的作用。姚星等(2019)认为商业信用既是企业融资的重要源泉, 也是创新的必要推动力。企业获得人才政策的支持意味着政府这一最具公信力的主体直接成为其担保人, 向社会各方传递出企业具有良好商业信用的信号, 能够缓解企业融资约束; 同时, 商业信用为企业和利益相关者搭建了信任的桥梁, 企业较高的商业信用对于客户而言就是优质的商品, 这就从非正式制度的角度激发了企业创新意愿, 畅通了企业的创新循环。

(三)研究方法

fsQCA方法兼具案例导向与变量导向的优势, 近年来其优越性得到越来越多学者的关注与认同。关于人才政策驱动背景下如何提升企业创新绩效属于多路径选择问题, 对此应用fsQCA方法的优势在于: ①从整体出发, 充分挖掘实现企业高水平创新绩效的多重等效因果链条, 探究各因素在组合中发挥作用的大小以及不同组合对企业创新绩效的差异化作用机制。②通过跨案例比较, 关注产生某一结果的充分和必要条件, 以条件要素的分配揭示影响企业创新的不同行为。③基于组态视角对企业高水平创新绩效的因素组合及提升路径进行实证分析。

三、 研究设计

(一)样本选择

通过手工收集整理杭州、 长沙和重庆地区的上市公司名录, 共得到282家A股上市公司创新数据, 以2017年为基点, 选取2017年以后三年间的数据平均值用于路径动态变化比较。样本选择主要考虑了以下因素: ①2017年“人才争夺战”打响后, 杭州、 长沙和重庆分别作为我国东部、 中部、 西部最具人才吸引力的典型城市代表, 出台了一系列人才政策, 是人才政策驱动背景下企业创新发展状况的一个缩影。②为避免样本选择偏差, 剔除ST、 ?ST、 有数据缺失和较少涉及科技创新的样本企业, 仅保留代表性较强的技术密集型上市公司样本。③为了分析人才政策实施后对企业创新绩效的影响, 且满足fsQCA方法适用性条件, 最终保留120家上市公司作为研究样本。样本数据主要来源于国泰安数据库, 以上市公司年报为辅助。

(二)条件变量

1. 政府补助(GS)。通过查阅各企业年报中以“人才”“创新”“万人计划”“特聘专家”“技能培训”等为关键词的政府补助说明, 将人才引进延期到账补助计入当期金额测量, 汇总当年有关人才政策支持的金额。

2. 研发投入: 研发人员(Staff)和研发资金(Fund)。研发人员和研发资金分别作为企业创新的主体力量和发展基础, 对创新绩效的正向作用在学术界得到了广泛的认可, 故直接采用企业当年研发人员数量和研发投入金额进行测量。

3. 企业规模(ES)。王孝松和张瑜(2021)研究发现, 企业规模与创新效率之间存在负向分段函数关系, 一旦企业平均规模超出某一门槛值, 其影响强度将显著增大。借鉴已有研究, 本文采用企业当年总资产作为企业规模的代理变量。

4. 人力资本结构(HC)。较高的人力资本水平是促进科技创新的重要因素, 高层次人力资本投入的增加更有利于企业整体创新质量的提高(卿陶,2021)。故本文从受教育程度的角度衡量企业人力资本结构的完善程度, 即本科及以上人数占总人数的比重。

5. 商业信用(CC)。其是指企业在日常生产和运营过程中所产生的一种信用关系, 主要对象为因延期付款、 预收账款而形成信贷关系的利益相关者, 债务人获得的这笔资金受到的约束力有限, 对于缓解企业创新资金压力、 驱动企业创新能够起到积极的作用(潘红波和杨海霞,2021)。因此, 采用应付账款、 应付票据与预收款项之和占总资产的比重衡量企业商业信用。

(三)结果变量

本研究所关注的结果变量是企业创新绩效。现有研究主要采用数据包络分析方法、 创新投入和创新产出等来衡量企业创新绩效, 考虑到企业研发投入和产出存在偏差, 本文采用专利申请量来衡量企业创新绩效。将专利申请量分为发明专利申请量和非发明专利申请量, 分别代表企业创新质量和数量, 重点对比企业为实现高水平创新绩效, 质量型创新和数量型创新多重组态组合的异同。

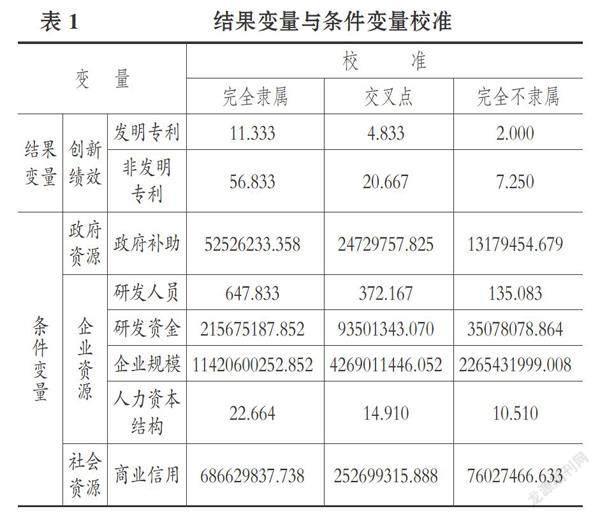

(四)变量校准与必要性检验

基于已有研究经验, 运用直接校准法将数据转换为模糊集隶属分数。将条件与结果变量数据的75%、 50%、 25%分位点, 分别作为完全隶属点、 交叉点、 完全不隶属点(Fiss, 2011), 校准结果见表1。

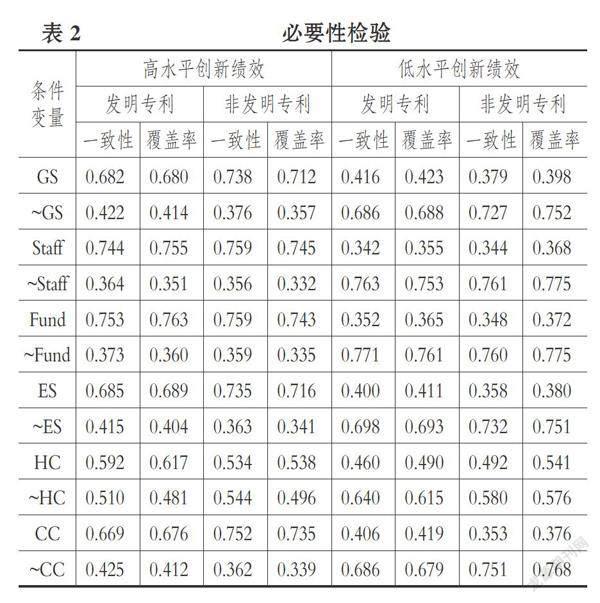

进行条件组态分析之前, 需要对各条件的必要性进行逐一单独检验, 结果如表2所示。所有条件的一致性水平均小于阈值0.9, 可解释为当结果产生时各前因条件并非毫无变动, 说明进一步分析多个前因条件组合的协同影响对于探索高或低水平企业创新绩效的产生很有必要。

四、 研究结果分析

(一)高水平创新绩效组态对比分析

本文参考杜运周和贾良定(2017)的研究, 根据样本量将频数阈值确定为大于1, 设置PRI阈值为0.75, 得到复杂解、 简约解和中间解。通过汇总发现: 将发明专利作为企业创新质量的代理变量时, 以企业资源为核心条件的路径占总路径数的87.5%; 将非发明专利作为企业创新数量的代理变量时, 以政府资源为核心条件的路径占总路径数的60%。本文选取具有代表性的条件组态进行高水平创新绩效的对比分析(见表3), 以进一步识别出政府资源、 企业资源和社会资源推动企业高水平创新绩效的差异化适配关系。

在质量型创新中, 出现了一种特殊的条件组态——路径1, 其核心条件(企业规模和人力资本结构)与边缘条件(研发资金)均属于同一资源类型, 将该路径命名为“企业型”。路径1的一致性水平高达0.912, 说明拥有完善规模的企業在面临研发资金投入不足时, 如果能够及时对人力资本结构进行优化整合, 则有91.2%的可能性实现高水平创新绩效。

而数量型创新中不存在一种资源类型的组态, 主要以政府资源与其他两种资源组合的形式产生跨资源联动效应。如路径8以政府补助(政府资源)和商业信用(社会资源)为核心, 故将该路径命名为“政府—社会型”(简称“政社型”)。这意味着相较于其他条件, 政府资源和社会资源的组合具有“1+1>2”的效果, 能够成為解释高水平创新绩效的充分条件。值得注意的是, 质量型创新中路径4也属于“政社型”, 反映了企业获得政府补助能够有效弥补研发投入的不足, 取得人才政策支持的企业在市场综合评比中具有较强竞争力, 企业评估信息的有效传递间接帮助了外部观望者进行高质量企业的投资筛选, 有利于企业更加高效地获取政府资源和社会资源, 破除内部资源不足对企业提高创新绩效水平的制约。但通过对比企业实现高水平创新绩效的可能性发现, 数量型创新比质量型创新高9%, 侧面反映了政府对企业的“认证”工作不到位, 政府补助向“短平快”或回收周期短的创新项目倾斜, 这一漏洞极有可能诱发一些企业的投机行为, 如短时间内通过更多的发明数量获取配套补助。

“企业—社会型”(简称“企社型”)是提高企业创新绩效水平的重要组态类型, 无论是质量型创新还是数量型创新, 该类型的路径(路径2、路径6)下企业实现高水平创新绩效的可能性均超过85%。通过资源配适发现, 数量型创新对社会资源的要求更高, 说明人才政策信号的有效传递, 能够在短期内快速提高企业吸引外部融资的可能性。其中, “综合型”路径最能体现数量型创新和质量型创新的核心条件从企业资源到政府资源的变化, 企业根据自身创新目的的需要, 可以适当进行企业资源、 政府资源和社会资源的相互替代, 如图2所示。

(二)高水平创新绩效组态案例对比分析

为进一步分析动态性差异, 在具有代表性的“综合型”路径3、 7, 以及具有对比性的“企业型”路径1、 “政企型”路径5中, 选取具有高水平创新绩效的企业进行具体讨论(见表4)。这4条路径的原始覆盖率均高于0.5, 能够解释50%以上的高水平创新绩效企业案例。

从典型企业案例来看, 在2017年人才政策驱动背景下, 企业高水平创新绩效主要路径的核心条件具有很大差异: 对于质量型创新企业, 高水平创新绩效主要路径的核心条件为企业资源; 而对于数量型创新企业, 政府补助成为提高创新绩效水平的核心条件。这表明在人才政策驱动下, 产生了两种不同类型的企业高水平创新绩效效果。一种是企业为追求专利申请质量、 获取长期利益的实质性创新行为。如长安汽车在2018年和重庆电子工程职业学院共同建设长安汽车大学智能制造工程学院, 产教融合, 布局未来人才储备。另一种是企业为追求专利申请数量、 获取短期利益的策略性创新行为。如在人才政策的支持下, 多喜爱的政府补助逐年上涨, 2017年以后其政府补助由1393万元上涨到3324万元, 而平均每年发明专利数量仅有4项左右, 非发明专利数量则高达60多项, 两者对比明显。这说明在人才政策的扶持下, 确实存在一些企业为谋求更多的政府补助而通过增加非发明专利的申请来提升专利申请数量, 即实施数量型创新行为。

以科力远、 老板电器等为代表的企业, 自身实力雄厚, 拥有高水平研发团队, 可以根据企业所处发展时期的需要进行路径的调整。一是以企业规模和人力资本结构为核心条件, 以研发资金为辅助条件, 进行企业内部资源的调整配适, 实现发明专利的增加。二是以政府补助为核心条件, 与企业内部资源深度融合, 吸收优势资源以增强竞争力, 实现非发明专利的增加。这说明通过路径优化, 可以发挥政府资源、 企业资源和社会资源的联动效应, 无论是以提升创新数量还是以提升创新质量为目的, 都有可能找到数量型创新和质量型创新的平衡点, 实现企业创新的综合发展。

(三)中东西部地区企业高水平创新绩效实现路径分析

鉴于东部、 中部和西部的地域差异性, 以地区为单位, 以实现企业质量型创新为目的, 分别选取两条具有代表性的人才驱动路径, 分析各条件变量是否存在动态变化。由表5可知: 在实现高水平创新绩效的路径中, 中部、 东部地区以企业资源为核心条件, 西部地区以政府资源为核心条件; 相比于中部、 西部, 东部地区的企业对社会资源更加重视。

综合来看, 中部地区路径1和东部地区路径1的人才驱动路径相似, 当政府补助、 企业规模和商业信用的资源不足时, 依靠充足的研发人员和 研发资金投入、 完善的人力资本结构, 也能实现创新绩效水平的提升。这也与地区经济环境相印证, 实力较为雄厚的企业, 通过内部资源的深度整合, 能够推动企业创新绩效水平的提高。对于西部地区来说, 政府资源是企业提高创新水平的核心因素。当面临研发资金短缺时, 可依靠政府补助(政府资源)、 研发人员与企业规模(企业资源)、 商业信用(社会资源)形成最优路径。由此可见, 国家层面的研发专项补助已经常态化, 西部地区企业对人才政策信号作用的依赖性更强, 企业将财政专项补助作为内部研发投入的补充, 在缓解研发初期资金短缺问题的同时, 还能吸引外部投资者, 通过政府资源和社会资源的获取, 与企业资源各要素间协同联动, 使有限的资源通过配适组合发挥出最大效益。东中西部地区企业实现高水平创新绩效的优化路径如图3所示。

(四)稳健性检验

本文从“因果不对称性”角度对导致企业低水平创新绩效的因素进行组态分析, 探寻是否存在导致企业高水平和低水平创新绩效的同一因素, 如果出现, 则认为该因素并非构成结果变量的充分条件。通过对6个条件变量的组态分析发现, 导致高、 低水平创新绩效的条件组态没有重叠。这一方面说明在人才政策驱动背景下, 政府资源、 企业资源和社会资源等因素具有多重联动性, 不同前因要素的组合构成不同驱动路径, 产生了非对称的企业创新绩效结果; 另一方面验证了本文研究结论的稳健性。

五、 结论与启示

(一)研究结论

根据上文的研究, 得出如下结论: 一是, 在人才政策驱动背景下, 政府补助、 研发投入、 商业信用等均不是单独构成企业高水平创新绩效的必要条件, 说明想要突破企业创新的瓶颈, 就必须发挥多因素间的协同联动效应。在提升企业创新水平的多重因素组合中, “企社型”路径具有普遍适用性, 其中研发资金这一企业资源占主导地位。二是, 政府资源、 企业资源和社会资源的条件变量存在潜在替代关系, 企业根据自我评估, 可挖掘多条创新发展路径。对于质量型创新企业来说, 企业内部资源的协同联动是实现其高水平创新绩效的最优路径。对于数量型创新企业来说, 以政府资源为核心、 跨资源协同合作是快速有效提升创新绩效水平的可行性选择。这反映出在人才政策驱动背景下, 数量型创新企业在短期内对于获取非发明专利配套补助的追求。三是, 区域异质性表明, 由东部到西部地区, 企业实现高水平创新绩效的核心条件从企业资源逐渐向政府资源倾斜, 进一步说明了造成企业创新绩效水平差异的因素是千变万化的。以研发投入和人力资本结构为核心条件, 进行企业内部资源的协同匹配, 是东部和中部地区企业共同的优化路径; 与东部、 中部地区相比, 西部地区的企业强化了人才政策支持对创新的推动作用, 发挥人才政策信号的传递效应, 使企业更易获得专项补助和外源融资, 实现跨资源的要素配适组合。

(二)启示

企业应重视政府资源、 企业资源和社会资源等多重因素之间的差异化要素选择, 例如有些基础坚实的企业仅依靠内部资源的充分运转就可以实现创新发展, 但并不意味着企业资源在某一方面的缺失就会造成低水平创新绩效。对于企业来说, 人才政策的支持是一种可以获取更多外部创新资源的机会, 充分利用人才政策的“认证效应”, 通过企业有利信息的传递, 将政府的资金倾斜和商业信用获取的融资转化为企业内部研发投入, 打破企业内部条件的制约, 也能提升企业创新绩效。综合两种视角下的创新发展路径来看, 企业在提高创新绩效的过程中, 发明专利和非发明专利并不是对立的关系, 企业应根据自身发展情况和需要, 发挥资源的联动效应, 实现创新数量和创新质量的最优化结合。

在人才政策驱动背景下, 鉴于东中西部地区企业创新核心条件的差别, 政府在人才政策的环境建设中应遵循因地制宜的原则。对于西部地区, 基础设施相对落后, 技术水平还有待提高, 政府补助可作为缓解企业融资压力的资金, 直接作用于企业人才开发和运用。政府作为最具公信力的主体, 应认真甄别与筛选重视人才发展、 拥有良好前景的企业, 有选择性地对人才补助项目的相关信息进行披露, 充分发挥人才政策支持信号的“传递效应”, 为外部投资观望者提供重要的参考信息, 发挥人才政策的驱动作用, 形成政府支持、 资源加入、 企业创新的良性循环, 实现政府引才期望。

【 主 要 参 考 文 献 】

陈红,张玉,刘东霞.政府补助、税收优惠与企业创新绩效——不同生命周期阶段的实证研究[ J].南开管理评论,2019(3):187 ~ 200.

杜雯秦,郭淑娟.企业异质性、研发投入与创新绩效——基于GPS的实证研究[ J].科技管理研究,2021(23):124 ~ 132.

杜運周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[ J].管理世界,2017(6):155 ~ 167.

房宏君,马俊红.科技人才伦理管理对创新绩效影响研究[ J].技术经济与管理研究,2014(12):24 ~ 28.

刘春林,田玲.人才政策“背书”能否促进企业创新[ J].中国工业经济,2021(3):156 ~ 173.

刘盟,杨庆.政府人才政策、区域制度环境与企业创新[ J].统计与决策,2022(19):164 ~ 168.

刘轩.科技人才政策与创新绩效关系的实证研究——一个被中介的调节模型[ J].技术经济,2018(11):65 ~ 71.

潘红波,杨海霞.融资约束与企业创新:文献综述[ J].财会月刊,2021(1):30 ~ 36.

卿陶.人力资本投入与企业创新——来自中国微观企业数据的证据[ J].人口与经济,2021(3):108 ~ 127.

石军伟,于晓琳,万凯.内外兼修:政府创新补贴、员工持股激励与企业创新质量[ J].软科学,2022(7):70 ~ 75.

王孝松,张瑜.企业规模与创新效率——基于中国高技术产业的经验分析[ J].吉林大学社会科学学报,2021(3):129 ~ 141+237.

姚星,杨孟恺,李雨浓.商业信用能促进中国制造企业创新吗?[ J].经济科学,2019(3):80 ~ 92.

朱永明,王兴萌,张水潮.生命周期、海外背景董事与企业技术创新[ J].财会月刊,2020(4):10 ~ 17.

Fiss P. C.. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[ J]. Academy of Management Journal,2011(2):393 ~ 420.

Lerner J.. The government as venture capitalist:The long-run impact of the SBIR program[ J]. The Journal of Business,1999(3):285 ~ 318.

Spence M.. Signaling in retrospect and the informational structure of markets[ J]. American Economic Review,2002(3):434 ~ 459.

【基金项目】广西省哲学社会科学规划研究课题“广西全面创新与制造业高质量发展的驱动机制研究”(项目编号:21BGL009)

【作者单位】1.广西科技大学经济与管理学院, 广西柳州 545006;2.广西科技大学广西工业高质量发展研究中心, 广西柳州 545006