政改之基 国治先河

战国上承夏商周,下启秦汉,变法与改制是这一长达两个半世纪时代的主题。战国诸雄以富国强兵为目标进行的变法,在对三代礼乐制度的损益式继承基础上,实现了从封建贵族分权政治向中央集权体制的转型,形成了中国上古区域集权式的国家治理新模式,为秦汉以降的大一统帝制国家治理打下了政治底本与制度基础。

治国理政经验的传承与发展

战国变法是对夏商周早期国家治理经验传统的传承。自夏商周三代开始,中国古代的国家治理总是在传承历史经验传统的基础之上进行制度创新。《论语·为政》中孔子就曾对夏商周三代政治的基本特点加以总结说:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也;其或继周者,虽百世,可知也。”夏商周这种在历史传统继承基础上的制度创新一直是中国古代国家治理体系演变的基本特点。

战国时期,列国国家治理体系的核心是以君主集权为特征的官僚制。其制可溯源至西周以政德为主要标准的“册命制”,这种制度至迟在西周中前期已形成部门科层化的“右告”制。所谓“右告”,即由受命者所在部门担任官长的右者在引导其面见周王时,将受命者的过往业绩报告给周王并进行册命考绩。这种“右告”制在金文中很常见。如《?簋》记:“唯十又一月既望丁亥,王格于康大室。?曰:朕皇尹周师右告?于王,王或赐?佩、缁韨、朱亢。曰:用事。”含括“右告”类在内的数量多达一百多篇的西周册命金文表明,西周时期有制度化的规范考核官员政绩,而且形成了按照部门科层考绩官员的制度。而战国官僚制显然就滥觞于周制,只是进一步扬弃了周代贵族政治体制中“亲亲”与“故旧”的内容。类似官僚制的战国诸多制度变革无不是保留前代国家治理体系的合理内容并加以破旧革新而来。《周易·系辞》云:“穷则变,变则通,通则久。”含括夏商周三代政治文化在内的变易之道由此融入以《周易》为代表的中华原典文化之中,成为中国历史不断前进的动力源泉。战国变法正是夏商周三代以来国家治理文化“穷变通久”的治国理政经验的典范。

战国变法还是东周思想精英以“救世”理论学说进行政治实践的产物。刘向在其《战国策叙录》中对战国时代有过相当贴切的描述:“道德大废,上下失序……夫篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强……暴师经岁,流血满野……贪饕无耻,竞进无厌;国异政教,各自制断;上无天子,下无方伯;力功争强,胜者为右;兵革不休,诈伪并起。”面对这种周末无王、“兵革不休”、政教失序的乱世局面,引领时代潮流的思想精英站在各自的角度纷纷提出国家治理救世方案。诚如《庄子·天下》所言:“内圣外王之道,暗而不明,郁而不发,天下之人各为其所欲焉以自为方……道术将为天下裂。”战国变法正是战国诸雄基于国家治理遇到各种现实问题的现状,为了实现富国强兵以适应兼并战争的需要,自觉继承传统的“穷则变”的治国经验。各国尊贤养士,博综去取,兼采诸家之说实行变法图强,以达到革故鼎新之效,最终由施行商韩之法的秦国一统天下。

战国变法为政之道的不同类型

战国变法是列国采用不同学派理论进行的社会政治变革实践。诸子在探究变法改制之道时,有着不同的思想与主张,由此形成“百家争鸣”的不同类型。

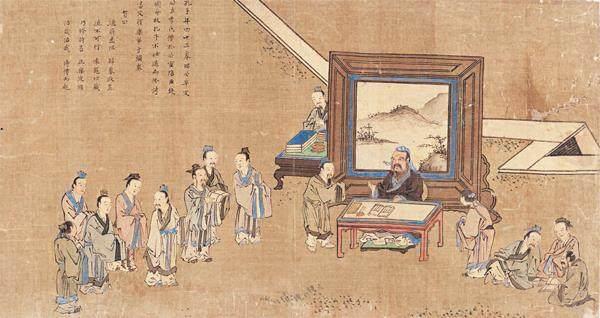

首先受到君主青睐的是儒家学派。早在春秋末年,孔子就在鲁国进行了以“堕三都”为主要手段,旨在削弱季孙、孟孙、叔孙“三桓”,进而加强公室的改革,在动荡的局势下开启了强化君主集权的变法序章。孔子之后,其弟子子夏为魏文侯师,举荐李悝、吴起、段干木等贤才,取得了“治四境之内,成训教,变习俗,使君臣有义,父子有序”的改革成果。儒家的另一位大儒孟子推行仁政主张,曾受到滕文公的赞赏。但儒家重德贵礼的施政主张在战国存亡之世,多被君主视为“迂远而阔于事情”,一些变革主张难以实施,故荀子有言“唯其徙朝改制为难”。但这也促使儒家学者在变法理论建构上更加精深,发展了孔子的“损益”之论。《礼记·大传》有“得与民变革者”与“不可得与民变革者”之比。《礼记·檀弓上》《礼记·明堂位》则提出了夏尚黑、殷尚白、周尚赤的天、地、人三统之论,成为后世朝代变革的重要理论支撑。

与儒家的“空言”不同,法家人物更加关注战国现实,走向了“法后王”的富国强兵之路。就法家内部派别而言,有三晋法家与齐法家之别。三晋法家以商鞅、申不害、慎到为代表。商鞅重“法”,认为法是“治之本”,强调“法任而国治”。他在秦孝公的支持下,进行了以重耕战为主要内容的“强秦”变法,收到了“秦无敌于天下,立威诸侯”的显著效果。申不害重“术”,认为“术”是君主管理大臣的制度体系。他在韩昭侯支持下进行变法,“修术行道”,獲得了“国治兵强”的成效。慎到则更重“势”,强调君主的权位,并没有把其理论应用到政治实践中,但他的“势”论无疑是战国君主集权趋势的反映。较之于三晋法家,齐法家更多受到道家思想的影响,也被称为“道法家”。他们重视“道法”,认为“明王在上,道法行于国”。齐法家还受到了儒家思想的影响,故有“礼义廉耻,国之四维”之论。受其影响,齐威王、宣王的变法卓有成效,致齐国“威行三十六年”。战国末年的韩非是两地法家的集大成者,他综合了“法”“术”“势”,结合道家的道论,建立了一整套君主集权的理论,颇受秦始皇青睐,这套理论遂成为秦朝建立君主集权制度的主要理论基础。

在儒、法两家之外,其他诸子的理论也深刻影响了战国变法的进程。如儒、墨两家的禅让理论便影响到燕王哙的变法,使他禅让君位给贤者子之。但这一逆君主集权潮流之举,引发了齐国伐燕,甚至中山王将这一事件视为反面典型。墨家理论可能在一些小国实行过,但成效甚微。一些诸子中的“实干家”,如兵家、纵横家中的代表人物,直接介入了战国变法运动,在赵武灵王的胡服骑射改革、齐威王的改革中,都可以见到他们的影子。名家的惠施还“为魏惠王为法”,成为变法的主导者。

如此种种,皆展现出在战国这一大争之世,大国图霸、小国图存的努力。以诸子思想为理论基础,变法呈现出多样化色彩,但都促进了自上而下、以君主为中心的区域集权式国家治理模式的建立。随着统一之势逐渐明朗,诸子也为将来的统一作好了准备,从而提供了理论融合的基础。以《吕氏春秋》为代表的杂家,以阴阳家学说为基础,糅合道、儒、法、墨、名、兵等诸家思想,杂取百家而又卓然自成一家,设计出一整套集权国家的制度蓝图,成为战国变法理论的余绪。

确立集权式国家治理模式的雏形

战国变法使各诸侯国在不同程度上建立了以王权为中心的区域集权式国家治理模式,秦汉以降中央集权国家的许多制度都可以在这一时期找到其雏形。在这一时期的诸多制度建设中,最值得注意的是官僚制与郡县制。

战国变法中所形成的官僚体制,是古代历史上国家行政治理的基本形式之一。这一体制是在周制的基础上形成的,战国变法面向现实对其进行了颇多革新,原本文武不分、带有早期国家治理体系不成熟色彩的职官体系逐渐专门化、细密化。作为“论列百官之长,要百事之听”的相,其职责在西周可能由三公、宰执等臣僚承担,战国时期已经出现了专称的职官。如出土于河北易县燕下都故城的三年相邦建信君铍便见有“相邦”一职,可见“相”已经成为专门的职官。

文武分途,也是战国变法的成果之一。在西周金文中,一般被后世视为文官的“史”“师”等多可带兵出征,显示出文武不分的职官特色。但到了战国后期,专职武官已经出现。文武分途,将相分置,将军开始作为武官之长,并在武官内部产生了等级划分。如《史记·楚世家》言:“十七年春,与秦战丹阳。秦大败我军,斩甲士八万,虏我大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十余人。”其中大将军、裨将军差异明显。实际上,楚国的武官之长为柱国,太史公此言可能是比拟,但可以证明“大将军”的称呼在战国后期已经流行。

这种新型的职官体系,自然免不了考绩与奖惩。《周礼》中提到的“日成”“月要”和“岁会”等考课之法,在战国简牍中已见规模。如湖北云梦睡虎地秦简《徭律》:“御中发征,乏弗行,赀二甲。失期三日到五日,谇;六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。其得也,及诣。”这表明秦国对服徭役者每日是否出勤有着专门的记录。《秦律杂抄》中还多次提到“省三岁比殿”,说明秦国对三年一度的考核是非常重视的。考课的结果往往影响官员的仕途,“三岁比殿”的官员会被撤职,永不录用。与这种奖惩体系相伴的,是不同于西周“五等爵”体系的新型爵秩系统。商鞅变法建立的“二十等爵”体系,“立官贵爵以称之、论劳举功以任之”,以军功大小授爵等高低,以爵等高低决定“田宅、臣妾、衣服”的多少。官员的待遇虽还带有一些西周封建时代“授土授民”的遗风,但更多的是由君主给予“官人百吏”俸禄,各国变法的主要内容之一便是要变贵族的采邑封地为“官人百吏”的俸禄。齐、魏官吏所受俸禄皆以“钟”计,秦、燕则用“石”,燕王哙变法时便收三百石以上官吏的印信,交给子之,让子之坐在王位上行使权力。这说明代表官员权力的印信制度在战国时期也建立起来了。

与印信制度相关的,则是作为官僚体系运转机制的文书行政模式。“惟殷先人,有册有典”,商代已经存在以文书记录政事的情况,经西周、春秋到战国,这种模式逐渐发展完善。这在湖南长沙马王堆汉墓出土的《战国纵横家书》和《里耶秦简》所载的上行文书中有所体现。《里耶秦简》记载的内容虽有秦朝建立之后的历史,但如此规范整饬的文书行政制度绝非一时之功。

如果说官僚制是集权国家的骨架,郡县制则充实了它的肌体。郡县制是不同于西周封建制的新型国家结构与地方行政区划,但其源头仍可上溯至西周。从古文字材料来看,西周金文中可能已经出现“县”字,免簠中便出现了作为行政区域的“郑县”。春秋时期,楚国、晋国、齐国、吴国等都设了县。随着县的建立,对地方行政的一系列管理、监察制度也逐渐建立起来。郡制在春秋时期也已出现,但以郡统县的做法还未出现。战国时期,各国普遍实行郡县制,以郡统县的郡县制度首先出现在三晋地区,楚、燕、秦也先后建立了郡县制。战国时期,只有齐国没有郡,但设有都邑制。一般认为,齐国在全国设有五都,性质与其他国家的郡基本相同。此外还有“五都之兵”的说法,《战国策·燕策一》言“王因令章子将五都之兵,以因北地之众伐燕”,说明战国时期的郡具有军事防备区的作用。相较而言,秦国设郡较晚,可明确考订的秦郡始于惠文王时,但秦在战争中意识到郡的巨大作用,每克一地便置一郡,为秦的最终统一奠定了基础。秦统一全国之后,地方行政区划组织逐渐趋于一统,最终形成了以郡统县的格局。

总之,通过战国时代的变法与改制,中国古代区域集权式国家治理模式得以形成,这使战国时期成为中国从传统贵族分權政治向中央集权的帝制转型的关键转折点。战国时期各国掀起的变法运动高扬守正创新之旗帜,溯民族精神之源流,辟与时俱进之路径,开辟了中华制度文明的新局面。战国诸雄的变法运动所确立的区域集权式国家治理模式,为后世两千多年的帝制时代以皇帝为首的中央集权体制搭建了最初的框架,奠定了初步的规模,提供了最初可供继承与借鉴的蓝本,实开秦汉以降帝制国家治理体系之先河。

谢乃和,东北师范大学历史文化学院教授、博士生导师。