『史』『子』之间

《战国策》记事上接春秋,下至秦并六国,述战国之事,志战国之人,辑战国之文,所涉之事涵盖战国时代约二百四十年的历史,兼具历史、思想与文学价值。

今本《战国策》经西汉刘向校理而成,分十二策,按国别记述东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山诸国谋臣策士游说诸侯之事。据刘向《战国策叙录》可知,刘向所校中秘所藏诸本有《国策》《国事》《短长》《事语》《长书》《修书》等。从名目大致可以推测:有的是以国别为纲的纵横家佚事汇编,如《国策》《国事》;有的是因为简策形制和书写内容相近而编为一册,如《短长》《长书》《修书》;有的是因文体相近而成编,如《事语》。总之,这类文献言事相兼,兼具史书和子书的特征。

《战国策》“亦史亦子”又“非史非子”

《战国策》记事上接春秋,下至秦并六国,所涉之事涵盖战国时代约240年的历史。今本《战国策》与《国语》一样,以国别为体,故《汉书·艺文志》将其归入《春秋》类。然而考其事,则多与史实不合,颇多夸饰虚构之说。因此,宋代晁公武《郡斋读书志》又将其归入子部“纵横家”类。其书“亦史亦子”,又“非史非子”。

先秦子书均是对某一学派先圣后哲言论与学说的集中汇编,主要突出为学派开宗立派之学者的言辞,形式上一般以“某子”命名,篇中或辑其语录,或取先圣与门弟子及时人之对答。以此标准衡量,《战国策》不同于先秦子书,至为明显。

战国为“古今一大交汇”,春秋时期列国间的礼尚往来、从容辞令至战国演化为尔虞我诈、剧谈雄辩,行人之官一变而为说客游士,语言的作用显得空前重要。所谓“一人之辨,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师”(《文心雕龙·论说》),说客之言,既可兴邦,又可丧邦。故而人们对言辞愈加讲究,对纵横之士来说,每一次面对诸侯国国君或政要的游说活动,就等同于一次“言辞的战斗”。他们游说的事迹和言辞被其门人或时人记录下来,即《国策》《国事》《短长》《修书》《事语》之类。西汉时,刘向奉旨校理国家中秘所藏先秦古书,对上述文献亦有所整理。从刘向《战国策叙录》来看,他以其中称为《国策》的数种为主,大体依其国别之体例整合其他文献,进行了重编。刘向对比诸异本相关材料,去其重复,校理错讹,以国为纲,编为一册,称之为《战国策》。

《战国策》虽然在写人叙事记言中运用了虚构想象、夸张铺排等手法,恣意渲染,形成铺张扬厉的文风,但又不完全等同于一般的小说。《战国策》中既包含纵横家的言辞,也记录了说客的立身行事之道;其篇章既有来源于战国时代纵横家的书信、说辞,也有关于纵横之士及其他士人的传闻故事。刘向编校《战国策》虽然并非有意为史,但它客观上述战国之事、志战国之人、辑战国之文,虽不可以子书、史书视之,但仍有历史、思想与文学价值。

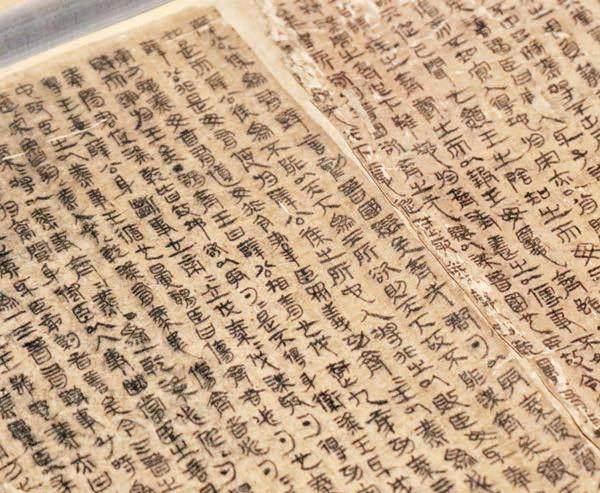

帛书《战国纵横家书》与今本《战国策》

1973年12月,湖南长沙马王堆三号汉墓中出土了和《战国策》相似的帛书《战国纵横家书》。据《长沙马王堆二、三号墓发掘简报》记述,墓主人下葬的年代是汉文帝前元十二年(前168年),帛书字体介于篆、隶之间,又避“邦”字讳。整理者据此推断,其抄写年代当在汉高祖后期或汉惠帝时(前195年前后),其成书年代当更早于此。帛书《战国纵横家书》与刘向本《战国策》有同有异,其抄写年代早于刘向重编《战国策》140多年。专家认为帛书《战国纵横家书》当即刘向在《战国策叙录》中提到的《国策》《国事》一类文献,或者至少是性质相似之文献。

《战国纵横家书》共二十七章,据内容可分为三类。第一类包括第一至第十四章,主要是苏秦的书信和谈话,各章内容相关,体例相同,杨宽先生认为它们“应该是从一部有系统的原始的苏秦资料辑录出来的”(《马王堆帛书〈战国纵横家书〉的史料价值》)。第二类包括第十五至第十九章,抄写者在篇末记五章总字数“大凡二千八百七十”,表明这部分自成一体,杨宽先生指出这部分“该是从另一种记载战国游说故事的册子中辑录出来的”。第三类包括第二十至第二十七章,其体例、内容明显不同于前两类,研究者认为它们应当出于另一种辑录战国游说故事的册子。

日本学者工藤元男认为,原来战国游说故事的各种文本是写在竹简上的,帛书本为各种简本的转写本。其中第一类资料不见于《史记》苏秦传记和今本《战国策》,应该是司马迁未见之关于苏秦的系统资料,其在西汉武帝时期司马迁撰《史记》时已经散佚了,因此这也是刘向未曾看到的材料。第二类、第三类材料多见于今本《战国策》和《史记》,说明刘向、司马迁曾见到这批材料并对其有所参考。

这表明今本《战国策》之母本的文本性质,本就是时人所记的关于战国纵横家及当时士人的故事汇编。这类文献既是一个“文本群”,又是一个“文本流”。编辑这类故事集的目的,很可能如杨宽先生所说,是将其“作为学习的资料”。何晋认为今本《战国策》和《史记》中那些未作改动的材料,以及帛书第二类、第三类材料,基本上就是刘向所见“中书”的原始面貌。(《〈战国策〉研究》)

《战国策》文体与文章的特征

《战国策》是战国时代的“文体库”,这从与其母本相近的帛书《战国纵横家书》中即可看出。藤田胜久指出:“从帛书所见故事形式来看,第一大类收录了书信、奏言、对话的基本形式,其内容属于最早期的故事。第二大类既收录了上述基本形式,也包括了附加历史背景、结果、训诫的故事。第三大类附加说明的故事比基本形式的故事更多。”(《〈史记〉战国史料研究》)

从散文发展的角度来看,《战国策》的文章独具一格,其中的说辞和议论文是春秋时代行人辞令和讽谏语的进一步发展。其特点如下:

第一,论说之文的集大成者,主要表现在其论说文善于揣摩人主心理,采取灵活机智的说理方法。其说理方式主要包括:一是主文谲谏,迂回说理,如《战国策·楚策四·庄辛说楚襄王》写庄辛两次谏楚襄王,第二次劝谏以“蜻蛉”“黄雀”“黄鹄”“蔡灵侯之事”为例,归结到“君王之事”,说明居安而不思危终致国破身亡的道理,说辞融叙事、说理于一体,由浅入深,层层深入;二是义正词严,针锋相对,如《战国策·赵策三·鲁仲连义不帝秦》《战国策·魏策四·唐且为安陵君劫秦王》;三是反驳对方,饰言巧辩,如《战国策·楚策四·有献不死之药于荆王者》等。《战国策·秦策一·苏秦始将连横》载录苏秦说辞,其主张连横,语言犀利,铺张排比。苏秦多次上书,想游说秦惠王采用其策略打击山东六国,但秦惠王未采纳其意见,致使他落魄而归。文中还记叙苏秦引锥刺股,发愤苦读,最终成揣摩之术,转而倡导合纵,游说赵王,造成六国联合、共同抗秦的局面。

第二,多种修辞综合运用的典范。铺张扬厉、纵横开合、雄辩恣肆之文风的形成,有赖于对多种修辞手法的综合运用。首先,铺陈、夸饰俯拾即是,在文章中主要用于铺陈形势、追溯历史,如《战国策·秦策一·苏秦始将连横》按方位铺陈秦国物产、地利;其次,大量运用排比、骈偶等修辞手法;再次,博引史事,氣势雄健,说服力强。

第三,叙事写人的创新发展。如荆轲刺秦王(《战国策·燕策三》)因其跌宕起伏而被明人钟惺称为“古今第一”,申包胥乞师(《战国策·楚策一》)则呈现了外貌和心理并重的人物描写。其中,《战国策·燕策三·燕太子丹质于秦亡归》中易水送别的场面描写最为有名。

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

人物衣着肃穆,音声悲壮哀切,视死如归之情流露于字里行间,正因其精彩,司马迁在撰写《史记》时几乎将此原文照录。

此外,《战国策》还很善于运用寓言故事来说理,体现了鲜明的时代特征,辞藻绚丽,语调铿锵,具有很强的文学性,对后世文学影响深远。

韩高年,西北师范大学文学院教授、博士生导师。