惊险刺激!看古人的杂技如何耍?

刘文涛

杂技是一种喜闻乐见的艺术形式,其来源是人类的生产活动技能的艺术体现。“杂技”二字中,杂指多样,技指技艺,即各种技能和技巧的表演艺术。大家熟悉的柔术( 软功)、车技、口技、顶碗、耍球、走钢丝、变戏法等等都属于杂技的种属。杂技以前称为“杂伎”“杂耍”“变戏法”“玩藏掖”等等,杂技这个名字是中华人民共和国成立后对这类艺术形式新的称谓。虽然称谓杂技名字的时间不长,但杂技在我国的发展史却已有数千年了。

先秦时期甚至更早,随着人类生活的渐趋稳定,古人在劳作之余,各种娱乐游戏( 包括一些原始宗教祭祀活动中的娱神舞蹈) 也日益趋多,逐渐形成了包括百戏、歌舞戏、傀儡戏等杂戏。到秦汉时,杂戏这一艺术形式已日渐成熟,杂戏中就包含着许多杂技种类与形式。东汉大文学家张衡所作《西京赋》中,里面有多种杂技表演的记载:“临迥望之广场,程角抵之妙戏,乌获扛鼎,都卢寻橦,冲狭燕濯,胸突铦锋,跳丸剑之挥霍,走索上而相逢。”这段记载用白话来解释: 在( 上林苑) 宽阔的广场上,正表演着各种杂技节目,有类似现在相扑的“角抵戏”,有类似顶缸表演的“乌获扛鼎”,有类似爬竿倒立的“都卢寻橦”,有类似柔术钻圈的“冲狭”,有类似倒立后空翻的“燕濯”,有类似枪刺咽喉硬气功的“胸突铦锋”,有类似于抛球、抛匕首的跳丸剑,有类似高空走钢丝的“走索”等等。

之所以用类似来形容汉代文献的记载,是因为文献记载的内容在今天杂技表演中还能看到其影子,根据是什么呢? 根据是出土的与张衡同时期文物上的具象的表现,这也为我们认识中国传统杂技的强大艺术生命力提供了很好的参考,我试举其中几种说明:

“都卢寻橦”是何物?

都卢寻橦也叫缘橦,类似于现代的爬高竿表演。“橦”本意为树的主干内心,可理解为内强而挺直的竿,寻是古代长度单位,寻橦即长竿。都卢是什么意思呢? 都卢是一古国名,即干夫都卢国。相传此国中人都有善爬竿之技。这个国家的位置据考证在今天东南亚的伊洛瓦底江三角洲和马来半岛一代,是个热带国家。想象一下这个古国的环境,果实长于树端,天热多雨,洪水频发,猛兽出没,没有爬竿的本领还真生活不下去。汉代的爬高竿表演取此名,也或许当时的杂技艺人们从都卢国人那里汲取融合了一些他们的攀援技巧。

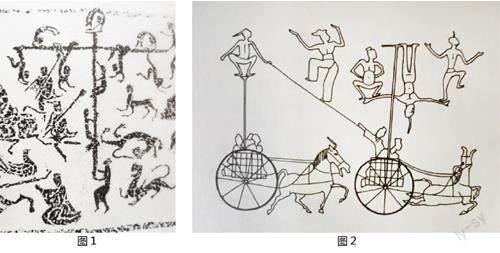

秦汉时期的缘橦表演大概有几种样式: 常见的是头顶或手托式,即由大力士来充当底座,通过额顶、手顶、肩扛来支撑高竿,伎人们攀竿表演各种惊险动作。这种形象在山东安丘董家庄汉墓中室顶部北坡画像石上即有( 图1): 一人双手持竿,两伎人顺竿上爬,竿上有 一横木,横木及橦顶又有七人倒悬或倒立,横木两端者单足倒挂,居内者用双足倒挂,场面惊险刺激。在山东长清孝堂山石祠东壁的汉画像中也有类似内容,略有不同的是持竿之人不是站立,而是跪立手托竿。还有一种比手托式更刺激的缘橦表演——车载式,是将一个或两个高竿固定在马车上,在马车行进中,伎人做竿上进行各种表演。如河南新野任营出土的画像砖上就模印着这类图像( 图2)。前后两车各竖一橦,前车上一人在橦上倒挂,双臂平伸,两手上又各托起一人。后车橦顶,一人蹲踞其上,一手扶膝,一手与前车厢中人合力斜牵绳索,索上一人在表演履索。车马奔跑,橦、索晃动,表演难度可想而知。

缘橦表演因为道具特殊和参演人数较多,在汉代对它的表现还停留于减地平雕或线刻、模印在画像石或画像砖上。到了北魏时期,虽然这种表现形式还在传承,例如山西榆社出土的孙龙石棺上,刊有缘橦表演浮雕。大同富乔发电厂北魏9 号墓也出土过表现缘橦表演的彩绘壁画( 图4)。北魏时期还出现了表现该杂技的立体雕塑陶俑,最著名的应为山西大同雁北师院墓群2 号墓中出土的缘橦杂技俑( 图3)。该杂技俑主体是由一胡俑和二童子组成。胡俑深目高鼻,面相丰满,腰系革带,足蹬黑色高靴,双脚分开与肩同宽。头高高扬起,左手置于额上扶住高竿,右臂做掐腰状支撑身体。面额正中顶一橦,橦上一童子双腿夹竿,头和胳膊向后扬起,一童子以竿顶腰,四肢下垂,做着惊险的高空表演。更难得的是与缘橦杂技俑同出的还有一组立足伎乐俑,这一组合形态各异,栩栩如生,再现了千年前魏都平城百戏杂技演出时的真实场景。

还是在北魏时期,除了墓葬中出现该题材的杂技表演,在佛教遗物中也出现了该类题材。如云冈第 38 窟北壁刊有两例缘橦表演,山西沁县南涅水窖藏造像中,在佛龛边缘也出现过缘橦表演的图 像( 图5)。刊刻此种题材的功用,是“娱佛”还是造像主为冥界亲人模拟墓葬装饰,可能各有道理,但单纯从具像来分析的话,北朝与汉代的缘橦表演是一脉相承下来应该没有问题。

到唐代,在西安出土的金鄉县主墓中也出土过缘橦表演陶俑,新疆阿斯塔纳 336 号墓中也出土过类似陶俑,具体的表演形式也是由撑竿者和竿上表演者组成,两人一组或三人一组不等。到宋代,虽然出土此内容文物较少,但从当时诗歌中,还能看到关于缘橦表演的记载,如宋祁的《都街见缘橦伎感而成咏二阕·其二》:“孑孑危橦突倒投,负材骄压汉场优。如何日到危身地,只丐旁人一笑休。”缘橦杂技表演绵延传承至今,直到今天还有此类题材的表演,其技巧动作与古代相差无异。同时它的表演技巧动作还被其他表演或竞技项目所借鉴,如体操竞技中的单杠、高低杠项目,运动员从低杆腾跃到高杆,做各种难度系数后再飞回原杆,速度疾似闪电,动作相互连贯,力与美的展示与古代缘橦表演如出一辙。甚至到了近代的民间社火表演,应该也从缘橦表演中汲取了一些技巧,如流行于山西清徐的“背棍”,成年男子背后竖起一根铁棍,铁棍上端绑上一个化妆的小演员,随着背铁棍男子的步伐起伏、鼓乐节奏,铁棍上小演员随之飘舞起来,甚至在上面做各种动作,呈现出独特艺术效果。这类艺术形式在山东周村地区也有,名曰“芯子”。再扯远说一句,我个人认为现在流行于年轻人中的钢管舞,在一些动作中也有古代缘橦的影子。

跳丸剑,是整哪样?

跳丸也称“弄丸”,表演手法是将两个以上丸、球、剑的等道具用手拋接耍弄,技巧是掌握物体时空运动规律。《庄子·徐无鬼》中载:“市南宜僚弄丸而两家之难解,孙叔敖甘寝秉羽而郢人投兵。”意思是说楚国有个勇士叫宜僚,善弄丸,在两军对垒的阵前,他耍弄弹丸,使两军将士看得眼花缭乱,目瞪口呆而罢战和解。虽然这个故事的真实性有待商榷,但至少可以佐证这种手耍丸球的表演在春秋战国时就已流行了。

到秦汉时期,跳丸表演更加盛行。从考古发掘资料来看,漢代的跳丸可分为单、双手抛接,这还不是重点,跳丸表演的重点是能一连抛掷几个丸或球,汉画像石中常见的有跳三丸、六丸的。山东滕州西古村出土的东汉画像石上的跳丸表演,是跳七丸( 图 6)。据孙机先生论述,跳三、四个还不太困难,五个以上要想增加一个,非磨上几年工夫不可,现代能抛九个的人,全世界也不多。相比跳丸,跳剑表演中,因剑( 或匕首) 有锋刃,手不能直接抓刃部,掌握准剑的下落角度,握住剑柄,难度系数更高。《西京赋》中记载的“跳丸剑”则是将丸与剑同时抛接,丸、剑重量不等,飞起落下的时间规律不同,这对表演者的要求更高。山东安丘董家庄汉墓中室北壁画像石上刊有一人同时耍弄三把剑和十一丸( 图 7),表演者手脚并用,轮旋飞舞,周围数人跪坐观看,节奏急促,起落纷繁,表演难度极大,堪称“神技”。

跳丸剑这一杂技项目,自诞生之日起便有很强的生命力,一直流传至今且盛行不衰,虽历时代变迁,样式不断翻新,难度不断增加。但其核心技巧一直未变,直到今天,由跳丸、跳剑所发展而成的道具更多,球、刀、盘、碗、盆、瓶、勺、帽等,只要是大小、重量适合的抛接之物都可用作道具,并且融合了其他技艺,如耍坛、走索等,还创造出多人相互抛接以及“过桥”等高难度动作,一直是人们十分喜爱的一种杂技项目。

角抵戏

角抵戏的起源可追溯到上古时代。《述异记》中载:“蚩尤氏头有角,与黄帝斗,以角抵人,今冀州为蚩尤戏尤甚。”文献中讲的蚩尤及部族头上有角,并不是真跟牛似的长角,而是他们头上装备上角一样的尖状物,打仗时手脚并用,还可以用头上之角抵人,来增加敌方的防御难度。这种“以角抵人”方式,即演变成后来“两两相抵”的角抵戏。至于说冀州有乐名“蚩尤戏”,属于古代冀州的河北沧州及周边地区,到今天还是世界有名的杂技之乡。

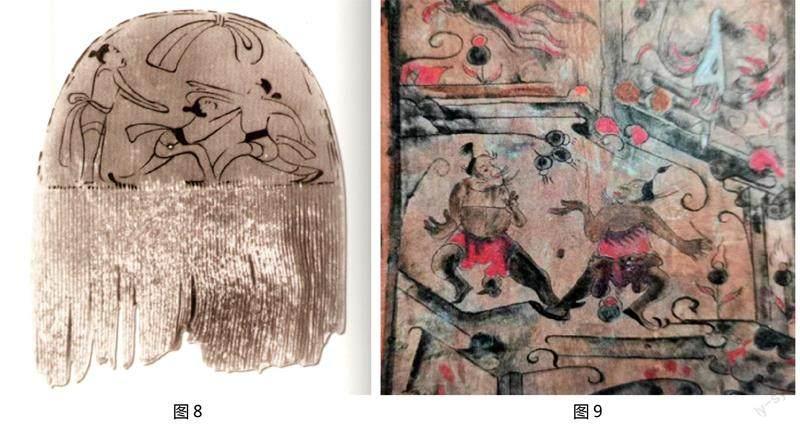

在文物中出现角抵图像,迄今最早的应为湖北江陵凤凰山70 号秦墓中出土的彩绘人物画木篦,篦背上就绘有角抵图( 图 8)。画上三名健硕男子均赤裸上身,下身着三角兜裆布。左边一人站立,手向前伸,右边两人岔腿深蹲,左边人伸手欲抓中间人后腰,中间人前冲阻挡,顺势擒住来抓之手臂,场面描绘生动传神。河南密县(今河南省新密市)打虎亭出土的汉墓中,也有东汉时期的角抵壁画( 如图9,描述其为相扑图),画中两名身材魁伟大汉,头梳朝天辫, 腰系红色兜肚, 袒胸露腹, 跨着弓步,二人虎视眈眈, 寻找对方破绽,好伺机进攻,生动地刻画了角抵时的 英武姿态。汉代以后,角抵戏名称多转称“相扑”,并愈来愈盛。隋炀帝于大业六年正月“( 观) 角抵大戏于端门街”。唐敬宗李湛,于宝应二年六月“上御三殿,观两军、教坊、内园分朋驴鞠、角抵,戏酣,有碎首折臂者,至一更二更方罢”。这时期宫廷还专门设有角抵队伍,此时角抵戏已由两两相抵变成两队人相互角抵,取名“相扑朋”,以供皇帝观赏取乐。也是在唐代,相扑这一运动传入日本,至今不衰。

到宋代,随着经济的发展,相扑已然从“百戏”中脱颖而出,甚至有了有职业相扑选手。这一时期最著名的相扑事件莫过于小说《水浒传》第七十四回描写的“燕青智扑擎天柱”了,燕青用神奇的“鹁鸽旋”,把高手任原撺下献台来,其精彩程度不亚于鲁提辖“拳打镇关西”、武松“醉打蒋门神”。施耐庵老先生的传神描绘,也从侧面反映了相扑活动在当时的盛行。在宋代这种浓烈的相扑氛围中,还出现了女性相扑者。男性相扑选手赤裸上身,女性是否赤裸暂无从考证,在大兴陈朱理学的宋代,这种活动有点对封建礼教公然对抗,故昙花一现的女子相扑很快没落。到明代以后,随着清军入关,东北的摔跤与传统的相扑融合,逐渐形成了今天全国各地的摔跤流派,但形式与装束早已与唐宋及之前的角抵戏或相扑大为不同了。

——兼论敦煌壁画、文献中的相扑文化