集束化康复护理在改善脊髓损伤后神经源性膀胱患者膀胱功能及生活质量中的应用

彭 静

( 湖北省鄂钢医院康复科, 湖北 鄂州 436000 )

患者在发生脊髓损伤后,因为破坏了脊髓结构,引发一些机体的功能障碍,比方肢体活动不便、丧失大小便功能等多种并发症。 临床上,神经源性膀胱是脊髓受损患者多发的一种合并症,脊髓损伤后患者由于神经环路受损会导致逼尿肌及括约肌不协调,从而形成神经源性膀胱[1]。 神经源性膀胱患者由于膀胱输尿管反流导致肾积水,不仅会诱发上尿路感染,而且长期肾压力增高会损伤患者肾功能,引起患者肾衰竭,同时也为脊髓受损患者致死的关键因素[2—3]。 脊髓受损后主动完善患者的膀胱功能,对提高患者生活质量,降低患者死亡率具有关键的作用[4]。 集束化康复计划是以循证医学为基础的治疗和护理方案,总结、收集零乱、有效的康复计划,以提升对患者的实际成效[5]。 因此,本研究将探讨集束化康复护理干预措施对脊髓损伤后神经源性膀胱患者膀胱功能及生活质量的影响,旨在为脊髓损伤后神经源性膀胱患者康复护理提供指导。 现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取我院2019 年1 月—2020 年6 月收治的脊髓损伤后神经源性膀胱患者120 例,依照随机数字表法,划分成对照组与观察组,各60 例。 对照组:男34 例,女26 例;年龄25—68 岁,平均年龄为(48.2 ±2.9)岁;病程15—65 天,平均为(38.5 ±3.2)天;损伤部位:颈髓损伤28 例,胸髓损伤16 例,腰骶髓损伤16 例;观察组:男32 例,女28 例;年龄28—70 岁,平均年龄为(48.8 ±3.0)岁;病程15—68 天,平均为(38.9 ±3.6)天;损伤部位:颈髓损伤25 例,胸髓损伤18 例,腰骶髓损伤17 例。 2 组患者年龄、性别、病程等临床资料比较差异不显著(P>0.05),可以开展比照研究。 此次研究获得了我院医学伦理委员会的审核许可。 (1)纳入标准:①符合美国脊髓损伤协会(ASIA)2000 版关于神经源性膀胱的诊断标准[6];②膀胱功能符合如下情况之一,包括尿失禁、尿潴留或能自主排尿但残余尿量>100 mL;③均在知情同意下参与本次研究,且签订了书面协议。 (2)排除标准:①并发肾、肝、心等脏器功能缺失;②脊髓损伤前已伴有严重泌尿系统感染;③既往有尿道前括约肌切开术治疗、经膀胱造瘘术患者;④合并酸碱平衡或水电解质紊乱者。

1.2 方法

对照组实施常规的膀胱功能护理。 内容有:护理人员向患者开展健康宣教,定时监测体温、血压等生命体征;指引患者开展康复锻炼;为患者提供饮食指导与心理护理;手法排尿(如按摩、挤压法、屏气法)、间歇导尿(拟定科学的饮水方案,选取恰当的导尿管,在获悉患者膀胱的安全容量之后,结合残余尿量科学设计间歇导尿频次,定时把导尿管通过尿道插进膀胱,将尿液有规律地加以排空,加速膀胱收缩能力的康复)、通过逼尿肌反射来诱发尿液排出(如扳机点排尿法、耻骨上区轻扣法等)。观察组以此为基础行集束化康复护理。 具体如下:(1)病情评估。 详细评估患者的病情,结合其膀胱感觉状况、饮水状况、排尿状况,并参照泌尿系统B超检查结果,以及结合膀胱容量、压力测定评估出来的膀胱分型,拟定详细的治疗计划。 (2)排尿训练。 ①训练排尿意识:在导尿或排尿之前5 分钟,患者应卧于床上,整个身体都要放松,让患者听到流水的声音,让患者亦或陪护人员慢慢地导尿或排尿,训练其排尿意识。 ②反射性排尿训练:在导尿之前30 分钟,让患者卧或坐于床上,通过牵拉其阴毛、挤压其阴茎(蒂)或者以手来刺激肛门,进而引诱膀胱发生反射性收缩。 当然,这个操作需要一个前提,即括约肌和逼尿肌功能能够相互协调,极易引发膀胱收缩,同时,在收缩过程中膀胱压力始终处于安全区间,有充足的收缩时间,不存在尿失禁情形。 (3)盆底肌训练。 在不利用下肢、腹部、臀部肌力的情形下,患者通过正常呼吸的协助即可开展收缩肛门训练,在收缩时能坚持5—10 秒,反复10—20 次,为1 组,每天做3 组即可。 如果患者可以自行排出尿液,可于排尿途中有意识地实施盆底肌收缩训练,直到排尿结束。 这样多次开展排尿、止尿训练,1 次自行排尿时即可实施5—10 次。 如果患者尚有一定的肢体运动能力,可开展桥式运动,1 次收缩动作维持5—10 秒,反复做10—20 次为1 组,每天做3 组即可。 (4)运动想象疗法。 患者选择安静的房间进行,患者取仰卧位,在康复治疗师语言诱导下轻闭双目,全身放松2—3 分钟,进行想象前嘱咐患者摒弃所有杂念,将全部注意力放在锻炼上。 康复治疗师嘱咐患者想象自己在一个宽敞、安静的卫生间或茫茫的大海边,听着潺潺流水,一步步强化尿意,这时将力量汇聚至腹部,增加腹压,并将尿道口松开,尝试自行排尿,再让家人一旁播出流水声,以诱发尿意,反复4—5 次后,让患者眼睛睁开,经过2 分钟休息后反复锻炼,1 次15—20 分钟,每天锻炼1 次,持续锻炼1 个月。(5)膀胱功能锻炼。 内容有盆底肌肉锻炼、行为锻炼及生物反馈锻炼等。 ①盆底肌肉锻炼:患者在康复治疗师指导自主收缩盆底肌肉,患者吸气时收缩肛门周围肌肉,维持5—10 秒后呼气并放松盆底肌肉,重复10—20 组/次,每天3 次。 ②行为锻炼:嘱咐患者多饮水并为患者制定排尿时间表,提醒患者定时排尿,使患者养成定时排尿的习惯。 ③生物反馈锻炼:采用生物刺激反馈仪进行治疗,把治疗棒放到直肠(未婚女性亦或男性),对于已婚女性插入 阴 道, 频 率 为10—50 Hz, 电 流 强 度 为0—100 mA,波宽为200 US,治疗时间为30 min/次,1次/d,20 次为1 疗程,间歇7 天后再进行下一疗程。(6)穴位治疗。 患者取侧卧位,选肾俞、膀胱俞、大肠俞、太溪、三阴交、阴陵泉、关元透中极等穴位,对所选穴位行常规消毒后,以1.5—2.0 毫针刺激腧穴,进针深度为1.0—1.5 吋,留针时间为25 分钟,每周连续治疗6 天,休息1 天。 (7)心理疏导。 不少患者由于排尿困难,导致出现抑郁、焦虑等负面心理,这时,护理人员应积极关爱患者,强化与患者的交流,并针对患者的具体情况拟定个性化心理疏导干预方案,向患者推荐成功病例,让其现身说法,为患者提供心理支持,增强其治疗信心,从而改善患者的焦躁、抑郁心理。 此外,还可以采取物理疗法:通过针灸、电刺激等治疗方式对膀胱进行功能训练。 这些操作要由康复医学科治疗中心的专业人员实施。

1.3 观察指标

观察比较2 组患者的膀胱功能与生活质量。(1)膀胱功能:膀胱功能一般有2 大指标,即在治疗前后,患者的膀胱容量和残留尿量。 这里列出许多具体指标,主要包括:平均排尿次数、尿失禁次数、单次排尿量、残余尿量、膀胱容量。 要记录2 组患者干预前后的上述指标数据。 (2)生活质量:分别于干预前后应用简易生活质量评分(SF -36)[7]进行评价。量表内容有:躯体症状、生命活力、生理职能、生理机能、精神状况、社交能力、情感职能、总体健康等8 方面,每方面总评分为0—100 分,分值愈高表明患者的生活质量愈佳。

1.4 统计学方法

2 组数据采用SPSS19.0 进行分析,2 组膀胱功能及生活质量评分以均数±标准差(±s)表示,组间采用t 检验, P<0.05 具有统计学意义。

2 结果

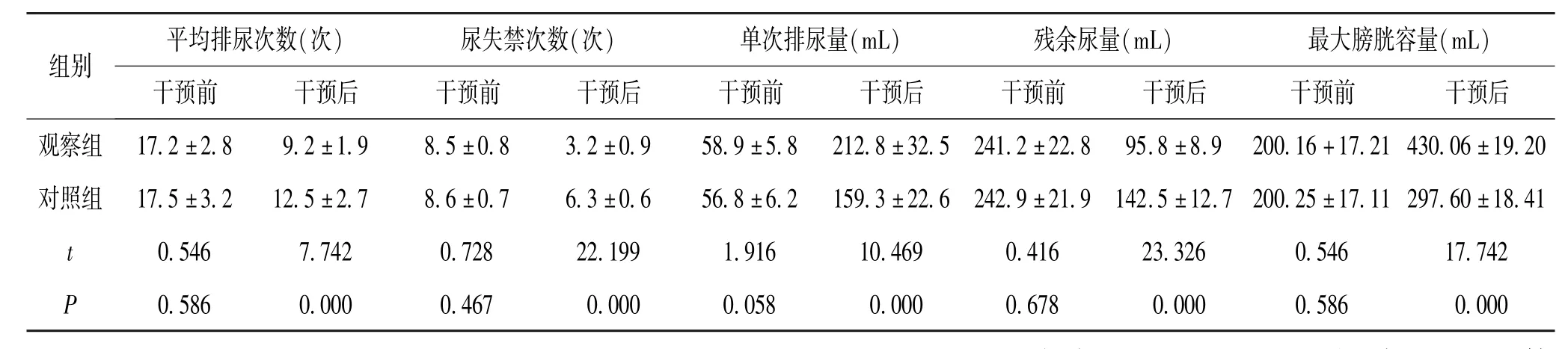

2.1 2 组患者干预前后膀胱功能指标对比

观察组干预后日平均排尿次数、尿失禁次数、单次排尿量、残余尿量、最大膀胱容量较对照组明显改善(P<0.05)。 见表1。

表1 2 组患者干预前后膀胱功能指标对比( ±s,n=60)

表1 2 组患者干预前后膀胱功能指标对比( ±s,n=60)

组别平均排尿次数(次) 尿失禁次数(次) 单次排尿量(mL) 残余尿量(mL) 最大膀胱容量(mL)干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后观察组 17.2±2.8 9.2±1.9 8.5±0.8 3.2±0.9 58.9±5.8 212.8±32.5 241.2±22.8 95.8±8.9 200.16+17.21 430.06±19.20对照组 17.5±3.2 12.5±2.7 8.6±0.7 6.3±0.6 56.8±6.2 159.3±22.6 242.9±21.9 142.5±12.7 200.25±17.11 297.60±18.41 t 0.546 7.742 0.728 22.199 1.916 10.469 0.416 23.326 0.546 17.742 P 0.586 0.000 0.467 0.000 0.058 0.000 0.678 0.000 0.586 0.000

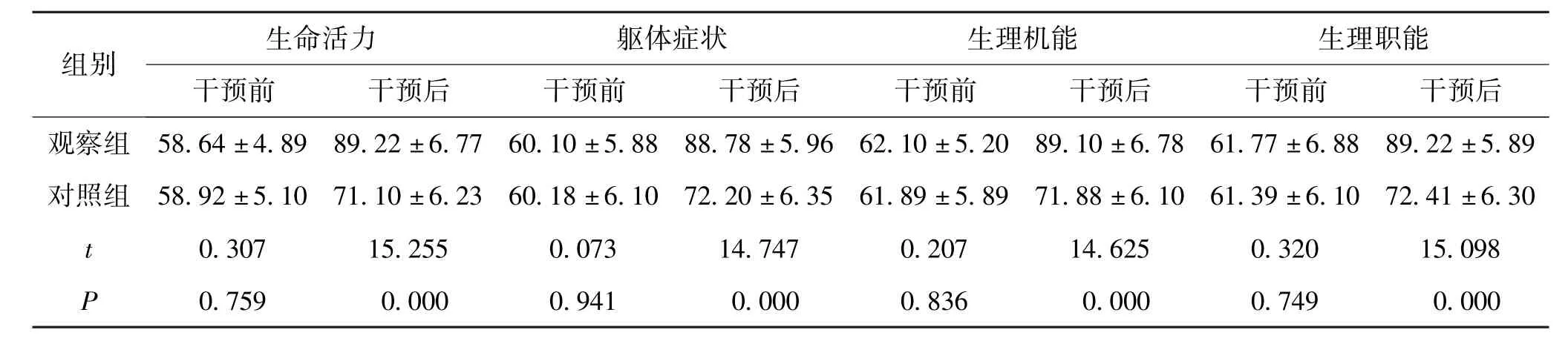

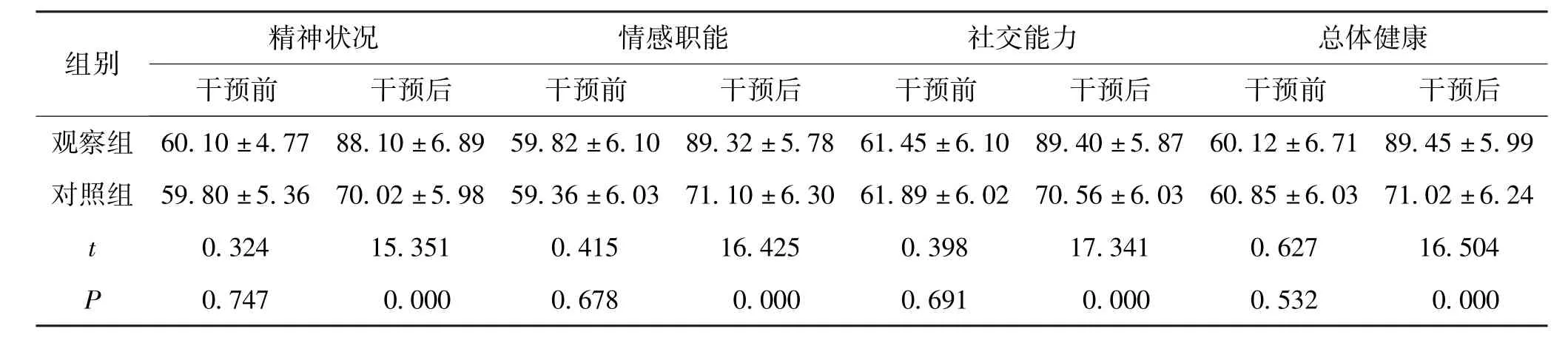

2.2 2 组患者干预前后生活质量评分对比

经过干预,观察组躯体症状、生命活力、生理职能、生理机能、精神状况、社交能力、情感职能、总体健康得分都超过对照组(P<0.05)。 见表2 及续表。

表2 2 组患者干预前后生活质量评分对比( ±s,分,n=60)

表2 2 组患者干预前后生活质量评分对比( ±s,分,n=60)

组别 生命活力 躯体症状 生理机能 生理职能干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后观察组 58.64 ±4.89 89.22 ±6.77 60.10 ±5.88 88.78 ±5.96 62.10 ±5.20 89.10 ±6.78 61.77 ±6.88 89.22 ±5.89对照组 58.92 ±5.10 71.10 ±6.23 60.18 ±6.10 72.20 ±6.35 61.89 ±5.89 71.88 ±6.10 61.39 ±6.10 72.41 ±6.30 t 0.307 15.255 0.073 14.747 0.207 14.625 0.320 15.098 P 0.759 0.000 0.941 0.000 0.836 0.000 0.749 0.000

续表2 2 组患者干预前后生活质量评分对比( ±s,分,n=60)

表2 2 组患者干预前后生活质量评分对比( ±s,分,n=60)

组别 精神状况 情感职能 社交能力 总体健康干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后观察组 60.10 ±4.77 88.10 ±6.89 59.82 ±6.10 89.32 ±5.78 61.45 ±6.10 89.40 ±5.87 60.12 ±6.71 89.45 ±5.99对照组 59.80 ±5.36 70.02 ±5.98 59.36 ±6.03 71.10 ±6.30 61.89 ±6.02 70.56 ±6.03 60.85 ±6.03 71.02 ±6.24 t 0.324 15.351 0.415 16.425 0.398 17.341 0.627 16.504 P 0.747 0.000 0.678 0.000 0.691 0.000 0.532 0.000

3 讨论

在脊髓损伤之后,又并发神经源性膀胱的患者,因为膀胱发生功能障碍,在初期,患者膀胱松弛,导致其收缩能力下降,进而增加了膀胱容量,主要症状是尿失禁与尿潴留,直接影响了患者的生活质量,进而导致患者产生焦虑、抑郁等负性心理。 如果尿液长时间滞留在膀胱里,就会导致其中滋生出许多细菌,进而极易引发尿路感染,使得膀胱黏膜毛细血管进一步扩张,直至发生肾衰竭尿毒症。 此病早期,由于导尿管长时间留置在患者膀胱里,引发泌尿系统感染,因此,治疗的重中之重是终止导尿、降低尿路感染概率、帮助患者改善生活质量。 所以,研究对受损膀胱的护理措施与功能康复训练策略,降低尿路感染,帮助患者康复膀胱功能,消除负性心理,改善其生活质量,在临床中有着十分重大的作用。 通过向患者提供科学的护理干预,能够帮助他们改善预后。 因为以往的护理措施难以有效适应脊髓损伤后并发神经源性膀胱功能障碍患者的实际需求,所以,此次研究就采取了集束化康复护理方式,以观察其对脊髓损伤后并发神经源性膀胱患者的干预成效。所谓集束化护理,是指为了解决临床护理中的某类具体问题,以循证护理依据为基础,拟定了一系列的护理措施,从而给予患者更优质的护理干预,以尽可能满足医疗活动的实际需要。 在疾病早期,实施集束化康复护理干预,在分析患者心理问题与膀胱功能障碍的基础上,辅之以药物治疗,为患者实施电刺激、物理疗法等治疗方式,并开展膀胱功能康复锻炼以刺激性膀胱排尿。 同时,根据患者的心理状况开展心理干预,提供相应的疏导,在改善患者膀胱功能的基础上,帮助其化解心理问题,改善其生活质量。

脊髓损伤神经源性膀胱患者实施康复疗法的目的是为了恢复膀胱排尿功能,降低膀胱内压,增加其容量,改进排尿状况,预防尿路感染,降低残余尿量,进而保障肾功能,同时防止肾功能发生衰竭[8]。 目前临床上对神经源性膀胱患者主要以间歇性导尿法进行治疗,虽然该疗法临床上可部分地能有效改进患者的症状,但仍会存在一定的风险,如导尿次数上升,可能加大下尿路受损的概率,若导尿次数过少则会使膀胱内压增高及膀胱过度充盈,从而导致尿液反流而引起肾功能损伤[9]。 集束化康复护理比较重视护理过程的管理,展示了过程评价与管理的理念,把护理质量管控各环节分配至护理全过程,以尽可能地减少护理风险,推动患者的康复[10]。 为了能更好帮助神经源性膀胱患者改进膀胱功能,提高患者治疗安全性,本研究采用集束化康复护理对患者进行干预,内容包括排尿训练、盆底肌训练、运动想象疗法、膀胱功能锻炼及心理疏导、电针刺激穴位,结果显示,观察组干预后日平均排尿次数、单次排尿量、尿失禁次数、残余尿量、最大膀胱容量较对照组明显改善(P<0.05),且观察组患者干预后生活质量评分较对照组明显提高(P <0.05)。 提示集束化康复护理可帮助神经源性膀胱患者改善其膀胱功能。运动想象疗法属于心理技能锻炼手段,目前大量研究表明[11—13],通过运动想象疗法能提高患者执行动作的计划,使中枢神经间联系更加灵活,能更有效改善患者神经运动功能。 本研究对此类患者应用运动想象疗法进行锻炼,可促进患者接受感觉信息,推动潜伏通路和休眠神经突触活跃,减轻神经功能损伤状况,并有助于增强正常的由脑到膀胱的排尿方式,进而形成排尿反射弧,推动排尿功能康复。 膀胱康复锻炼是利用功能锻炼或者患者的主观意识活动实现膀胱排尿功能与储尿功能的改善,从而有助于促进患者下尿路部分功能恢复,减少下尿路功能问题伤害到机体[14]。 膀胱康复锻炼包括盆底肌肉锻炼、行为锻炼及生物反馈锻炼,其中盆底肌肉锻炼可增加患者控尿能力。 相关研究表明,行为锻炼有助于增强患者逼尿肌与括约肌协调功能,生物反馈锻炼通过强化盆底肌有助于进一步加强患者控尿能力[15]。 穴位治疗属于中医康复疗法,本研究所选肾俞、大肠俞、膀胱俞、太溪、阴陵泉、三阴交、关元透中极等穴位属于膀胱经,通过针刺上述穴位可调整膀胱开阖功能,发挥膀胱气化制节及约束能力,使膀胱肌肉能有节律收缩,从而改善膀胱控尿能力,促进膀胱功能恢复。 徐秀梅[15]等人的研究亦证明了这一疗法的有效性。

综上所述,集束化康复护理干预有助于脊髓受损后神经源性膀胱患者提高生活质量,改善膀胱功能。