寻品回:提升教师利用载体实现文化传承的能力

鲍亦珺

中国优秀传统文化的传承作为近年来的高频词汇,在幼儿园内也掀起了一轮提升文化认同感的风潮。当前教师组织的中国传统文化相关的主题活动,尤其是指向传统手工艺的相关活动存在少场地、易跑偏、轻深度的问题。基于此,本研究提出利用“寻、品、回”策略,聚焦创设于运用具有针对性的“工艺坊”,通过大筛小选,创设班级嵌入式载体和公共区域载体开展主题活动,借助《区域诊断表》和《主题推进表》反思与评价载体的实施过程,进而反推改进载体的创设,助推教师设计有深度、有童趣,可观、可感、可表现的中国味主题活动。

1 优秀传统文化的传承之路

《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《幼儿园指导纲要(试行)》等政策文件对新时代幼儿园提出了针对中国优秀传统文化启蒙的新要求,强调教师应有效地引导幼儿对优秀传统文化的感受与传承,优化传统文化的传承方式。

1.1 三痛点:表象化传承,难以实现文化认同的目标

优秀传统文化启蒙教育在幼儿园阶段目前仍存在两方面的难点:一是,优秀传统文化作为经典传承的内容,晦涩难懂,幼儿的体验和学习需要合适的载体进行转化;二是,目前幼儿园仅以传播知识和技巧学习为目标,缺乏幼儿为主体的链接。这从教师和幼儿园的角度出发,具体包含以下三个原因:

(1)缺技术少场地:传统技法的薄弱无依

优秀传统文化通常以复杂的传统技法为展示形式,教师对于技法的了解和蕴含文化的认知较为薄弱。同时,大部分非遗类优秀传统文化需要依托特定的材料和场地,幼儿的体验式学习的年龄特点要求具有一定专业化配置的场地进行实际体验和探寻。

(2)难呈现易跑偏:文化内化的抽象无感

基于幼儿的学习方式,抽象的文化内涵需要具象化至可观、可感、可触摸、可体验、可表现的具体实物。教师目前组织的相关活动存在两极分化严重的倾向:一是,过于强调技法和凭借物,导致幼儿的探究更强调高度还原和完全模仿,存在难以呈现、不能理解的情况;二是,择取的内容不符合幼儿的年龄特点,导致幼儿参与感低。

(3)重形式轻深度:热闹后的一无所知

中三班的孩子们在清明节气下探究了“螺蛳”的各种吃法,亲子烧制了五花八门的螺蛳菜,还在幼儿园里举行了“嗦螺蛳大赛”。分享时,老师问:“为什么我们要在清明吃螺蛳呀?”大家都答不上来。“螺蛳说明了清明节气有什么特别的地方吗?”大家也答不上来。

在活动中教师更注重形式,幼儿在活动后的实际提升和内化仍停留在表层,对探究的事物与文化内涵的链接度不足,教师热衷于探究呈现容易展示的形式,而忽略了文化的升华,最终导致幼儿对传统文化的理解力和认同感较低。在案例中,幼儿对螺蛳有了兴趣,探究了清明食俗的“嗦螺蛳”,但对于节气背景下农耕时令与家乡生活未进行连接匹配。

1.2 一切点:创设体工艺坊载体,为文化传承提供滋养的土壤

工艺坊载体指中国特有的美术技法为主要表现形式的载体。其在中国味主题活动中具有独特的价值:①能够为中国味主题提供固定的场域,支持幼儿在情境化的场所进行专业化的游戏;②能将抽象的文化转化为具体的实体,实现中国味的刻度、可感、可表现;③为教师深入研修提供了支架,老师们在载体中延续性地观察、长程式地记录、深入性地推进,实现教师对中国味主题的专业性研修。

针对上述情况,本文力图以“工艺坊载体”为抓手,尝试通过对其的设计与实施,提升教师对中国味主题活动的设计与实施能力,最终推进幼儿对中国优秀传统文化的体验、理解、内化和传承。

通过研究团队的实际观察、教师的问卷访谈,本研究发现老师们对于“工艺坊载体”仍存在三个困惑:①工艺坊载体可以包含哪些?②工艺坊载体如何进行创设和运用?③工艺坊载体怎么进行持续推进?针对老师们的疑问,本研修通过“寻、品、回”的循环推进策略,支持教师对于载体的创设与实施,推进中国味主题活动的开展。

2 “寻、品、回”策略的实施

根据中国优秀传统文化,本园首先进行了内容的筛选与划分,选择适合幼儿阶段学习体验和探究内化的内容。同时。结合本园的实际资源和本土特色,本研究設置了依托班级区域创设的“班级嵌入式载体”和整合专项室资源、长廊、花园等公共环境资源的“公共区域载体”。借助“寻、品、回”循环推进,夯实研修。

2.1 寻:初诊断

绘本作为幼儿最容易接受的阅读与学习材料,其独特的价值能够协助幼儿更好地理解与感受中国优秀传统文化,将虚无缥缈的文化理念转化可观可感的具体形象。由此,本研究通过“阅读书社”的大筛和小选两个步骤,借助绘本展开“寻”,借助绘本,明确工艺坊的载体内容和具体组成。

(1)大筛:筛中国味,形成具体的梳理表

通过研修,教师对目前市面上流行的中国绘本进行筛选梳理,挖掘绘本中的中国味指向。悦读书社依据绘本画面中渗透的“传统技法”,为“工艺坊”挑选了《小蝌蚪找妈妈》(水墨)、《蓝花坊》(蜡染)、《阿诗有块大花布》(印花)和《乌龟一家去看海》(扎染)等在内的三十余本绘本,形成具体的工艺坊资源库,为活动的开展提供了丰富的教育资源和坚实的拓展基础。

以绘本《蓝花坊》为例,教师从画面、文字、情感、表现形式等,全面筛选适宜幼儿体验与学习的中国优秀传统文化。教师从画面和文字的组合,挖掘蜡染花纹不同组合的可能,为幼儿的理解和创造提供基础;从绘本中画面的呈现形式,挖掘探究蜡染呈现载体的多元性,为后续幼儿游戏材料的丰富性提供基础。基于此,《蓝花坊》通过了骨干教师团队的大筛,书社成员将其纳入工艺坊载体的具体书目清单中。

(2)小选:选适宜点,生成可行的小载体

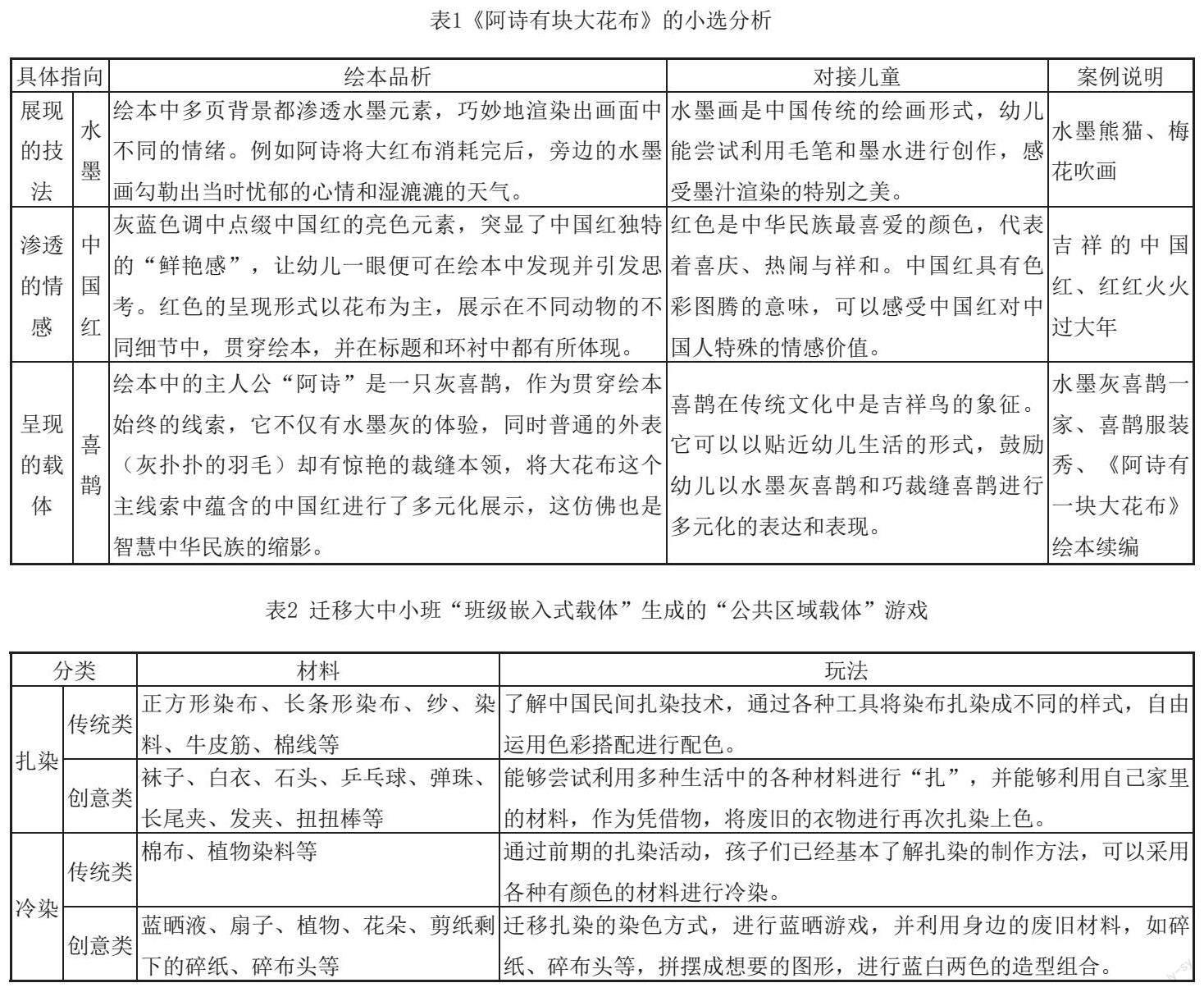

通过“线上自由阅读、小组抱团阅读、集体专业研读”三条途径,老师们针对“大筛”后的绘本进一步展开遴选,从“展现的技法”“呈现的载体”“渗透的情感”等角度选择适宜本园幼儿的切点,将工艺坊具体细分为“皮影屋”“造纸阁”“水墨台”“扎染坊”和“蜡染房”5个小载体。其中,具体生成班级嵌入式载体的皮影屋、造纸阁和水墨台,具体生成公共区域载体的蜡染房和扎染坊。

以绘本《阿诗有块大花布》为例,骨干教师团队将工艺坊载体的具体书目清单推送给全体教师,提供电子书和纸质书多种形式供教师仔细阅读,并通过“小组分享读书感想”的方式,进行集体专业研读。

2.2 品:细号脉

研修团队成立了“1+N驻点”,以“1”位骨干教师为引领,“N”位共同协作的研修成员参与,通过设计、实施,着眼于重构与优化载体的适配程度,突破教师“难以创设”的问题。

(1)班级嵌入式载体:模仿与重构

针对工艺坊中的“造纸区”,研修团队分析与模仿绘本中的造纸方法,将《蔡伦造纸》的方法进行重现。教师引导幼儿在游戏中体验造纸的古法技艺,实现针对绘本的模仿,以趣味的體验形成初步的经验架构。

根据绘本内容,教师和孩子共同解读造纸所需要的材料——纸浆、纱网、黏合剂并分组进行了材料的收集。周末大家参观了幼儿园附近的“国家版本馆”,通过铜像展示的步骤,模仿绘本中展示的画面,在美工区的“造纸角”里也尝试模仿造纸。

随着幼儿兴趣的深入,教师进一步提升游戏难度和拓展绘本丰富性,增加了“趣味造纸”的版块——尝试用身边的材料代替难以获得的树皮和高结构的纸浆,利用点对点替换的方式完成重构。

教师在班级区域内创设的“造纸阁”,依据幼儿的《需求讨论清单》投放纸浆、造纸木框、破壁机等专业化器材,同时提供如干花、果皮等生活化材料。幼儿从模仿《蔡伦造纸》的古法造纸技巧,逐步重构为用身边的干花、水果皮造纸。师幼根据幼儿的探究过程,重构形成《造纸玩法集》,将个别化的造纸技巧转化为普适性的造纸方法自制绘本。

(2)公共区域载体:迁移与验证

针对工艺坊中的“扎染坊”,研修团尝试迁移工艺坊中较为成熟、大中小班都具备的班级区域载体“水墨台”,从环境布置、作品呈现等方面,将优秀可行的经验和做法迁移至“扎染坊”。

大三班的美工区设置了“水墨台”,并分为了三个区块:

(1)水墨材料投放区

①传统水墨画材料(聚焦水墨专业技法的童趣化使用):中国画颜料、墨水、不同大小粗细的水墨毛笔,调色盘、笔洗、各类纸张(生宣、熟宣、仿古宣、绢等)等。

②创意水墨游戏材料(聚焦融合渗透水墨知识点和使用特色的生活化材料替换):各类纸(吹塑纸、水粉纸、报纸、皱纸、肌理纸等)、软pvc、亚克力板、半成品书签、纸扇、小印尼、玩具印章、蔬菜蒂等。

(2)传统水墨画区:章鱼画(焦浓淡清的变化体验)、山石画(泼墨法的技法体验)、荷叶图(积墨法)等。

(3)创意水墨游戏区:七彩蝴蝶丝巾(泼彩法替换原有的纸)、春日池塘(拓印法替换自己手掌作为拓印物)、只此青绿(揉纸法增加多样化的纸材料)等。

针对“水墨台”的设置区块和内容生成,大三班的老师将班级嵌入式载体迁移至公共区域载体,在美术室针对“染”设计了两个大的游戏区块,并进行了具体细分。

公共载体区域扎染坊研习了班级嵌入式载体水墨阁“传统类”和“创意类”的设计模式,迁移了水墨阁借助材料区分和丰富玩法的范式,通过多次验证,逐步确定适宜的游戏玩法。

由于班级嵌入式载体具有明显的个性化,聚焦于具体年龄段的幼儿,迁移时容易产生游戏材料不适宜全体幼儿,游戏目标不具体或太聚焦,游戏玩法过难或过简单的现象。

基于这一问题,本研究通过“研修团组间试玩”和“集团骨干调研点评”“省级专家研讨解惑”的三级推进方式,促使教师展开梯级递进地验证和改进,对载体有更系统和专业性的设计。通过三次不同层面、不同形式的迭代思考和改进,教师不断翻新自己的设计与理念,确保游戏的不同玩法匹配不同年段的幼儿,提升载体创设的适宜性,进一步提升教师改造与反思的能力。

2.3 回:巧开方

本研究借助《区域诊断表》和《主题推进表》反思与评价载体的实施过程。通过每月一次的驻点式评估和邀请式调研,了解幼儿的实际游戏反馈,实时把脉载体在各主题下的核心目标,通过连续观察式记录,养成教师及时反思与调整的习惯,保证主题活动的推进、工艺技法的延伸。

以《区域诊断表》为例,在中一班的班级区域载体“皮影戏”中,研训组提供了三次聚焦的诊断与评价,推进载体的优化:

第一次:本研究研训组成员在设计之初使用《区域诊断表》记录自己“发现的问题”:①中一班的皮影戏开展对灯光的要求非常高,可以利用窗帘形成一个“暗室”,增加效果;②皮影的表演在道具上变化性不足,幼儿的操作只能是左右摇摆,难以展示出皮影关节细节变化而带动剧情动作变化的特点。

第二次:中一班进行改进优化后,研训组成员使用《区域诊断表》记录:①有了暗室后的灯光非常明显,但是孩子对于优势灯光的利用是缺乏生活经验的。所以可以增加一些优势灯光的利用的趣味性游戏,比如利用灯光去聚焦黑暗中的迷宫路线,增加幼儿对灯光的掌控能力;②现在的皮影道具利用图钉和回形针已经可以呈现出动态动作了,但是皮影和手偶这些比较容易操控的材料不同,孩子很难做到同时又控制手、又控制脚,反而很难,让孩子没有成就感,不愿意去玩。

第三次:中一班最后的展示环节中,研训组程艳使用《区域诊断表》记录:①孩子在一次次的推进中,已经可以非常熟练地使用灯光来进行展示了,这和中一班一直利用趣味游戏强化的成效分不开;②这次的游戏中,两个孩子共同操作,一个操作手,一个操作腿,这样能够降低一部分的表演难度,但是中班的孩子合作意识和能力还不足以支持他们共同去非常流畅地进行表演展示,导致表演出来的内容有些“同手同脚”,而且有一对孩子出现了矛盾和争吵。

教师能够根据《区域诊断表》非常清晰地发现第三视角的观察者发现的问题,而通过多次聚焦某一或某几个问题展开的持续性记录,能够更好地发现和验证问题的解决推进路径,最终形成有效的解决策略。

3 “寻、品、回”策略的成效

3.1 生成了具体可操作的系列资源库

基于实践成果,教师们将日常教育教学中传统文化启蒙教育的研究和实践探索进行梳理,研究组在此基础上提炼同一个优秀传统文化内容多次深度探究的成果,形成了众多可选择利用的系列活动资源,供不同年段不同班级教师自主选择。教师可以在积累的资源库内容中选择适宜本月主题或幼儿兴趣生发点的内容进行实践,减轻了教师自主生发主题的难度和压力。同时,基于不同班级的实践验证,载体引发幼儿纵深体验,在幼儿稚嫩的心灵播种下文化种子,也为不同载体的个性化实践和丰富提供了可能。如梳理“泥塑”下的《有趣的茶壶》活动,可以将其归纳为多个文件包,具体包含《青花瓷茶壶》《黄泥宝宝大变身》《茶壶一家子》等,以供幼儿和教师自主选择。21届的大一班和22届的大一班同时选择了《青花瓷茶壶》的相关内容,形成了两套有相似聚焦、有个性变化的完整文件包,其他大班可以结合两者的实施材料,进行比较和整合,进一步完善自己的茶壶探究。

3.2 提升了教师对生成类主题活动的设计与实施能力

本研究针对教师对生成类主题活动的态度进行了前测和后测,发现教师在前测中对几乎完全生成的中国味主题活动存在惧怕的心理。例如,针对“水墨”这一主题,三个年段的不同教师设计的主题网络图大同小异,聚焦点仅仅停留在“笔法”上,忽视了水墨匹配不同年龄段幼儿的游戏化和差异性。

但在后测中教师的自信感有了明显提升:超过73%的教师表示可以针对优秀传统文化的几个大类,生成5~6次的教学活动或游戏活动;超过89%的教师能够填写出问卷中的5种传统文化代表物,并能设计出重复率低于30%的主题网络图和载体设计图。例如:針对“印刻”这一主题,大一班在结合绘本《爷爷的印章》进行探究后,尝试在班级嵌入式的造纸阁中利用各种不同的材料匹配不同的纸进行印刷设计。中一班在班级嵌入式的造纸阁中利用制作的纸的废材,组合粘贴,制作阳印的印章。

3.3 形成了一条中国传统文化学习的有效路径

本研究以中国优秀传统文化为基石,将其融合于幼儿的生活和日常学习,并顺应时代的要求,实现启蒙教育和传统文化之间的紧密联系和有机结合,使其发挥时代的特点。

教师在“寻、品、回”的提升中,拓展幼儿学习的生态圈,开发当地和周边的地域资源,不断地完善载体的设计与实施,让其成为孩子学习的支点,促使幼儿走进载体、体验感知、内化文化。教师的提升提供了幼儿更多元更丰富的体验,形成了中国味主题活动开展的新路径和新的学习范式,促使师幼的共同启蒙。

3.4 获得了高效的辐射作用

针对“寻、品、回”的研修模式,本园形成了具有推广意义的团队协作模式,在本园和集团内进行了推广,形成了教师研修内驱力。教师依托这一模式,尝试进行迁移和转化,运用于小教研、大教研、师范生职前培训和教师职后学时培训等多元化的培训研修中,教师的相关研究获得了一定的荣誉。

同时,依托于中国味和研修模式的课题也在区、市、省级立项。集团化办园的大环境下,本研究在教育集团内部和成长共同体的共同研修中也获得了一定的推广辐射成效。

(作者单位:杭州市文华幼儿园)