以行业需求为导向的研究生实践能力教学探索

王召伟

当前随着经济的飞速发展,国内港口建设迅速,疏浚物数量的不断增加,疏浚物的资源化处置对持续推动国家生态经济环境建设具有重要意义。疏浚行业已有数百年历史,国内暂无针对疏浚行业开设的专门课程。本文以疏浚行业需求与学生创新能力培养为导向,结合海事特色,通过教学模块体系构建、课堂情境讨论、现场引导教学、多维度评价等方式对疏浚物资源化及处置技术进行课程建设,帮助学生构建疏浚行业知识体系,从行业需求出发培养研究生的实践能力与创新意识,提高学生就业和工作的竞争力。

近年来,我国硕士研究生教育发展迅速,据教育部统计,研究生招生规模40余年来增加约85倍。但我国当前高校研究生培养以学术研究为主导,完成教师课题任务为优先,导致高校毕业研究生就业困难、压力大,且毕业生的实践能力不足,其中高校的人才培养与产业需求的不一致是导致人才供需结构性矛盾的主要原因。从市场需求看我们对人才的要求已从知识型转向能力型,国内亟需开展能够利用所学知识解决实际生产经营问题的高素质、创新型人才。传统教学内容模式单一、考核评价不全面等问题对培养行业所需的优秀人才造成了诸多障碍。因此,高校以行业需求为导向探索创新教学改革,才能满足社会对创新型、应用型和全面发展的人才需求。

疏浚行业已成为世界沿海各国和海上运输大国不可或缺的基础产业之一。經过120年发展,我国已经成为世界第一疏浚大国,疏浚规模不断上涨,也是世界上少数独立掌握疏浚前沿技术、能够自主开展大规模吹填造陆和航道疏浚工程的国家。《全国沿海港口布局规划》划分的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾、东南沿海和西南沿海港口群以及上海国际航运中心建设均对基建疏浚及后期维护疏浚业务形成了旺盛的市场需求,我国年疏浚量超过10亿立方米,疏浚市场规模已超过600亿元/年。疏浚行业依赖于疏浚设备及专门的技术人才,但国内暂无针对疏浚行业开设的专门课程,疏浚领域内容多出现在航道整治工程中,更缺乏对疏浚工程导致的生态环境问题及环境整治修复的认识。大连海事大学环境科学与工程专业于2016年开设疏浚物资源化及处置技术专业选修课,以创新意识和实践能力培养为重点对课程的定位、目标、内容和授课方式进行研究。本文旨在以疏浚行业需求与学生创新能力培养为导向,结合海事特色对疏浚物资源化及处置技术课程开展研究生实践能力教学改革探索,帮助学生构建疏浚行业知识体系,培养学生认识典型范例和工程实践经验,引导学生全面发展,提高学生就业和工作的竞争力。

1 疏浚行业研究生培养现状及需求

港口、航道、农田水利及沿海城市的快速建设发展,国内疏浚行业发展迅速,从湖泊、港口航道疏浚先后拓展至吹填造陆、环境保护、农田水利、国防工程建设等领域。疏浚行业的持续快速发展使得其市场规模不断增加,在中国国民经济发展中的地位和重要性也日益提高,其中疏浚工程(主要包括基建疏浚和维护疏浚)和吹填工程基本各自占据了我国疏浚市场的半壁江山。伴随疏浚发展而来的是巨量疏浚土的有效利用问题,这为疏浚行业提供了新天地。国内疏浚物处置方式单一,以吹填造陆为主,其他资源化利用方式较少且缺乏实践。美欧等国家将疏浚土再利用分三类:(1)工程应用如填沙护滩等;(2)农村渔业应用如表土改良等;(3)生态环境保护如湿地恢复等。以上的现状对新时期高校在疏浚领域的研究生教学课程提出了新的要求。国内疏浚领域的课程多穿插在航道整治等课程中,如河海大学、天津大学、长沙理工大学等均开设过类似的课程,暂未进行教育教学改革。当前疏浚行业研究生培养模式与行业人才需求脱节,教学质量和发展的持续性遇到瓶颈,已不能满足疏浚行业对高校应用研究型人才的要求(表1),具体原因归结如下:(1)行业小众且需求专业。疏浚是小众且专业性强的行业,行业人才必须了解全过程才能游刃有余,且相关人才难以从其他行业直接挖掘,国内无专门的疏浚专业,只能企业自身培养;(2)课堂教学难以融合工程实践。高校的课堂是学生培养工作的主阵地,以教师讲授为中心的传统课本内容模式难达到预期效果,且缺乏与时俱进性,缺少途径提高学生实践能力;(3)培养过程评价方式单一。考核应该是整个培养过程中最重要的一环,也是学生学习过程冷漠和排斥的督促方式,但高校课程对学生评价以期末考试为主,缺少学习过程的动态展示与评价交流,更没有现场工程经验总结,反馈机制不足。

2 基于行业需求的疏浚物资源化及处置技术课程教学设计

2.1 课程内容与目标

疏浚物资源化及处置技术是环境科学与工程专业的专业选修课。通过课程学习,让学生了解疏浚行业的现状及发展动态,能运用物理、化学、生物及海洋工程学等知识理解并掌握疏浚物资源化及处置技术的基本原理,熟悉疏浚领域的典型范例以及与这些技术相关的工程实践经验。课程的教学目标是旨在使学生熟悉疏浚行业、疏浚物资源化及处置技术的内容,培养学生分析和解决疏浚行业问题的能力,为学生从事疏浚行业的工作奠定专业基础理论和工作能力。

课程教学内容分为六大部分:国内外现状分析及发展动态、港口航道与海岸工程概论、港口航道疏浚工程与技术装备、疏浚物的环境效应及评估方式、疏浚物资源化处置、国内外疏浚工程经验。以疏浚行业需求与学生创新能力培养为导向,课程内容的设置见图1,在达成课程目标的同时,本着教师为引导、学生为主体的原则,培养研究生的实践能力与创新意识,实现应用型人才培养需求,提高教学水平。

2.2 课程教学设计

传统教学模式多存在重理论轻实践的问题,多以老师讲述课本理论知识为主,对现场实践性教学缺乏严格的指导,亟需利用多元化教学手段,将工程意识渗入到平时的课堂教学中,构建突出行业需求的课程教学体系。本课程通过以行业需求为导向开展研究生实践能力教学探索试点改革,在教学设计注重把行业需求及创新能力培养贯穿渗透到专业课教学过程中,更大地发挥课程育人作用。本课程的教学设计基于以下4个方面:

(1)教学模块体系构建

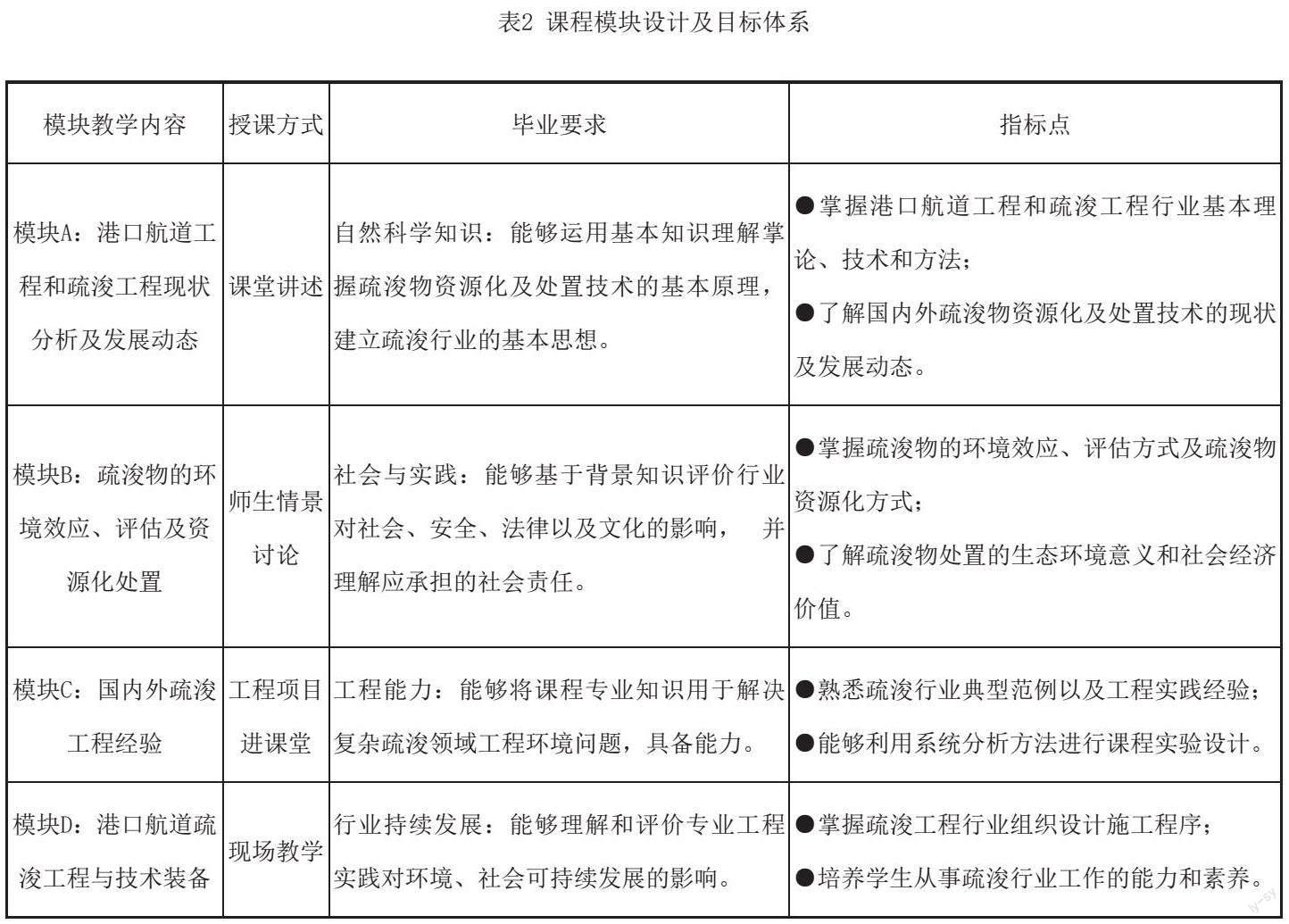

疏浚物资源化及处置技术涉及到疏浚行业领域的专业知识且工程实践要求高,若仅开展教材理论知识的讲述教学,就会因内容涉及广而导致课程结构体系松散、学生无法有效吸收。本课程构建以教学目标体系、行业市场需求、应用实践能力、考核指标体系为导向的模块教学体系,基于教学内容制订能够支撑人才培养和毕业要求的指标点,并注重学生应用实践能力的培养(表2)。通过以教材与参考书为基础,在课程内容中结合行业典型范例以及工程实践经验,培养学生从事疏浚行业工作的能力和素养。

(2)课堂情境讨论

新的领域知识和认知不应单纯由教授在课堂讲授,学生是知识的实践者,应该是新知识的“创造者”。为改变“教师满堂灌、学生被动听”的现象,本课程改革课堂讲授方法,强化工程意识。改革后的教学方法以“工程项目”为背景穿插课堂情境讨论,课堂前利用如“雨课堂”等平台发布任务,学生带着项目任务调研,将设计的项目带进课堂,师生互动学习讨论,形成见解,课后学生以论文或报告形式巩固学习成果。在课堂教学中多采用互動教学的方式,把互动教学放到与课堂讲授、综合实践同等重要的位置来考虑,启发学生主动进行知识的探索与分析,将工程实践意识逐渐渗透到学生潜意识中,使得学生懂得专业理论与实践密不可分,使得学生在课堂上就能将理论知识运用到实践中。

(3)现场引导教学

单纯课堂教学方式讲授实践性强的专业课程,不容易将其实践性的内容表达清楚,理论与实践脱轨是高校研究生培养的重要问题,也是造成研究生毕业就业压力的主要原因。本课程在教学任务基本完成的最后阶段,设计将该课程的教学地点从理论教室转移到疏浚行业企业,将知识背景转化为相对独立的参观实践工作任务,进而展开所需要的相关理论和实践知识学习。现场引导教学强调现场任务包含一个或几个典型案例,强调知识背景与行业实践的联系,强调学生的参与甚至主导作用,强调团队意识分析问题解决问题能力,强调教、学、用融为一体,培养学生实践能力。

(4)多维度评价

疏浚物资源化及处置技术课程改革前考试成绩占50%,平时成绩占50%,平时成绩考核基本由到课率和作业构成,效果欠佳。改革后课程同时注重过程考核和结果考核,加强对研究生创新性思维和解决问题能力的考查(表3)。学习过程考核成绩占60%,包括课前课后工作(10%)、课堂情境讨论(20%)、现场任务完成度(20%)、实践报告(10%);结果考核为期末考试仅占40%。根据评价结果,教师总结出课堂教学过程中以及学习过程中存在的问题,及时对教学内容、教学设计进行调整,持续改进。以多维度评价方式,强调重视教学过程考核,加强考核过程与教学过程的紧密结合,促进研究生主动学习和实践创新能力的提高。

3 结束语

疏浚物资源化及处置技术是理论、应用、实践均很强的课程。结合多年教学、科研实践和学生实际需求经验,以疏浚行业需求与学生创新能力培养为导向,结合海事特色,提出基于教学模块体系构建、课堂情境讨论、现场引导教学、多维度评价的教学改革方案,帮助学生构建疏浚行业知识体系,培养学生认识典型范例和工程实践经验,引导学生全面发展义。

本文系大连海事大学2022年研究生教育教学改革项目(编号:YJG2022604)。

(作者单位:大连海事大学环境科学与工程学院)