纯素之道 惟神是守

——散谈中国人物画

□ 马振声

历代不少画家和艺术评论家均有“惟人物画最难”的感叹。古人多从画法上论难易,我以为现代人物画之难有三:一是人物画题材的社会性,使人物画的发展受一定社会条件的制约;二是人作为表现的内容,要求传神写心、形神兼备;三是人物造型笔墨技巧的高精性。文徵明曾说:“盖画人物,辄欲穷似,则笔墨不暇计也。”人物画创作对画家天资、功力、修养等各方面要求很高。

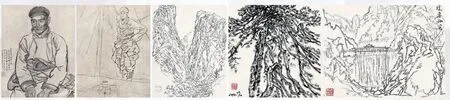

2005年,马振声(右)和维吾尔族老人在一起

2014年,马振声在额济纳旗胡杨林写生

2015年,马振声在创作重大历史题材作品

2018年,马振声(右六)在“首届中华艺术大家讲习班”人物画班指导创作

马振声速写

在中国美术史上,人物画有过灿烂辉煌的成就,自唐以后渐衰,然至宋、元、明、清仍不乏天才式的人物画大家出现。“五四”以后,中国传统人物画接受了西洋画解剖、透视等科学方法,面向社会、面向现实生活,在“为人生而艺术”的道路上,走向了一个新的高峰。特别是中华人民共和国成立后,把这种融会中西的现实主义创作方法,贯彻在全国各高等美术院校的教学中,培养了大批人才,形成了我国20世纪50年代至60年代人物画的主导风格,其影响直至现在。

“人是社会关系的总和”,以人为表现对象的人物画其社会性是明显而直接的,从题材的选择到画家思想感情的表现均易受到社会条件的制约,因此人物画的创作容易被社会条件所左右。当下很多画家心态的浮躁、茫然,成为人物画发展的不利因素。而趣味性、愉悦性及纯艺术性的追求,则成为当今画坛的主要倾向,虽然笔墨技巧娴熟,但缺少思想内涵和精神底蕴。我相信,在自由宽松的艺术创作氛围中,肯定会有一批有真知灼见的真诚的艺术家,沉下心来在寂寞而艰辛的道路上锤炼艺术。他们会凭着艺术家的直觉和良心,深刻洞察社会和人生,借助于人的题材畅抒阳刚大气,创作出形象丰满、刻画入微、内涵充实、无愧于时代的人物画作品。

人物画与山水花鸟画不同。山石草木本系无情之物,画家借物以抒情,在艺术作品中使无情之物变为有情,是谓“移情”。人非山石草木,是有思想、有感情、有神采、有性格、有精神、有灵魂的。因此画人首先要传神、写心。古人云:“盖写其形,必传其神。传其神,必写其心。否则君子小人,貌同心异,贵贱忠恶,奚自而别,形虽似何益?故曰:写心惟难。”道出了人物画的特点和人物画创作的难处。宇宙间人各有异,相貌千差万别,欲把握住人之相貌上的微妙差异,画家首先要具备洞察人物心灵世界的慧眼,识其心、捉其神,再概括其形。所以中国传统中优秀的人物画能够以简约的笔墨做入木三分的心灵刻画。现在人物画家的造型能力普遍有所提高,然而把握人物心灵刻画的能力却远不及古人。往往形准而神不准,形象刻画得面面俱到,而神采却似是而非,所谓“貌合神离”。“传神写照尽在阿睹中”,这是差之毫厘失之千里的事,正是“形可力取,神必妙得”。

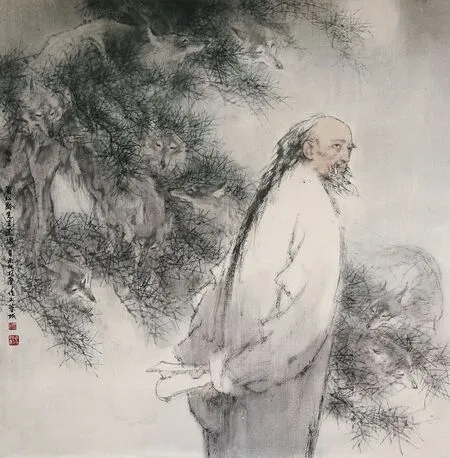

马振声 蒲松龄造像 100×100cm 纸本设色 1991年

作历史人物画,古人的真实相貌虽然早已荡然无存,然而古人的思想感情、精神风采、个性气质却从文献著作中卓然可见。以精神气质的把握去印证生活中的人,往往可以得到理想的形象依据。人物画创作中,形和神的关系是辩证统一的。“以形写神”还是“以神写形”这是一个事物的两个方面,但是,任何情况之下,“形”是基础,“神”是主宰。“形”是相对的,可变的;“神”是绝对的。“形”的表现是为“写神”服务的。

人物画创作,不是仅以表现形神兼备的人物形象为最终目的,更重要的是借以抒发个人的胸中意气。所以,“古人作画,并非以描摹悦世为能事,实借笔墨写胸中怀抱耳”,“非假鬼神名目,无以抒磅礴之气。故吴道子画《天龙八部图》”。蒋兆和16岁背井离乡,只身从四川沿江漂泊到十里洋场的上海,历尽人间的凄苦。他对社会和人生的深切体验,使他与下层的劳苦大众产生了心灵深处的共鸣。一种荡气回肠不吐不快的激情,借助人物的悲伤哀怨,写出他的胸中块垒,抒发了他的磅礴之气,创作出以《流民图》为代表的一批划时代的不朽作品。时隔半个世纪,今天看来,这些作品的精神震撼力和笔墨间流露的那股浩然正气依然咄咄逼人。客观对象的形神兼备,与画家主观情感的抒发,通过酣畅有力、严谨精微的笔墨得以天衣无缝地结合。人物写形之难、写神之难,均在以主观情感统率的用笔中得以解决。

马振声 昆仑来客 100×100cm 纸本设色 2011年

传统的人物画造型,不是速写、素描式的具象造型,也不是抽象的造型,有人把它归纳为意象造型,是有一定道理的。张彦远说“夫象物,必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书”,把“象物”造型与用笔、与书法联系在一起。我认为传统中国画的造型有两个特点不容忽视:一个是程式化的特点,二是书法用笔、用笔造型的特点。所谓程式化,即从客观事物中总结的规律,是建立在个性基础上的共性。通过程式化的手段,便于从总体上把握住丰富多变的客观对象。从一般到特殊,从共性到个性,便于默契神会,使造化与心源沟通,达到成竹在胸、笔放心闲的创作境界。所谓书法用笔、用笔造型,依靠毛笔的弹性,提按顿挫,不滞于手不凝于心,使心灵的感悟畅达笔端、心与神会,由意引气,以气达力,纵横铺排,因势而成形,形神意气落笔而成。这无疑是一种最高的造型境界,这时的形既不是程式的,也不是直觉客观存在的描摹,而是经过从整体观照、发于心源、注入了创造灵性的意象化的形。这绝不是一般概念的夸张,也不是单从形式出发的变形,更不是那种心猿意马、似是而非的“写意”。研究中国人物画的造型规律,如果不从程式化的归纳和用笔造型入手,只归结为“以线造型”或“团块结构”是不够的。现在的人物画创作中,往往注意了笔墨忽略了造型,或注意了造型又忽略了笔墨,这种造型与笔墨两张皮的情况与我们对中国画造型规律认识上的不足有关。

山水画家“为山川立传”,人物画家“为人物立传”。人是在人与人、人与社会、人与自然的关系中体现出自身的精神和价值的。研究人的学问是文学,所以我认为不必排除人物画创作中的“文学性”。这并不意味着要求在平面上、瞬间静止的人物形象去承受文学的重载,更不意味着排除作为造型艺术的绘画语言。深刻的人物画应该有宏大而深刻的精神含量,应该厚积而薄发。

杜甫《丹青引》诗云:“诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。”创作中的匠心独运,对于成功的艺术家来说至关重要。有娴熟的技艺而无意匠的惨淡经营,是难以构筑精绝的艺术作品的。现在有“意在笔后”之说,完全排除意匠经营,强调纯绘画的直觉性,排除理性的束缚,直接作本性的宣泄。我以为这是一种极端。意识是有思维的活动,艺术创作自然不能例外。发于灵感的形象思维,是情理交融的特殊思维方式,这不等于纯动物本性的直觉。所谓“意在笔后”,我的理解是大胆落笔,由形生意,因势利导,笔笔相生,以偶然启动形象思维的灵感,达到象应神全、情生意外的效果。看似“偶然”,其实出自必然。没有充分的准备,是不可能抓住偶然机杼的。“率志委和,则理融而情畅”(《文心雕龙》)。意匠的经营与绘画灵感的发挥是可以兼顾的,尤其人物画的创作,欲求博大而精深,非如此而不可得。

早在1980年,有朋友建议我“激流勇退”,放弃人物画改画山水,但我当初是怀着一种使命感选择了人物画创作的,所以不想避重就轻,改变我的初衷。改革开放后,现代艺术思潮涌入,新观念新形式一起袭来,有朋友为我着急:“你怎么还不变呐!”我何尝不想变,但我深知变法出新不是那么容易的事。我一直喜欢西方的造型艺术,西方现代艺术的发展也使我得到了很多可贵的启示。但是,东西方毕竟是两个截然不同的文化体系,西方的现代艺术不等于我们艺术的现代化。中国传统的美学观念、审美价值,有着深厚的哲学思想做基础,中国传统的美术创作有着丰富的理论经验和创作实践。从精神的内涵到工具材料的使用效果,都寓有东方式的玄妙诱人的艺术魅力。我不愿由于迫切的求新求变而脱离了自我、脱离了传统。

近年来,中国人物画的创作吸取了一些西方现代艺术的表现方法,比如用喷、染、刷、印制作出各种肌理效果,这无疑丰富了我们的绘画语言。我以为仅此创新是不够的,还缺乏深度。任何的“新”都不是凭空而降的,都有它的来源和出处。“新”既是时代的要求,也是传统发展的必然。从民族的、个性的起点上发展,才是创新的正路。李可染有句名言:“以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来。”他这一进一出整整花费了20年的时光,创造了属于他自己、又代表了博大精深的民族传统的新审美形式,可见出新之不容易。中国的人物画创作,有着深厚的传统和长久的历史,许多宝贵的经验需要我们继承和发扬。今天中国人物画的发展已经不满足于表面形式上的花样翻新,我们必须沉下去,从传统文化精神的深层去推动。处在东西方文化大融合、大冲撞的时代,对西方现代艺术采取回避的态度,视而不见是不对的。相反,应该是积极主动地去认识和了解,从东西文化融合的角度、从东西文化对比冲撞的角度来审视自己。无论如何,站在时代的高度研究传统、吃透传统是发展和创新的首要条件。

李可染说:“中华民族的传统文化艺术博大精深,要很好地学习、研究,发扬光大,对于我们中国画家来说是责无旁贷的。否则,我们将要犯历史性的错误!”铭记先师衷言,愿与同道们共同努力。

马振声 吉祥雨 246.4×200.4cm 纸本设色 2013年

马振声 逢场 139×69cm 纸本设色 1985年

马振声 长廊滴翠琴声远 248×125cm 纸本设色 2013年

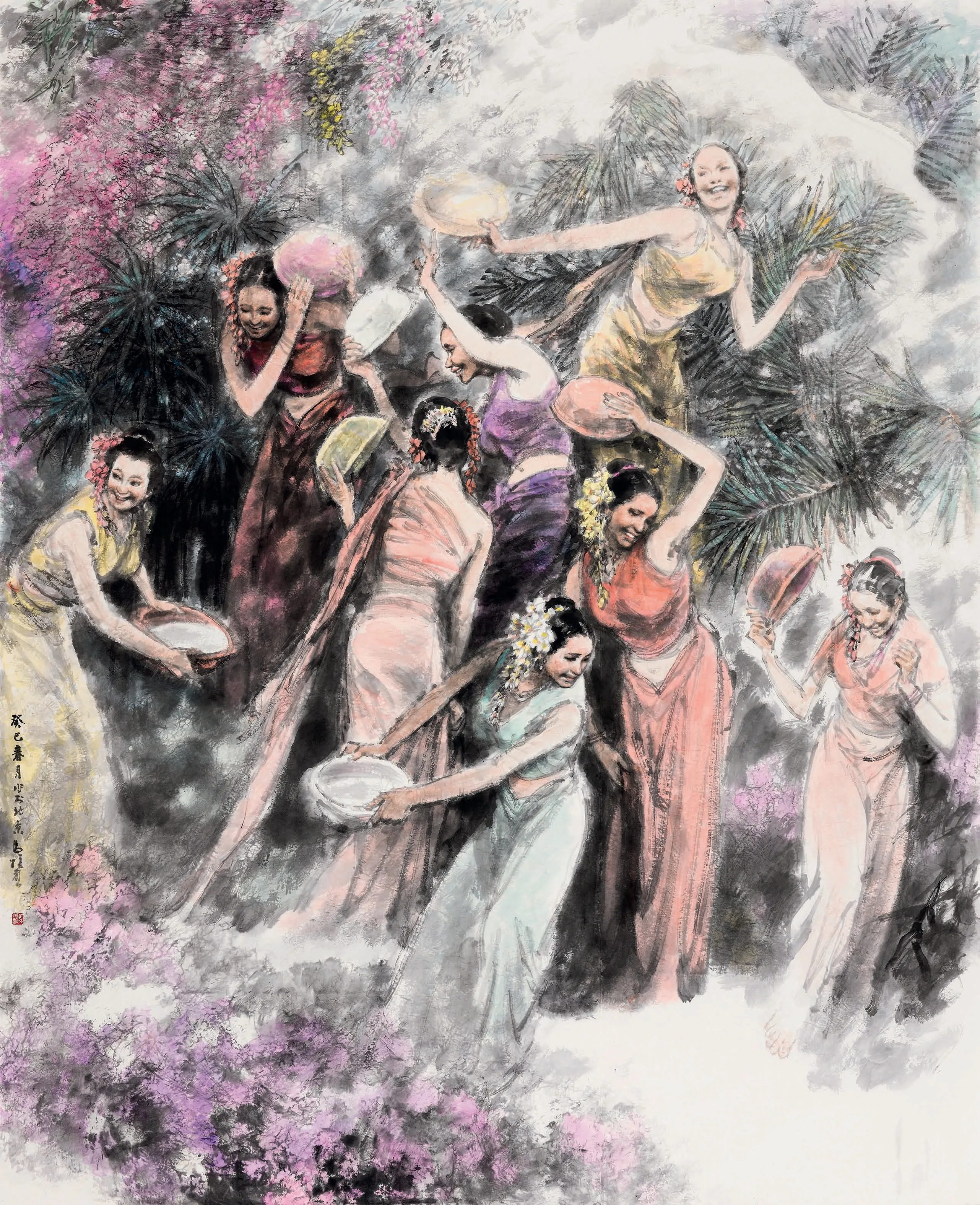

马振声 欢腾的塔什库尔干 145×732cm 纸本设色 2002年 京西宾馆藏