对“坚守传统”须全面深入理解

□ 李 燕

中国书画“坚守传统”,当然是正确的,但在媒体中流行的所谓的“传统”,往往以话语霸权的姿态,画地为牢,擅定规范,实感狭隘。

自我国新文化运动以来,在梁启超、蔡元培、齐白石、林风眠、徐悲鸿等为代表的教育思想与美术教育体系的培育之下,代表新时代精神的美术人才辈出,他们都离不开我国近代革故鼎新、救亡图存、风云浩荡的大时代之人文环境。众多具有“自由思想,独立思考”品质的人文大家,挣脱了封建时代“人格太监”的牢笼。于是“传统”二字已呈现空前扩展之势,使我中华文明传统的两大特性更为彰显。其一,她具有世界上唯一能够恒传五千年不断的超长延续性。其二,她具有对各种外来文明的大度包容性。在这样的人文气氛中,先父李苦禅与本人皆受益良深,故牢记父亲之教且力行之,正如孔子所说“吾道一以贯之”。

1961年,李燕(左一)与中央美术学院中国画系花鸟科同学在学校门口合影

1981年,李燕(右)协助父亲李苦禅先生作巨幅画《盛夏图》

1998年,李燕(右二)与蓝天野先生(中)在电视系列片《爱国艺术家苦禅大师》拍摄现场,讨论主持文字

李燕(右一)为学生讲授《中华传统文化艺术》

2022年,李燕(前坐者)在北京动物园为中国国家画院写意花鸟画研修班学生示范禽鸟、动物写生

李燕写生、速写

苦禅先生认为“我中华文化是一个大的整体(如今称大体系了)。仅画画是小道,因为比画高一层的有书法艺术,比书法艺术高的有中国古典文学诗词歌赋曲等等,再高一层的是音乐,古代有无弦之琴、无声之乐,乃哲理音乐。最高一层是老、庄、禅、易、儒中的哲理。反之,如果以绘画之上的诸层文化修养来统领绘画,则画就高了。没有这些文化修养的画,其文化底蕴就薄,薄如宣纸,薄如钞票。”

苦禅先生认为中西艺术无鸿沟。他牢记徐悲鸿先生1918年时宣示的见解:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之。”是立足于推进中国画发展的开放角度,是面对世界绘画艺术向前推进的需要提出的。作为徐悲鸿院长的学生,苦禅先生一生做着“守之”“继之”“改之”“增之”“融之”的求索。“融之”是消化,而非“来料组装”。鲁迅说“我们吃了牛肉,是不会变成牛的。”苦禅先生将西画合于国情者融入他的写意画中,遂开当代中国大写意绘画之新貌。他毕竟有学西画的基础和知识,因此在写意画教学上,他把自己的这种理解融合进去。例如:他于1930年在杭州国立艺专的国画教学中,率先将“写意雕塑”的概念与实践纳入大写意绘画的教学体系。他认为法国雕塑家奥古斯汀·罗丹的雕塑既给观众以“意象结果美”也给观众以“手段过程美”。他泥塑上留下了手指手掌的摁压捋抹的痕迹,虽已铸成铜像,但仍然保持着“流动与凝固相统一之美”,恰恰与中国写意画的“笔墨手段过程之美”与“意象结果之美”相统一的道理不谋而合。与中国狂草将“空间艺术”的书画与“时间艺术”的音乐相融的实践不谋而合。所以苦禅先生在1930年特请杭州艺专的罗丹弟子卡姆斯基,为国画学生当场演示泥塑的全过程,学生深受启发。卡姆斯基教授也从这种意外的合作中,理解了中国写意艺术的真谛,深感这种艺术教学方式是很可喜的创举。然而,由于十年文化浩劫造成的“传统文化断层”,如今却有人认为“写意雕塑”是近十年发明的“新概念”。缺乏“温故”又岂有“知新”?

苦禅先生认为跨界的艺术大可借鉴,尚和玉先生为一代武生宗师,苦禅先生为学京戏,正式拜尚和玉先生为师,这种实践使他更容易把写意的手法融进画中。苦禅先生于1930年率先将京剧艺术引进高等美术教育,他说:“京剧是传统美的综合,是写意的戏,不懂京戏就不懂写意之美,不懂写意画。”所以他在杭州艺专自费组织剧团,由教职员与学生自排自演,演后研讨心得,他则专演武生、武花脸角色,博得学生们一片喝彩。在日后的教学中他也一直以戏喻画,深受学生欢迎。为了弘扬李苦禅先生大美学的教育思想和实践,2009年成功举办了《超纵至诚——京剧·书画·气势——纪念李苦禅宗师诞辰110周年京昆专场》,演出剧目是精心选择的《铁笼山》《白水滩》和昆曲《游园》。前两出京剧都是苦禅先生曾经粉墨登场演过的角色:姜维和十三郎。

此外,他还指出,尚有大量的“无字文化”,口传心授于民间,我们理应学古人采风的传统,免其流失。本人执教四十多年,将流行于民间的曲艺元素,融入了美术教学与传统文化讲座,从现场反映和事后舆情可知,本人这种实践,有幸获得了学生与听众的认可。

在齐白石宗师作古六十六周年之际,我曾追思,齐白石之所以成为美术巨匠,首先在于他对中国传统书画毫无门户之见,广纳博采,却“删去临摹手一双”“画吾家画”。同时他也不拒绝西方绘画,曾命国立艺专西画系毕业的弟子李苦禅陪他看油画展览,仔细观赏,不时发问,离开时在留言薄上写下“白石山翁素喜此种画,惜不能为。倘年未六十,非学不可。白石谨观题记。”(1928年12月30日手迹)但是,如今我们看不出他将油画“焊接”在写意画上的任何痕迹,因为他做到了“融之”,殊为难能可贵!其海纳百川的胸怀与“增益其所不能”的虚心精神尤堪垂范!

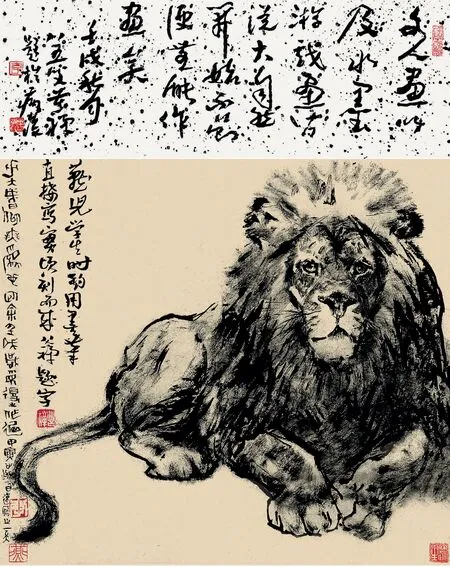

李燕 雄狮(李苦禅题字)速写 1974年

李燕 八哥玉兰图 34×34cm 纸本设色 1971年

鉴于近年来在美术界大量涌入的“当代艺术”,是否合于国情民意,却毫无选择地容进来,纳入艺术教育,很值得我们清醒对待。在这个问题上,鲁迅先生在1929写的一段文字很有现实意义。他说“中国文艺上可怕的现象,是在尽先输入名词,而并不介绍这名词的函义。于是各各以意为之。见作品多讲自己,便称表现主义;多讲别人,是写实主义;见女郎小腿肚作诗,是浪漫主义;见女郎小腿肚不准作诗,是古典主义;‘天上掉下一颗头,头上站着一头牛,爱呀!海中央的青霹雳呀……’是未来主义等等。还要由此生出议论来。这个主义好,那个主义坏等等”。举目现今,巧立名目的洋玩意日见其杂。例如:所谓“行为艺术”,其实大宋的“石癖”米芾拜石、魏晋文人的一些见于《世说新语》中的怪诞表现以及禅宗公案中的故事等等,不早就成为中国的“行为艺术”了吗?再如所谓“装置艺术”,其实大宋首都的寿山艮岳,苏州园林的太湖石、书房摆设的灵壁石、文人书案上的“案头清供”等等,岂不都是中国人早已司空见惯的“装置艺术”吗?这里的关键问题,不在于名目如何“新潮”,而在于丑与美的不同。其实丑美之别,只有两个权威可以考核评定,即一是广大受众,二是悠久历史,而绝非不择手段的市场炒作、包装、媒体造势和恶作剧。

由此令我想到孔夫子所言:“道不远人,远人而为道,不可以为道。”“道,须臾不可离也。可离,非道也。”还有孟子所言:“无是非之心非人也,无羞恶之心非人也。”更有先贤总结的“大道至简”“至道不繁”,足资永鉴。近年出土的简书“仲尼曰:华繁而实厚,天(也);言多而行不足,人(也)”,似乎“发现”了对待以人为本的先贤传统,正在发生的事态。

总而言之,当今我们对“坚守传统”四字,理应作全面阐释,深入理解,付之于艺术教学与实践,方有望创造具有时代精神的中国书画艺术,从而达到真正文化自信的崇高境界。

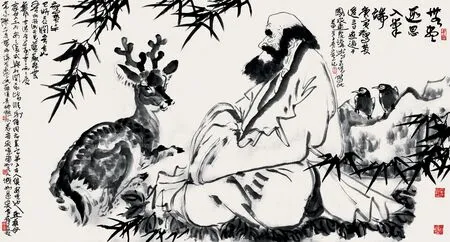

李燕 无尽遐思入笔端 101×180cm 纸本水墨 2010年

——兼论徐渭对“写意画”概念的提出