我的中国画观

□ 程大利

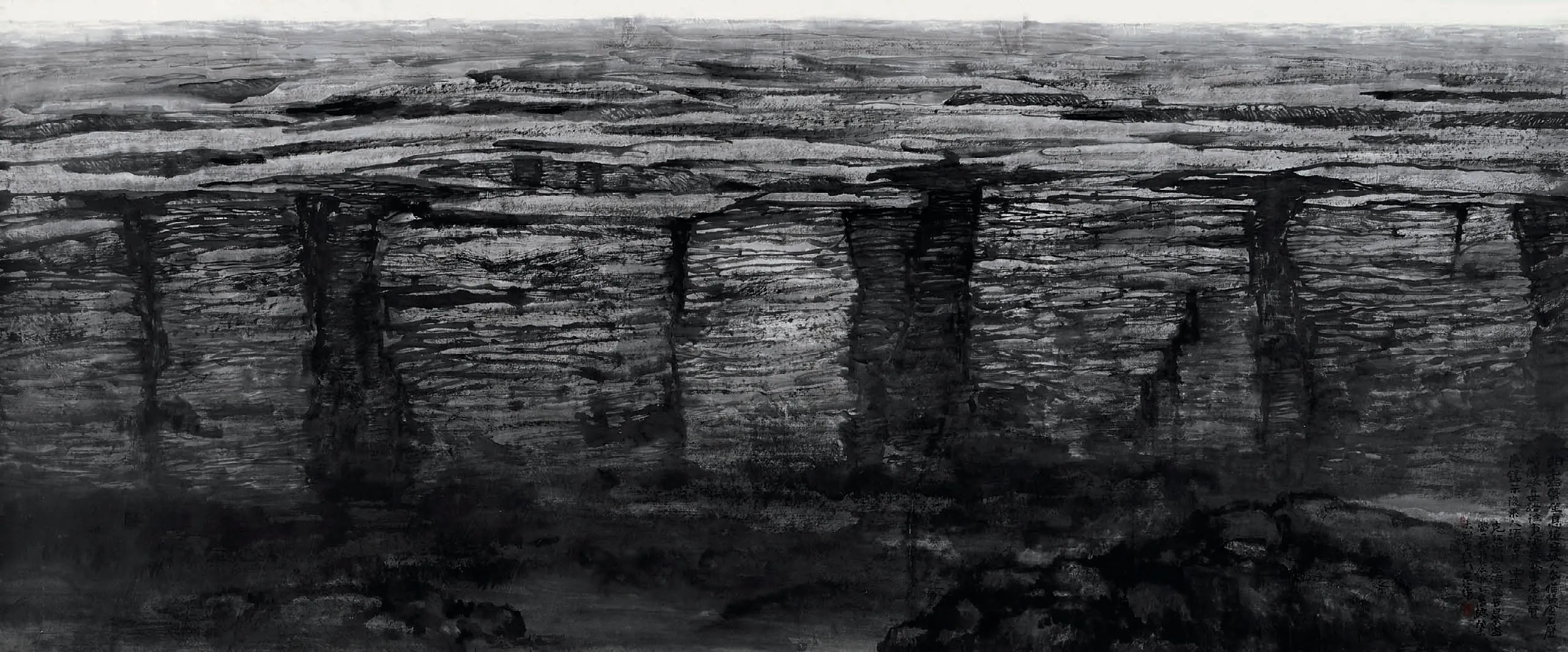

山水画是中国文化人的独特创造,是笔墨文化的典型形式,也是笔墨文化成熟的标志。笔墨不仅是用笔墨的技巧,更不仅仅是材料工具,而是一种体现着境界的思想,是浓缩着中国文化精神的独特语言,是非常民族化的艺术智慧。如此看来,山水画就绝对不是风景画了。仅仅用毛笔把山川搬到纸上是远远不够的,而点画之间必须遵循笔墨艺术的规律写出心得——心象(不同于形象),凸显“独与天地精神相往来”的“独”字,做到这一切还不行,笔画间要体现出历代总结出的用笔规范——以书入画,笔笔是笔,笔笔见笔。这样一来,中国山水画确实非常独特了。

2010年,程大利(左三)在北京凤凰岭为“溪山五子”点评作品

2015年,程大利在意大利罗马街头写生

2019年,程大利在中国美术馆做公益讲座

2022年秋,程大利在泰山脚下写生

程大利诗稿、速写

程大利 曲尽箫笙息 145×360cm 纸本水墨 2003年

如果说,作为客观存在的美的本质是真与善的统一,那么,作为主观意识下的审美感受便是感性与理性的统一。审美感受与审美理想各有侧重地体现着这个统一。这一点也和一个民族的地域环境、风俗习惯、历史传统、心理状态有着紧密的联系。中国这块古老的土地孕育出了中国的古典哲学,成为笔墨文化的背景。中国古典哲学始终主张人与自然的高度和谐,所谓“仁者乐山,智者乐水”,在山水中怡情并得到至高的乐趣,怎么能去破坏它呢?中国人也从来不画盘子里的死鱼、滴着血的猎物,也很少画瓶中的花果。这种对大自然山水花鸟的情有独钟自然根源于中国传统哲学的主张,儒、释、道的旨归都是和谐。山水草木、花鸟虫鱼,大凡自然中的一切,自身都蕴涵着无尽的审美趣味,所以它们作为独立的审美对象,便与人构成了一种内在的和谐关系,成为人可与之默契、沟通、交流的对象,也即“会心”。人在与自然的朝夕厮守中,可以体味到现实生活中所没有的那种清寂、虚静、深邃、旷远,那种无限自由的感觉和无以穷尽的意趣,有一种对人心灵的某种暗示和象征,也是人对自身内心与世界的发现和觉悟,在中国画论里被称作“独与天地精神相往来”。人是社会性的动物,社会给人带来功利要求,功利的背后则是烦恼。山水画的发端离不开人对超越功利、超越现实的向往,这种心灵的形成与六朝对人格精神独立的追求有关,是对“礼”的一种反拨。作为六朝画论代表人物的宗炳是名僧慧远的弟子,世号“宗居士”,既著有《画山水序》,又著有《明佛论》。他明显地把佛家思想带到山水画论中,他在《画山水序》中开宗明义地指出“圣人含道映物,贤者澄怀味象”,并指出山水画的创作目的就是“畅神”,“畅神说”的提出具有划时代意义。正是“畅神说”的出现使中国山水画正式脱离了风景画,也不再是人物画的陪衬,成为了一种抒写自我神思、写内在心绪的艺术形式,侧重于主体表现(而不是再现),侧重于心象而不是形象。与王维和谢灵运的山水诗一样,处处不见我,处处都是我,景即是我,我即是景,人已融入自然之中。在充满无限生机、情趣、韵味的山水中显见空灵、散淡、静穆、朗彻的胸怀襟抱,是充满诗韵的境界。

在这种美学思想的指导下的绘画,已不是对物象纯客观的描摹,而是把客观的对象纳入胸怀形成“心象”,也即心源之象,心源之象来自对造化的理解,也来自画家的艺术修养,这种理解与学识修养与人格状态有关。唐人张彦远说:“古之画或能移其形似而尚其骨气,以形似之外求其画,以难可与俗人道也。今之画纵得形似而气韵不生。以气韵求其画,则形似在其间也。”(见俞剑华编《中国古代画论类编》)这里的“以气韵求其画”,就形成了对中国画的最高追求。求气韵、重写神、讲笔墨三个因素构成了中国画的全部审美内容。优秀的山水画必须要具备这三点。

气韵,是南齐谢赫提出的“六法”的第一条。“气韵生动”是个完整的概念。曹丕在《典论·论文》中认为:“文以气为立,气之清浊有体,不可以强而致。”颜之推《颜氏家训·文字》认为:“文字当以理致为心胸,气调为筋骨,事义为皮肤,华丽为冠冕。”钟嵘《诗品》评刘桢诗“真骨凌霜,高风跨俗”,评谢庄诗“气候清雅”,评王羲之书法为“谢家子弟。纵复不端正者,爽爽有一种风气”,大概可以看出作品也和人本身一样,可以拿作者本人的精神状态(气、韵、神等)和生理结构形态(骨、筋、肉等)来对作品进行比拟,将作品拟人化、人格化。谢赫也如此,将他所品评的每个画家的作品加以拟人化、人格化,用“气韵”是否“生动”作为文野高下的标准。应当注意,这里不用形象是否生动,而用“气韵”一词,仍旧是要求画家要用自己的思想和眼光去刻画出独立性格、个性的活生生的对象。宋以后,对山水画完全以气韵要求,逸格的第一要求即是有气韵。“气韵生动”成为中国古典审美的最高标准。气韵在六朝用以论人,实际上,在中国画领域,仍可理解为对画家自身的要求,画家本身无气韵,气息平庸、韵格不高,如何能有气韵生动的作品呢?

写神,在山水画里十分关键。形是手段,神是目的。宗炳在《画山水序》中认为“山水质而有趣灵”,画家面对大自然会“应会感神,神超理得”,“万趣融其神思”,王微则认为“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”。(见俞剑华编《中国古代画论类编》)他们十分强调神思。论“神”最深刻的是石涛,他写道:“山川使予代山川而言也,山川脱于予也,予脱胎于山川也,搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也。”(见《石涛画语录》第八章)所谓“神遇”,是主客观的高度统一,是形象经过这种对神的深入理解表达在宣纸缣素之上。这是对中国画传神论的绝妙注解。如何在宣纸上缣素上表达出最佳效果呢?这就必须进入笔墨的范畴。

程大利 去留无迹 33×65cm 纸本设色 2020年

笔墨是中国山水画的灵魂。宋以前,笔墨主要作为状物的手段。大量文人介入,强调书画同源,中国画在宋元时代形成的“文人化”之后,一路发展成为文人画,对书法趣味和诗意境界的追求使中国画与西洋画彻底地分道扬镳。书法所强调的均衡和工稳,适用于中国绘画的开合与布局,至于行笔,运笔内含张力的大小,一直是书与画共同的标准,用笔宜重不宜轻、宜沉不宜浮、宜拙不宜巧、宜厚不宜薄,古人论笔线美感的文字,书画从来一律。在中国书画史上,善书者往往能画,赵孟頫、倪云林、沈周、文徵明、董其昌、石涛、金农等,都是书画并重的大家。绘画格调的高低与书法修养有直接的关系。黄宾虹有极高的书法金石修养,这对他的山水画发挥了重要作用。在《自题山水》中,黄宾虹说:“画法用笔线条之美,纯从金石、书法、铜器、碑碣、造像而来,刚柔得中,笔法起承转合,在乎有劲。”他从笔法把画家分为庸史、名家和大家。他还把笔法总结成“五笔”,即平、圆、留、重、变五法。平如“锥画沙”,圆如“折钗股”,留如“屋漏痕”,重如“高山坠石”,变即方法创新,富于变化,做到“五笔”,自然风骨不俗、独成高标。中国画的线条体现出筋、骨、肉,要在“五笔”的基础上有内涵,还有方圆、疏密、刚柔、轻重的变化,这就要进行终身的训练,石涛说的“一画”,就是如此的要求。西洋画要求用笔准确流畅就够了,而中国画的“线”则是“天地之大法也”。

在历来的画论中,浑厚华滋、苍润并济是笔墨的高境,在画论中笔法被赋予人格,用笔之忌也是做人之忌,如尖、浮、滑等,如板、结、涩等,厚而朴是可贵的人品,苍和润是既见风骨又有感情,是审美的至高境界,几千年总结下来的中国人的审美经验常有规律性,后人视而不见是愚蠢的。中国山水画就是要以笔墨为山川而言、代山川而言,同时还要传递出心中的情感,这种情感诗化后作品便有了意境。石涛更明确地说:“寄兴于笔墨,假道于山川,不化而应化,无为而有为。”(见《石涛画语录》资任章第十八)笔墨与人高度地融合在一起。黄宾虹总结了前人观点,指出:“讲书画,不能不讲品格,有了为人之道,才可以讲书画之道,直达向上,以至于至善。”(见黄宾虹《美学文集》)

笔墨精神来源于中国古典哲学,先贤们认为,宇宙自然生生不息,循环往复,人体内也是真气流转,没有间歇。观照笔墨应该是元气充沛、淋漓而浩荡的。当外部环境影响到人们的心理和生理时,元气会产生不稳定的变化,如气虚、烦躁等。反映在笔墨上便破坏了元气的平衡,出现画论上常讲的“浮气”“躁气”“匠气”等等。所以,养气便成了文人画家的功课。“要使气处处安稳,神闲意定。写画凡未落笔先以神全,至落笔时,勿促迫、勿怠缓、勿陡削、勿散神、勿太舒,务先精思天蒙,山川步伍,林木位置,以我襟含气度,不在山川林木之内,其精神驾驭于山川林木之外。”(见《石涛画语录》题画第十七)因为心志高远则笔墨深厚,心境广阔则气韵旷达,笔墨已成为画家心胸、气度、禀赋、性情的反映,当然也是画家文化积累和知识功底的表征。

当然,山水画仍是绘画,有着绘画的所有属性。它的技术性的要求是必须经过时间锤炼的。中国山水画的笔墨属性具有一定的程式性。千载而下,无数先贤积累下的经验成为宝贵的程式。20世纪以来,突破程式,不落前人窠臼是主旋律。在继承上的虚无主义影响了几代人。所以,在今天已没有几人具备传统功力了。李可染说“用最大的功力打进去”,今天的人们难得下这种大决心,在不打入传统或者浅尝辄止条件下的创新者肯定是十分肤浅的。在近百年的西化浪潮中,人们将“时代感”绝对化了,而将笔墨精神放在次要地位,把现代与传统、新与旧、今与古截然对立起来,肯定前者而否定后者,模糊了中国画的笔墨本质,把笔墨分出新旧来,让今天的中国画离西洋画越来越近,这恰恰是一种倒退,是20世纪中国画的悲剧。清代画家笪重光在《画筌》中说:“丹青竞胜,反失山水之真容;笔墨贪奇,多造林丘之恶境。怪僻之形易作,作之一览无余;寻常之景难工,工者频观不厌。”清代另有一画论家王昱在《东庄画论》里说:“若格外好奇,诡僻狂怪,徒取惊心眩目,辄谓自立门户,实乃邪魔外道也。”沈宗骞在《芥舟学画篇》中说:“今人既自揣无以出众,乃故作狂态以惑人。”这些高论今天读来仍是那么深刻。

为自然山川立传是既崇高又从容的事业。画好山水画首先要求画家把一颗心先安静下来,研究山川,练习笔墨,淡定沉潜,向山川精神的深处走去,寻找天地精神——“独与天地精神相往来”,寻求中国山水画的诗意境界。

程大利 烟霞夕照 85×53cm 纸本设色 2019年

程大利 水光山色果然清 138×66cm 纸本设色 2022年

——大利侗寨