与造化相争 非人工所到

逸舟

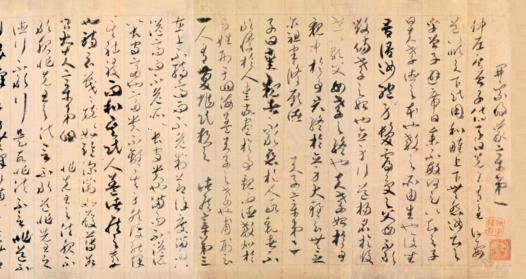

一卷唐代草书《孝经》墨迹,让我们了解了儒家孝道理念,也领略了一位不世出的书法家的艺术风范。作为贺知章唯一的传世真迹,草书《孝经》具有怎样的艺术价值和文化价值?

贺知章(659—约744年),字季真,号“四明狂客”,又称“秘书外监”,唐越州永兴(今浙江杭州萧山区)人。唐代诗人多能写善画,如李白、王维、白居易等,贺知章的书法尤其高妙。很多人只知道贺知章是一位诗人,对《咏柳》《回乡偶书》等诗耳熟能详,却不知他也是一位不世出的书法大家。

四明狂客 落笔精绝

四明有狂客,风流贺季真。

长安一相见,呼我谪仙人。

昔好杯中物,翻为松下尘。

金龟换酒处,却忆泪沾巾。

—[唐]李白《对酒忆贺监二首》其一

唐天宝六载(747年),李白游会稽时想起好友贺知章,写下悼念诗《对酒忆贺监二首》,以怀念二人“金龟换酒”之谊。据唐孟棨《本事诗》记载,李白初自蜀地到达京城长安,时任太子宾客兼正授秘书监的贺知章闻其名,至紫极宫访之,一见之下“既奇其姿,复请所为文”,李白拿出所作《蜀道难》给他看。贺知章边读边赞叹,称李白为“谪仙”,后“解金龟换酒,与倾尽醉,期不间日。由是称誉光赫”,这在李白诗的序言中得到印证。

贺知章比李白大四十多岁,当时已是八旬老人,二人相交忘年,亦师亦友。贺知章欣赏李白的才华,尽己所能对其加以提携和帮助,称得上李白的贵人,李白对贺知章也十分敬重和尊崇。与李白一样,贺知章亦好饮酒,二人时常对饮谈诗,泼墨抒怀,并与李适之、张旭等人被称为“饮中八仙”。他们在一起不只饮酒谈诗,也交流书法心得。

贺知章与张旭是挚交,也是姻亲。二人饮酒每至酣处,便提着酒壶上街,见白墙照壁即索笔题字,恣意挥洒,畅疏狂之气,有豪宕之风,为时人称颂。有人把他们的字拓印下来,奉为至宝。宋《嘉泰会稽志》记载,贺知章“凡人家厅馆好墙壁及屏障,忽忘机兴发,落笔数行,如虫篆飞走,虽古之张(芝)、索(靖)不如也。好事者供其笺翰,共传宝之”。另一位草书名家怀素曾在贺知章府上做客,现场醉墨书写,技惊四座,贺知章评其书法“笔走龙蛇”,李白现场作《草书歌行》称其“草书天下称独步”,怀素的书法、李白的诗、贺知章的评论一时被传为佳话。李白对贺知章的书法也极为推崇,还曾向其讨教书艺。他在《送贺宾客归越》中写道:“山阴道士如相见,应写《黄庭》换白鹅。”当时,贺知章告老还乡,请归山阴,李白作诗借王羲之写《黄庭经》换鹅的典故来称赞贺知章的书法,将其与“书圣”王羲之相类比,足见其书法在李白心中的地位。

在这样书艺高超的书法圈子中,贺知章的书法功底自然不会差。唐窦臮《述书赋》中言贺知章:“湖山降礼,狂客风流。落笔精绝,芳词寡俦。如春林之绚彩,实一望而写忧。邕容省闼,高逸豁达。”窦蒙在《述书赋注》中则说:“(贺知章)每兴酣命笔,好书大字,或三百言,或五百言,诗笔惟命……忽有好处,与造化相争,非人工所到也。”窦氏兄弟评唐代名家书法多讥贬之词,唯独推崇贺知章,“与造化相争,非人工所到”是极高的评价,可知贺知章书法在当时声誉之高。明陶宗仪评价贺知章:“善草、隶,当世称重。晚节尤放诞,每醉必作为文词,行草相间,时及于怪逸,使醒而复书,未必尔也。”可见贺知章的草书曾称颂于时,可惜的是年代久远,其书法作品多已散佚,只有草书《孝经》一卷传世,因而后世对他的书法成就知之甚少。

草书《孝经》 气息高古

《孝经》成书于战国时期,是儒家的重要典籍,主要阐述儒家孝的重要核心观念,用以彰明彝训、教化百姓。《汉书·艺文志》言“《孝经》者,孔子为曾子陈孝道也”,认为《孝经》是记录孔子为弟子曾参阐述“孝道”的著作。后来,《孝经》成为儒家推崇的“十三经”之一,在中国传统伦理学著作中占有重要地位。

《孝经》有古文和今文版本之别:先秦时期文字还没统一时流传的《孝经》被称为“古文《孝经》”,有二十二章;秦汉统一文字后抄写的《孝经》为十八章,被称为“今文《孝经》”。至唐代,唐玄宗李隆基为弘扬《孝经》,确定今文《孝经》为通行本,亲自注解并令人刻在石碑上,以传布后世。此碑今存于西安碑林,即闻名于世的《石台孝经》。

贺知章精通儒学,对《孝经》当然也非常熟悉。他书写的《孝经》长卷内容即为十八章今文《孝经》,全卷纵26.0厘米,横265.1厘米,17世纪传入日本,今收藏于日本东京宫内厅三之丸尚藏馆。

《孝经》全文1872字,十八章分别为《开宗明义》《天子》《诸侯》《卿大夫》《士》《庶人》《三才》《孝治》《圣治》《纪孝行》《五刑》《广要道》《广至德》《广扬名》《谏诤》《感应》《事君》和《丧亲》,每章字数不同,在章法上需要精细的构思。贺知章在书写时,每行十四至十六字不等,各行以乌丝栏界定。第一章标题“开宗明义章第一”独占一行,其后每章结束空一字写下一章标题,再空一字写正文。另外,如果上一章完结,一行剩下的位置不够容纳下一章整章标题,便另起一行,如第十二章、第十三章;也有穿插标题独占一行,如第十六章、第十八章。这样既保持了标题的完整性,又使布白张弛有度,节奏富于变化;既区分了章节,又保持笔意连贯。全篇如行云流水,气韵贯通,连绵不断,于风流隽雅中彰显几分疏狂浪漫。

贺知章的草书《孝经》以今草取隶书笔意,融合章草笔法,呈现出萧散淡逸的高古气息。其用笔灵动多变,中锋和侧锋交替使用,圆转与方折并存;笔画对比强烈,点画尖硬,捺画如刀,粗细交替,虚实相映;行笔节奏明快,用笔迅捷,出锋爽利,回锋果断;线条极有动感韻律,顿挫、跌宕、转折、收放、趋向、走势、刚柔、曲直、轻重、疾徐等诸因素对比协调,相辅相成,触变成态,起伏跳跃,如琴弦振荡,具有音乐美感。从墨色变化推测,贺知章在书写时,蘸墨一次,饱墨而书,至十数字,墨枯而止,再重新蘸墨,如此往复,形成丰富的墨色层次变化,轻重缓急之间,既兼顾了作品的整体性,又突出了局部的抒情性,显示出娴熟的控笔技巧和高超的艺术造诣。

孤本墨迹 价值非凡

此《孝经》原卷无款,卷末小楷识语“建隆二年(961年)冬十月重粘裱贺监墨迹”。贺知章曾任秘书监,世人敬称其“贺监”,另据北宋《宣和书谱》中贺知章书《孝经》的相关著录,因此推断此作为贺知章墨迹。唐代传世墨迹极少,草书墨迹更是少见,如张旭、怀素、孙过庭等人作品均是以拓本或摹本传世,仅从此角度来看,贺知章草书《孝经》便意义非凡。

有人认为贺知章草书《孝经》可与孙过庭《书谱》相媲美,二者为唐代草书双璧,代表了唐代草书成就。也有人说贺知章的草书筋骨外露,少了恬淡冲和之气,不如孙过庭的《书谱》含蓄内敛。笔者认为,这只是个人风格的差异,如果就整體层次变化的艺术性和抒情性来说,草书《孝经》或许还要胜于《书谱》。事实上,草书《孝经》与《书谱》在风格上确实有很多相似相通之处,比如对章草的化用,以及对隶法的融合。作为同时代的人,二人之间有所借鉴也是可能的。孙过庭的《书谱》对后世影响很大,成为学习草书的标准范本,但是《书谱》传世版本多为摹本,并非唐代墨迹。虽然摹本高度还原了孙过庭的书法脉络,但毕竟在笔画、气韵等方面会有所缺失。从这一层面来看,贺知章的草书《孝经》无疑更具研究价值。

首先,贺知章的草书《孝经》具有唯一性,不仅是贺知章传世的唯一草书真迹,也是世间罕见的唐代草书墨迹,草书《孝经》只此一卷,别无他本。尤为重要的是,草书《孝经》保持了原始的墨迹变化特征,虽然历经千年,墨色有些衰变,但是整体的层次变化依然十分明显,特别是一些用笔的细节,可以明晰地看出笔锋的走向和脉络,这是拓本和摹本所不具备的。通过草书《孝经》,我们可以对唐代书法,特别是草书的用笔技巧和艺术特征等诸多方面进行更直观、更准确的研究,了解草书在唐代的流变特点。书法爱好者更可以从其笔墨、线条的变化中参悟书法之道,草书《孝经》为当代书法研究与创作提供重要参考。

其次,草书《孝经》书写内容亦具有独特性。贺知章所书写的今文《孝经》十八章版本,实证了唐代《孝经》定型的史实,是辨析一些讹误版本和假古文《孝经》的重要证据,也是反映唐代弘扬孝道儒家文化的典范之作,因此还具有极高的文化研究价值。

据《宣和书谱》记载,宋代御府还藏有贺知章的《草书十二幅》,可惜后来佚失。《孝经》成为贺知章唯一草书真迹,又是少有的唐代墨迹,因而弥足珍贵,价值非凡。于今,我们仰望先贤,读诗之余,复读草书《孝经》,多少往事浮沉,都在笔墨之间。

——从明代朱鸿《孝经》类编著来看