城市闲置老旧工业设施更新改造设计

——以文化空间为中心

徐 艺

安徽财经大学艺术学院,安徽蚌埠,233000;

工业革命之后,人类社会由农业经济社会开始向工业经济社会转变,并一直延续到现在,工业建筑逐步发展成为城市建筑群落的重要组成部分,但随着历史进程的加快,城市发展与工业建设的矛盾日益凸显,工业化道路奠定了城市成为经济发展的中心地位。从物理性建筑概念角度研究发现,工业建筑主要是以提高生产效率和机械化为代表的旧工业设施为主。随着城市化发展进程的推进,信息化时代的到来,许多工厂关闭并转型,城市中心区域的工业建筑逐渐退出其原来的区位搬迁至郊区,但原有工业建筑的部分厂房仍留在城市中心。工业设施虽然对城市经济发展起到了拉动作用,但随着产业结构的变化,以及信息化时代的到来,大量旧工业设施将失去其功能和原有的用途,成为闲置空间,甚至是被遗弃[1]。

失去功能和用途的工业设施在城市里闲置,在产业时代的中心作用下,不仅破坏城市美观,阻碍地区发展,而且成了阻碍地区发展的“闲置工业设施”。然而这些老旧工业厂房及设施,都是20世纪50年代至80年代所建,建筑风格及空间保留了那个时代的独有特色,具有很强的时代感。所以对其进行更新改造设计符合可持续发展观念,通过保护和赋予新功能,也是对旧工业建筑空间进行有效的二次设计,以找到其作为城市中心设施新的社会作用及价值[2]。因此,本文旨在通过对闲置工业设施的更新概念进行理论考察,了解文化层面、城市再生层面、历史保护层面的效果,分析闲置工业设置,更新所具有的意义和方法,并找出在保护地域性、历史特性的基础上,在现代城市作为文化空间再利用的方法及价值。

1 城市闲置老旧工业设施更新改造设计理论依据

1.1 更新的概念及理论支撑

有关更新的概念,不同见解的研究者、文献以及相关企业都提出不同的定义。这些理论在一定程度上可以反映出更新与规划之间存在着相互关联和影响的关系。早在1958年荷兰展开的第一次有关城市更新的研讨会上提出这一概念,“城市更新就是对土地利用的地域区域或者环境,进行大规模要求与计划的实施改善,以形成美丽的都市容貌以及人们舒适的生活环境”[3]。文国玮[4]提出“城市更新就是为了适应城市的现代化需求,在保护历史文化建筑特色的前提下,对建筑进行改善更新”。吴良镛教授在《北京旧城与菊儿胡同》中对“更新”作了释义,并得出“更新”的内容有:(1)改建、改造、重建或重新发展:在更大程度上改变目前状况,主要是为了扩大空间,新增内容,改善环境质量;改善居民居住条件及设施,使其满足现代社会需要,同时保持历史街区原有风貌。(2)整治:合理调整和利用原有的环境,不合理之处,进行局部调整,稍加修改;通过适当手段来改善城市整体面貌[5]。(3)保护:对已有模式进行保护和养护,不需要修改。在此前提下再根据具体情况选择具体方案或方法来实现城市设计理念。由此可见,“更新”有着广泛的内涵和外延,而“改造”“整治”等,都可以看作是一种更新。通过对国内外相关研究文献进行梳理发现,目前学术界对于建筑更新过程及其影响因素尚未形成统一结论。此外,我国学者罗超还提出,建筑更新一般是指建筑本体去旧布新,排除建筑物内不能满足使用要求的残破部分,保护宝贵部分,采取相应措施,新增一些内容,为了适应新使用功能[6]。

由于东西方文化的差异,国外关于保护、翻新、改造的相关定义很多,在中国传统文化中,保护、修复、翻新、改造、更新等词汇中的基本概念也区分开来,各种类似用语和定义混杂在一起使用,更新这一建筑行为很难断定其定义。根据文献,笔者认为,“从物理层面进行更新”“以更好的状态进行更新”“提高质量水平”等,即以现有建筑物为前提进行改良,使其能够持续使用,作为连接过去和现在纽带的重要关键词,具有持续性、文化性、历史性。因此,本文定义更新的概念是根据需要对旧事物进行改变或重建。这一概念运用在建筑中是指对已经存在的建筑物,在保留建筑结构及形式的基础上,对其修整或部分变更、修改再生的建筑行为。通过对其内外空间及环境进行更新改造,并赋予相应的文化、空间功能,让其产生新的活力与生机,成为适应社会的建筑物,作为连接过去、现在、未来的建筑媒介。

1.2 对闲置工业设施的认识

美国学者罗杰·特兰西克(Roger Trancik)在著作《寻找失落的空间——城市设计的理论》中提出“失落的空间”,并将失落的空间定义为“没有得到充分利用而衰废了空间”,同时也表明,这一空间有可能被重塑。这些理论在一定程度上可以反映出更新与规划之间存在着相互关联和影响的关系。罗杰·特兰西克(Roger Trancik)把城市里没有组织起来的风景、无人管理的下沉广场、无主土地、空闲河岸、荒废的军事用地等都被界定为失落空间,并提出了该空间的情感特征——给人带来不快,对于环境与使用者都没有好处的负面空间。在此基础上,他进一步指出了这种空间的功能特点以及存在于其背后的文化内涵,认为这些精神活动可以通过一定的方式加以表达。这说明“失落空间”其实就是闲置的空间,闲置空间和“失落空间”有着类似的空间特征和空间情绪,但是并不完全对等[7]。

“闲置空间的再利用”一词起源于20世纪80年代后期,和“土地复合使用发展”一起,成为台湾土地开发术语,并因此带动台湾闲置空间再利用计划。国内学者王惠君认为,闲置空间是指原阶段的功能性消失,而且当前的使用功能也不彰显,可具有更为活跃的使用方式和潜在的发展空间[8]。在国外,陈铭等人认为,闲置空间是原有功能消失或便用不当而新功能未被周赋予“休克”空间[9]。这些空间在过去并不是完全属于闲置状态,而是具有潜在的使用能力和可能发挥出经济作用的场所。还有学者提出,闲置空间随社会发展和产业结构转换而产生,以前行业留下的空间变成闲置;或是因政府政策导向下的规划造成城市人口大量聚集于此导致空间过度开发形成的空间,并且该空间是社会化利用能够带来额外收益、不存在安全问题、有可再次利用的价值空间[10]。

基于以上学者的研究,闲置空间是指位于城市内,因用途或功能变更而未被利用或不适合当地使用而被丢弃的建筑空间。虽然丧失了功能和作用,但作为近代建筑的一部分,被认为是具有历史性和保存价值的建筑遗产。

1.3 闲置工业设施更新改造发生的因素

进入现代社会后,随着以工业设施为基础的社会向信息化社会转变,工业设施出现了生产功能中断或丧失原本用途的情况。这些被弃置、放置的工业设施成了影响城市中心美观、阻碍地区发展的因素。但是最近,闲置老旧工业设施引起了相关政府、部门和人士的关注,将弃置、闲置的近代工业设施视为具有保护价值的建筑物。作为工业时代的革新技术应用和展示的空间,应在近代产业历史和时代历史以及建筑历史上占据重要位置。

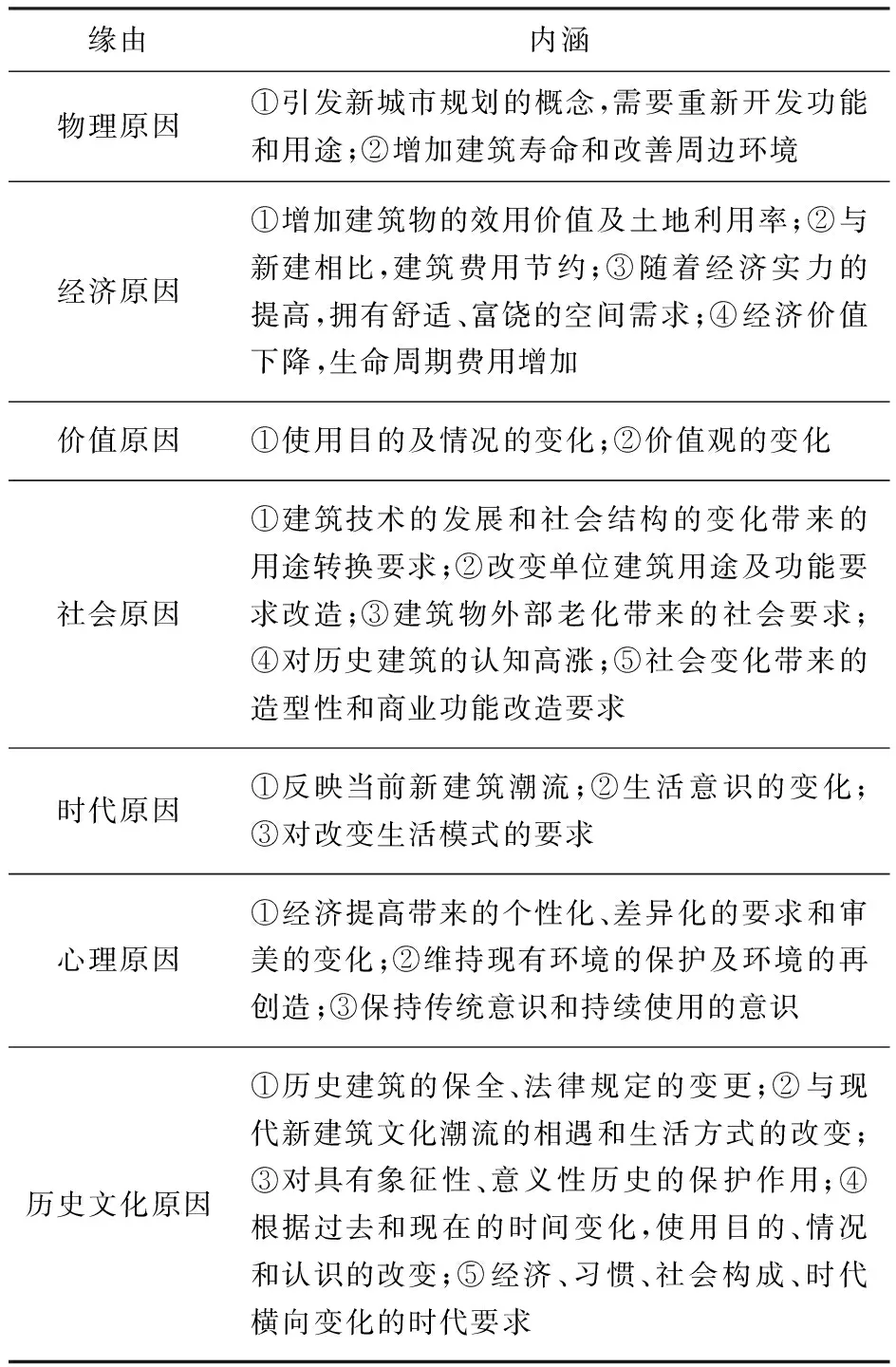

更新改造发生的原因可以分为三类:第一类是建筑物本身物理老化引起的原因,包括物理原因、经济原因;第二类是建筑物功能老化、陈旧引起的原因,也可以看作是价值原因、社会原因、时代原因、心理原因;第三类是近年来人们对老旧工业建筑历史和文化的保护与保存意识(表1)。

表1 闲置设施更新改造的原因

1.4 闲置工业设施更新的必要性

1.4.1 工业设施空间的活用性

由于工业设施生产的物品和用于生产这些物品的机器形态较大,大部分工业设施都具有用巨大的内部空间或强钢架及耐久性高的材料建造的特性,因此在建筑更新上可灵活应对新功能,在内部空间可以轻易新建、增设和变形新空间。大部分工业设施都是用除结构体以外的屋顶和墙面、外壳材料建造的,因此可以成为适合新功能和新项目的功能建筑。另外,闲置工业设施具有分离工业生产所需的大型车辆移动和行人动线的宽阔道路,考虑到生产线的扩建和变形,具有可以转换成多种用途的优点。

1.4.2 闲置工业设施更新改造的价值

随着人们对城市更新和近代建筑物再生问题的关注增加,闲置工业设施被重新评估为含有过去记忆的资源,并不断地认识到这些设施的综合价值,闲置工业设施所具有的潜在价值能从文化、经济、环境等三方面体现。

第一,文化方面,闲置工业设施中包含工业时代的记忆,可以起到连接过去和现在的文化媒介作用。闲置工业建筑象征着城市的发达与衰败,见证了城市的发展,具有深厚的历史文化精神,通过赋予新功能和艺术手法的设计改造处理,拓展了更多的文化艺术空间,传承历史文化,促进城市焕发新生气。

第二,经济方面,闲置工业设施的更新再利用能够将废弃闲置的空间重新获得生机和活力,注入新功能之后可以为城市里的人们提供更多参观学习、交流沟通的体验和机会,为周边街区提供丰富的配套服务设施,在营造功能空间的同时提高经济效益的快速发展,重新诞生为城市地区的新地标。

第三,从环境方面看,在工业设施停止运转、闲置的过程中,可能引发社会环境污染等各种问题,工业废弃物和污染物质的留下,给环境带来更多负担。如果将这些工业设施用作新的空间,不仅可以解决建筑物在城市和市中心的闲置问题,而且在整顿和更新设施的过程中,周边环境也会得到净化。

2 闲置工业设施更新改造设计案例分析

文本对国际国内已经进行闲置工业设施创意设计改造,并再利用为文化空间的成功案例开展了深入的调查与研究,总结分析出闲置工业设施更新后再利用的文化空间价值,并提出自己对闲置老旧工业设施设计更新利用的思路。

2.1 泰特现代美术馆

2.1.1 历史和更新事业的背景

泰特现代美术馆原本是一座气势宏大的发电站,高耸入云的大烟囱是它的标志。这座发电站由建筑师Giles Gilbert Scott爵士于1947年设计,由于油价暴涨和石油危机,1981年以后发电功能被中断。在参与更新改造设计征集的计划中,建筑师Jacqes Herzog和Pierre de Meuron提出在保存和更新现有建筑形态的基础上,将这座发电站改造为现代美术馆。泰特现代美术馆位于英国伦敦泰晤士河畔,与圣保罗大教堂隔岸相望,具有地理象征意义,内部空间宽敞,可以容纳多种展示空间。

2.1.2 更新方法

(1)建筑外立面。泰特现代美术馆在更新改造的过程中,保留了发电厂原始建筑风貌及整体建筑结构,在美术馆的四周外立面上保留了原有建筑的肌理,利用拼贴手法增加了玻璃材质幕墙,结合光照和新材料的运用,为建筑内部增加光线,便于观者更加清晰明确自己所处的位置。

(2)内部空间。在厂房内部,将巨大的涡轮车间改造为可以进行小型聚会的活动空间,空间中还可放置大型雕塑艺术品展示;在具备通道和集散地功能的大厅,观众从这里乘扶梯上楼;在主楼顶部,加盖了两层高的玻璃盒子,不仅为美术馆提供充足的自然光线,还设立了小型咖啡吧,人们在这里边喝咖啡边俯瞰伦敦城,欣赏泰晤士美景(图1)。

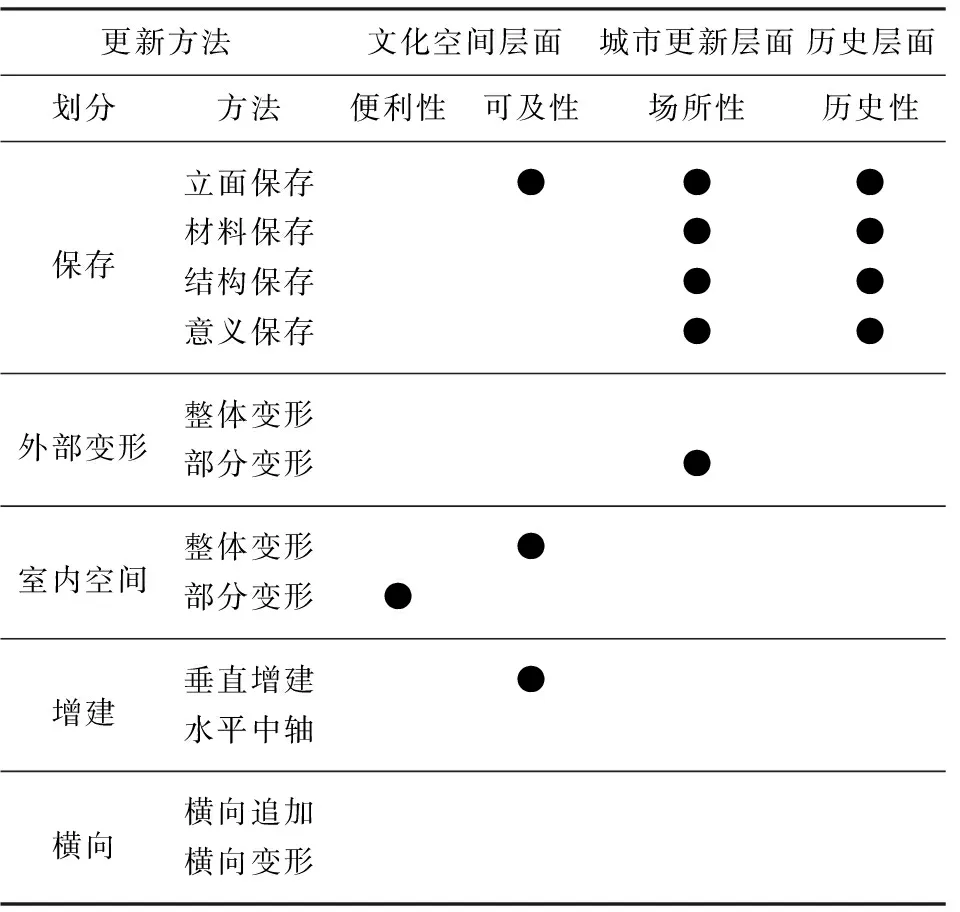

(3)外部环境。泰特现代美术馆的更新改造设计主要体现在建筑内部功能及外部环境的空间改造,外部环境主要包括厂区周围广场、绿地等。泰特现代美术馆作为工业建筑遗址,外部空间主要增加了具有展示功能的构筑物,包括钢架跌水、驳岸、设施小品、景观座椅、指示系统设计等。表2从文化空间、城市更新及历史层面对泰特现代美术馆的更新方法进行罗列。

表2 泰特现代美术馆的更新方法

2.2 上海当代艺术博物馆

2.2.1 历史和更新事业的背景

上海当代艺术博物馆坐落在黄浦江边,紧靠码头,是由原南市发电厂主厂房改建而成,在世博会期间被改造成城市未来馆。建筑具有强烈的历史工业特征,内部空间宽敞,通过对原厂房的空间划分、整合、扩建,最终变成了如今充满人文气息和艺术氛围的上海当代艺术博物馆。

2.2.2 更新方法

(1)建筑外立面。厂房建筑外立面具有浓郁的工业时代气息,为体现时空跨度痕迹,保留了建筑外部形态特征,体现了新旧共存的建筑体态特征。

(2)内部空间。在空间划分上,将公共空间和展示空间进行延伸,高度空间划分为七层,每一层空间在功能上再细致划分为艺术展示区、工作区、图书馆、休闲区、咖啡吧等,最大限度满足人们不同的功能需求。

(3)原有构建物。发电厂原有的构建物在改造中得以保留,例如厂区165 m的大烟囱、建筑内部的钢架结构、吊车梁等,这些构筑物都是工业时代的符号象征。在烟囱下部建立车库,呈“U”字形将烟囱环抱。表3从文化空间、城市更新及历史层面对上海当代艺术博物馆的更新方法进行罗列。

表3 上海当代艺术博物馆的更新方法

2.3 “竹里美术馆”

2.3.1 历史和更新事业的背景

“竹里美术馆”是一个位于安徽省六安市霍山县画家村的小型美术馆,它依托于当地丰富的自然资源和文化底蕴。虽然这里交通不便利,且当地缺少标志性建筑,但这也为美术馆提供了一个与众不同的氛围和特点。美术馆通过保留原有厂房建筑的原始形态,对其进行内部空间的合理规划,赋予其新的文化艺术功能。这一举措既体现了对历史文化的尊重,也为当地带来了新的活力和吸引力。美术馆通过展示当地艺术家的作品,以及举办各类文化艺术活动,成功地展示了当地的文化特色,提高了当地的知名度和影响力,这有助于吸引更多游客前来参观,推动旅游业的发展,进而带动当地经济的繁荣。此外,美术馆还可以成为一个文化交流和传承的平台,鼓励当地艺术家、文化爱好者和游客之间的互动与合作,有助于传承和发扬当地的文化传统,提升当地居民的文化认同感,激发他们对家乡的热爱。总之,“竹里美术馆”是一个充满活力和创意的尝试,它展示了艺术与文化的力量,为当地经济、文化和旅游业的发展带来了积极的推动作用。

2.3.2 更新方法

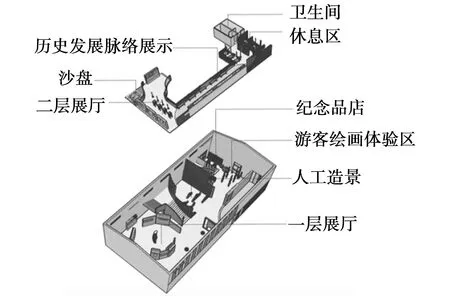

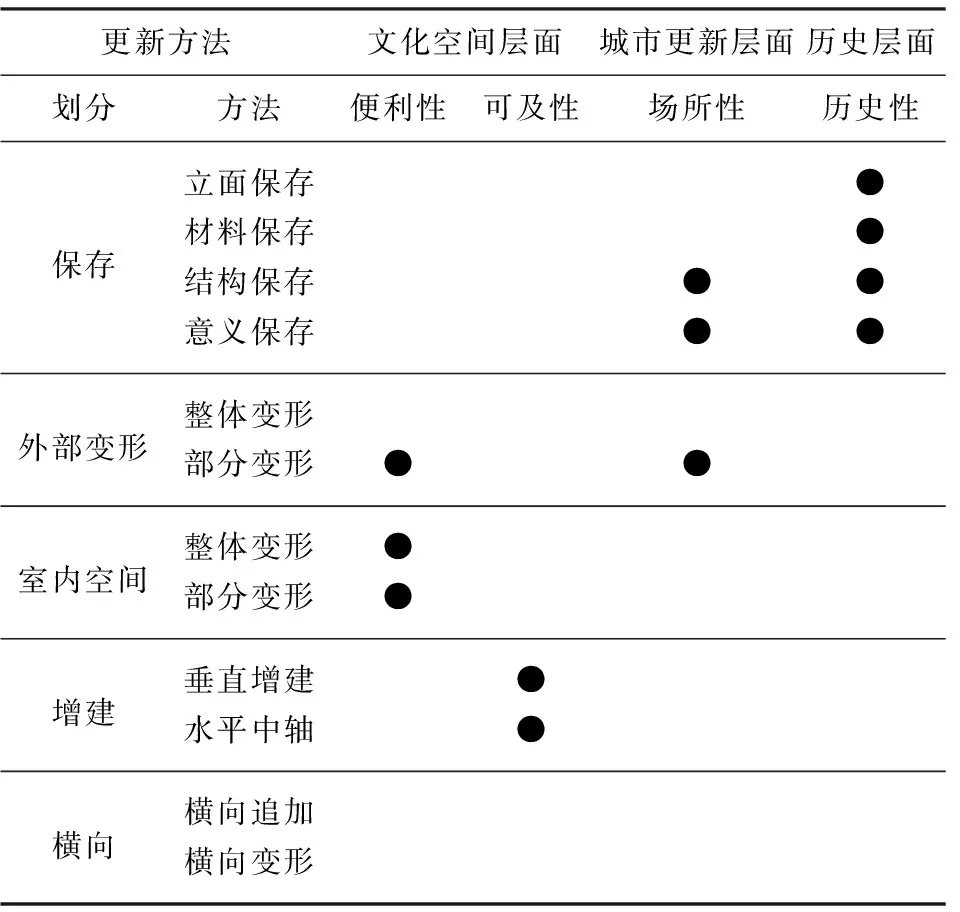

城市闲置老旧工业厂房内部没有特殊结构,层高较高,为充分利用空间,将空间划分为两层,包含展示区、体验区、休息区、文创产品售卖区等,加置两个上下楼梯,增大空间的同时也方便人群流动。在空间分布上,展示区域与其他区域分离开来,各空间功能相互独立且兼顾联系(图2、图3、图4)。表4从文化空间、城市更新及历史层面对竹里美术馆的更新方法进行罗列。

图2 竹里美术馆空间图

图3 竹里美术馆剖面图

图4 竹里美术馆改造前后对比图

表4 竹里美术馆的更新方法

3 闲置工业设施更新后的文化空间价值分析

随着现代化城市进程的推进,旧工业设施建筑反映了一座城市的发展进程,也折射出这座城市的历史文化。现将旧工业设施改建成展览展示空间和办公空间、商用空间随处可见。旧工业设施建筑空间存在多种转型,作为一种文化展示空间,对它进行再生改造具有可实施性,既使建筑资源得到了合理二次利用,更是一种可持续发展,建筑再循环的好方法[11]。通过以上实例分析,总结出对闲置工业设施更新改造的文化空间价值主要有以下几个方面。

3.1 城市环境提升

旧工业设施的改造与再利用,从环境层面上讲,既有建筑的含义,也有城市环境的含义,还包括生态环境等。旧厂房以前是以城市资源的形式出现,在废弃状态下,从环境上看,有负面影响,但向文化空间转化后,作为一个城市文化功能设施和一种“新”的职能回归城市,城市文化环境得到提升。因此,如何处理这些废弃建筑物是当前迫切需要解决的问题之一。

3.2 经济效益增加

旧工业设施多以旧厂房形式存在,一般构造较好,使用寿命较长,不论将它拆掉或报废,都会造成城市资源浪费,拆除也要付出较大代价。如何在不破坏原有建筑外观及功能的情况下,使之满足新时代人们对于生活环境以及精神追求方面提出的要求,是一个值得研究的问题。而把旧工业设施改造成文化展示空间,成为对旧工业设施的适应性改造,也就是要合理地开发利用城市资源,减少建筑工程投资成本,减少能源消耗,从而增加经济效益。

旧工业设施按照空间的需求进行可再生改造,形成文化展示空间,如办公空间、餐饮空间、娱乐和住宿空间以及其他各种空间,均能带来更大经济效益。其中以商业和休闲空间最为常见,在满足人们日常工作与生活需求同时还可以吸引更多的消费者。在新时期,对传统工业进行现代化改造是一种非常重要的手段,它可以将历史上遗留下来的优秀遗产与现代生活相结合,注入文化空间,可以带来与之相适应的文化创意产品,拉动周边经济发展,推动城市发展进程。所以这种改造手法可以为城市经济发展提供长远效益,具有相当大的经济价值。

3.3 人文景观丰富

3.3.1 历史内涵丰富

文化展示是旧工业设施再生设计改造进程中的一种历史价值。旧厂房作为一个特定时代的产物,它记录了当时人们生产生活活动及社会经济发展水平,是人们了解过去、认识现在和展望未来不可或缺的信息载体。在缓慢的历史长河中,历史文化扮演了重要的角色,旧厂房空间对于生产者与受用者而言,包含了集体记忆之保存,延续城市发展,增强其认同感与归属感,使这座城市的历史轨迹得以保留下来,同时也得到了发展。通过对旧工业设施进行再利用,能够将历史元素融入建筑内部环境当中,并以一种新的方式来表达出它所蕴含的历史内涵和精神意义。站在历史的立场,既保留了旧工业设施历史记忆,又注入了文化展示作用,对工业历史和历史文化的继承和保护均产生不可忽视的影响。

3.3.2 审美价值高

如今,旧工业设施建筑生产功能已消退,但其最初的艺术性与理性美仍然存在,直接表现了这个工业时代美学精神。旧工业设施最初是为了工业而诞生,其同时也具备建筑审美价值,紧密相连的厂房建筑有连续的韵律美,厂房建筑与高大烟囱之间有着对比协调美,在改造过程中,将一些美学价值运用到设计中,一方面可展示其原本的工业时代特点,另一方面融入更多的文化艺术气息[12]。

3.3.3 民众接受度高

在时代发展过程中,人们物质生活得到提升,开始追求精神生活的满足感,在此基础上出现了很多的文化展示空间。在我国很多的文化艺术空间都来源于旧厂房改造,如上海玻璃博物馆、上海当代艺术博物馆等,在延续旧厂房生命的同时,推进了人们的文化精神追求。

文化展示空间的“公用性”等特点,以及城市内公共空间增多,充实了公民公共活动内容。在改造旧城区时,可以充分利用这些闲置的老厂房和仓库,并通过对场地进行合理规划、设计以及建设新的文化空间来提高人们的文化素质和生活质量。把旧工业设施改造成文化空间,使原来闭塞的工业建筑,具有公共建筑的特点,它开阔的广场或大楼内的展厅,可以是公众的活动场所。

4 结 语

工业设施的更新不仅仅是建筑的物理形态变化,而且在历史中起到连接过去和现在的纽带作用。工业设施建筑的变化代表着城市的巨大变化,在城市的变迁中需要人们既要感受着时代的变迁,又要保护好不同时代的工业遗产,传承好工业文明。通过对闲置工业设施建筑的更新,重新诠释闲置工业设施的文化空间的社会价值,通过持续的关心和研究,为闲置工业设施的保护与利用,提出更多的保护、创意设计及再生价值思路。