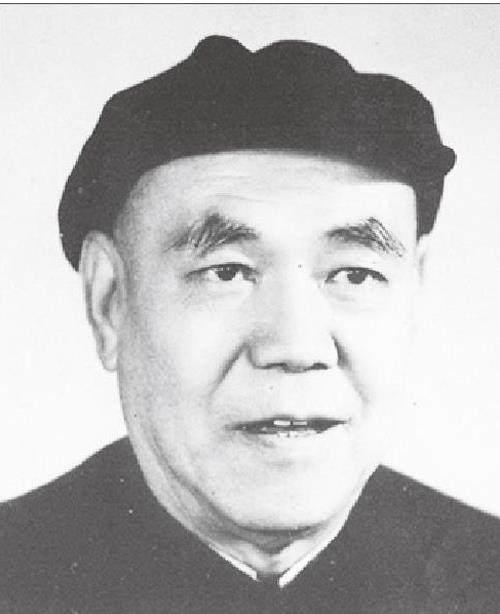

牛荫冠:对党忠诚心无瑕

王福光

牛荫冠(1912—1992),山西兴县人,1933年夏,考入清华大学电机系。1935年12月加入中国共产党,参加了北京地区党的秘密工作和一二九运动。1936年12月,受中共中央北方局派遣回到太原,参加牺盟会的领导工作。1939年,在山西“十二月事变”中与顽固派进行顽强斗争。12月底,奉中共中央指示转赴晋西北,任晋西北行署副主任、党组书记等职。1948年8月任晋中行署主任、党组书记、太原战役后勤指挥部政委。1949年3月随军南下,6月任江西省财委副主任兼财政厅厅长,1951年9月任江西省副主席、省委常委。1954年1月任湖南株洲331厂厂长兼党委书记,领导研制出新中国第一台螺旋桨飞机发动机。1955年秋任沈陽112厂厂长,领导制造出中国第一架喷气式歼击机。1962年起,先后任商业部副部长、党组成员,中华全国供销合作总社副主任、党组副书记、主任、党组书记。是党的八大、十二大代表、第五届全国人大代表、第六届全国人大常委会委员、财经委员会委员。牛荫冠用一生不懈的奋斗,践行了他在清华大学读书时立下的“学以致用,奉献国家”誓言,诠释了一个共产党人的初心使命。

“党需要我干啥,我就干啥”

牛荫冠的一生,历经多次工作调动,每次他都坚决服从。战友郑天翔曾评价:“他是一位真正的共产党人,党分配在哪里,就在哪里发热生光并作出出色成就。”

1936年12月,中共北京市地下党组织约牛荫冠到北京大学宿舍见面。负责学生工作的北京市委组织部部长安子文对他说:“山西的政治形势好转,要挑选对山西情况熟悉的同志回山西工作。阎锡山不信任外省人,薄一波带回去的几个人都不是山西人,这次党组织计划派你回山西工作。”又说:“你在清华大学差半年就要毕业,拿不到毕业文凭怎么办?”牛荫冠毫不犹豫地说:“拿不到文凭没关系,挽救民族危亡重要,党需要我干啥,我就干啥。”接着安子文又介绍了山西的情况,要求他尽快回太原接上组织关系开展工作。

牛荫冠回到太原,就去绥靖公署找到上清华大学时的同学牛佩琮。通过牛佩琮介绍他到牺盟总会工作。此时牺盟会正在发动群众支援绥东抗战。他和牺盟会的同志每天上街演讲,开展抗日救亡活动。1937年4月,牺盟会太原市委员会成立,牛荫冠兼任主要负责人。他带领大家一起深入群众,发展会员,建立基层组织,举行声势浩大的纪念五一、五四、五卅等群众活动,宣传抗日救亡的重大意义。同时他还深入农村进行宣传,工作卓有成效。这一时期,牺盟会领导组织开办军政干部训练班、民训干部教练团,先后培训了4500多名军政干部,向全省各县派出180名特派员,牺盟会得到大发展。全民族抗战爆发后,牛荫冠负责牺盟会的日常工作,他凭借阎锡山知其家世并委以少将参事的特殊身份,开展上层统战工作,并依托牺盟会进行建党、建政、建军工作。他们正确运用党的抗日民族统一战线理论,坚持独立自主原则和灵活多样的斗争策略,大刀阔斧地发动群众开展抗日救亡运动,取得巨大成功。

1939年12月,阎锡山发动“十二月事变”,牛荫冠与其他同志把个人生死置之度外,想方设法将在陕西秋林工作和学习的400多名干部、学生送出秋林,其中许多是秘密共产党员,为党保存了力量。之后,根据党组织的指示,牛荫冠带领牺盟会成员机智地躲过阎锡山特务的暗杀,转赴晋西北抗日根据地。

“只要国家需要,我一定努力干好”

湖南株洲331厂,是国家156项大型企业之一,主要任务是研制航空发动机。1954年初,为加强331厂的领导,加快M-11飞机发动机的试制,考虑到牛荫冠是清华大学电机系学生,党组织决定调他担任331厂厂长兼党委书记。党组织与他谈话时,他表示:“只要国家需要,我一定努力干好。”

牛荫冠从江西省副省长的岗位赶赴湖南株洲。上任后,他经过深入调查研究,在领导组织研制中抓住两个关键性问题。首先是加强和调整各级领导班子,重用技术骨干,在广泛听取意见的基础上,制定了完成试制任务的周密计划;其次是尊重技术、尊重人才,大胆提拔重用知识分子,号召全体职工向有技术、懂管理的同志学习。自己带头,以甘当小学生的态度虚心学习。此外,狠抓产品质量。因为他深知,发动机是飞机的动力装置,是飞机的“心脏”,质量要求极其严格,稍有不慎就会发生机毁人亡的事故。经过半年多的艰苦努力,1954年7月,M-11发动机终于总装完成。8月16日,经国家鉴定委员会鉴定,符合质量技术要求。9月1日,发动机开始批量生产。10月25日,毛泽东主席向331厂写信祝贺勉励:“这在建立我国的飞机制造业和增强国防力量上都是一个良好的开端。”

沈阳112厂,是在原国民党空军飞机修理厂基础上逐步发展成为的上万人的大厂。中央决定将原定于1957年试制成功歼5飞机的计划提前到1956年国庆节前完成,1955年初开始试制。1955年9月,牛荫冠出任112厂厂长、辽宁省委委员。他到任后,虚心学习,深入调研,采取一系列有效措施抓紧实施这项工作。他组织制定以生产责任制、技术责任制为中心的管理制度;加强领导,大胆选拔优秀科技人才到重要岗位;统一全厂职工思想,明确目标,群策群力;狠抓质量,开展文明生产。在他领导下,歼5飞机的试制工作提前完成。1956年9月10日,国产喷气式歼击机试制成功。新型喷气式飞机的试制成功,开创了中国航空工业的新天地,揭开了中国飞机制造的新篇章,大大提高了中国在世界航空工业界的地位。1956年国庆节,112厂制造的4架歼5飞机飞越天安门广场,接受党和人民的检阅。毛泽东主席在天安门城楼上指着天空中正在飞过的银色战鹰,自豪地对身边的外国友人介绍说:“我们自己制造的飞机飞过来了!”之后,牛荫冠领导112厂生产了700多架歼5飞机,使中国空军得到迅速加强。歼5飞机试制成功后,牛荫冠又成功地组织领导了歼6飞机的试制,并为中国第一代地对空导弹——红旗1号的试制打下基础。1958年2月13日,毛泽东主席视察了沈阳112厂。

牛荫冠从1954年开始从事领导飞机制造工作,一项接一项试制新型飞机的任务压在身上,他夜以继日地工作,常常忙得回不了家,累极了就趴在办公桌上或蜷曲在沙发上打个盹,几乎没有一天12点前睡过觉。终于在航空工业战线上,由一个“新兵”,变成了善于管理、精通技术的厂长,组织带领大家克服一道道难关,试制成功一架架飞机,为新中国航空事业作出重要贡献。

一生简朴清廉

牛荫冠个人生活艰苦朴素,从不讲究吃穿。他特别喜欢吃面条,如果能吃上一顿莜麦面,就更高兴了。

抗日战争时期,由于日军的频繁“扫荡”,晋绥根据地在相当长的时间里,军政人员吃饭全靠每人每天发给10两(每斤16两计的小两)黑豆的口粮,分成3餐,煮成稀汤,由炊事人员掌勺分给大家。粮食是如此的困难,就连军区医院里的重伤员,也难以得到面粉的供应。1940年,行署召开全区专员、县长会议,与会者都在行署机关大灶上就餐,每天吃的不是马料做的“明亮黑豆饼”,就是玉米面蒸的“金黄窝窝头”,还有高粱面等其他杂粮,就连这些也还是吃不饱。对于艰苦的生活,时任晋西北行署副专员、党组书记的牛荫冠根本不在意,而是和行署的同志们把心思全放在千方百计解决全区军民的衣食问题上。

“兵马未动,粮草先行”,处在严酷斗争中的根据地,解决缺衣少食的严重困难刻不容缓。牛荫冠把解决财政经济困难放在工作的首位。1940年2月,根据晋西北军政委员会的建议,经中共晋西区党委决定,由晋西北行署进行献金、献粮、做军鞋、扩兵“四大动员”。他劝说父亲牛友兰捐献银元8000元,献粮125石。并将家族“复庆永”商号存的棉花和布捐给部队做冬装,解决了一个团的被服问题。家族的一些人想不通,认为牛家家业从此败落,在他面前流露出不满情绪。他就晓以利害开导他们:“当了亡国奴,要钱有什么用!”在他的启发教育下,牛家人的认识普遍得到提高,再也没人提此事了。

牛荫冠是晋西北行署副专员,家族的人有事去找他,他总是给他们讲,要支持新政权,模范遵守政府的各项政策法令,不得利用他的地位搞特殊、要照顾。无论大事小事,他从不为家人和亲友说情,从未办过一件徇私情和有悖政策的事情。他还动员自己的弟弟妹妹、侄子侄女参加了革命工作。

晋西北新政权建立以后,日军对晋西北实行残酷的“扫荡”,企图把抗日政权扼杀在摇篮里。牛荫冠带头响应中共中央晋绥分局号召,坚持各级政权组织村不离村、区不离区、县不离县。1941年,在一次反“扫荡”战斗中,他和行署的同志们带领驻地高家村、花园沟的群众转移,在伸手不见五指的夜晚,不慎掉进一条深沟里,摔得浑身是伤,鲜血直流。夫人赵辉见他受伤,既关心又埋怨地说:“你怎么如此粗心。”他却说:“不要紧,我受点伤事小,群众没受损失就是最大的胜利!”大家让他到医院接受治疗,他却说:“医药短缺,重伤员都没有药,我这点伤不要紧。”这个时候,他想着的还是群众和伤员。

一次,牛荫冠步行到兴县杨家坡下乡,独自一人拄着一根棍子,穿着一身褪色的军衣,背着行李。进村后,群众以为是区里来的下乡干部,谁也没有理睬他。当村长跑来喊了一声“牛主任”時,在场群众才知道这就是晋西北行政公署的牛荫冠副主任,可大家怎么也没有想到他是这样一位朴素的干部。村主任拿来鸡蛋要招待这位“稀客”。牛荫冠立即制止说:“不行,千万不能这样做,要知道现在还有许多老百姓吃不上饭,正在饿肚子。”大家不得已,最后只给他煮了两碗黄豆钱钱饭,准备了一盘新鲜苦菜。他这种与群众同甘共苦的朴实作风,深深感动了当地的干部群众。

牛荫冠对自己的穿着一向很随便,一件灰色中山装一穿好几年,脚上总是穿着一双布鞋。不论是在战争年代,还是在建设时期,他身上总装着一个黄色针线包,衣服扣子掉了,或是哪里破了,自己就缝上。一条抗战时期晋绥毛织厂出产的毛毯伴随了他50年,直到1990年兴县晋绥革命纪念馆的同志找他时,才捐献给纪念馆。捐赠证书上写着:“您为我馆捐赠的照片、毛毯、针线包等,具有很高的文物价值,是开展革命传统教育的生动教材。”

牛荫冠虽然非常爱自己的孩子,但绝非溺爱,他教育他们从小生活要艰苦朴素。三年困难时期,一天家里煮了一点黄豆,他带着最小的孩子牛铁航去上学,孩子边走边吃豆子,一颗豆子不注意落在路边,孩子虽然看见了,但没有拾起来。当牛荫冠发现掉落的黄豆后即停下来,认真教育孩子粮食的来之不易,最后要求孩子将豆子捡了起来。

组织为他配有工作专车,但他从来不允许家人乘坐,家人到医院看病,孩子上幼儿园、上学,从来不让用车接送。他对家人讲:“车是组织为了我工作配备的,不是为我们家里配备的。”在沈阳112厂工作时,冬天东北的气候很冷,大人小孩都穿着厚厚的棉衣和大衣,他每天都要冒着严寒步行接送孩子上托儿所,抱着孩子走上几里路也是很吃力的,职工见此情景很受感动。

在株洲和沈阳时,他总是与职工一起在食堂吃饭,边吃边和他们交谈,了解工人生产生活情况,大家都毫不拘束地把心里话讲给他听。有时食堂主任见他生活清苦,在他回家时想给他带点小菜,总被他婉言谢绝,即使偶尔收下也一定按价付款。

牛荫冠不仅自己简朴清廉,而且常常教育干部树立节俭风尚,注意群众影响。坚决反对讲排场、摆阔气的风气。抗日战争胜利后,有一个科级干部穿了一件质量非常好的皮大衣,当时在晋绥边区机关和兴县城里十分显眼,牛荫冠批评他后,本人很不服气,理直气壮地说:“我又不是贪污的。”后来,牛荫冠严厉地说:“你这样摆阔气,为党的干部在群众中树立什么形象?特别是从事经济工作的干部,在群众中造成什么影响?群众怎么知道你的大衣是从哪里来的?你总不能在你大衣的前后左右贴上4个纸条,上边写上‘请勿怀疑,我这大衣不是贪污的’吧?”说得那名干部羞愧地低下了头。在晋绥边区,在牛荫冠领导下的财经、银行、贸易等系统的工作人员始终保持了艰苦朴素的清廉本色。

牛荫冠一生信念坚定,从不计较个人得失,心中只有党和人民;即使受委屈,也始终矢志不渝。他艰苦朴素,清正廉洁,严于律己,宽以待人;对工作认真负责,表现了一个优秀共产党人的高尚品格和道德风范。

(责编 孟红)