创设生活情境 深化党史教育

陈亚莉 柴松方

2022年3月,中共中央办公厅印发了《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》 [1],推动党史学习教育常态化长效化,是当前时代对高中历史课程实施的要求。

新课标、新教材背景下,党史是实现立德树人教育目标的天然素材。高中历史和思想政治学科作为立德树人的关键性课程,共同承担着为国家培养“社会主义接班人”的使命;历史教师擅长党史,历史学科具有善于从历史发展的脉络中总结党的作用、成就、经验及教训,在史料中总结历史经验、启发未来的优势;思政教师政治站位高、敏感性和时效性强,思政学科习惯从具有时效性的重大时事素材中概括、总结党的成就及经验[2]。因此,在党史教育课中,将历史、思政学科融合,是推动党史学习教育常态化、长效化实施的路径。

本文以史、政同构课《信仰有力量,青年有担当》一课为例,探讨史、政学科融合的路径。

一、创设生活情境,让党史教育真实发生

(一)从“小切口”看大成就

赵亚夫教授指出:“历史课堂是要把看似凝固了的历史一丝丝地抽出,使它们成为可以触摸、可以感知、可以聆听、可以继承、可以实践、可以畅想、可以创造的活生生的素材。”[3]本课即是将“脱贫攻坚”这一重大成就抽取出来,让学生在感知和理解十九届六中全会精神时,有了具体的着力点。

本课的授课对象为高一、高二学生,他们已有一定的史、政学科素养;具备从具体事例中提炼信息的能力,但对纯理论的理解和消化能力有限;已积累了一定的党史知识;已有一定的公共参与能力,对新会议、新思想、新理论有好奇心和敏锐感,有学习新《决议》的热情与动力。在此基础上,选取“脱贫攻坚”为切口,符合他们的认知水平和社会经验,与学生所生活的时代相近,能够更好地将学生带入到学习情境中。

(二)讲好身边故事,为青年学生树立人生榜样

1.讲好先锋模范的故事

从“秋天的第一杯奶茶”说起

播放张桂梅校长为学生购买秋天的第一杯奶茶的暖心视频,感悟信仰的力量。以网络流行用语“秋天的第一杯奶茶”引出热点事件,张校长一句“我希望有一天,这些孩子走在街上想喝什么就能喝什么”体现了她的教育情怀——不只希望教育能为贫困山区的孩子们带来物质上的富足,更能带来精神上的富足。这一事件贴近生活,感人至深。

教师讲述张桂梅脱贫攻坚事迹,让学生概括出脱贫攻坚战取得胜利的经验:共产党员的初心与使命;党和国家的重视以及正确领导。

从李玉、赵亚夫脱贫攻坚事迹中总结脱贫攻坚取得胜利的原因,感悟信仰的力量。由张桂梅事迹引出“全国脱贫攻坚楷模”——科技工作者李玉和赵亚夫的事迹。他们用科技帮助多个贫困地区脱贫,并且还继续走在乡村振兴的道路上。

从脱贫攻坚战胜利中感悟信仰的力量,他们秉持共产党员的初心使命推动脱贫攻坚战取得胜利。在感悟中让学生能够深刻地发现,坚持党的领导,是百年来取得成就的重要经验。

2.讲好身边当代青年的故事

坚持党的领导是一种理性认同,也是一种情感认同。教育要着眼于人、着眼于人的情感。课堂教学不能只停留在知识和能力层次上,更要关注学生的情感体验。[4]教师运用信息时代的优势,通过课堂现场视频连线,让学生与抗疫一线医务人员刘锦花和我校援疆教师林亚男实时对话。

展示习近平给北京大学援鄂医疗队“90后”全体党员的回信,感悟青年大学生党员在国家需要面前表现出的责任与担当。

与当代青年对话:通过现场微信视频连线,让学生与身边的青年党员对话,感悟当代青年的责任与担当。

让学生在现场与大朗抗疫工作者刘医生、援疆教师代表视频连线,问出学生最关心的问题。采访抗疫工作者:刘医生,在大朗抗疫过程中,您是以什么样的勇气参加的?让您印象最深的是哪件事?采访援疆教师:林老师,你为什么会选择参加援疆工作?让您印象最深刻的事是什么?

通过视频连线我们身边的青年党员代表,启发当代青年学生担负起时代使命。在此处,教师与现场学生对话,请现场学生谈一谈:当代青年如何担当历史使命,实现人生价值?

刘医生答道:“国家需要我们、集体需要我们,那我们就上。在这种大环境里,我们能贡献一份自己的力量,我觉得是我的荣幸。”林老师说:“来援疆是受榜样的感染,上一批援疆的一位老师凭借着自己的爱心和专业帮助了当地许多学生,援疆对我来说是一份责任和担当。”

真实经历,真情实感,最是打动人心。她们质朴的语言,真诚的表达,平凡的举动,彰显的却是普通共产党员的家国情怀,感染了在场所有的同学。

这样的现场连线触动着学生的心、激发着学生的行动力:榜样就在身边,并不遥远,我也可以与榜样靠近,向榜样学习。

(三)创设参与机会,让学生担负时代使命

運用形式多样的课堂活动创设学生参与机会,从好奇心开始,用对话加深了解,用反思将榜样信仰的力量内化于心。

除了上述的视频连线,教师还设计了“十九届六中全会精神”学习成果手抄报展示、“唱”想未来说唱等学生所喜爱的方式,将学生作为学习和宣传“十九届六中全会精神”的主体。学生在感悟历史中增强理想信念,在担负宣传“十九届六中全会精神”的使命中强化责任担当。

学生活动1:学生展示《决议》学习主题手抄报

学生通过自主学习,绘制主题手抄报这一形式,既可以让学生在学习《决议》时注意把握主题,也可以起到扩大宣传、展示学生在学习十九届六中全会精神时的关注点、激发学生的学习主动性的作用。笔者还设计了让学生与时代楷模对话的环节:通过让学生品读时代楷模苏炳添、张立宏、王赤、张桂梅写给当代青年的年终回信,向榜样学习,在感悟中担负起时代的使命。

学生活动2:“唱”想未来:邀请学生用说唱的方式唱出2049年的未来蓝图。

用当代学生喜欢的方式,引发学生对美好未来的畅想,“与未来的自己对话”,激发学生担负起时代使命的责任担当。

最后,在作业设计中,让学生结合十九届六中全会精神,以“信仰有力量,青年有担当”为主题,给在实现中华民族伟大复兴之路上奋斗的青年人——你自己写一封信,与未来的自己对话。

通过这一活动,让学生把对未来的畅想落在实处,也让学生明确自己的使命与担当,将个人未来与国家发展、时代命运相结合,实现个人、国家与时代的同频共振,升华主题,涵养学生的家国情怀,增强学生的政治认同和公共参与素养。

二、史、政融合,让党史教育效果落到实处

(一)史、政學科在党史教育中相得益彰

十九届六中全会精神进课堂,要指向学生的政治认同和公共参与素养,让青年学生在党的百年历史、百年伟业、历史经验中寻找人生方向,凝聚人生力量,赓续红色血脉,传承红色基因,坚定理想信念,为实现伟大的中国梦而奋斗。[5]这一目标指向,为党史教育的现实价值提供了方向,也为课堂教学提供了着陆点,与历史学科所追求的现实意义和社会价值相契合。因此,两个学科相互融合进行党史教育,相得益彰。

(二)把握主线,让核心素养真实形成

本课在设计时经过历史、思政教师集体备课,利用历史学科的优势,以“回望过去——把握现在——面向未来”为主线,理清这一成就取得的历史脉络;通过回望脱贫攻坚取得的历史成就,让学生在真实情境中感悟党的百年奋斗的成功经验;同时,利用历史学科善于把握重要历史节点和政治学科敏感性强、时效性强的优势,理解第二个百年目标实现关键节点总结提出“十九届六中全会精神”的重要意义;利用历史学科善于启发未来和政治学科政治站位高的优势,面向农村发展的未来,联系到“乡村振兴战略”,明确当代青年学生的责任担当,内化于心、外化于行。

这一设计思路将历史学科和思政学科各自的特色与“深入贯彻党的十九届六中全会精神,深刻领会党的百年奋斗重大历史成就和历史经验”的现实需要相结合,将历史学科的时空观念融入到教学设计中,将“过去的成就”“现实的需要”“未来的发展”这一主线贯穿在课程的始终,让学生将“实现中华民族的伟大复兴”放在党的奋斗历史长河中,从而加深对党的百年奋斗历史成就的理解和历史经验的认同,有助于唯物史观和政治认同核心素养的培育。最后落在当代青年的责任担当上,激励学生担负起国家和时代的使命,提高学生公共参与的政治核心素养,涵养学生的家国情怀。

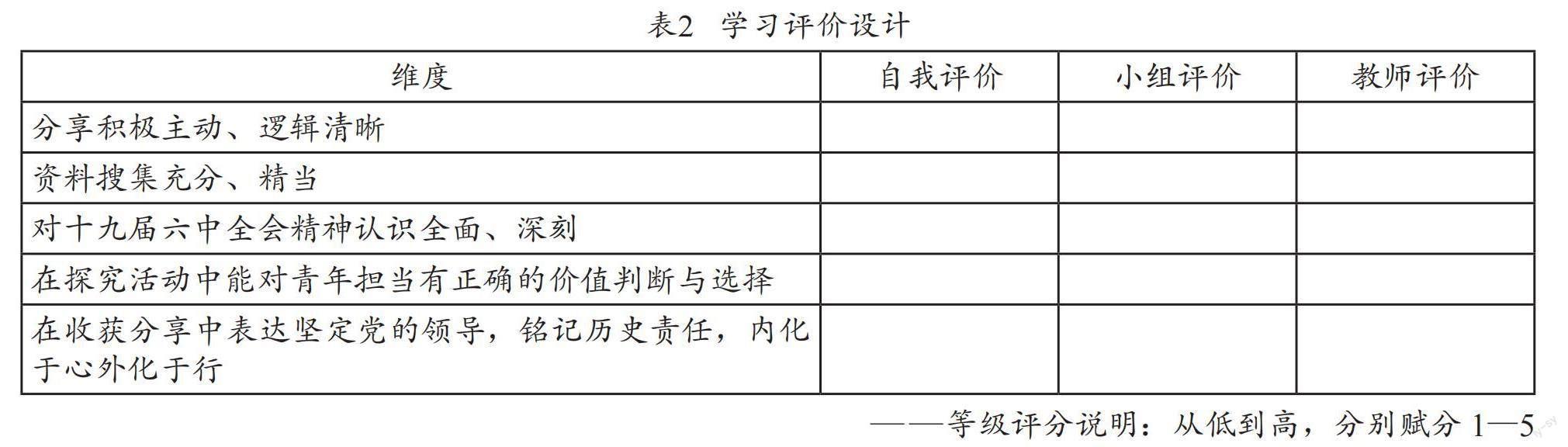

(三)重视学习任务和评价设计,让党史教育效果落到实处

本课将学习任务系统化,明确学习形式和任务清单,提供了学习建议,搭设学生学习的“脚手架”,让学生在学习中思路清晰,目标明确,并能广泛、深度参与其中。学习任务清单和学习评价量化如表1和表2。

通过课堂活动设计、课后作业设计、学习评价设计,不断推进党的十九届六中全会精神学习和宣传走实、走深、走细,让学生成为学习和宣传党的十九届六中全会精神的主体,让十九届六中全会精神在高中校园、高中学生群体中广泛传播,让学生主动担负起宣传十九届六中全会精神的使命,让党史教育的效果落到实处。

【注释】

[1]中共中央办公厅:《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》,新华社,2022年3月。

[2][4][5]徐丰:《党的十九届六中全会精神进课堂的四个维度》,《中学政治教学参考》2022年第5期,第5、6页。

[3]赵亚夫:《历史课堂的有效教学》,北京:北京师范大学出版社,2007年,第40页。